脱贫攻坚:一种中国特色的大规模贫困治理方略

作者: 林闽钢

摘要:脱贫攻坚作为中国农村贫困地区所开展的重大专项任务,中国政治领导层在脱贫攻坚的顶层设计之中,以更高的政治目标、更大的社会责任来举国动员;按照系统思维,纵向到底、横向到边来搭建贫困治理架构;以充分发挥先赋优势,积极转换潜在优势,获得前所未有的治理效能。在扶贫攻坚体制上,创新以政党建设为引领、发挥驻村干部作用、强化对口帮扶所形成的结构优势。在扶贫攻坚机制上,构建超常规的责任传导机制,压实脱贫攻坚各级责任;构建全新的技术治理机制,确保精准目标和管理的实现。最后总结了脱贫攻坚的时代价值和理论意蕴。

关键词:脱贫攻坚;大规模贫困治理;举国体制;精准扶贫

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)06-0015-010

一、从扶贫开发到脱贫攻坚

作为一个农业大国,长期以来中国的绝对贫困人口主要集中在农村地区。20世纪70年代中后期,农村贫困问题表现得十分突出。1982年在甘肃定西、河西和宁夏西海固地区实施“三西农业建设计划”,开启农村地区专项扶贫计划。1986年,国务院成立“贫困地区经济开发领导小组”作为国家专门的反贫困机构,提出以县为单位确定国家的扶贫重点,即对集中连片的贫困人口重点区域划出331个国家重点扶持贫困县,由国家投入资金实行“开发式扶贫”,这标志着我国大规模贫困治理拉开了序幕。林闽钢、陶鹏:《中国贫困治理三十年回顾与前瞻》,《甘肃行政学院学报》,2008年第6期。

从1986年开始,近三十年的开发式扶贫解决了贫困程度轻、脱贫难度小的贫困人口的生计和发展问题。而剩余的都是贫困程度深、脱贫难度大的贫困人口问题。特别是“三区”“三州”深度贫困地区的贫困人口,“三区”指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区,“三州”指甘肃临夏州、四川凉山州和云南怒江州。到2019年年底,全国剩余551万尚未脱贫人口中,一半以上分布在深度贫困地区,没有摘帽的52个贫困县基本集中在深度贫困地区。仍面临着自然环境恶劣、基础设施落后、地区经济发展落差大、基本公共服务严重滞后等诸多问题,属于最艰巨的“硬骨头”任务,需要超常规的方法才能奏效。

2015年11月29日,中共中央、国务院发出《关于打赢脱贫攻坚战的决定》正式提出脱贫攻坚,即从2015年到2020年的短期内,旨在通过超常谋划实现2020年现行标准下的贫困人口全部脱贫——解决生存贫困问题。随后进入两年的过渡期,实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。因此,脱贫攻坚是指在我国农村贫困地区所开展的扶贫开发进入到最关键时期,通过综合施策、精准帮扶等措施,帮助贫困地区和贫困人口摆脱绝对贫困、实现全面小康的重大专项任务。

二、脱贫攻坚:具有中国特色的重大专项任务

贫困问题是一个世界性难题,也是世界各国所面临的共同挑战。回顾世界反贫困的历史,以美国、印度和中国等为代表的世界大国,先后组织过大规模的贫困治理运动。

在20世纪50—60年代经济发展的“黄金时期”,美国贫困问题被重新发现,1964年约翰逊(L. B. Johnson)总统提出“伟大社会”(Great Society)的施政方针,无条件“向贫困宣战”(The War on Poverty),成为美国历史上最大规模、最具影响的反贫困运动,也深刻影响了美国战后的经济和社会发展。在20 世纪70 年代,发展中国家的贫困问题也受到广泛关注,印度和巴西先后采取“农村综合发展计划”“发展极”的反贫困战略。从各国的反贫困历史看,由于涉及经济、政治、社会、文化、生态各领域,贫困治理实质上是对国家政治、经济和社会的再动员、再组织,也是对经济资源、社会力量的再集结、再重塑。作为国家治理现代化的重要组成部分,大规模贫困治理被视为对国家治理能力的“大考”。

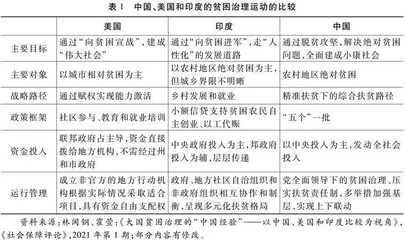

在已有的研究中,我们曾把中国与美国、印度等大国的贫困治理运动进行比较,发现其在目标、对象、路径、政策、资金投入、运行管理方面有许多的不同之处(见表1),三个大国的贫困治理运动都极具鲜明的特色。从2015年开始,中国举全国之力在农村贫困地区所开展的脱贫攻坚,是中国反贫困乃至世界减贫史上的奇迹。林闽钢、霍萱:《大国贫困治理的“中国经验”——以中国、美国和印度比较为视角》,《社会保障评论》,2021年第1期。

近年来,多学科、多角度围绕脱贫攻坚所延伸出来的国家贫困治理能力现代化的研究主题,取得了丰硕的研究成果。本文从公共管理视角,试图通过梳理已有的研究成果来回答:中国政治领导层是如何通过脱贫攻坚的顶层设计来实现举国动员,并有效转化为贫困的治理能力?

三、脱贫攻坚举国体制的顶层设计

作为一个农业大国,中国长期饱受生存贫困的挑战,吃不饱、穿不暖的记忆在几代人心中刻骨铭心。脱贫攻坚向世人彰显大国解决生存贫困问题的国家意志和决心,在“打赢脱贫攻坚战口号”下,强调这是“加快补齐全面建成小康社会中的这块突出短板,决不让一个地区、一个民族掉队”《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,人民出版社2015年版,第3页。。脱贫攻坚的目标和任务是以2020年底全面建成小康社会的目标来设定,“攻坚拔寨”的期限为5年,时间十分紧迫,脱贫攻坚的超常任务和超常时间之间构成“时间—任务悖论”。从任务执行视角来看,需要完成的任务越重,通常安排的时间应该越长。脱贫攻坚在任务执行上属于“时间紧、任务重”,在较短时间内要求完成常规状态下难以完成的任务。“时间—任务悖论”的提出和相关研究见张兆曙:《国家贫困治理的“总体—技术范式”——脱贫攻坚如何克服“时间—任务悖论”》,《浙江学刊》,2023年第3期。为此需要谋划前所未有的举国动员,定位于“采取超常规举措,拿出过硬办法,举全党全社会之力”《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,人民出版社2015年版,第4页。,才有可能完成如此艰巨的任务。

坚持全国一盘棋、集中力量办大事是我国国家制度和国家治理体系的显著优势。举国体制被认为具有超常的组织能力,适合应用于市场配置资源低效、关涉国家发展与国家安全的“急”“难”“重”领域。周文、李吉良:《新型举国体制与中国式现代化》,《经济问题探索》,2023年第6期。长期以来,由于在我国科研领域攻克技术难关时得到有效应用,新型举国体制在科技自立自强中的地位和作用进一步确立。社会领域的举国体制运用涉及面广、影响大,目前还处在探索过程中,远没有定型。脱贫攻坚作为在社会领域举国体制的成功运用,取决于中国政治领导层从三个方面进行顶层设计:

第一,以更高的政治目标、更大的社会责任来举国动员。在《关于打赢脱贫攻坚战的决定》中用“五个事关”,即“事关全面建成小康社会,事关人民福祉,事关巩固党的执政基础,事关国家长治久安,事关我国国际形象”,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,人民出版社2015年版,第2页。把脱贫攻坚上升到举国同进退的高度。用三个“重大”,即“重大举措、重大标志和重要途径”来阐述,“打赢脱贫攻坚战,是促进全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕的重大举措,是体现中国特色社会主义制度优越性的重要标志,也是经济发展新常态下扩大国内需求、促进经济增长的重要途径”,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,人民出版社2015年版,第2页。表现出中国政治领导层强烈的使命担当意识,将党的主张上升为国家意志。同时,通过反复释放政治信号逐渐巩固和强化全国上下的意愿共识,倾注巨大的政治注意力和政策注意力于脱贫攻坚,将其摆在治国理政的突出位置和优先议程,这更是以高位推动的方式表达了党中央彻底打赢这场战役的战略意志和政治决心。谢宜泽、胡鞍钢:《意愿·目标·能力——论新型举国体制的实践前提》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2023年第5期。

第二,按照系统思维,纵向到底、横向到边来搭建贫困治理架构。中国是一个人口大国,各地区在经济社会条件方面差异巨大,在全国范围开展脱贫攻坚战,“用兵之道,先定其谋,然后乃施其事”(诸葛亮:《便宜十六策》)。以系统思维谋全局、以改革思维求突破,中国政治领导层决策思维决定了脱贫攻坚战顶层设计的完备性。一是在组织领导上,发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用,执行脱贫攻坚一把手负责制,省市县乡村五级书记一起抓。二是在社会合力上,通过强化政府责任,引领市场、社会协同发力,鼓励先富帮后富,构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局,构建了全员、全过程、全要素,跨部门、跨行业、跨区域的整体性治理结构。

第三,充分发挥先赋优势,积极转换潜在优势。党的领导是中国最大的体制优势,这一先赋优势有利于党在脱贫攻坚中把握大局大势、抓住主要矛盾和推进改革创新,是形成贫困治理中重大突破和重大发展的关键。驻村干部帮扶、东西部协作等许多潜在优势,通过与脱贫攻坚的运行和管理结合起来转化为结构优势,从而全面提升脱贫攻坚的治理效能。

四、脱贫攻坚的体制创新与结构优势

(一)以政党建设为引领,创新脱贫攻坚的主导体制

从世界范围来看,以改善人类生存境况为目标的社会工程广泛存在于世界各国的现代化进程之中,政治学家斯科特之问“那些试图改善人类状况的项目是如何失败的”,尤其引人深思。在斯科特看来,我们很难把握为什么那么多国家试图改变人类状态的项目却只带来了悲剧式的结果。詹姆斯·C.斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,社会科学文献出版社2012年版,第4页。

区别于国家主导的社会工程,脱贫攻坚是政党建设驱动的社会工程。在当代中国的国家建设进程中,政党是贯通国家与社会的主导性桥梁,政党建设链接国家与社会是基本模式,后发国家中的政党建设早于国家建设,由此形成以政党建设驱动国家建设的路径,见景跃进:《将政党带进来——国家与社会关系范畴的反思与重构》,《探索与争鸣》,2019年第8期。脱贫攻坚即为这一模式的典型体现。

脱贫攻坚的顶层设计本质上是以政党建设为引领推动贫困治理。党建与脱贫相互促进,党建是脱贫的组织基础,脱贫是党建的任务抓手。脱贫攻坚由过去的行政主导式开发扶贫转换为政党主导式的脱贫攻坚,徐明强、许汉泽:《新耦合治理:精准扶贫与基层党建的双重推进》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版),2018年第3期。由此形成贫困治理结构的新优势:

第一,脱贫攻坚以高规格的政治动员加强党对政府的集中统一领导,用“五级书记抓扶贫”自上而下地开展政治动员,为各级党政机构确立目标,以政党主体性激发国家自主性。政党确立贫困治理目标并动员政府创新执行,以政党统领行政,国家权力进入农村基层,重塑农村基层治理结构,形成强有力的脱贫攻坚“战斗堡垒”。穆军全、赵延安:《动员逻辑与科层逻辑的互构:干部驻村机制的变迁审思》,《宁夏社会科学》,2022年第4期。

第二,政党建设强有力回应行政化推动的困境。政党动员脱贫攻坚并未如斯科特所预期的那样导致国家与社会之间的紧张关系,反而有效地激发农村贫困治理的多样化机制。张竞衔、孟天广:《链接国家与农民:政党建设、行政嵌入与基层选举——基于脱贫攻坚的实证研究》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2024年第3期。作为政党建设驱动的社会工程,脱贫攻坚发扬群众路线,调动贫困地区和贫困人口的积极性,注重激发贫困地区和贫困群众脱贫致富的内在活力,把扶智、扶志结合起来,形成全民参与的贫困治理新格局。

第三,政党建设引领超越运动治理。三十多年以来,农村社会治理中很少有一项治理专项任务能够引发如此高规格、长时段以及全国范围内的普遍关注。在脱贫攻坚中,自上而下成立的是各级党组织领导下的“指挥部”,以战时最高动员状态来开展贫困治理,并用“战时”色彩的政策话语来描述脱贫攻坚的工作任务和执行政策过程,这在其他基层工作中实属罕见。2017年7月我们在贵州黔西南州进行脱贫攻坚调查中,见证乡镇按照指挥、作战、督战“三大体系”,列出脱贫攻坚时间表、路线图,实行挂图作战,感受到“战时”的氛围。在这个意义上,脱贫攻坚被认为是运动式治理的2.0版——攻坚治理模式。徐明强、许汉泽:《运动其外与常规其内:“指挥部”和基层政府的攻坚治理模式》,《公共管理学报》,2019年第2期。高位推进“五级书记”挂帅抓贫困治理,动员了地方所有部门都参与到脱贫攻坚工作之中,这使脱贫攻坚具有不同于运动式治理所凸显的纠偏和非制度性特征,组织建设是对“运动式治理”可能导致的问题的回应,同时也避免了通常在政治压力下容易产生的“上有政策、下有对策”“走过场”等形式主义现象。符平、卢飞:《制度优势与治理效能:脱贫攻坚的组织动员》,《社会学研究》,2021年第3期。