新质生产力如何驱动数字政府的治理变革?

作者: 米硕 刘颖 吴佳正

摘要:本文立足历史唯物主义视角,系统探讨了新质生产力驱动数字政府变革的内在机制。首先,通过考察农业革命、工业革命和信息革命时期生产力与国家治理的互动关系,揭示了生产力的政治属性及其对国家治理的重大影响。在此基础上,研究发现新质生产力通过三大维度推动数字政府变革:(1)制度基础:数据要素重构生产关系,倒逼政府职能转变和制度创新,优化营商环境,强化制度供给;(2)社会条件:社会结构分化加剧,利益格局日趋复杂,催生多元协同的治理新模式,推动政府与社会关系重塑;(3)理念先导:创新驱动、人本导向、系统思维等新发展理念引领治理范式重构,推动观念更新。进一步分析表明,新质生产力与数字政府变革呈现辩证互动关系:数字政府是新质生产力在国家治理领域的集中体现,同时又通过制度创新为新质生产力发展提供保障。最后,本文提炼了新质生产力驱动国家治理变革的四大规律:内嵌性、适应性、赋能-制约性和辩证演化性。研究表明,数字政府建设是新质生产力发展的必然要求,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的关键抓手,对于引领数字文明发展具有重要意义。

关键词:新质生产力;数字政府;国家治理;历史唯物主义

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)06-0040-017

一、引言:新质生产力视阈下数字政府建设的时代语境

当代世界正处于百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革正在重构人类生产生活方式和社会发展形态。技术的突破带来了生产方式的革命性变革,催生了以创新为本质特征的新质生产力形态。新质生产力是生产力发展到一定阶段的必然产物,是先进生产力的高级形态。它以创新为第一动力,以数字技术为重要支撑,但核心是生产要素的优化重组和生产关系的变革。新质生产力不仅体现为生产技术和生产方式的变革,更体现为生产组织形式、经济运行方式、社会发展方式的全面革新。它的实质是生产力诸要素在数字时代条件下实现从量变到质变的系统性重构,是物质形态和观念形态的协同跃升。

因此,不能简单地把新质生产力等同于数字技术、数字经济本身。数字技术是新质生产力形成和发展的重要支撑和驱动力,但新质生产力的内涵远不止于此。它意味着传统的生产要素在数字时代焕发新的生机,经过创新性重组形成新的生产合力。核心要义在于用创新驱动发展,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,实现全要素生产率的整体跃升。

具体表现为在技术形态上,先进技术广泛渗透并重塑生产方式,创新成为引领发展的第一动力,新兴技术加速促进科技创新和产业变革;在经济形态上,数据成为新的关键生产要素,数字经济蓬勃发展,产业数字化、数字产业化进程加速推进;在社会形态上,工业化和信息化深度融合,信息网络广泛普及,数字社会初现端倪,人类交往方式发生深刻转变;在生态形态上,绿色发展理念深入人心,清洁生产、绿色消费等生产生活方式加速形成,人与自然和谐共生格局逐步构建。可以说,创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,集中概括了新质生产力的丰富内涵,揭示了这一先进生产力形态的本质要求。

数字政府是顺应数字革命、优化国家治理的新型政府形态。与电子政务相比,在技术内核、价值理念等方面都实现了跃升。就技术内核而言,电子政务主要依托计算机、互联网等信息技术改造政务流程,而数字政府以新一代信息通信技术的创新应用为基础,通过数字化、网络化、智能化手段重构政府管理服务的技术形态,实现政府治理从经验驱动到数据驱动、从粗放管理到精准施策、从分散割裂到协同高效的系统性变革。黄璜:《中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系》,《行政论坛》,2020年第3期。

就价值理念而言,电子政务强调提升政府管理效率和服务水平,而数字政府则致力于推进国家治理从管控走向治理、从威权走向服务的理念革新,通过流程优化、职能再造,建成职责边界清晰、决策科学民主、执行顺畅高效的新型政府制度形态,最终实现国家治理体系和治理能力现代化的价值旨归。作为信息革命和数字革命在国家治理领域的集中反映,电子政务和数字政府一脉相承又迥然有别,准确把握两者的演进逻辑和内在联系,对于深入理解新质生产力倒逼国家治理变革的一般趋势,也是推动生产关系与生产力相适应、经济基础与上层建筑相协调的客观需要。

新质生产力发展与数字政府变革实质上构成了当代政治经济运行的内在规定性,二者休戚与共、相互交织。立足新质生产力发展大背景厘清两者辩证关系,进而阐明新时代国家治理变革的一般规律,无疑是学界面临的重大理论课题。历史唯物主义指出,生产力是推动社会进步的根本动力,生产关系必须适应生产力状况。一定社会形态的根本秘密都隐藏在该社会的生产方式中。每一次生产力的革命性变革,必然引致生产关系的调整完善和上层建筑的革新变迁。当代社会的基本矛盾运动亦莫不如是,新质生产力体现了高科技、高效能、高质量的本质特征,代表了社会生产力发展的前沿方向。作为国家制度和治理体系变革的关键抓手,数字政府的发轫逻辑和演化态势,内在地受到新质生产力发展的制约和规定。

纵观国内外已有研究,围绕数字政府的理论探讨和实践观察由来已久、成果颇丰。自20世纪末数字化浪潮席卷全球以来,电子政务、数字治理、智慧政府等相关概念相继进入公共管理研究视野,引发了学界对信息技术促进政府变革的热烈讨论,以信息通信技术(ICT)应用为核心的电子政务建设在许多国家取得长足进展,大大提升了政府管理和服务的效率与水平。Dunleavy P., Margetts H., Bastow S.,et al.,“New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance”,Journal of Public Administration Research and Theory,vol.16,no.3 (July 2006), pp.467-494.Ansell C.and Miura S.,“Can the Power of Platforms Be Harnessed for Governance?”,Public Administration,vol.98,no.1 (November 2019),pp.261-276.进入21世纪,信息技术新一轮的革命性突破,催生政府数字化转型进程中涌现出智慧城市、开放政府、协同治理等一系列新实践,引领政府治理模式开启“智政”时代。Gil-Garcia J.R.,Dawes S.S.and Pardo T.A.,“Digital Government and Public Management Research: Finding the Crossroads”,Public Management Review,vol.20,no.5 (May 2018),pp.633-646.

相较而言,国外学界对数字政府的技术逻辑把握较早,但多聚焦于信息技术促进政府管理创新的工具理性视角,对蕴藏其中的政治哲学意蕴和制度价值关切不足。而国内学界则更强调将数字政府置于国家治理体系和治理能力现代化的宏大语境中加以理解,注重挖掘数字革命驱动政府变革的社会学内涵,但对其背后的政治经济学理路尚缺乏深入系统的理论阐发,难以对数字政府发展规律形成本质洞见。戴长征、鲍静:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,《中国行政管理》,2017年第9期。米加宁、章昌平、李大宇等:《“数字空间”政府及其研究纲领——第四次工业革命引致的政府形态变革》,《公共管理学报》,2020年第1期。

郁建兴:《数字时代的政府变革》,商务印书馆2023年版,第15-18页。

孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。可以说,无论是技术理性的还是制度理性的研究取向,既有的数字政府理论阐释大多尚未触及生产力变革这一深层次的研究维度,对数字政府兴起发展的政治经济学机理挖掘不足。

鉴于此,本文拟通过系统考察不同历史时期生产力演进与国家治理变革的互动关系,揭示生产力的政治属性及其对国家治理的重大影响。在此基础上,从技术、制度、社会、理念等多重维度入手,构建了“新质生产力-数字政府”耦合演化的多层次动态分析图景,全面呈现了生产力变革与国家治理转型交织互动的复杂性特征,由此提炼新时期推进国家治理体系和治理能力现代化需要遵循的基本规律。

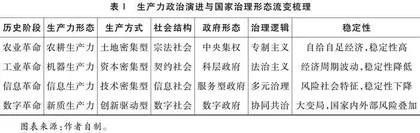

二、生产力属性的一般规律:基于不同历史阶段的理论考察

生产力作为人类社会发展的根本动力,不仅决定着生产关系的性质和发展水平,也深刻影响着国家治理的形态和演进逻辑。正如马克思所洞察的那样,生产力决定生产关系,当生产力发展到一定阶段与现存生产关系发生矛盾时,会推动生产关系的变革。深入理解生产力的政治属性,对于把握新质生产力倒逼数字政府变革的深层次逻辑,具有重要理论意义。本章拟立足历史唯物主义的基本方法,以农业革命、工业革命、信息革命为重要考察节点,系统梳理不同历史时期生产力发展与国家治理变迁的协同演化规律,以期在宏观社会发展的长时段视野中对两者关系形成整体性认识,进而为揭示新质生产力推动数字政府建设的一般逻辑提供理论根基。

(一)工业革命与国家治理形态:机器生产力与科层制政府出现的逻辑

18世纪中叶,英国率先完成了从手工工场向机器大工业的转变,由此拉开了工业革命的大幕。机器生产的广泛应用,资本主义生产方式全面确立,生产效率和社会财富呈几何级数增长,人类社会由农业文明跃升为工业文明。在这一历史性变革中,与机器生产力相适应的科层制政府逐渐取代传统农业文明的治理形态,上升为国家治理的主导模式。

机器生产力的核心要素与农耕生产力存在根本差异。农业社会的基本生产资料是土地,农民依靠简单的手工工具从事农业劳动。而工业革命使机器设备上升为最重要的生产资料,蒸汽机、纺织机等动力机械和工作机械的发明和应用极大解放和提升了社会生产力,是机器生产力形成的物质基础。从生产方式看,机器生产力突破了手工劳动的自然局限,资本雇佣劳动成为社会生产的基本形式。机器的采用使生产过程空前细化,分工协作成为大生产的普遍要求。社会化大生产成为机器工业的典型特征,资本主义工场手工业被机器大工业取代。

这一变革也深刻影响了国家权力配置和治理方式,科层制的政府体制应运而生。马克斯·韦伯将科层制界定为一种“依据规则管理的组织控制”。马克斯·韦伯:《经济与社会》,阎克文译,上海人民出版社2010年版,第230-237页。他认为,科层制的典型特征包括:明确的职能分工、严格的等级节制、正式的规章制度、非人格化的工作关系等。这些特征与机器大工业生产组织惊人地相似,机器生产以标准化、规范化见长,生产环节高度专业化分工,生产流程精确计时复制,企业内部管理讲求等级森严、纪律严明。可以说,机器大工业在企业内部塑造了一个科层制的缩影。而这种组织管理模式也被引入国家治理领域,重塑了政府的组织架构与运行机制。

科层制政府兴起是工业革命的必然产物,其主要原因体现在三个方面。一是政府职能的专业化,工业化进程推动社会分工不断细化,国家治理事务日趋复杂,亟需建立专业化的行政管理机构。各类政府部门如雨后春笋般涌现,从事经济管理、市场监管、社会福利等不同职能,形成错综复杂但分工明晰的组织架构。二是行政管理的规范化,机器大生产的规模化扩张,需要国家提供稳定、可预期的制度环境。标准化的法律法规应运而生,行政管理活动逐步实现程序化、规范化,以减少人为因素干扰,维护市场经济秩序。三是公共服务的进一步提高,资本主义生产解放了生产力,创造了大量社会财富,但贫富分化也日益加剧。吴敬琏:《中国经济改革进程》,中国大百科全书出版社2023年版,第240-245页。为维护社会公平正义,缓解阶级矛盾,国家开始提供公共服务,建立社会保障体系,促进机会均等。周雪光:《中国国家治理的制度逻辑》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第310-320页。

弗雷德里克·泰勒的科学管理理论,形象地展现了机器大工业时代科层制治理的特点。泰勒主张用科学的原理代替经验法则,将每个工人的工作分解成若干个简单动作,精确计算其标准作业时间,严格考核,奖惩分明,这种“科学管理”思想广泛影响了西方国家的行政管理实践。弗雷德里克·温斯洛·泰勒:《科学管理原理》,马风才译,机械工业出版社2013年版,第34-37页。尽管泰勒主义后来饱受批评,但其所倡导的规范化、精细化管理,仍是现代科层制官僚体系的重要特征。

(二)信息革命与国家治理形态:信息生产力重塑“政府—社会”关系

20世纪中叶兴起的信息技术革命,微电子、通信、互联网等技术突飞猛进,催生了以知识和信息为核心生产要素的信息经济。信息生产力的显著特征是,知识与信息成为最重要的生产要素。这就从根本上区别于农业社会的土地密集型和工业社会的资本密集型生产方式。