政策试点何以悬浮?

作者: 杨宏山 张健培

收稿日期:2022-06-21

作者简介:杨宏山,中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师;张健培,中国人民大学公共管理学院博士研究生。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国特色政策试验与政府间学习机制研究”(编号:19ZDA123);中国人民大学科学研究基金重大项目“政策试验模式的国际比较研究”(编号:20XNL022);中国人民大学科学研究基金项目“复杂型政策试验的运作过程与多重逻辑”(编号:22XNH041)。

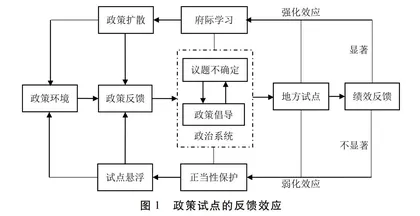

摘要:中国改革伴随着大规模的政策试点,有些试点并未产生扩散效应,地方政府也不停止试点项目,致使试点在原地打转,形成独特的试点悬浮现象。地方改革者的政绩诉求、试点反馈的弱化效应、府际学习的抑制效应构成了试点悬浮的前提条件,试点地区的正当性诉求则是悬浮现象发生的根本原因。试点悬浮需要消耗行政资源,而有价值的知识生产处于停滞状态,无助于增进对不确定性的认知。提升试点驱动知识生产的有效性,既要提供非均衡的激励安排,激发地方政府的创新动力,也要改进试验设计和评估模式,提出框架性目标,设置时限要求,建立试点报告、同行评议和声誉激励制度。

关键词:试点悬浮;不确定性;政策反馈;同行评议;房产税试点

中图分类号:C934文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)01-0068-013

政策试点是中国改革常用的一种治理方式,它通过顶层设计与地方试点相结合的方式,在局部范围内生成新政策,根据信息反馈深化政策认知,进而改进政策安排①。随着改革步入深水区,新旧矛盾交织,渐进改革释放的“红利”呈边际效益递减态势。在高度复杂的现实情境下,一些领域的试点探索与预期目标反差较大,政策试点出现原地打转现象,我们将这种现象称为“试点悬浮”。已有文献对试点悬浮缺少专门研究。本文在文献梳理的基础上,尝试解析试点悬浮的发生逻辑,并就改进政策试点的组织设计和评估机制提出建议。

一、政策试点的文献综述

政策试验是决策者为应对不确定性,在局部范围内实施新政策,在实践中深化认知的一种组织学习机制。政策试验可分为政策实验与政策试点两种类型:前者将政策试验界定为一种科学导向的评估方法,强调精确测量政策干预的结果,主张采取随机控制实验方式,尽量排除干预变量之外因素的影响,对干预的效果进行科学评估,从而证明或证伪一项政策推论;后者将政策试验视为一种变革导向的治理方式,旨在生成新政策,根据反馈持续改进政策安排,主张通过局部试点方式创设变革空间,集聚创新动力,引导变化和选择,推进适应性治理。

开展政策试点需要构建议题学习网络,从政策干预中进行学习,并将新知识应用于改进政策安排。Ansell和Bartenberger区分了政策学习的两种类型,分别是认知学习和政治学习Ansell C.K., Bartenberger M., “Varieties of Experimentalism”, Ecological Economics, vol.130 (October 2016), pp.64-73.。其中,认知学习侧重于扩展或完善对于科学知识的理解,这类知识反映了自然世界和社会运行的普遍性、规律性特征;政治学习是引导利益相关者改变自身偏好、目标、认知框架和承诺的学习,这类学习也需要获取和应用知识,但这类知识具有鲜明的情境性特征,它以行动者所处的环境为参照系,并不依赖于严格的因果逻辑。Edelenbos等通过区分专家知识、官员知识和利益相关者知识,提出政策知识的共同生产模式,不仅专家和官员需要参与知识生产,也要将利益相关者纳入政策议程,在多元主体之间增进互动,在对话交流中增进利益协调,从而促进共识性知识生产Edelenbos J., Buuren A., and Schie N., “Co-producing Knowledge: Joint Knowledge Production between Experts, Bureaucrats and Stakeholders in Dutch Water Management Projects”, Environmental Science & Policy, vol.14, no.6 (October 2011), pp.675-684.。Saarela也提出,政策议程设置需要构建“参与式知识生产”模式,研究人员需要与决策者增进对话,决策者也要对政策讨论持开放态度Saarela S.R., “From Pure Science to Participatory Knowledge Production? Researchers’ Perceptions on Science-Policy Interface in Bioenergy Policy”, Science and Public Policy, vol.46, no.1 (February 2019), pp. 81-90.。

政策试点有可能取得成功,也可能偏离预期目标。大量文献关注于成功的政策试点,致力于阐释试点的运作机制,剖析试点的独特功能。郁建兴、黄飚分析了政策试点中的府际互动,中央政府发出政策倡议,地方政府争取试点权,形成“顶层设计”和“自主探索”的良性互动郁建兴、黄飚:《当代中国地方政府创新的新进展——兼论纵向政府间关系的重构》,《政治学研究》,2017年第5期。。一些研究者从中央调控的视角,提出中央政府对地方试点拥有选择权和认可权,有权决定是否推广试点项目石晋昕、杨宏山:《政策创新的试验-认可分析框架:基于央地关系视角的多案例研究》,《中国行政管理》,2019年第5期。;为了保证试点经验的有效性,中央政府在评估时遵循“显著性、可信性、合法性”原则丰雷、胡依洁:《我国政策试点的中央政府行为逻辑探析——基于我国农村土地制度改革“三项试点”的案例研究》,《中国行政管理》,2021年第8期。。也有研究者从地方能动性的视角,提出对于复杂程度高、时间压力大、地方情境差异明显的改革议题,中央政府只提出框架性目标,并不规定具体内容,形成“众创”性质的政策试点陈昭:《“众创”试验:理解中国政策创新的新视角——基于干部容错纠错机制演化的案例研究》,《公共行政评论》,2022年第1期。。

近年来,一些研究者注意到政策试点存在失败现象,剖析了试点失败的发生机理。政策试点有“试对”和“试错”两种模式,“试错”模式适用于高度不确定性状态下的改革试点,决策系统希望通过试点生成新政策,从差异性中识别更为有效的政策安排。在此情境下,决策者提出新概念,传递出新导向,鼓励试点单位探索新方案。王路昊从话语建构的视角,指出政策试点在建构、传播和学习过程中,试点地区具有夸大试点成效的偏好,容易出现误传经验、形式化解读的现象,从而加剧试点推广的失败风险王路昊:《政策试点推广过程中的话语机制》,《中国行政管理》,2022年第3期。。陈那波、蔡荣从组织运行的视角,提出由于资源匮乏以及试点任务众多,基层部门倾向于“以不变应万变”,将政策试点纳入常规工作,致使一些试点项目走向程式化,无法形成有效的制度创新陈那波、蔡荣:《“试点”何以失败?——A市生活垃圾“计量收费”政策试行过程研究》,《社会学研究》,2017年第2期。。有学者通过多样本实证分析发现,试点经费缺乏、试点效果差、学习动力弱容易导致试点夭折陈宇、闫倩倩:《“中国式”政策试点结果差异的影响因素研究——基于30个案例的多值定性比较分析》,《北京社会科学》,2019年第6期。。

已有研究大多关注于政策试点的成功案例,侧重于总结通过试点驱动改革的成功经验。一些研究者注意到政策试点存在失败现象,提出试点经验的外部有效性问题,但对试点悬浮现象及其形成原因的探讨较少。在现实中,一些试点项目既未被上级单位树立为典型经验,也未形成外部学习和扩散效应,学界对试点结果的评价不高,公众对政策试点的关注度降低,然而,政策试点却并没有停止,试点地区仍继续实施该项目。政策试点为什么存在较为普遍的试点悬浮现象?对于不成功的试点项目,地方决策者为什么不停止试点?本文在概念界定的基础上,尝试解析悬浮现象的发生机理,选择房产税改革试点进行案例研究,探究化解试点悬浮问题的行动路径。

二、试点悬浮的一个解释性框架

(一)试点悬浮的概念界定

在政策试验的循证逻辑看来,一项新政策在局部试点中未能达到预期目标,决策者就会调整注意力分配,降低社会关注度,进而搁置政策试点,导致改革试点被新政策所取代。然而,在实践中,很多不成功的试点项目却会继续实施。本文对这种现象进行概念化,提出“试点悬浮”这一命题,它反映了试点项目未能创造新价值,没有其他地区跟进学习,试点项目在原地打转,形成一种政策悬置和漂浮状态。

有研究者发现,在同一上级政府的管辖范围内,有的地方试点项目取得了显著成效,但由于政绩竞争的原因,其他地方政府也可能拒绝借鉴学习Zhu X.,“Mandate versus Championship: Vertical Government Intervention and Diffusion of Innovation in Public Services in Authoritarian China”, Public Management Review, vol.16, no.1(January 2014), pp.117-139.。例如,天津市南开区一项行政许可服务改革得到官员、企业和公众的好评,获得了国家级奖项,但天津市的其他区县并没有采用该模式,而是探索了各自的行政审批改革实践,提出各具特色的新概念。结果是,南开区的试点创新出现“墙内开花墙外香”效应,在本地区没有被采用,但浙江温州、湖北武汉、江苏溧阳等城市却借鉴南开区的限时许可经验,建立了各自的限时许可制度。本文所讨论的“试点悬浮”与上述现象不同,它不仅在试点地区没有获得广泛的肯定性认可,而且在更大范围内也没有跟进学习者。试点悬浮是对试验不成功但却继续运行现象的一种形象表达,它刻画了试点继续实施,但却不再具有激发组织学习的功能。

概括而言,试点悬浮具有以下几个方面的特征:(1)政策试点未能达到预期目标。对于一项倡导性政策试验来讲,上级决策者在发出改革倡议时,也会提出目标导向,设置框架性要求,为试点地区提供行动指引。试点悬浮意味着新政策未能有效解决问题,也未产生不曾预料的独特功能。(2)政策试点在局部地区继续运转。试点悬浮意味着政策试验并未终结,试点地区继续实施该项目,继续投入资源。(3)局部试点未能出现政策扩散现象。一项政策试验取得成功,产生了显著绩效,会吸引其他地区跟进学习,形成“由点到面”的政策扩散。试点悬浮反映了一项政策试验既未在邻近地区得到推广,也未在国内其他地区形成借鉴学习效应。(4)上级政府也未对地方试点提供肯定性支持。对于一项模糊政策来讲,政策试点的目的在于探索差异化方案,总结成功经验,推广有效的政策安排。如果试点未能取得令人满意的效果,难以识别有效的政策工具及因果机理,上级政府则不会进行背书,不对政策试点提供肯定性支持。

当政策试验出现悬浮现象时,决策者也会调整注意力分配,尽可能降低公众对试点初衷及结果的关注度。在一项新政策启动试点时,试点地区会召开信息发布会,进行宣传造势,提升公众知晓度。对于突破常规的政策创新,媒体也乐于跟踪报道,吸引多方主体注意力。随着时间的推移,当政策试验产生了显著绩效,在正反馈机制作用下,决策者在注意力分配上给予优先关注,提供交流平台,促进试点信息的传播和扩散。对于无效的政策试点,决策系统则会转移注意力,控制试点结果的信息发布,政策试验在局部地区继续运作,但不再具有深化改革的动力,从而出现试点悬浮现象。

试点悬浮反映了一项政策试验未能产生学习借鉴效应,试点政策既没有横向扩散,也未被上级政府采纳。这种悬浮现象表明政策创新未能产生预期效果,意味着试点驱动的组织学习和知识生产未能得到其他主体认可,陷入无效或低效的知识生产状态。在经济学意义上,生产是指安排“有价值的投入”来获取“有价值的产出”弗里茨·马克卢普:《美国的知识生产与分配》,孙耀君译,中国人民大学出版社2007年版,第28页。。如果一项政策试点的知识生产和传播可以创造价值,这项试点就具有意义。反之,如果试点驱动的知识生产只是基于试点方的政绩需求,试点未能带来有价值的产出,知识的接收者对此并无兴趣,该项政策投入就没有意义。针对试点悬浮现象,为防止政策试点陷入“伪创新”循环,政治系统获取了政策试点的反馈信息后,有必要改进试点设计和评估机制,及时调整不能创造新价值的改革试点,对成功试点提供选择性激励。