“条块关系”视角下地方金融监管双重领导体制构建

作者: 李有星 潘政

收稿日期:2022-06-07

作者简介:李有星,浙江大学光华法学院教授、博导,中国法学会证券法学研究会副会长,浙江大学金融科技研究院副院长,浙江大学AFR金融经济犯罪研究中心主任、首席专家;潘政,浙江大学光华法学院博士研究生。

基金项目:浙江省社科规划重点项目“促进数字金融平台健康发展法治保障研究”(编号:21WZQH02Z);国家社科基金重点项目“地方金融监管立法理论与实践研究”(编号:19AFX020)。

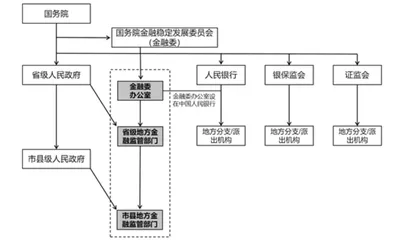

摘要:在地方金融领域,我国目前已经初步建立起了中央和地方分权监管的双层监管体制。然而,该体制目前仍然存在地方政府缺乏畅通渠道表达主张的“单线联通”、监管权责配置不平衡等问题。我国现有国家管理体制、央地事权分配结构以及地方金融监管“中央统一领导”的核心制度要求,决定了地方金融监管只能沿着我国“条块关系”的双重领导方向发展完善。地方金融监管双重领导体制,要求在中央政府层面专设国务院地方金融业务主管部门承担地方金融监督管理职权,同时明确地方政府地方金融监管局的金融监管和风险处置的具体职责,畅通中央到地方、自上而下的“条条”管理格局。

关键词:地方金融;监管体制;双层监管;条块关系

中图分类号:F832.7文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)01-0081-014

一、引言

地方金融监管体制主要是指地方金融监管机构的设置、相互关系以及与之相关的地方金融监管权力制度安排。地方金融监管离不开一系列组织制度方面的支持,制度本身的安排也会反作用于监管主体及其监管行为,最终对地方金融监管效果产生深刻影响。在实践中,地方金融监管的制度性安排集中体现为地方金融监管体制的设计,不同的监管体制在有关地方金融监管的组织架构、权力配置、运行监督等方面往往存在差异。马勇:《理解现代金融监管:理论、框架与政策》,中国人民大学出版社2020年版,第110页。

当前,我国金融监管领域正在发生的显著制度性变化就是中央与地方双层金融监管体制的形成与发展,地方政府在中央的要求下承担越来越多的金融监管和金融风险处置职责。黄韬:《中国金融市场的分类治理及其限度》,法律出版社2021年版,第199页。关键原因在于我国金融市场结构的深刻变化,新型金融业态和金融组织不断发展壮大,包括地方金融在内的中国多层级金融市场结构正在逐步形成并日益复杂化与多元化。章志远:《行政法学总论》,北京大学出版社2014年版,第28-79页。为了有效应对新兴金融业态和金融组织不断发展带来的中国金融市场结构性嬗变,金融监管和风险处置工作较之以往呈现出更多复杂性,过去单纯依靠中央金融监管部门及其派出机构的“大一统”监管模式已经难以应对全新的监管挑战。“只有中央的一级监管是行不通的,必须实行目标一致、权责明确的分级调控,充分发挥地方政府的作用。”卜启圣、蔡建和:《建立中央与地方金融双层控制体制的设想》,《财经理论与实践》,1990年第5期。由此,“地方金融监管”的概念被提出,“地方金融监管”的范围也不断拓展,中央监管部门制定规则并把部分行政许可权力和监管职能下放给地方政府,逐渐形成了事实上的中央与地方双层金融管理体制。黄震:《地方金融监管的法理问题》,《中国金融》,2018年第3期。可以说,赋予地方政府一定金融监管权力在某种程度上成为回应金融发展之适应性变革的应然之举,王琳:《地方金融监管权研究》,浙江大学2019年博士学位论文,第11页。但监管和风险处置职责的分层同时也引发了一系列亟待解决的体制性问题。

二、双层监管与地方金融市场治理思路的转变

中国国家治理的一个深刻矛盾是一统体制与有效治理间的矛盾,中央管辖权趋于集中、资源向上集中,但又因此常常削弱地方政府解决现实治理问题的能力,地方治理权倾向于各行其是、偏离中央控制,对中央权威和国家统一产生威胁。周雪光:《中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第10页。在一统体制内,这一矛盾无法得到根治,只能在不断地放权与集权过程中寻求平衡,而地方金融双层监管体制就是国家金融集权和分权矛盾中短暂平衡点。

(一)地方金融双层监管体制的形成

改革开放后,国家围绕构建金融市场框架体系这一目标,实施了以放权让利为初始条件的金融改革。放权地方使地方政府获得了促进经济发展的动力和手段,但由于这一时期我国金融市场体系初建,各项制度机制尚未走上正轨,地方政府经常利用分权获得的权力对国家金融市场体系形成不同程度的侵蚀和破坏,刘志伟:《新中国70年经济管理权纵向划分的实践与逻辑》,《经济体制改革》,2021年第1期。继而在一定程度上造成了地方保护主义、金融市场割裂、金融秩序混乱和风险爆发。为了有效弱化地方政府对国家金融体系的侵蚀、加强中央对金融市场的掌控力,我国中央政府开始在金融领域推行集权性的管理策略。以1993年12月25日国务院作出《关于金融体制改革的决定》为标志,中央政府开始全面上收金融资源配置和监管权力,重新建立起中央集权的金融监管体系。最终,随着中央政府一系列“收权”举措和立法工作,我国逐步建立起了相对完善的中央银行制度,并完成了“一行三会”分业监管体系,金融监管作为“中央事权”在事实和法理上得以确立,黄韬:《中国金融市场的分类治理及其限度》,法律出版社2021年版,第201页。我国金融系统中央纵向垂直监管体制最终形成。

然而,中央纵向垂直监管体制的建立却并未带来我国金融市场真正的有效治理,金融市场乱象频仍。我国金融市场化的不完全转型以及国家对金融资源的控制,造成了中国金融市场正规金融与非正规金融的二元结构。具有信息优势和执法资源的地方政府并非合法的监管主体,而作为合法监管主体的中央金融监管机构一方面鞭长莫及,另一方面也受制于分业监管体制而缺乏明确监管权限,导致大量金融活动、金融组织脱离了中央政府和地方政府监管并形成“体外循环”,逐渐滋生出“标会”“摇会”“抬会”“私募基金会”等各种各样的“非正规金融”,课题组(作者系中国社科院世界经济与政治研究所所长):《民间资本改造地方金融》,《宁波经济(财经视点)》,2003年第11期。造成了温州、鄂尔多斯民间金融危机、四川融资担保行业“地震”等地方金融风险乱象。管斌、万超:《论我国金融监管权“央-地”配置制度的科学设计》,《中国矿业大学学报》(社会科学版),2020年第1期。

正是在这样的背景下,国家开始将部分金融监管权力或监管职责下放地方政府。从2003年国务院《关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15号)将农村信用社的风险救助责任下放给地方政府,到2013年商务部印发《融资租赁企业监督管理办法》,规定省级商务主管部门负责监管本行政区域内的融资租赁企业,中央通过各种政策文件和规范性文件将部分金融组织监管权交由地方政府。2011年发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式提出了“完善地方政府金融管理体制”,2016年“十三五”规划纲要又再次要求完善中央与地方金融管理体制。2017年,对于央地金融双层监管体系具有重要意义的第五次全国金融工作会议召开,会议提出“地方政府要在坚持金融管理主要是中央事权的前提下,按照中央统一规则,强化属地风险处置责任”。“地方金融监管”正式被纳入到了官方话语体系。会后,中共中央、国务院《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》(中发[2017]23号)正式界定了地方政府承担金融监管职责的大致边界范围,即广为人知的“7+4”类机构。中共中央、国务院《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》(中发[2017]23号)规定:“完善中央和地方金融监管职责分工,赋予地方政府金融监管职责。小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场等,由地方金融监管部门实施监管。强化地方金融监管部门对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。”除了“7+4”类机构的监管职责之外,基于“守土有责”的政治逻辑,地方政府也被要求承担金融风险防范和处置职责,压实属地金融风险防控责任。黄韬:《中国金融市场的分类治理及其限度》,法律出版社2021年版,第203页。2020年,中共中央、国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》再次强调要依法依规界定中央和地方金融监管权责分工,强化地方政府属地金融监管职责和风险处置责任。为了更好地履行中央赋予地方的金融监管和风险防控职责,各地相继将原来的“金融服务办公室”或“金融工作办公室”改制为“金融局”或“金融监管局”,承担地方金融监管、风险处置和服务金融业发展等多项职能。

总之,构建中央与地方双层金融监管体制已经成为今后我国金融监管体系改革的要求和目标,中央与地方金融监管分权的态势正在逐步取代传统的中央单一监管体制,成为我们事实上和法理上需要予以回应的客观问题。

(二)有约束的分权:地方金融市场治理思路的转变

对于我国从单一的中央政府纵向垂直监管体制转变为中央和地方双层监管体制的现实,存在不同的解释。有的学者认为是注重金融支持经济发展的结果,以弥补传统金融供给不足、覆盖面不足的缺陷,盘活地方经济。但这一理论显然无法解释赋予地方政府监管权的原因,因为促进地方的经济发展、扶持小微企业完全可以在中央纵向垂直监管体制内进行,比如中央监管下的城商行也可以解决部分中小企业、涉农企业融资难、融资贵的问题,马灿坤、洪正、韩雨萌:《地方金融发展、监管与风险处置——基于地方性政策文件的研究》,《财经理论与实践》,2021年第1期。更遑论我国证监会、银保监会等中央金融监管部门均或明或暗肩负着发展金融市场的职责。也有学者认为,央地金融分权是“‘自上而下’强制性制度变迁和‘自下而上’诱致性制度变迁融合作用的结果”李娟娟、林宜珍:《中国式金融分权:文献综述与研究展望》,《西部论坛》,2021年第4期。,是地方金融多元主体、多元利益在中央与地方之间博弈的结果。吕铖钢:《地方金融权的法律配置》,《现代经济探讨》,2019年第4期。但央地利益博弈并非必然导向中央与地方分权监管,在“一行三会”或是“一行两会”体制形成过程中,也充满了央地利益博弈,但最终结果却是中央单一纵向垂直监管体制的形成和强化。因此,央地博弈的理论无法充分解释金融权力“集-分”背后的深层次原因。最后也是最为常见的观点,认为双层监管体制的确立是“地方金融乱象有效治理的必要之举”刘志伟:《中国式地方金融:本质、兴起、乱象与治理创新》,《当代财经》,2020年第2期。,基于央地之间的信息不对称、政策目标和价值导向的不同以及金融风险的放大效应,何婧、雷梦娇:《金融监管的央地分工变迁及其对农村金融的影响》,《改革》,2021年第11期。需要由地方政府参与金融监管过程以实现金融市场的有效治理。这一观点也同样忽略了我国金融体制变革的基本事实,即中央“收回”地方政府金融方面的各项权力,同样有治理地方层面金融乱象的动因,地方政府很多时候就是问题本身。如果说地方层面的金融乱象是中央垂直监管缺失造成的,那么进一步加强和优化中央政府金融监管职能,填补监管空白和克服金融风险,这也是符合逻辑的合理选择而无需赋予地方政府广泛的监管权力。

我国地方金融双层监管体制的形成,实质上体现了国家金融工作思路的调整,通过从中央政府集中控制转变为中央和地方分层控制,完善金融领域的政府科层制体系,整体加强国家对金融市场发展的掌控能力。一个国家的经济政策必须为国家利益服务,经济政策的终极价值标准被韦伯称为“国家理由”马克斯·韦伯:《民族国家与经济政策》(修订译本),甘阳、李强等译,生活·读书·新知三联书店2018年版,第74页。。除了改革开放初期因为“摸着石头过河”、改革目标不清晰而短暂存在的放权让利改革,我国金融领域最终呈现出总的“金融约束”趋势。国家加强金融资源和金融市场掌控力的努力并没有因为金融市场化改革而减弱,相反许多关键性金融行业中的政府控制力伴随着制度化、法治化改革而不断增强。应当看到,在金融领域,中国始终秉持着加强金融市场国家控制的“国家理由”,兼具管制与自由化两种倾向,是中国金融市场化不完全转型的本质特征。然而,即便是“强国家”模式下拥有强大政治资源和掌控能力的中央政府,在贯彻落实“国家理由”“国家意志”方面也未必似想象般强大,非正规金融屡遭国家打击却始终未能消亡的历史事实让我们看到了复杂利益结构和有限的治理手段下“强国家”能力的限度。陈氚:《中国民间金融市场的合法性变迁》,中国社会科学出版社2019年版,第122-124页。其中,制约“强国家”能力的最重要因素,是中央政府与地方政府间的利益博弈,“中央与地方之间存在矛盾,在很多时候,这个矛盾不是中央要集权、地方要分权的问题,而是利益不统一的问题”赵冬梅:《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》,中信出版社2021年版,第178页。。如果中央政府与地方政府利益一致,则基于“国家理由”的金融政策能够得以很好的贯彻,在金融市场中就体现为非正规金融市场空间被压缩限制而正规金融市场空间相对扩大;反之,如果央地利益不同,甚至存在矛盾龃龉,那么国家对于金融市场和金融资源的掌控能力将被极大削弱。有学者就指出,在过去中央政府加强对民营存款类金融机构市场准入管制的情况下,地方政府却可以通过“审批制准入管制”部分或变相地放松了中央政府对市场管制政策。张翔:《以政府信用为信号——改革后温台地区民营存款类金融机构的信息机制》,《社会学研究》,2010年第6期。