论人工智能在证据推理中的辅助性定位

作者: 卓翔 崔世群

收稿日期:2022-06-07

作者简介:卓翔,中共中央党校(国家行政学院)教务部教材处处长;崔世群,中国政法大学证据科学研究院博士研究生。

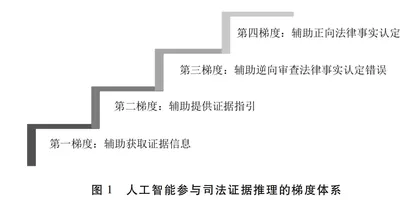

摘要:当前,人工智能正逐步介入到司法证据推理之中,并引起广泛关注。现阶段的人工智能仍属于“弱人工智能体”,长于形式逻辑推理,但仍无法实现对人类认知思维的完整模拟,在司法证据推理之中处于辅助性地位。结合司法人工智能在海量数据筛选定位、算法高效一致运行等方面的优势,以及在证据信息提取、证据语言转化、法律思维模拟、司法经验学习等方面的短板,应将人工智能的辅助范围明确为证据材料使用提示、证据信息缺失预警、证据推理前置性指引和后置性纠错。同时,人工智能在司法证据推理中应遵循智能审判实质化、算法公开、算法平等和机器有限制约原则。在此基础上,建立起梯度性人工智能辅助体系,让人工智能分梯度地介入不同类型案件、不同诉讼阶段的证据推理工作之中。通过人工智能和人类法官的优势互补,进一步释放司法工作的公正性、效率性红利,助力新时代司法审判新篇章的开启。

关键词:人工智能; 法律事实认定; 证据推理; 辅助性定位

中图分类号:D915文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)01-0136-021

引言

2018年10月,习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调,人工智能具有多学科综合、高度复杂的特征。我们必须加强研判,统筹谋划,协同创新,稳步推进,把增强原创能力作为重点,以关键核心技术为主攻方向,夯实新一代人工智能发展的基础。人工智能与司法证据推理的结合是未来的一大发展趋势,也是司法人工智能的核心业务领域。司法证据推理是分析证据基本属性、运用证据认定案件事实的推理活动。整体而言,证据推理大致分为两个阶段:其一是获得和分析证据,其二是证成和证明待证事实。张保生编:《证据科学论纲》,经济科学出版社2019年版,第150页。一般而言,在司法过程中,法律事实认定就是证据推理的过程。自上世纪威格莫尔《司法证明科学》一书出版之后,为其他学科进入司法证明领域打开缺口,司法证据与证明问题的跨学科研究风起云涌,人工智能与证据推理的结合适逢其会。本文对于证据推理的研究将限定在证成和证明待证事实的部分,但也会对证据信息提取这一证据推理的基础性环节进行探讨,因为这一基础性环节决定了证据推理本身是否能够有效保证公正、准确、无偏见。

人工智能正由浅入深地介入司法裁判之中,从辅助性查询、审核等简单、重复性工作,逐渐向具备预测性、决策性、创造性特征的司法证据推理这一人类思维“深水区”过渡。随着司法人工智能的发展,人工智能参与证据推理的底层逻辑,逐渐从人工智能单向辅助司法人员转向证据推理层面二者之间的交互,“理性交互”是当前与未来人工智能介入司法证据推理的基本定位。本文从人工智能证据推理的司法现状、技术现状出发,首先从技术上分析人工智能参与证据推理工作中的“能”与“不能”,继而基于人工智能的技术特点与司法裁判、证据推理的一般规律,总结出人工智能辅助司法证据推理的基本原则与具体适用路径,明确人机“理性交互”的内部运行逻辑和外部边界。

一、人工智能证据推理的当前认知、现状与定位

1970年,布坎南和海德力克共同发表了《关于人工智能和法律推理的几点思考》一文,揭开了人工智能与法律推理、司法证据推理等问题交叉研究的新篇章。B. Buchanan,T. Headrick,“Some Speculation about Artificial Intelligence and Legal Reasoning”,Standford Law Review,vol.23,no.40(November 1970),pp.40-62.在美国,人工智能与证据推理的结合研究成为当前证据法学研究领域的显学,而我国理论界与实务界对人工智能证据推理问题的探索与研究也蓬勃开展。在《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中重点阐述:“建设集审判、人员、数据应用、司法公开和动态监控于一体的智慧法庭数据平台,促进人工智能在证据收集、案例分析、法律文件阅读与分析中的应用,实现法院审判体系和审判能力智能化。”《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》(国发〔2017〕35号)。人工智能与司法证据推理的交叉研究形成了国内外、政府与民间、司法实践与理论研究多方联动的发展局面。当前,人工智能在证据推理的效率性、准确性、公正性保障方面既有其独特的优势,也存在短期内难以解决的缺陷和劣势。因此,在当前阶段,仍需明确证据推理中人类法官的主导性地位和人工智能的辅助性定位。

(一)司法人工智能的当前认知

人工智能是计算机科学的一个分支,也是思维科学的应用分支,属于多学科综合研究领域,涉及哲学和认知科学、数学、神经生理学、心理学、计算机科学,信息论、控制论、不定性论等学科。人工智能的定义包含“人工”与“智能”两个部分:“人工”即由人设计,为人创造、制造;钟义信:《高等人工智能原理: 观念·方法·模型·理论》,科学出版社2014年版,第39-50页。“智能”即人类精神能力,大体包括逻辑、语言、空间、音乐、肢体运作、人际与自然探索。“智能”一词并非没有争议,比如,H·加登纳在《智能的架构》(Frames of Mind)一书中将人类的“智能”概括为8个范畴:逻辑 (logical)、语言文字(linguistic)、空间(spatial)、音乐(musical)、身体动觉(kinesthetic)、自我认知(intra-personal)、人际(inter-personal)、自然认知(naturalist)。参见H·加登纳:《智能的结构》,光明日报出版社1990年版,第81-374页。综合而言,人工智能通过将“人类智能”的本质与计算机科学相结合,使智能机器能以“人类智能”相同或相似的方式作出反应,并应用于人类社会的诸多领域。其中,司法领域就是人工智能应用的一大重要领域,例如,司法人工智能通过司法大数据学习和知识图谱建构,建立量刑预测模型,为刑事案件量刑提供参考,推送以往相似度较高的已决案例,为法官对相似案件的裁判提供参考。胡佳:《人工智能辅助刑事审判的限度》,《政法学刊》,2022年第3期。人工智能司法应用最为核心也是最具挑战性的部分就是参与司法证据推理。人工智能与证据推理的结合有其必然性。其一,人工智能与证据推理均属于多学科综合研究领域,在学科应用范畴上存在广泛的交叉地带,包括但不限于心理学、认知科学、数学、思维科学、语言学等,这使二者在研究上具有契合性。其二,人工智能与证据推理具有相同的本质,即揭示、认知、遵循人类思维的规律与方法,具有认识论层面的一致性,这使二者的结合具备了可行性。其三,人工智能参与证据推理对于司法裁判极具裨益,或可在纠正人类法官思维认知偏差、统一证据标准、提升司法裁判效率、促进公正司法等方面打开新的局面。

支撑人工智能参与司法的底层技术主要包括自然语言识别、逻辑架构设计、知识图谱构建、大数据训练等技术,但在当前,上述底层技术的完全实现皆存在较大的技术困境和现实阻碍,例如非结构性、半结构性证据信息识别能力不足,知识图谱、逻辑架构覆盖案件类型有限。

这些技术性局限导致了人工智能在司法证据推理中的定位只能是辅助性而非主导性。这也与当前对人工智能的基本认知和普遍定位相一致。辅助性定位具有不同层面的原因:一是在技术层面。目前正处在“弱人工智能”阶段,“弱人工智能”不具备完全的自主意识,仍受限于人类控制,难以具备独立的表意能力和自主意识,因此不具备法律主体资格。孙占利:《智能机器人法律人格问题论析》,《东方法学》,2018年第3期。二是在法理层面。人作为唯一主体是法律存在的前提和基础,而弱人工智能由于独立意思表示能力的缺乏和法律伦理的要求,决定了它的非主体性。付其运:《人工智能非主体性前提下侵权责任承担机制研究》,《法学杂志》,2021年第4期。非主体性的人工智能和主导性裁判者之间自然也存在尚难以逾越的鸿沟。三是在法律实践层面,民航局印发的《轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定》中阐明了运行无人机之相关单位、个人是权利、义务与责任主体,从反面否定了无人机的法律主体地位。在司法实践中,无论是全国首例人工智能生成文章作品纠纷案——腾讯诉盈讯科技侵害著作权一案,龙卫球:《腾讯诉盈讯科技侵害著作权纠纷案——首例人工智能生成文章作品纠纷案》,《人民法院报》,2021年1月9日第4版。还是美国联邦法院的相关判决,均否定了人工智能的著作权主体资格。

塞尔在《心灵、大脑与程序》(1980年)中提出:弱人工智能只是对认知过程的模拟,程序本身并不具有理解、认知的能力,并无“心智”。强人工智能则是具备“心智”,其具有智力、理解、感知、信念和其他通常归属于人类的认知状态。在塞尔看来,机器是否具有理解、意识 (自我意识),是衡量人工智能“强”与“弱”的唯一标准。但在之后的发展过程中,不管是大众还是人工智能领域的专家,都在借用强人工智能与弱人工智能分类的基础上,代之以新的标准:弱人工智能就是对人的局部模仿,强人工智能就是对人的全部模仿。梅剑华:《理解与理论:人工智能基础问题的悲观与乐观》,《自然辩证法通讯》,2018年第1期。实则,新标准下的强人工智能既包括计算机要像人一样做所有的事情,它还须具有塞尔对于强人工智能的定义,即其要具备人类之意识。无论是塞尔的标准,还是新标准,目前的人工智能对于人类技能与自我意识均无法实现完整模拟,仍属弱人工智能体。

(二)我国人工智能司法证据推理的发展现状

2016年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发并实施的《国家信息化发展战略纲要》中提出:服务民主法治建设;实施“科技强检”,推进检察工作现代化。建设“智慧法院”,提高案件受理、审判、执行、监督等各环节信息化水平,推动执法司法信息公开,促进司法公平正义。根据《国家信息化战略发展纲要》要求,最高人民法院与最高人民检察院提出“智慧法院”与“智慧检务”建设的行动规划,全国各地方法院正如火如荼地推进智慧法院建设,“法律+AI”的发展趋势日渐突出。目前,人工智能在智慧法院建设中的运用贯穿整个诉讼过程,人工智能正逐渐深入地介入到案件司法证据推理中来。自2017年始,人工智能与司法裁判、司法证据推理的结合实践在全国范围内铺开,上海“206系统”便是标志性成果,“206系统”根据控辩审三方的发问,通过对语音信息的识别理解,自动抓取和展示相关证据材料,并可实现证据校验、证据链审查判断,对案件审理中显示的证据瑕疵、证据矛盾等进行重点审查。随后,全国各地司法人工智能系统如雨后春笋般迅速发展,例如:最高人民法院联合北京高院推出的“睿法官”智能研判系统,通过大数据分析和人工智能对案件证据信息进行整合和分析,对证据分析、证据链审查提供辅助性指引与预测。广州白云区法院建立起“六智一中心”“三网一平台”的智慧法院格局,具备了线上证据信息获取、同类案件分析收集、裁判结果预测指引、裁判文书生成等功能。与公安机关执法办案相结合的“TRS智能辅助办案系统”,为基层办案民警提供证据链指引、案件分类指引、案件分段指引、案件分情指引,在不同类型、不同阶段、不同情形下,均能够提供证据采集、文书制作等智能化辅助指引,同时,基于图谱化的数据,根据案件实体进行语义推理,实现案件深层次逻辑校验、完整性综合分析,如分析发现证据不完备、结论存疑、存在矛盾甚至伪造证据等问题。

2018年10月,习近平总书记在十九届中央政治局第九次集体学习时的讲话指出,要加强人工智能同社会治理的结合,开发适用于政府服务和决策的人工智能系统,促进人工智能在公共安全领域的深度应用,加强生态领域人工智能运用,运用人工智能提高公共服务和社会治理水平。在此指引下,人工智能技术呈梯度性地不断介入司法裁判、司法证据推理之中。

在人工智能与司法证据推理的结合中,随着二者的深度融合,人工智能司法证据推理所影响的价值范畴也从低阶到高阶渐次性地展现出来,这种影响包含优势和劣势两个方面。

第一阶,效率性方面。计算机的运算速度非人脑所能比拟。比如,2016年3月,世界四大会计师事务所之一的德勤与人工智能企业Kira Systems合作联盟,将人工智能引入会计、税务、审计等工作中,代替人类阅读合同和文件,将人类律师12个小时的阅读量缩短为15分钟。在 2018 年全国检察机关科技装备展中,贵州省检察院展示了通过“案件证据数据化+标准化”系统的运行,办案时间平均缩短为 8 天,办案效率提升约19%。刘品新:《数据化的统一证据标准》,《国家检察官学院学报》,2019年第2期。同时,人工智能推动司法审判流程再造,促进审判高效有序运行,对刑事诉讼而言,可形成公检法上下联动、内外贯通,借助现代信息技术优化流程,提升效率。但也有学者在调研中发现,人工智能由于算法的僵化会要求办案法官作出一些无谓的解释,导致效率降低,甚至增加不必要的工作量,与其降低司法成本和负累的初衷相违背。谢澍:《人工智能如何“无偏见”地助力刑事司法》,《法律科学》(西北政法大学学报),2020年第5期。