慈善信托推动共同富裕的作用与机制

作者: 童志锋 严米平

作者简介:童志锋,浙江财经大学法学院教授、院长;严米平,浙江财经大学法学院讲师。

基金项目:2022年国家社科基金一般项目“乡村环境治理共同体建构及其实现机制研究”(编号:22BSH158);中共浙江省委政法委、浙江省法学会2022年度法学研究立项重点课题“第三次分配制度改革的法律问题研究”(编号:2022NA02)。

摘要:慈善信托是第三次分配的一种重要形式,具有财产独立性、形式灵活、保值增值等独特优点。在推动共同富裕的进程中,慈善信托虽然有助于贫困问题的解决、收入差距的缩小、社会治理的提升等,但也仍然面临着诸多挑战,如发展出现疲软、地区发展不均衡、受托结构不合理、信托目的过于集中等问题。因此,我们应充分利用《慈善法》修订的契机,建立完善慈善信托推动共同富裕的制度机制,主要包括:一是要加速破解慈善信托的政策瓶颈,促进慈善信托快速发展;二是积极探索信托新模式,加快慈善信托生态建设;三是建立健全激励机制,拓展慈善信托目的的范围。

关键词:慈善信托;共同富裕;第三次分配;制度机制

中图分类号:F126;D632.9;D922.182.3 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)02-0080-014

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是中国共产党人始终如一所要承担的历史使命。“治国之道,富民为始。”①共同富裕的思想既深深根植于优秀的中华民族传统文化,也在新时代被赋予了新的内涵和特色。进入新时代,推动实现共同富裕被党和政府摆到了战略性的地位。党的十九届五中全会首次对“扎实推动共同富裕”作出重大战略性部署,并明确设定了“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”②这一宏大目标。促进全体人民共同富裕是一项系统的、长期的任务,涉及物质生活、精神生活、生态文明等方方面面,但却没有现成的经验可学,没有固定的模式可供参考。

2021年6月,中共中央、国务院正式公布《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(以下简称《意见》),浙江被赋予了推动共同富裕的重要省域范例。《意见》强调:“要建立健全回报社会的激励机制……充分发挥第三次分配作用,发展慈善事业……探索各类新型捐赠方式,鼓励设立慈善信托……完善慈善褒奖制度。”同年7月,《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》提出,要“全面打造‘善行浙江’”,其中明确“大力发展慈善信托,争取国家支持探索公益慈善组织设立信托专户,对慈善信托给予政策支持”。在实现中国式现代化的历史进程中,以慈善事业为主渠道的第三次分配已经成为我国共同富裕战略的重要抓手,而慈善信托无疑成为慈善事业改革的先手棋和排头兵,在助推共同富裕示范区建设中具有特殊地位。

一、慈善信托的概念辨析

慈善信托是公益信托的一种特殊类型,在英美法的整个体系中是一种“独特创造性的法律制度”李文华:《完善我国慈善信托制度若干问题的思考》,《法学杂志》,2017年第7期。。它最早起源于1601年英国的《慈善用益法》,并在20世纪首次以成文法的形式正式被赋予了内涵。我国其实并没有关于信托或慈善的法律制度,后学习日本法系和英美法系的做法,并借鉴其它国家的经验,结合中国具体情境,在2001年和2016年分别颁布了《中华人民共和国信托法》和《中华人民共和国慈善法》(以下分别简称《信托法》和《慈善法》)。《信托法》明确规定了公益信托的含义及其相关规则,但没有对慈善信托作出明确的规定。在《慈善法》中,慈善信托被定义为:“委托人基于慈善目的,依法将其财产委托给受托人,由受托人按照委托人意愿以受托人名义进行管理和处分,开展慈善活动的行为。”在这个意义上,慈善信托最大程度地体现了委托人的真实意愿。作为一种将慈善行为和金融手段融合创新的模式,慈善信托是慈善组织、金融机构及社会公众参与慈善事业的重要渠道,是实现慈善目的的重要路径。

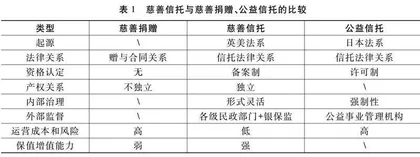

慈善信托虽属公益信托,但又区别于公益信托;同样,慈善信托虽然也是一种慈善捐赠行为,但也不同于普通的慈善捐赠行为。通过与公益信托、慈善捐赠的对比,可能更有助于理解慈善信托的含义、特征、优势和运作方式(见表1)。

1.起源。虽然我国《慈善法》第5章第44条明确了“慈善信托属于公益信托”,但两者的起源却有差别。《信托法》在规定公益信托制度时更多地移植了日本法系相关内容,而《慈善法》在建构慈善信托制度时则大量地借鉴了英美法系相关内容。吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植及其本土建构》,《社会科学战线》,2019年第10期。在英美法系中,慈善信托(Charitable Trust)是与私益信托相对应的一种信托类型,而我国的公益信托则对应于日本的“公益信托”(Public Trust)。栗燕杰:《我国慈善信托法律规制的变迁与完善》,《河北大学学报》(哲学社会科学版),2016年第5期。因此,我国《慈善法》将慈善信托界定为公益信托的一种类型,事实上意味着是将具有英美法系特点的慈善信托“嫁接”于旧的、带有日本法系的公益信托制度之中,但嫁接跨国移植的两种制度,对本土而言,有可能会出现“水土不服”的情况。吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植及其本土建构》,《社会科学战线》,2019年第10期。

2.法律关系。慈善捐赠与慈善信托、公益信托在法律关系上完全不同。慈善捐赠本质上是一种赠与的法律合同关系。根据《慈善法》第35条规定,慈善捐赠行为有两种方式:一是捐赠人可以通过慈善组织进行捐赠;二是捐赠人也可以向受益人直接捐赠。在前一种情况下,存在捐赠人、受赠人(慈善组织)和受益人三方主体;在后一种情况下,则只有捐赠人和受益人两方主体。在慈善捐赠法律关系中,各主体间的权利义务关系主要依据的是《慈善法》关于慈善捐赠的规定和《公益事业捐赠法》关于公益捐赠的相关规定,而在《慈善法》和《公益事业捐赠法》没有规定的情况下,则应根据《中华人民共和国合同法》中对合同的一般性规定以及赠与合同的特殊规定、《中华人民共和国物权法》中关于所有权及其变动的相关规定等法律制度。李文华:《完善我国慈善信托制度若干问题的思考》,《法学杂志》,2017年第7期。不同的是,慈善信托和公益信托则是由委托人、受托人和受益人三方当事人构成的信托法律关系,各方主体间的权利义务关系主要依据的是《信托法》《慈善法》《慈善信托管理办法》等相关法律制度。

3.资格认定。慈善捐赠、慈善信托和公益信托在资格认定上也存有差异。在我国,公益信托采用的是基于批准的许可制模式,《信托法》第62条规定:“公益信托的设立和确定其受托人,应当经有关公益事业的管理机构批准”,这说明公益事业管理机构在认定公益信托的过程中须对该信托的公益目的进行审查,但《信托法》却并未规定审查的相关标准,致使公益事业管理机构在审查时拥有非常大的自由裁量权,且可能会采取不同的资格认定标准。吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植及其本土建构》,《社会科学战线》,2019年第10期。我国的慈善信托放弃了这种许可制模式,借鉴了英美法系中的备案制模式。《慈善法》第45条规定:“设立慈善信托、确定受托人和监察人,应当采取书面形式。受托人应当在慈善信托文件签订之日起七日内,将相关文件向受托人所在地县级以上人民政府民政部门备案。”慈善捐赠的资格认定形式则要随意得多,它可采用书面、口头或其它形式。

4.产权关系。在慈善捐赠中,捐赠人将财产捐赠出去后,被捐赠财产的所有权就从捐赠人转移到受赠人手中。虽然根据《慈善法》《公益事业捐赠法》等相关规定,受赠人对捐赠财产的占有、使用、收益等权利会受到一定的限制,但资产一旦被捐赠后,就会成为受赠人的固有资产,无法与受赠人的其它资产隔离。而在慈善信托中,信托一旦设立,财产是独立于受托人和委托人的原有资产。受托人依照委托人意愿和信托目的对财产进行管理,而且必须将信托的财产与自身的固有资产分别进行管理。

5.内部治理。在内部治理上,公益信托采用的是监察人和受托人相结合之模式。吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植及其本土建构》,《社会科学战线》,2019年第10期。根据《信托法》的规定,公益信托需要设置信托监察人,而信托文件未规定的,则由公益事业管理机构进行指定。而慈善信托在治理结构上则采取了以受托人为核心的治理模式,取消了监察人的强制性设置。《慈善法》第5章第49条规定:“慈善信托的委托人根据需要,可以确定信托监察人。”这表明,是否确定监察人、指定什么样的监察人,具有很强的灵活性,应依据委托人意愿、信托目的等因素而定。在很多时候,委托人也可以作为监察人参与对受托人的监督。取消监察人的强制性设置并不代表内部治理结构上的松散,相反,慈善信托设置受托人、决策委员会、信息披露等制度规定,可以为慈善财产使用设置多重内外部监管,消除委托人与慈善项目和受益人之间的信息不对称等问题。如《慈善法》第48条规定:“慈善信托的受托人应当根据信托文件和委托人的要求,及时向委托人报告信托事务处理情况、信托财产管理使用情况。慈善信托的受托人应当每年至少一次将信托事务处理情况及财务状况向其备案的民政部门报告,并向社会公开。”受托人的行为因此得到有效监督。

6.外部监督。公益事业管理机构是公益信托主要的负责机构。我国《信托法》规定,公益信托的设立、变更、终止等行为需要经有关公益事业管理机构的批准或核准。但是,公益事业管理机构并非是一个统一的特定机关,我国《信托法》也并未明确公益事业的管理机构具体是指哪一个政府部门,最终导致公益信托的监督成本和管理风险过高,而相应的教育、文化、科技、卫生、环保等部门都缺乏足够的监管意愿和监管能力,致使许多公益或慈善信托计划的发起者无所适从,求“审批”求“监管”,不得其门而入。栗燕杰:《我国慈善信托法律规制的变迁与完善》,《河北大学学报》(哲学社会科学版),2016年第5期。《慈善法》放弃了《信托法》当中的这种分散负责的监督模式,改用由民政部门统一负责的监督形式。慈善信托的备案、设立、登记、运行、终止等,是在各级民政部门和信托主管机关的共同监管之下。可以说,《慈善法》的制定和慈善信托制度的设立,回应的就是《信托法》和公益信托中存在的“激励不足”和“监管不力”问题。柳长浩:《论我国慈善信托法律制度的变迁逻辑与完善路径》,《齐鲁学刊》,2020年第6期。

7.运营成本和风险。慈善捐赠和公益信托的运营成本和风险往往要高于慈善信托。由于我国《信托法》在法律制度设计上的缺陷,公益信托的运营成本和管理风险往往过高。监管机构的难确定、设立时批准程序的高门槛、监察人的强制性成立等,都会增加公益信托运营的“显性”和“隐性”成本。柳长浩:《论我国慈善信托法律制度的变迁逻辑与完善路径》,《齐鲁学刊》,2020年第6期。在资金额度上,作为受赠人的慈善组织,都有最低的注册资金要求。《基金会管理条例》第8条规定:“在县级人民政府民政部门登记的基金会注册资金不低于200万元人民币;在设区的市级人民政府民政部门登记的基金会注册资金不低于400万元人民币;在省级人民政府民政部门登记的基金会注册资金不低于800万元人民币。”在支出比例上,《慈善法》第60条规定:“慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出,不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十;年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十,特殊情况下,年度管理费用难以符合前述规定的,应当报告其登记的民政部门并向社会公开说明情况。”由此可见,慈善捐赠需要消耗较高的日常管理费用。而慈善信托不属于法人,自身没有常设机构,其管理由专业受托机构负责,通常每年仅向受托人支付慈善信托财产总额0.3%左右的管理费,并向监察人支付0.02%左右的监察费,运营成本相对较低。此处数据来源于实际调研过程中信托公司及其法律顾问。同时,慈善信托的规模、期限、慈善用途、决策机制、支出比例等能根据委托人的意愿约定或按照慈善项目实际需要支出。这些都在很大程度上减少了慈善信托的运营成本。

8.保值增值能力。在慈善捐赠中,《慈善法》和《基金会管理条例》等法律制度秉持“合法、安全、有效”的原则,严格规定并限制了基金会等慈善组织对被捐赠财产的投资行为,如重大的投资方案须经决策机构组成人员三分之二以上同意;政府资助的资产和捐赠协议约定不得投资的资产,不得用于投资。这些政策弱化了慈善捐赠的保值增值能力。慈善信托的法定受托人为信托公司和慈善组织。目前,主流模式还是由信托公司担任唯一受托人或者共同受托人。信托公司在理财能力方面专业化程度较高,有助于提高慈善财产的运用效率,在“合法、安全、有效”原则的前提下,可以最大限度保证慈善信托财产的安全和增值。