在“关注”与“应付”之间:注意力分配视角下的基层政府回应逻辑

作者: 马雪松 肖传龙

作者简介:马雪松,吉林大学行政学院副院长,吉林大学廉政研究院副院长,吉林大学人民政协理论研究中心常务副主任,教授、博士生导师;肖传龙,华中师范大学政治学部研究生。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助课题“中国式民主:人类政治文明新形态研究”(编号:2022CXTD07);吉林省教育厅社会科学研究项目“中国共产党制度建设的历史进程和经验研究”(编号:JJKH20220941SK);吉林大学政协理论专项重点课题“全过程人民民主视域中人民政协凝聚共识研究”(编号:2021ZX02005)。

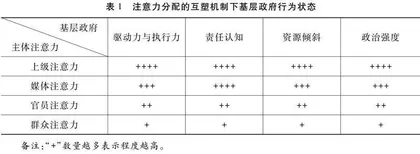

摘要:回应性是民主政治的基本属性,解析政府回应的运作逻辑是提升政府回应能力、增进治理效能的关键环节。基层政府回应行为经常处于“关注”与“应付”之间,注意力分配视角对此提供了有力解释。基层政府遵循权威、利益、避责相结合的注意力分配逻辑,并与上级注意力、官员注意力、媒体注意力、群众注意力交织互动,由此形成注意力分配互塑机制。在此逻辑与机制的作用下,基层政府呈现了特征鲜明且治理效果各异的四种回应模式,即运动型回应、应对型回应、自主型回应、常规型回应。基层政府应以人民群众的真正需要作为回应基准,合理运用注意力分配的逻辑与机制,更加注重回应强度的权责一致、回应内容的匹配有效、回应速度的及时合理。

关键词:基层政府;政府回应;注意力分配;回应模式

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)02-0094-015

基层治理是国家治理的基石,基层“位于国家组织体系与国家权力结构的最底层与最末梢,属于民众参与公共政治生活的主要场所,居于国家与社会的联结部位与活动场域”①。基层政府作为直接面向民众的公共权力行使主体,需要及时有效回应民众的合理期盼和普遍关切。二十世纪八十年代以来,许多国家在政府改革中提出了增强政府的回应能力、责任意识、履职效率的目标,政府回应逐渐成为各国政府和学术界共同关注的热门话题。公共政策研究学者格罗弗·斯塔林(Grover Starling)较为全面地探讨了政府回应问题,认为“回应意味着政府对民众对于政策变革的接纳和对民众要求作出的反应,并采取积极措施解决问题”格罗弗·斯塔林:《公共部门管理》,陈宪等译,上海译文出版社2003年版,第132页。。在回应民众诉求与现实问题的政治实践过程中,基层政府呈现出选择性回应、主动性回应、回应不足、回应过载等多元特点,整体上在“关注”与“应付”的回应性谱系之间进行游动和转换,从而影响政府回应效能和民众的获得感与满意度。本文以基层政府回应为研究对象,采取逻辑实证研究方法,在检视已有研究成果的基础上,分析建构基层政府注意力分配的政治逻辑与互塑机制,解析基层政府回应逻辑,认识基层政府回应的主导类型,探究不同回应类型的显著特征与治理效果,以期为基层治理提供助益。

一、研究检视与问题提出

(一)政府回应的影响因素

政府回应作为善治的内在要求,既是政府职责的实践表现,也是政府与民众开展互动的政治过程。当前,政治学、公共管理、社会学、法学等不同学科基于不同研究路径围绕政府回应的内在意蕴、价值功能、运行机理等展开深入研究。具体而言,政治学者对政府回应的研究长期聚焦在民主政治与责任政治领域,旨在解释政府回应行为的运作机理并总结政府回应的运行规律。民主政治研究者将政府回应视为民主政治的合法性基础,认为民主的一个关键特征是政府对民众偏好的持续回应。Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven: Yale University Press, 2008, p.1.在权责结构、职责界定、究责机制构成的责任政治体系中,回应性是责任政府应当具有的基本价值与重要属性。陈国权、陈杰:《论责任政府的回应性》,《浙江社会科学》,2008年第11期。公共管理学者聚焦于政府回应的应然与实然层面,即政府回应的价值理念阐释与运行机制构建,探索如何建设服务型政府或回应型政府。社会学者采取社会分层视角,着眼于基层民众的处境与基层政府的应对,倾向于关怀社会弱势群体,重点考察政府回应过程中民众的参与策略与政府的应对机制。法学学者更加注重政府回应过程中的权力与权利关系,强调权力的约束特征影响了权利的行使效能,并指出权利的行使有利于对权力作出规范,应更好推进法治建设与培育法治思维。关于政府回应行为的影响因素分析,现有研究成果主要从以下角度进行阐释:

其一,政府回应受到制度性、结构性因素影响。从制度分析的角度来看,制度所处的背景性或结构性要素十分重要,无论是内嵌于制度的某种成分,还是外在于制度的特定因素,特定情况下均会成为影响制度生成、维系与变迁的关键变量。马雪松:《回应需求与有效供给:基本公共文化服务体系建设的制度分析》,《湖北社会科学》,2013年第10期。一方面,政府回应行为受正式制度的影响。在单一制国家结构下,自上而下的考核压力和自下而上的社会压力是政治回应的可能来源,压力型体制和社会压力双重压力叠加,上级行政主体与基层民众共同要求政府履行回应责任。王清:《从权宜之计到行政吸纳:地方政府回应社会方式的转型》,《中国行政管理》,2015年第6期。另一方面,政府回应行为受非正式制度的影响。即使在正式问责薄弱的情况下,民众问责同样是促使政府回应民众诉求的外部驱动力,公共舆论、利益相关者和非正式的问责制度仍可发挥作用。Lily L. Tsai, “Solidary Groups, Informal Accountability, and Local Public Goods Provision in Rural China”, American Political Science Review, vol.101, no.2(May 2007), pp.355-372.公共舆论问责、道德问责或选票问责等方式汇成民众问责合力,以较强的问责压力驱动政府官员作出有效回应。李华胤:《民众问责驱动基层干部有效回应的机理与类型:基于H村的调查》,《探索》,2021年第5期。

其二,政府回应受到具体情境、主体性因素影响。一方面,政府回应行为与回应的具体情境密切相关。信息的透明化程度越高,意味着政府回应的可能性更大,媒体在民众与政府之间信息不对称的情况下发挥舆论监督作用,让更知情、更积极的选民驱动政府回应。Timothy Besley and Robin Burgess, “The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India”, The Quarterly Journal of Economics, vol.117, no.4(November 2002), pp.1415-1451.民众诉求产生的压力和解决问题的成本均可能推动政府回应社会关切,问题的复杂性、显著性也会增强政府回应性,加快回应速度是地方政府的理性选择。Yongshun Cai and Titi Zhou, “Online Political Participation in China: Local Government and Differentiated Response”, The China Quarterly, vol.238(June 2019), pp.331-352.另一方面,政府回应行为与主体认知相互关联。官员对回应责任的认知是回应行为的主要影响要素,施政理念、组织完善程度和执行能力方面的改革可以提升地方政府回应性。朱亚鹏、何莲:《如何提升政府回应性:地方行政改革的策略和逻辑——基于M市行政服务中心建设过程的历时分析》,《学术研究》,2021年第2期。有效的倾听可以构成政府回应民众意见的内在机制,公职人员必须提供合理程序,让利益各方围绕有争议的问题直接对话并主动进行倾听。Camilla Stivers, Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration, New York: Routledge, 2018, pp.222-234.政府回应行为还受到应对预期完成任务、应对考核与避责、应对竞争与寻求晋升三重逻辑的推动。孙宗锋、姜楠:《政府部门回应策略及其逻辑研究:以J市政务热线满意度考核为例》,《中国行政管理》,2021年第5期。

其三,政府回应受到客观技术性、现实性因素影响。互联网技术的不断应用和发展为政府与民众的直接互动提供多重渠道和广泛平台,网络参与将更多隐而不彰的公共权力放到民众的注视之下,一定程度上实现了“幕后”到“台前”的转变,技术进步在积极促进政治回应方面具有更大作用。陈新:《互联网时代政府回应能力建设研究:基于现代国家治理的视角》,《中国行政管理》,2015年第12期。资源依赖理论指出互联网具有中介功能,互联网上对话渠道越多,组织就越有可能实际回应其利益相关者。Michael L. Kent, Maureen Taylor and William J. White, “The Relationship between Web Site Design and Organizational Responsiveness to Stakeholders”, Public Relations Review, vol.29, no.1(March 2003), pp.63-77.与此同时,信息和通信技术让民众声音发挥双重功能,一是为向上问责制提供信息,二是个体反馈或集体行动加强向下问责制,从而有助于提高决策者和管理人员的回应能力。Tiago Peixoto and Jonathan Fox, “When does ICT-enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness”, Institute of Development Studies, vol.47, no.1(January 2003), pp.23-40.非竞争性选举体制下政府回应民众诉求的动力主要来自四个方面,包括意识形态的世俗化转向、政党执政基础的扩大、地方官员绩效考核体制的变化以及层级制的圈层治理结构。王军洋、胡洁人:《当代中国政府回应性的逻辑:基于历史与现实的分析》,《社会科学》,2017年第12期。通过减少信息不对称,建立“全响应”式的政府回应机制,打造以公众需求为导向的回应模式,可以不断增加回应能力和服务意识。张楠迪扬:《“全响应”政府回应机制:基于北京市12345市民服务热线“接诉即办”的经验分析》,《行政论坛》,2022年第1期。

(二)注意力分配的应用路径

其一,注意力分配有助于解释行为优先顺序。对组织理论与管理行为作出系统研究的赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)较早从注意力视角解释组织行为差异,认为注意力是组织稀缺资源,通过遵循注意力管理的良好原则来限制待处理的决策数量,可以利用多种系统设计处理不同类型的决策。换言之,处理能力必须分配给具体的决策任务,如果总能力不足以完成所有任务,则需要设置优先级以便处理最重要或最关键的任务。Herbert A. Simon, Administrative Behavior, New York: The Free Press, 1997, p.241.致力于考察制度如何塑造人和组织的威廉·奥卡西奥(William Ocasio)从注意力理论角度建立企业行为模型,认为“组织行为是组织引导和分配决策者注意力的结果,决策者做什么取决于他们关注的问题和答案,而问题和答案在于具体情境以及背后的规则、资源与关系”William Ocasio, “Towards an Attention-based View of the Firm”, Strategic Management Journal, vol.18, no.S1(July 1997), pp.187-206.。他将注意力划分为注意力视角、注意力参与、注意力选择三种模式,分别代表自上而下的认知过程、自上而下与自下而上相结合的执行注意力和警惕性以及注意过程的结果。William Ocasio, “Attention to Attention”, Organization Science, vol.22, no.5(September-October 2011), pp.1286-1296.弗兰克·鲍姆加特纳(Frank R. Baumgartner)与布赖恩·琼斯(Bryan D. Jones)以稀缺的注意力为端点,在渐进主义研究基础上提出了政策议程的间断均衡理论,指出政治系统的领导者为实现既定目标而行动,由于无法平均地处理所有问题,他们对各个领域的介入往往是零散和摇摆不定的。弗兰克·鲍姆加特纳、布赖恩·琼斯:《美国政治中的议程与不稳定性》,曹堂哲等译,北京大学出版社2011年版,第235页。琼斯与鲍姆加特纳由此提出了注意力政治(politics of attention)的范畴,认为在注意力不均衡的背景下,注意力本身便表明某种优先顺序,如果研究政治机构思考如何分配对问题的注意力,那么就是在含蓄地研究政治机构如何对各种问题进行优先排序。Bryan D. Jones and Frank R. Baumgartner, The politics of Attention: How Government Prioritizes Problems, Chicago: University of Chicago Press, 2005, p.319.