数字平台驱动下的群众监督与政府回应

作者: 王锐 倪星

作者简介:王锐,兰州大学管理学院青年研究员;倪星(通信作者),中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师。

基金项目:国家社会科学基金青年项目“‘放管服’改革进程中全面实行政府权责清单制度的路径研究”(编号:21CZZ027);深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心2022年重大课题“中国式现代化与深圳先行示范区建设研究”。

摘要:技术赋能的理念推动了数字政府转型,依托数字平台的政民互动逐渐成为政治沟通与对话的主要场域。以系统理论为视角,借助结构主题模型(STM),对A省民生领域监督信息平台20660条投诉举报信息及政府回应内容进行分析,系统研究数字平台对政民互动的驱动作用。研究发现,在技术层面,数字平台依靠高效率的数据采集、信息传输以及数据处理,为群众监督的便捷性和政府回应的有效性提供了变革契机;在管理层面,以平台为枢纽的归口管理,确保了政府回应内容和方式根据不同的投诉类别进行动态调整;在制度层面,全过程监督模式与政民互动深度融合,推动且保障了群众的监督权利。通过对大规模非结构化文本的处理,为理解群众监督与政府回应提供了新的视角。

关键词:群众监督;政府回应;数字平台;结构主题模型

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)02-0124-015

一、研究问题与文献评估

政府回应是现代政治系统的一项基本属性,承载着解决公共问题、维护公共利益和化解社会信任危机的功能。随着技术革命和互联网的快速普及,“技术赋能”和“智慧监督”的理念推动了数字政府转型,基于数字平台的政民互动逐渐成为政治沟通与对话的主要场域。当前,我国在“以党内监督为主导、促进各类监督贯通协调”的大监督格局下,借助信息化手段破解基层监督难题,畅通群众监督渠道并及时回应社会关切,以此来解决群众“急难愁盼”问题。数字平台以相对低成本的方式缓解了信息不对称,使群众监督和政府回应的互动模式呈现出结构性转变。

作为群众监督的一类主要方式,投诉举报往往具有政治和社会的双重功能Gong T., “Whistleblowing: What Does It Mean in China?”, International Journal of Public Administration, vol. 23, no. 11(2000), pp. 1899-1923.,是政府获取信息和问题线索的重要渠道。责任政府的理念要求政府部门对公众和社会需求做出快速有效的回应陈国权、陈杰:《论责任政府的回应性》,《浙江社会科学》,2008年第11期。,并针对这些差异化的诉求采取积极措施。然而,在数字政府建设的宏观背景下,尽管学者们对于网络空间的政民互动进行了大量探索研究,但仍有缺憾之处,突出表现为两个方面:一是,已有研究主要从舆情角度出发探讨政府回应的速度、策略等内容,但是,数字平台的运行与社会舆情的传播有着截然不同的形态,民生领域的政民互动仍未得到足够关注;二是,传统研究方法难以对公众诉求和政府回应内容进行精准测度,随着政府部门历史档案和行政记录数字化的趋势,亟需将跨学科的知识进行整合,对数字平台的政民互动内容进行深度挖掘。

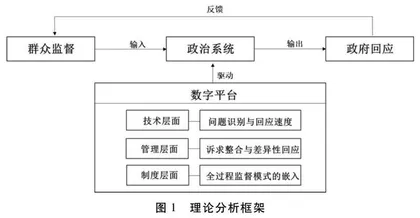

为此,基于系统理论(Systems Theory)对公众诉求“输入”与政府反馈“输出”的理论阐释,本文将数字平台的驱动作用纳入其中,从“技术—管理—制度”三个层面探讨政民互动的特征及其内在机制。当前,自然语言处理技术的发展为大规模文本的挖掘和计算带来了全新契机。基于A省民生领域监督信息平台2019年至2021年20660条投诉举报信息及政府部门回应的文本内容,本文在“文本即数据”(Text-as-Data)的理念下,运用结构主题模型(The Structural Topic Model,STM)探讨民生领域群众监督和政府回应的互动逻辑,并检验不同类别投诉举报下政府部门的差异化回应。

围绕群众监督和政府回应等相关主题,国内外学者进行了大量讨论,形成了一系列研究成果,主要如下:

(一)群众监督的性质与功能

在已有理论研究中,群众监督常被视为一种典型的社会控制机制。与组织内的正式监督不同,群众监督因社会公众的信息优势和亲社会行为Su X. and Ni X., “Citizens on Patrol: Understanding Public Whistleblowing against Government Corruption”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 28, no. 3(2018), pp. 406-422.,常被视为是规范公共部门权力运行的有效手段。世界范围内的诸多国家会鼓励公众积极参与维护社会公正的行动,并从制度上对公众的监督权予以保障。作为一种自下而上的权力监督方式,群众监督内容广泛且形式多样,不仅可以披露政府不当行为的可靠信息Lavena C. F., “Whistle-blowing: Individual and Organizational Determinants of the Decision to Report Wrongdoing in the Federal Government”, The American Review of Public Administration, vol. 46, no. 1(2016), pp. 113-136.,更为重要的是,这种方式会有效促进社会公众的政治参与,唤起人们对政府不正当行为的关注,并加强对政府的问责。

尽管群众监督在实践中被支持鼓励,且常被纳入国家权力监督的整体格局中,但迄今为止,关于群众监督的有效性仍有诸多理论争议。一方面,社会公众作为公共服务对象,不仅掌握着关于公共服务的详细信息,而且有着强烈的动机对公共部门进行监督Serra D., “Combining Top-down and Bottom-up Accountability: Evidence from a Bribery Experiment”, The Journal of Law, Economics, and Organization, vol. 28, no. 3(2012), pp. 569-587.,最终会产生一定的社会效益。另一方面,也有研究质疑群众监督的有效性,认为这种自下而上的监督方式仅仅发挥有限功能,在缺乏权威奖惩机制作为支撑的情况下,地方监督无法发挥作用Banerjee A. and Duflo E., “Addressing Absence”, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, no. 1(2006), pp. 117-132.。通常情况下,投诉举报在组织内并不是一个常见行为,因为当公共部门存在贪腐、不作为等问题时,公众可能有不同的反应,正如研究者发现,组织在出现绩效衰退时,个体存在着退出与呼吁的行为模式,并且由于存在搭便车和受到打击报复的情况,群众也会基于成本收益的考虑减少监督阿尔伯特·赫希曼:《退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》,卢昌崇译,经济科学出版社2001年版,第61-65页。。

以投诉举报为例,社会公众可以向监督机构提交有关公共部门及公职人员存在的违纪违法违规、不正当、不道德行为线索。从心理学角度来看,公众开展监督并决定投诉举报的动机是多元的,包含了利己主义的计算,但也会基于道德义务和责任方面的考虑,是一种亲社会行为。Gong(2000)认为驱动举报的动因主要包括三个方面,即个人特征、群体规范和关系以及社会和制度背景Gong T., “Whistleblowing: What Does It Mean in China?”, International Journal of Public Administration, vol. 23, no. 11(2000), pp. 1899-1923.。Su和Ni(2018)同样也梳理了公众对政府腐败行为的举报,发现举报意愿和实际行动有细微的不同,差异化的制度和环境情境对个体行为和意愿有着不同的效应,公众的举报行为是由一系列复杂且相互竞争的动机所驱动的Su X. and Ni X., “Citizens on Patrol: Understanding Public Whistleblowing against Government Corruption”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 28, no. 3(2018), pp. 406-422.。

(二)政民互动的内在机制

鼓励群众监督极为重要,发现和纠正组织中的不当行为同样重要。作为现代政治系统的基本功能,政府回应是政府部门对群众的利益诉求作出积极反馈,并采取有效措施解决相应问题的过程。在我国,人民立场是中国共产党的根本政治立场,是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。宪法赋予了群众对公权力运行情况展开监督的权利,公共部门则需要通过诸多正式和非正式的渠道,吸纳公众意见,并对公众的诉求予以积极回应。

已有研究通过多元渠道和数据资源分析影响政府与公众互动的多重机制。例如,Malesky和Schuler(2010)以越南国会的质询会议记录为例,对议会中的代表行为进行了实证检验,通过衡量代表是否提及当地问题,来评估国会代表对地方选民的响应Malesky E.J. and Schuler P., “Nodding or Needling: Analyzing Delegate Responsiveness in an Authoritarian Parliament”, American Political Science Review, vol. 104, no. 3(2010), pp. 482-502.。Erikson(2015)运用政策回应(Policy Responsiveness)来衡量民选官员对社会公众的直接反应,认为国家政策对于公共舆论高度敏感Erikson R.S., “Income Inequality and Policy Responsiveness”, Annual Review of Political Science, vol. 18, no. 1(2015), pp. 11-29.。与此同时,诸多研究探讨了中国情景下影响政府回应性的因素韩冬临、吴亚博:《中国互联网舆情热点与地方政府回应——基于〈中国社会舆情年度报告〉(2009—2013)的分析》,《公共行政评论》,2018年第2期。段哲哲:《基层公务员对群众回应性的来源:压力、价值观或观念形态?——基于我国东中部10市基层公务员调研证据》,《公共行政评论》,2019年第6期。王晓梦、刘志林、马璐瑶:《目标责任制能否提高政府回应性?——基于保障性住房政策的分析》,《公共行政评论》,2020年第5期。赵金旭、孟天广:《官员晋升激励会影响政府回应性么?——基于北京市“接诉即办”改革的大数据分析》,《公共行政评论》,2021年第2期。,系统梳理了我国现阶段存在的党委主导型、混合型、政府主导型、吸纳部门主导、业务部门主导、督导部门主导、信访主导七类网络回应制度Meng T., “Responsive Government: The Diversity and Institutional Performance of Online Political Deliberation Systems”, Social Sciences in China, vol. 40, no. 4(2019), pp. 148-172.。但由于现实情境的复杂性和地方政府能力有限性之间的矛盾,政府回应的方式和效果呈现出显著差异,存在网络民意先发、政府被动回应、网民与政府互动不平衡为主要特征的被动回应模式翁士洪:《参与-回应模型:网络参与下政府决策回应的一个分析模型——以公共工程项目为例》,《公共行政评论》,2014年第5期。。

伴随着数字政府治理的兴起,运用新型技术创新政府管理模式也日益受到关注。群众的广泛监督带来了信息的加速流动,政府部门也在主动变革以适应数字化时代的政治传播。进入大数据时代,技术发展改造了政府与公众的互动模式孟天广、李锋:《网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2015年第3期。,网络社会促进了地方政府参与式治理创新张紧跟:《地方政府参与式治理创新研究》,中央编译出版社2020年版,第107页。。与此同时,政府部门推出网络问政、监督举报、地方政府留言板等多类平台,拓宽群众提出诉求的渠道。例如,郑石明等(2021)利用LDA主题模型对领导留言板进行分析,探讨突发公共卫生事件网络公共舆论与政府回应的互动逻辑,发现特定议题热度峰值越高,政府回应速度越快郑石明、兰雨潇、黎枫:《网络公共舆论与政府回应的互动逻辑——基于新冠肺炎疫情期间“领导留言板”的数据分析》,《公共管理学报》,2021年第3期。;文宏和黄之玞(2016)基于170个网络反腐案例,分析影响政府回应及时性的因素文宏、黄之玞:《网络反腐事件中的政府回应及其影响因素——基于170个网络反腐案例的实证分析》,《公共管理学报》,2016年第1期。。