县域医共体改革如何提升突发公共卫生事件应对能力

作者: 郁建兴 陈韶晖

作者简介:郁建兴,哲学博士,浙江工商大学党委书记、浙江大学社会治理研究院院长;陈韶晖(通信作者),浙江大学公共管理学院博士研究生。

基金项目:国家自然科学基金重点项目“提升基层医疗卫生服务能力研究”(编号:71734005);浙江省自然科学基金重大项目“基层医疗卫生机构综合运行机制研究”(编号:D19G030003)。

摘要:在“强基层”战略推动下,县域医共体建设已经成为提升基层医疗卫生服务能力的关键抓手。突如其来的公共卫生危机构成了新的挑战,如何在时间高度紧迫、医疗需求骤增的情境下实现有效应对,成为实务部门和学术界共同关注的焦点问题。本文从整体性治理视角出发,聚焦整体性协同与组织重新整合两项核心元素,以浙江省县域医共体改革为研究对象,考察这一改革对突发公共卫生事件应对能力的影响,并通过案例分析阐释其中的作用机制。研究结果显示,县域医共体改革能够显著提升基层的应对能力,改革的完成情况与防范预警、医疗救治两个应对阶段的表现紧密相关,能力提升通过多元主体协同联动机制与需求驱动的资源统筹机制予以实现。

关键词:县域医共体;整合型医疗;突发公共卫生事件;防范预警;医疗救治

中图分类号:F197.1 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)03-0013-016

一、引言

县域医共体改革是我国始于2009年新医改中“强基层”战略的重要探索,旨在通过整合区域医疗资源,推动医疗机构合作,构建整合型医疗卫生服务体系,逐步提升基层医疗卫生服务能力①。2017年4月,国务院办公厅印发《关于推动医疗联合体建设和发展的指导意见》,明确要在县域组建医疗共同体。2019年5月,国家卫健委发布《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》,进一步描绘了在2020年底全国500个县试点初步建成县域医共体的设计蓝图。各地在政策试验中不断涌现出优秀的改革案例。安徽、山西、浙江等省份高位推动,积累了安徽天长模式、山西运城模式、浙江德清模式等宝贵经验,验证了县域医共体在盘活医疗资源,推动分级诊疗等方面发挥的关键性作用郁建兴、涂怡欣、吴超:《探索整合型医疗卫生服务体系的中国方案——基于安徽、山西与浙江县域医共体的调查》,《治理研究》,2020年第1期。。在顶层设计和地方探索的互动中,我国逐步在基层摸索出以县域医共体改革为核心纽带的整合型医疗卫生服务建设方案。

自2019年12月开始,一场突如其来的公共卫生危机席卷全球,对所有国家的卫生系统进行承压测试。能否在时间高度紧迫、医疗需求骤增的情境下保障医疗服务供给成为焦点议题。经过“新医改”启动以来十余年努力,各级政府不断加大医疗领域的财政投入,医疗卫生服务供给能力已经有了质的提升刘凯、和经纬:《激励机制、资源约束与监管成本——医保经办机构组织能力影响医疗费用增长的实证研究》,《公共行政评论》,2018年第2期。。但我国幅员辽阔,有大约一半的人口居住在县域,广袤的基层地区仍面临基本医疗功能弱化、优质医疗资源匮乏等原生问题。在解除强制性社会隔离与接触者追踪政策后,加速蔓延的疫情给基层医疗机构带来了全新挑战。2022年12月,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组研究制定了《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》,明确要“以县域医共体为载体,提升县级医院重症救治能力,发挥乡镇卫生院和村卫生室健康监测作用,最大可能降低重症率、病亡率”。那么,公共卫生危机究竟给基层医疗卫生服务供给带来了怎样的冲击?县域医共体改革是否具备提升突发公共卫生事件应对能力的政策效应?其作用机制是什么?回答这些问题,对于医卫体制改革的未来走向以及整合型医疗理论的发展,都具有十分重要的意义。

二、文献回顾

(一)县域医共体改革的理论与实践

县域医共体改革是构建整合型医疗卫生服务体系的重要手段,是整合型医疗理念在中国基层的主要实践形态。作为一种组织理念和组织模式,整合型医疗兴起于20世纪末郭凤林、顾昕:《激励结构与整合医疗的制度性条件:兼论中国医联体建设中的政策思维模式》,《广东行政学院学报》,2015年第5期。。在这一时期,不同层级、不同类别的医疗机构服务碎片化的问题不断凸显。以大型医院为中心的运作模式过度强调竞争与收益,损害了医疗服务供给的公平性与连续性,基层医疗机构的医疗功能被削弱Wu C., Tu Y. X., Li Z. X. and Yu J. X.,“An Early Assessment of the County Medical Community Reform in China: A Case Study of Zhejiang Province”, Journal of Chinese Governance, vol.6, no.4 (October 2021), pp. 463-485.。人们开始探讨如何通过组织机制创新将不同医疗机构的人力、技术和服务进行融合,以提升医疗效率Shortell S. M., Gillies R. R., Anderson D.A., et al.. Remaking Health Care in America, San Francisco: Josey-Bass, 1996.。世界卫生组织提出了整合型医疗卫生服务体系的基本框架,并将其作为实现可持续发展目标的重要全球卫生发展战略世界卫生组织:《第六十九届世界卫生大会:以人为本的综合卫生服务框架》,2016。。整合型医疗在实践中愈加得到肯定和认可,其理念日益嵌入到医卫体制改革浪潮之中。

遵循整合型医疗的发展趋势,我国一直在实践探索中不断推动改革进程。总结来看,这些试验可以归纳为协同与整合两条路径。协同路径强调多元主体的深度合作,往往以技术与信息共享为纽带,致力于在原有组织结构下实现医疗服务的共同供给凤启龙:《人类卫生健康共同体:长三角区域医联体发展的价值导向》,《南京社会科学》,2021年第5期。,包括建设远程医疗协作网、组建松散型医联体等赵锐、高晶磊、肖洁等:《我国医疗联合体建设现状与发展思考》,《中国医院管理》,2021年第2期。。该模式能够保持组织合作的自主性,避免组织垄断和虹吸,实现难度也相对较低孙树学、蒋晓庆、李维昊等:《松散型医联体赋能基层医疗服务体系——组织竞合、政策激励与动态能力提升》,《公共管理学报》,2021年第3期。。但这种协同关系相对脆弱,容易因为剧烈的环境变化走向解体。整合路径则是改变组织结构,通过统一法人、机构合并等形式,重塑医疗卫生机构之间的关系郁建兴、涂怡欣、吴超:《探索整合型医疗卫生服务体系的中国方案——基于安徽、山西与浙江县域医共体的调查》,《治理研究》,2020年第1期。。在这个过程中,包括人力资源、财务管理等在内的各类支持性功能也将走向统合王俊、王雪瑶:《中国整合型医疗卫生服务体系研究:政策演变与理论机制》,《公共管理学报》,2021年第3期。,其根本目的是建立一个稳定的、结构化的医疗服务框架,让各医疗机构结成真正的利益共同体顾昕:《财政制度改革与浙江省县域医共体的推进》,《治理研究》,2019年第1期。,通过强有力的资源统筹应对碎片化难题。典型的改革经验包括紧密型城市医联体、县域医共体等叶江峰、姜雪、井淇等:《整合型医疗服务模式的国际比较及其启示》,《管理评论》,2019年第6期。。当然,这两条路径并非泾渭分明,而是逐步深化与嵌套的关系。以广泛的协同合作优化医疗资源布局,以必要的组织整合破除共同行动的制度阻碍,从而形塑整体性的医疗服务供给模式。

(二)基层医疗卫生服务能力的一体两面

在“强基层”的背景下,县域医共体改革的最终目标是要改变医疗机构分立的局面,提升基层医疗卫生服务能力。早期研究多将能力刻画为静态的医疗资源配置或最终的服务绩效,难以反映基层医疗卫生服务能力的整体结构与动态过程。为兼容解释预期的服务提供能力与最终绩效产出的结果,有学者认为完整的基层医疗卫生服务能力应是一种供给与需求相适配的“胜任力”,涵盖结构、过程和结果三个维度何子英、郁建兴:《全民健康覆盖与基层医疗卫生服务能力提升——一个新的理论分析框架》,《探索与争鸣》,2017年第2期。。基于该框架,我们将基层医疗卫生服务能力刻画为服务提供、需求吸引、组织成长和绩效产出等四项,并实证检验了县域医共体改革在能力提升上的实效Wu C., Tu Y. X., Li Z. X. and Yu J. X.,“An Early Assessment of the County Medical Community Reform in China: A Case Study of Zhejiang Province”, Journal of Chinese Governance, vol.6, no.4 (October 2021), pp. 463-485.。

上述研究推进了基层医疗卫生服务能力的规范性认识,但考察视角仍停留在常规环境,尚未关注到面对重大公共卫生危机时的能力表现。与常态下的医疗服务供给不同,公共卫生危机中的医疗需求往往无法提前预知且变化缺乏规律,医疗资源供给与实时需求难以匹配张海波:《中国第四代应急管理体系:逻辑与框架》,《中国行政管理》,2022年第4期。。时间高度紧迫的状况,对医疗机构的协同行动与资源统筹提出了更高的要求。这也是诸多被认为做好了充分医疗准备的机构,在应对公共卫生危机时仍表现不佳的原因Bali A. S., He A. J. and Ramesh M., “Health Policy and COVID-19: Path Dependency and Trajectory”, Policy and Society, vol.41, no.1 (January 2022) , pp. 83-95.。以此观之,突发公共卫生事件应对能力的重要性并不亚于常态下的医疗卫生服务能力,它应是基层医疗卫生服务能力的重要组成部分。

与此同时,围绕突发公共卫生事件应对的讨论多聚焦于政府的应对能力。实际上,医疗卫生机构才是最接近突发公共卫生事件的组织,其重要性不应被忽视。而且,医疗卫生系统建立在利益迥然不同的行为主体之间,是链接多方主体共同应对的枢纽Altenstetter C. and Busse R., “Health Care Reform in Germany: Patchwork Change within Established Governance Structures”, Journal of Health Politics, Policy and Law, vol.30, no.1 (February 2005), pp. 121-142.。在疫情应对过程中,医疗服务碎片化的问题再次凸显,中心医院严重的医疗挤兑佐证了整合型医疗系统的重要性Auener S., Kroon D., Wackers E., et al., “COVID-19: A Window of Opportunity for Positive Healthcare Reforms”, International Journal of Health Policy and Management,vol.9, no.10 (October 2020), pp. 419–422.。因此,关注危机状态下的基层医疗卫生服务能力,探究县域医共体改革对突发公共卫生事件应对能力的影响正当其时。

三、分析框架与理论假说

县域医共体服务于建立一体化医疗的目标,它的构建与运行绝不是单一组织的问题,需要运用更加系统化与整体性的视角来观察。实际上,碎片化难题普遍存在于科层体制主导的所有公共部门。对此,整体性治理理论所倡导的整体性协同与组织重新整合,与县域医共体改革的实践逻辑高度契合。其中,“整体性协同”希望破除部门间的壁垒,推动信息交流与共享,以便重塑政府流程,基于广泛的协同合作建立起共同行动;“组织重新整合”的核心则是明确组织的权责与治理方式,合并职责相近的功能与机构,以组织关系的调整消除不同主体治理目标的差异,以保障强有力的统筹协调水平Perri 6. Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda, New York: Palgrave, 2002.。

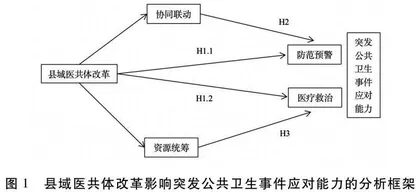

本文运用整体性治理理论来考察县域医共体改革对突发公共卫生事件应对能力的影响,将整体性协同与组织重新整合所催生的协同联动机制与资源统筹机制纳入能力提升的解释框架,提出全文的核心研究假设(参见图1)。

(一)县域医共体改革与突发公共卫生事件应对能力

突发公共事件最显著的特征是事态发展的不确定性与应对时间的紧迫性薛澜、钟开斌:《突发公共事件分类、分级与分期:应急体制的管理基础》,《中国行政管理》, 2005年第2期。,组织环境骤然改变,常规的治理手段难以匹配治理目标。在此情势下,受到普遍认可的应对策略有两类:一是以集权的方式迅速改变各主体的分立状态,统筹整合碎片化的治理资源Bali A. S., He A. J. and Ramesh M., “Health Policy and COVID-19: Path Dependency and Trajectory”, Policy and Society, vol.41, no.1 (January 2022) , pp. 83-95.;二是打破原有的机制与流程,依托相关主体的敏捷反应,在广泛的协同行动中灵活调整应对策略Ansell C., Sorensen E. and Torfing J., “The COVID-19 Pandemic as A Game Changer for Public Administration and Leadership? The Need for Robust Governance Responses to Turbulent Problems”, Public Management Review,vol.23, no.7 (July 2021), pp. 949-960.。县域医共体改革在推动治理集中化过程中又充分保持了组织自主性,改革理念与应对突发公共事件的既有经验吻合,可能是基层医疗卫生机构提升公共卫生危机应对能力的有效路径。据此,本文提出以下假设: