民众自由观的概念建构及其测量

作者: 陈文君 肖唐镖

作者简介:陈文君,南京大学政府管理学院博士研究生,南京大学公共事务与地方治理研究中心副研究员;肖唐镖(通信作者),南京大学政府管理学院教授、博士生导师,南京大学公共事务与地方治理研究中心主任。

基金项目:国家社会科学基金重点项目“我国公民政治价值观的实证研究”(编号:16AZZ003);国家社会科学基金重大项目研究专项“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”(编号:18VZL002)。

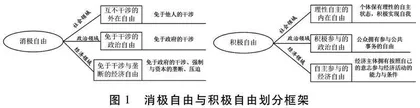

摘要:社会主义自由观的理论研究与实践培育,不应仅停留于应然层面的探讨,还应讨论民众自由观的实然状况。但自由观实证研究一直未能得到国内学者应有的关注,尤其缺乏必要的概念界定与测量。基于词源追溯与概念比较,自由观乃是特定时代背景下,公众对于成员与成员、成员与权威机构、成员与资本以及权威机构的关系中保存个体独立性与自主性的信念与偏好。其基本维度可划分为民众对于社会领域、政治领域、经济领域中消极自由与积极自由的认知,以及原则性支持、比较性支持与情境性支持。据此,再通过系统抽样数据的项目分析、信度分析、探索性因子分析和验证性因子分析,开发出适合中国情境、可与国际学界接轨的自由观量表。

关键词:自由;自由观;机器学习;概念建构;量表开发

中图分类号:D034.5 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)03-0051-022

自由作为推动人类政治文明发展的重要价值,历来是政治学研究的中心议题。在当代西方学界,最先发展的自由主义受到热烈追捧,并迅速向全世界传播。但先存的并不意味着就是普遍的,不同时空下的威胁对象与压迫内容往往不同,导致自由被赋予的内涵以及公众关注的侧重点自然有所差异。①近些年来,自由在我国受到党和国家的高度重视,社会主义自由观的特征探讨成为了国内学界炙手可热的话题。②值得注意的是,社会主义自由观的特征与培育问题不应仅停留于应然层面的探讨,现实世界普通大众自由观的实然状况具有重要的比对价值,其隐含的治理意涵,亦可为国家大政方针的制定奠定民意基础。

在政治科学研究领域,可操作性概念的建构及其量表开发是至为关键的基础性工程。概念建构及其量表开发应当兼具理论基础与经验基础,既要立足于扎实而逻辑自洽的规范理论,又要合于经验世界的基本事实。以民众自由观的概念建构与操作化为例,首先,应当系统性检视政治哲学对于自由与自由观的相关研究,归纳出这一概念的共识性理论维度。其次,系统梳理国际国内学界对于自由观的实证研究成果,比较分析其概念建构与量表开发、应用的优缺点。由此,结合前述理论分析,建构初步的自由观概念框架与分析维度。再次,开展无理论预设的网络数据机器学习与民众深度访谈,从经验层面抽象出民众对自由的认知与取向,建构分析性框架与维度,并验证与完善理论取向的建构结果,形成兼具理论基础与经验基础的自由观概念框架。最后,以这些工作为基础,设计初步量表,并以抽样数据进行科学分析,检验和优化自由观概念的基本框架与量表工具,建构科学的自由观量表与指标体系。肖唐镖:《政治价值观的实证研究:回顾与展望》,《贵州省党校学报》,2018年第4期。然而,国内学界对于自由观的讨论,主要发生于规范理论与思想史层面,相关的实证研究一直未能得到应有的关注,至今仍缺乏相应的本土化、可操作的概念建构与系统性的测量。在国际学界,自由观的实证研究虽成果丰硕,但其概念框架与测量工具并不足以简单、直接地为我们所用。陈文君、肖唐镖:《自由价值观实证研究的回顾与反思》,《比较政治学研究》,2022年第1期。鉴此,我们拟开展这一系统性的概念建构与量表开发工作。

首先,简要回顾国内外“自由观”既有的概念界定与测量;其次,在政治文化视角下,通过词源追溯与概念比较,厘定“自由观”概念,并在剖析概念内部结构基础上初步划分民众自由观的维度;再次,借助网络文本数据的机器学习与深度访谈数据之分析,验证与完善民众自由观的测量维度;最后,采用抽样面访数据,对含有自由价值认知与自由价值支持的量表进行信效度检验,提炼兼具系统性、本土性,并能与国际学界接轨的自由观量表。

一、“自由观”既有概念界定与测量

纵观国内自由观的意涵研究,可大致划分为两种:一种为不同时空的自由观意涵,譬如希腊自由观、现代自由观、传统中国自由观、社会主义自由观、中国文化语境中的自由观等;张新刚:《希腊“自由”观念的历史考察》,《史林》,2012年第3期;任艳:《个体与秩序——新世纪中国电影个体意识建构的反思》,《文艺争鸣》,2018年第1期;何卓恩:《世变、国变与“主义”采择:严复对西来三大政治思潮的态度》,《暨南学报》(哲学社会科学版),2014年第11期;倪素香、梅荣政:《论社会主义自由价值观的内涵》,《思想理论教育导刊》,2015年第6期;郭凤志、高苑:《中国文化语境下自由价值观话语发展的历史逻辑》,《湖北社会科学》,2015年第12期。另一种是知识精英的自由观意涵,主要为西方政治思想家自由观的意涵解读,如马克思、黑格尔、康德、哈耶克等。高广旭:《马克思自由观的双重向度及其现代性意义》,《理论探讨》,2018年第4期;曹孟勤:《人自由亦让自然有自由——论黑格尔自由观的生态意蕴》,《道德与文明》,2015年第6期;贾健:《为批判立法的法益概念辩护》,《法制与社会发展》,2021年第5期;王力:《哈耶克自由观的逻辑谱系》,《社会科学研究》,2007年第1期。此外,中国政治人物的自由观也受到关注,诸如梁启超、孙中山、毛泽东等。高力克:《梁启超的自由观:在国族与个人之间》,《浙江社会科学》,2017年第6期;苑书义:《孙中山自由观论析》,《广东社会科学》,2005年第1期;叶斌:《自由主义之外:毛泽东自由观述论》,《史林》,2012年第4期。但是,这些研究仅是针对某一时空或名人的自由观探讨,对于什么是“自由观”这一基础性问题缺乏必要的说明。也就是说,“自由观”的研究成果虽浩如烟海,但并无“自由观”本身的概念界定。这也直接导致自由观测量的严重不足,相关测量依然散落在民主观、人权观、政治意识(公民意识)以及社会心态的实证研究中。由于主旨兴趣的不同,这些研究并不是针对自由价值观的系统性测量与分析,只是将之作为其他政治观念的重要组成部分。

在国际学界,自由观的实证研究同样缺乏清晰的概念界定,多数研究跳过概念而径直描述。其背后隐射的是,在自由主义的影响下,国际学界对消极性意涵的自由价值偏好。就自由观的测量维度而言,古斯塔夫森首次根据伯林的两种自由将自由观划分为消极自由(Negative Freedom)与积极自由(Positive Freedom)两大维度,认为消极自由包括不墨守成规(Non-conformism)、不服从(Insubordination)、独立(Independence),积极自由包含自主性(Autonomy)、本真性(Authenticity)以及自我实现(Self-realization)。Gina Gustavsson, “Freedom In Mass Values: Egocentric, Humanistic, or Both? Using Isaiah Berlin to Understand a Contemporary Debate”, European Political Science Review, vol.4, no.2(July 2012), pp.241-262.尔后,布雷斯卡亚等人同样从自由的消极层面与积极层面出发,将宗教自由解释为国家不干涉宗教的消极义务以及国家对宗教提供相应条件的积极义务。Olga Breskaya and Pl Ketil Botvar, “Views on Religious Freedom among Young People in Belarus and Norway: Similarities and Contrasts”, Religions, vol.10, no.6(May 2019), pp.1-17.国际学界将积极自由与消极自由之分置于自由观实证研究,这种做法对我们框定自由观的维度具有重要参考价值,但仍未能系统描述自由观从规范层面到经验层面的跨越过程。此外,如仅从消极与积极的自由属性来观测现实,是否能准确把握中国民众自由观的特征,尚待中国情境的检验与修正。

总之,作为人类生活至关重要的政治价值观,“自由观”的概念建构与系统测量付之阙如,进而导致自由观的实证研究难有进展。系统测量民众自由观的基本前提是建构一个具有现实意义和结构性的自由观的概念框架,这一概念框架既要符合自由的基本理论意涵,又要能够真实反映社会大众的自由价值倾向。为此,本文将一方面从理论分析出发,获得自由观的内涵结构,并在此基础上,初步拟定自由观的测量维度;另一方面从现实世界出发,佐证由理论分析而来的自由观内涵结构,并补充、修正与完善中国民众自由观的测量维度。

二、民众自由观的概念建构与维度初定

根据形式逻辑学“属加种差”陈爱华主编:《逻辑学引论》,东南大学出版社2013年版,第22页。的概念界定方法,我们需要先确定自由观的属概念,然后把握其本质属性。民众自由观反映的是自由价值从规范到经验的扩展,直指现实世界的政治文化。政治文化是指某一民族在一定时期内盛行的一整套政治态度、信仰和感情加布里埃尔·A·阿尔蒙德、小G·宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第29页。,其本质是对公众政治取向的关注,属于价值观肖唐镖、刘元贺:《民众政府观的概念建构及其测量》,《治理研究》,2021年第5期。。据此,本文认为自由观从属于政治价值观,是公众政治行为的信念基础,主要包含公众对自由价值的认知(belief of freedom value)与自由价值的支持(support for freedom value)。

确定属概念后,最为关键的是对自由观本质属性的判定,大致需要从以下两个方面着手:一是从自由观的本体论角度出发,确定自由观的内涵结构,而本体论的探讨离不开词源学的追本溯源,以及概念的发展与演变;二是将自由观与相近价值观进行比较,辨析自由观的概念外延,诸如,民主观、权利观等。

(一)原义:“自由”的古典意涵

1.中国传统的“自由”意涵

“自”“由”二字,中国古已有之。但作为一个联合词,“自由”最早出现于东汉儒家文献,于公元2世纪末3世纪初被上层士大夫熟知,并被下层文人所掌握,胡其柱:《“自由”演化史: 一个中国概念的近代重生》,中国社会科学出版社2019年版,第36-39页。表示遵从自我或自我做主,既无褒义也无贬义。作为与“由”字古相通假的“繇”字,在与“自”字相结合后的初义亦无褒义或贬义。金观涛、刘青峰:《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》,法律出版社2019年版,第612-613页。

但在随后的发展中,自由一词在中国传统语境中的指向多变。汉唐年间,由于自由的指称对象不同,自由的意涵大相径庭。当自由的主体是皇帝时,意为不受他人压制的自为状态。“今权宦群居,同恶如市,主上不自由,诏命出左右。”《三国志》卷十《魏书·贾诩传》,中华书局1959年版,第326页。其中,“自由”表示皇帝对不受牵绊的正当追求。而当描述大臣或反叛之人时,则是任意放纵之意,具有明显的批判之味。“到光熹元年,董卓自外入,因闲乘衅,废帝杀后,百官总己,号令自由,杀戮决前,威重于主。”《后汉书》志第十七《五行五》引应劭语,中华书局1965年版,第3347页。这里的自由主体是反叛之人,自由的意涵为“任意妄为”。

此外,中国古代还产生了精神自由观。例如,道家的庄子,他主张回归自然世界的自由,向往“独与天地精神往来”(《庄子·天下》)。这是一种超越现实既定境遇的精神感受,并不涉及对现实状况的诉求与改变。刘笑敢:《两种逍遥与两种自由》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2007年第6期。后来,佛教与道教也运用“自由”一词,来表达个人内在精神的通达无碍。虽然不同时期、派别的自由意涵有所差别,但就其本质来说,都是唯心主义的自由观,表现出对世俗自由价值的逃避。这种个人内在的解脱与以国家为重的儒家思想具有较强的冲突性,因而作为官方话语体系的儒家始终对“自由”采取拒斥态度。在儒家文化语境中,“自由”常常与欲望联系在一起,并被赋予负面基调。