关系-动机:农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍形成机理研究

作者: 姜晓萍 康传彬

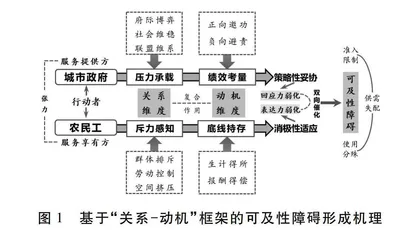

摘要:公共服务的可及性问题不仅会影响民众的公平感、获得感,更是衡量共同富裕的关键尺度。我国在快速推进城市化的进程中,农民工享有基本公共服务面临着准入条件的不当限制、服务使用的隐性分殊、供需关系的双向失配等可及性障碍,其形成机理可用基于嵌入性理论的“关系-动机”框架进行分析,主要体现为:城市政府在压力承载和绩效考量的复合作用下采取策略性妥协,致使供给端的回应力弱化;农民工在斥力感知和底线持存的复合作用下采取消极性适应,致使需求端的表达力弱化;供给端约束与需求端约束双向催化,共同形塑了农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍。这迫切需要从增强供给端回应力和需求端表达力入手,深化物质资源流和问题信息流的互通互促,以突破农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍,保障农民工公平享有城市基本公共服务,共享现代化成果。

关键词:农民工;基本公共服务;可及性;形成机理

中图分类号:D035 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)04-0061-014

一、问题的提出

党的二十大指出“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,把“健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,增强均衡性和可及性,扎实推进共同富裕”作为增进民生福祉、提高人民生活品质的重要任务。习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》,《人民日报》,2022年10月26日第1版。这一方面揭示了共同富裕是中国式现代化的重要内容,同时也表明公共服务的可及性问题,不仅会影响民众的公平感、获得感,更是衡量共同富裕的关键尺度。我国在推进现代化的过程中,农民工群体为快速城市化作出了重要贡献。基于此,国家历次基本公共服务规划均从顶层设计的高度,对该群体公平享有城市基本公共服务作出了明确要求。

从“十二五”时期“建立农民工等流动人口基本公共服务制度”,到“十三五”时期“促进基本公共服务城镇常住人口全覆盖”,国务院:《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》,2017年3月1日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/01/content_5172013.htm。“十四五”时期以此为基准,更加注重健全以身份号码为标识、与居住年限相挂钩的非户籍人口基本公共服务提供机制,国务院:《关于印发<“十四五”公共服务规划>的通知》,2022年1月10日,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/10/content_5667482.htm。强化了农民工公平享有城市基本公共服务的政策保障。然而,与政策要求相对照,农民工在享有城市基本公共服务的“最后一公里”仍面临着不同程度的可及性障碍,未能达成与城市市民同等同质的应然目标。该问题的凸显导致农民工无法共享现代化成果,阻碍着共同富裕的实现。因此,农民工群体的基本公共服务可及性已经成为影响均等化成色和共同富裕程度的现实难点。

基本公共服务可及性,是用于描述供给端和需求端过程化、精准化、高效化衔接的概念。最早提出可及性概念的西方学者Anderson从公共卫生的视角给出界定,认为可及性是“全体公民平等获取和使用公共卫生服务的权利”。Anderson R.M., Families' Use Of Health Services: A Behavioral Model Of Predisposing, Enabling, And Need Components. Chicago: Center for Health Administration Studies, University of Chicago Press,1968,pp.123-125.正是由于可及性所蕴含的公共性、公平性、普惠性与基本公共服务的本质内涵相契合,后续学者将可及性推广到整个基本公共服务场域,作为衡量基本公共服务公平普惠达成度的重要标准。近年来,我国学界关于城乡基本公共服务可及性的研究成果逐渐增多,相关研究主要从系统能准入、服务能使用、关系能适配等方面讨论基本公共服务可及性的内涵。在系统准入上,丁元竹认为公民个体不应作出城乡区分和附加特殊门槛,均享有接近基本公共服务的机会。丁元竹:《理解均等化》,《读书》,2009年第11期。在服务使用上,郭小聪参考了Anderson的可及性界定,将内涵解读为公众对基本公共服务的实际使用程度。代凯、郭小聪:《基本公共服务可及性:概念界定、研究进展与未来展望》,《中国延安干部学院学报》,2020年第4期。在关系适配上,苏曦凌参考了Penchansky“适配程度”的观点,Penchansky R. and Thomas J.W., “The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction”, Medical Care, vol.19,no.2(Feb.1981),pp.127-140.将内涵解读为供给和需求在政治社会空间中的适配型关系苏曦凌:《公共服务的空间叙事:可及性、可及化与可及度》,《社会科学》,2022年第9期。。

虽然上述研究为我们探讨城乡基本公共服务的均等化、可及性提供了有益的借鉴,但聚焦农民工这一特定群体,针对城市化进程中农民工何以达成基本公共服务可及性的专题研究还比较薄弱。目前这部分研究主要是以农民工基本医疗服务可及性为主,或是以基本医疗服务可及性为自变量,检验其对于农民工主观生活质量邓睿:《卫生服务可及性如何影响农民工主观生活质量?——基于流动人口健康重点领域专题调查的证据》,《中国农村观察》,2022年第2期。和市民化意愿喻开志、屈毅、徐志向:《健康权益可及性对农民工市民化意愿的影响——基于马克思市民社会理论的分析视角》,《财经科学》,2020年第8期。的影响;或是以基本医疗服务可及性为因变量,分析其生成的过程代佳欣:《农民工基本医疗卫生服务可及性何以形成:基于“嵌入型”框架的分析》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2020年第10期。和耗损的原因代佳欣:《农民工基本医疗卫生服务可及性缘何耗损:基于“供需互嵌”分析框架的混合研究》,《农村经济》,2022年第9期。。

也有一些学者开始关注农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍问题,从制度约束、决策偏好、主体失能、环境排斥等角度分析导致可及性障碍的关键因素。李海海、杨菊华等学者从制度约束的角度开展分析,认为二元户籍制度使公民身份具有先赋性,李海海:《级差地租分配、公共服务供给与人口城镇化研究》,《马克思主义研究》,2015年第1期。该制度长期作为资源配置标尺,导致对外地农民工的群体隔离。杨菊华:《新型城镇化背景下户籍制度的“双二属性”与流动人口的社会融合》,《中国人民大学学报》,2017年第4期。姜晓萍、钱雪亚等学者从决策偏好的角度开展分析,认为地方政府持有服务供给的城市偏向,姜晓萍、肖育才:《基本公共服务供给对城乡收入差距的影响机理与测度》,《中国行政管理》,2017年第8期。其开放基本公共服务的意愿直接决定农民工的实际享有水平钱雪亚、胡琼、宋文娟:《农民工享有的城市基本公共服务水平研究》,《调研世界》,2021年第5期。。江刘伍、高韧等学者从主体失能的角度开展分析,认为农民工因缺乏城市认同易形成心理沟壑,江刘伍、沈梅:《当代中国农民工公共文化服务现状及路径探究》,《艺术百家》,2015年第2期。不具备足够的利益沟通和资源获取能力,高韧:《可行能力匮乏与新生代农民工价值观管理》,《科学社会主义》,2011年第1期。无力改变享有基本公共服务的现状。徐增阳、王浦劬等学者从环境排斥的角度开展分析,认为市民歧视迫使农民工形成封闭的生活圈和社交圈,徐增阳、古琴:《农民工市民化:政府责任与公共服务创新》,《华南师范大学学报》(社会科学版),2010年第1期。而资本介入的购买服务弱化公共价值的传递,抑制农民工等弱势者公共服务需求的表达刘舒杨、王浦劬:《政府购买公共服务中的风险与防范》,《四川大学学报》(哲学社会科学版),2016年第5期。。

上述讨论虽梳理出农民工享有城市基本公共服务可及性障碍的关键致因,但还需要从事实逻辑的视角分析农民工享有城市基本公共服务可及性障碍的具体表征,回答究竟“是何”的问题,更需要从内在逻辑的视角分析农民工享有城市基本公共服务可及性障碍的形成机理,回答究竟“为何”的问题。有鉴于此,我们率先诊断农民工享有城市基本公共服务可及性障碍的具体表征,以此为事实依据,重点剖析可及性障碍的形成机理,简要探讨可及性障碍的突破途径,以促进农民工公平参与现代化过程,共享现代化成果,实现共同富裕。

二、基于嵌入性理论的“关系-动机”分析框架

既有研究的启发性和局限性为我们找寻合适的理论来构建分析框架提供了参考。在启发性上,既有研究对于可及性障碍关键致因的多角度分析,蕴含着共通的结构性要素“关系网络”。一方面,制度约束、决策偏好、主体失能、环境排斥的出现,以农民工在关系网络中的相对弱势为现实背景。另一方面,若使多个角度的负面影响传导到农民工,也需要关系网络作载体依托。可见,已有分析角度暗含着关系网络的背景功能和载体功能,表明了其对于可及性障碍形成的重要性。在局限性上,需要注意的是,有限理性的行动者并非受到关系网络的完全支配,其内在动机也应作为同等关键的考量维度。但既有研究仅在决策偏好、主体失能上涉及到动机要素,总体关注较为不足。因此,立足于既有研究的启发性和局限性,我们所找寻的理论既要充分重视关系网络,又要适度兼顾内在动机。

而嵌入性理论在聚焦关系网络的同时,也并未忽视内在动机对行动的作用,有效满足了从既有研究中归纳的上述要求。该理论最早由Polanyi提出,其认为人类经济行动嵌入社会关系之中。Polanyi K., The Great Transformation. Boston:Beacon Press,1944,pp.60-65.Granovetter延续了Polanyi对社会关系的关注,着力批判低度社会化所蕴含的动机支配论和过度社会化所蕴含的关系支配论,以此重构分析行动逻辑的主流观点:行动者既不会完全独立于关系网络之外,也不会完全屈从于关系网络给定的角色。马克·格兰诺维特:《镶嵌:社会网与经济行动》,罗家德等译,社会科学文献出版社2015年版,第7页。这表明,Granovetter所理解的行动逻辑在于关系和动机的复合影响,而非其中任何一方的完全支配。他据此对嵌入性理论作出全新的阐释:人类对目的性行动的尝试,总是嵌入在具体的、正在运转的社会关系系统中。Granovetter, Mark, “Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, vol.91,no.3(Nov.1985),pp.481-510.该阐释兼顾了内在目的性和外在社会关系,凸显出动机和关系相平衡的思路,呈现出对行动逻辑的完整认知。从理论发展脉络上看,Polanyi的贡献仅是提出嵌入性的概念,而Granovetter真正使理论成型并引起重视。国内较早探讨嵌入性理论的刘世定教授将其视为理解人类行动的重要视角,明确嵌入的具体内容就是关系网络。刘世定:《嵌入性与关系合同》,《社会学研究》,1999年第4期。综上所述,我们得出对该理论的基本认识:其将行动逻辑的分析视为核心议题,强调关系维度和动机维度发挥复合影响。

在构建分析框架之前,必须进一步明确嵌入性理论对于解释可及性障碍形成机理的适用性。农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍并非天然存在,而是由行动所致的结果。那么,是怎样的行动如何导致了这样的结果呢?这就涉及到城市政府和农民工两大行动者的行动逻辑问题。而嵌入性理论对行动逻辑具有独特解释力,其不仅能够分析行动如何产生,也能够分析行动带来的影响。可见,嵌入性理论的核心议题“行动逻辑”,恰好是理解可及性障碍形成机理的关键枢纽。由此观之,用嵌入性理论分析农民工享有城市基本公共服务可及性障碍的形成机理,具有较强的解释力。基于此,我们在借鉴该理论对行动逻辑解读思路的基础上,构建“关系-动机”的整合式分析框架,以阐释农民工享有城市基本公共服务的可及性障碍如何形成(见图1)。