非正常迁移儿童救助保护服务的政策演进与实践逻辑

作者: 封铁英 齐心竹 黑晓燕

摘要:完善非正常迁移儿童救助保护服务是促进儿童福利事业全面深化、织牢织密“一老一小”民生保障网的重要现实任务。基于政策过程阶段论构建理论分析框架,借助NVivo 12软件,运用内容分析法对82项中央层面政策文件进行词频分析,采用扎根理论法对42个宝贝回家寻子网案例进行三级编码,总结政策演变规律及价值取向,分析实践情境脉络及内在逻辑。研究发现,非正常迁移儿童救助保护服务的政策取向与实践逻辑具有一致性,政策在嵌入式萌芽、专门化发展与稳步式推进的三阶段演进中,表现出“全周期关注、多主体参与”的价值取向,实践在其引导下形成了“预防、救助、再社会化全阶段覆盖,立法部门、公安机关、家庭社会等多主体合作联动”的行动逻辑。政府可通过加强顶层设计与落地实践协同、整合多主体资源、重视预防与再社会化环节等途径提高非正常迁移儿童救助保护服务水平与效率。

关键词:儿童救助保护服务;非正常迁移儿童;政策演进;实践逻辑;扎根理论

中图分类号:C913.6;D669.6 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)04-0075-018

一、引言

儿童非正常迁移是指儿童作为物化对象,被动脱离原生家庭迁移的现象,包含拐卖犯罪与民间抱养等主要形式,①

极易产生侵害儿童人格尊严与人身权利、冲击社会伦理秩序、危害社会和谐等诸多负面影响,受到社会各界广泛关注。近年来,我国儿童福利保障工作逐渐成为各级政府的重要议题,中央出台的一系列政策文件强调政府主导、家庭尽责、社会参与、分类保障的基本原则,要求逐步提高儿童福利治理能力。因此,构建非正常迁移儿童救助保护服务创新机制、提高服务效率,不仅是新时代国家民生事业可持续发展的战略取向,更是关系到儿童切身利益、千家万户安居乐业、全面建成社会主义现代化强国的重要现实任务。

然而由于基层政府职能部门分割、救助补缺取向等因素影响,非正常迁移儿童救助保护服务存在指导不到位、多头治理、重物资而轻服务等问题,深刻反映出服务发展思路不够清晰、有益经验未形成推广效应。那么,非正常迁移儿童救助保护服务可持续发展的战略方向是什么?其在实践中形成了哪些立体式经验?政策与实践具有怎样的关系?以上问题的回答亟需在梳理相关政策演进历程及目标取向的基础上,挖掘服务实践特征、厘清其内在逻辑。因此,本文基于政策过程阶段论构建理论分析框架,以中央政策文本与宝贝回家寻子网案例为对象展开质性研究,通过剖析政策演进特征明晰发展导向,通过探索实践逻辑揭示成功的规律性要素,据此提出可操作的政策建议,以期提升非正常迁移儿童救助保护服务能力与水平、促进儿童福利制度建设、真正实现“幼有所育”政策目标。

二、文献综述与分析框架

(一)文献综述

1.非正常迁移儿童救助保护服务的概念内涵

非正常迁移儿童救助保护服务一词在学界尚无统一和明确的界定,但儿童非正常迁移和儿童救助保护服务相关概念有助于理解其核心内涵。儿童非正常迁移以拐卖犯罪和民间抱养为主要形式,指视儿童为物化对象,忽视或违背其本人的迁移意愿,在地理位置和生存空间上,将其进行被动转移的事件,本质上是对儿童生存及发展自由权益的剥夺。儿童救助保护服务作为社会救助和儿童福利的交叠环节,指以尊重儿童独立人格为前提,以儿童利益最大化为原则,面向特殊困境儿童的福利服务,旨在保障其生活、健康医疗、受教育等基本权益。在多元共治导向下,此类服务向专业化、制度化和体系化的方向发展。综上,本文将非正常迁移儿童救助保护服务界定为,以被迫迁移的儿童为对象,为保障其基本生活、医疗健康、受教育等生存发展正当权益,由政府部门和多元社会主体协同提供的系列社会支持及服务举措,旨在预防儿童非正常迁移事件发生,对正在遭遇非正常迁移的儿童实施全面救助,帮助其发展能力、回归正常生活。

2.非正常迁移儿童救助保护服务研究现状

非正常迁移儿童救助保护服务的起源可追溯到19世纪初西方国家宗教、慈善等民间组织对弱势儿童的救助与照顾。满小欧、李月娥:《美国儿童福利政策变革与儿童保护制度——从“自由放任”到“回归家庭”》,《国家行政学院学报》,2014年第2期。20世纪中期,英国《儿童法案》、美国《特别未成年儿童援助法案》相继出台,推动了正式的现代儿童福利体系与困境儿童社会救助制度的建立与完善。已有研究表明,被贩卖等失去原生家庭支持的儿童更易遭受深一层的生存危机,

这种情况下针对被拐儿童、非法收养儿童等非正常迁移儿童群体的专项式救助保护服务快速发展起来。

已有研究涉及地理学、法学、社会学等领域,多将拐卖和抱养分开研究。地理学研究探讨了非正常迁移现象的时空特征及影响机制,据此提出治理的重点区域与关键举措。李光一等基于1977-2017年中国各省拐卖儿童样本数据发现,西南地区是拐卖儿童犯罪高发区,城乡收入差距和流动人口与拐卖儿童显著正相关,教育水平呈负相关,因此可以加大教育和就业等领域的政策支持力度;Ma等利用空间分析与社会网络分析法,考察中国民间抱养的时空迁移网络,发现川渝地区是抱养高发区,且饥荒、信息传递等与抱养发生有关,以此提出被抱养儿童保护的参考。

法学研究聚焦行为的定罪量刑及法律保护,杨清讨论了抱养过程的合法性问题;黄晓亮从法益追问、政策调整、要件协调和刑罚调整四方面,提出拐卖儿童犯罪治理策略。与此同时,大多数国家也积极采取立法保障的形式整治拐卖儿童犯罪,如意大利法院宣布通过刑事判决制裁不法分子,

美国被拐儿童可在刑事程序结束后通过民事诉讼获得赔偿,我国中央政法委、最高院等法律部门亦充分给予被拐儿童法律援助。社会学研究发现社会组织、社区、媒体等主体也是儿童非正常迁移治理的主要力量。Kinuthia等采用收敛平行混合法分析肯尼亚玛萨瑞选区数据,证明人道主义组织通过宣传在打击贩卖儿童方面发挥了作用;

增设刑事司法专业人员、儿童保护调查员和社会服务提供者等措施也有助于非法收养儿童犯罪的识别与干预。

社区作为儿童活动的基本单元,加强社区管理能有效预防并打击以商业性剥削为目的的拐卖儿童犯罪行为。同时,已有研究在重点探讨预防、救助服务之外,救助成功的后续环节逐渐被关注。薛淑艳等指出被拐儿童救助保护服务的终止并不以寻亲成功为标志,政府部门、社会救助机构等应关注被拐儿童的社会融入问题,加强对被拐儿童情感与心理诉求的关注与辅导。薛淑艳、李钢、王会娟等:《被拐儿童生命历程变迁与原生家庭融入研究——基于寻亲成功案例的实证》,《人文地理》,2021年第3期。Barcons 等也开展了关于儿童被收养后的发育状况与社交关系等方面的研究。

近年来,少数研究开拓性地将拐卖与抱养相结合,李钢等通过对民间抱养与拐卖犯罪的对比发现,两类非正常迁移具有相似的时空分布特征;人口性别比、城乡收入差距、客运量等是主要影响因素,为后续非正常迁移儿童治理工作找到了发力点。

此外,非正常迁移儿童救助保护是儿童福利政策体系建设的重要一环。已有研究通过文本分析、政策工具、政策网络等方法对儿童福利政策进行探讨,为非正常迁移儿童专项政策研究提供了借鉴。姚佳胜等通过构建政策工具、教育公共服务系统和政策时间三维分析框架,对国家层面50份流动儿童教育政策文本展开量化分析,得出政策工具整体应用具有结构性差异、能够多样化发展的结论。已有研究亦对婴幼儿照护服务、学前教育、家庭教育等儿童政策细分领域予以探讨,基于“政策体制”理论指出各类政策在政策范式、权利安排、组织架构方面的变迁特征。对于政策实践效果,已有研究从社会政治和历史发展双维度进行审查,发现政策执行的悬浮状态与组合漏斗式的试点模式。

3.文献述评

已有研究分析了儿童非正常迁移的时空特征、流动路径等问题,提出了系列治理举措,有助于深刻理解非正常迁移儿童救助保护服务的内涵、发展基础与趋势;儿童福利政策历程、网络特点、落实效果的研究亦为本文的政策研究提供理论视角与方法工具。

然而,关于非正常迁移儿童救助保护服务仍存在一定研究空间:第一,已有研究多针对拐卖犯罪或民间抱养单一形式,聚焦两者共性特征,探讨儿童非正常迁移现象整体治理行为与福利建设的研究相对较少;第二,大多研究虽认识到多主体参与救助保护服务的重要性,但仍停留在单一主体的职责分析,对多元主体的联动现象及其深层机制关注不够;第三,相关研究多以救助过程与救助措施为重点,对救助成功后儿童成长发育、社会交往等环节关注不足,且环节间缺乏统一的关联线索,环节关系尚不明确;第四,已有研究虽关注到关键政策对救助保护服务发展的指导作用,但集中于相对静态的政策执行效果评估,缺乏对静态政策与动态实践的综合认识,政策对实践的作用分析尚不深刻。

因此,本文聚焦“非正常迁移儿童整体性救助保护服务发展环节线索是什么?服务主体合作机制是什么?政策与实践如何互动?”问题,基于儿童非正常迁移共性,从政策演进与实践逻辑双视角展现非正常迁移儿童救助保护服务,以分析框架为基础,全面梳理改革开放以来国家级政策文件,选取宝贝回家寻子网公布案例,通过政策文本与案例资料的编码与量化研究,系统剖析政策价值取向及其指导下服务实践的环节及主体特征,探索政策发力点,为非正常迁移儿童救助保护服务高质量发展提供理论依据与决策参考。

(二)分析框架构建

政策过程阶段论被称作“教科书式的政策过程”,其核心思想是把一个政策周期分解为若干简单、具体、相继出现的阶段,强调政策不间断的循环,可以在任何一阶段终止、重启和进入。政策过程阶段论试图寻求政策过程的规律性特征,为理解复杂且动态发展的政策过程提供了一个具有概念化倾向与启发性的模型,可应用于不同政策领域。同时,政策过程阶段论以公共事务为中心,强调各阶段的关系,将公共价值分析渗入政策制定原则确定、政策执行影响因素探索、政策评价指标体系构建等研究过程。

1956年,拉斯韦尔率先在《决策过程》一书中提出政策过程可以分为情报、提议、规定、援引、应用、评价、终止七阶段;后续发展中,安德森在《公共决策》一书中将政策过程修正为问题形成、政策方案制定、政策方案通过、政策实施与政策评价五阶段。在安德森的政策过程五阶段论中,政策方案制定与通过以形成政策文本为目标,是整个政策周期中最重要的决策阶段,分别以输出政策文本初稿或终稿为结束标志。问题形成指综合各种信息形成议题概念的过程,与政策文本相比,议题概念虽具有不成熟性与非公开性,却提供了决策者讨论的基础。因此,问题形成可看作政策文本形成必经的准备阶段。政策实施本质上是决策后的政策执行,被执行对象是上阶段输出的政策文本;实施结果表现为实践状况。同时政策执行亦包括对实施结果的评估,即政策评价阶段。

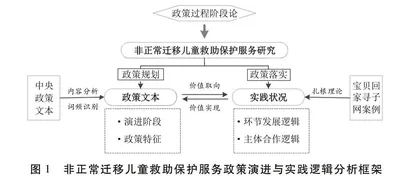

综上,安德森五阶段论的前三个阶段紧紧围绕政策文本展开,最终输出政策文本;后两个阶段承接前三阶段,与现实实践息息相关。剖析抽象化阶段的具体成果与现实表现,以各阶段的结果呈现为切入点,关注政策文本与实践状况的区别,可提炼出“政策规划-政策落实”的逻辑主线。本文以此为分析线索,聚焦非正常迁移儿童救助保护服务,构建非正常迁移儿童救助保护服务政策演进与实践逻辑分析框架(见图1),将服务政策过程划分为政策规划与政策落实两阶段,前者包括问题形成、政策方案制定与政策方案通过环节,最终输出相关政策文本;后者包括政策实施与政策评价环节,是对政策文本的落实,表现为服务实践状况。

该框架突破了政策与实践相割裂的分析视角,紧密结合静态文本与动态实践,解读非正常迁移儿童救助保护服务从政策文本到服务实践的全过程,透析其从规划到成果的发展之路,一方面检验顶层设计的落地效果,评估现行政策能否有效引导并保障实践,另一方面探索政策应如何扎根于实践,从而完善政策、改善实践,实现两者协同。

首先,政策规划是对政策问题进行分析并提出相应解决办法或方案的活动过程,以具有法律效力的政策文件出台为阶段成果与结束标志。非正常迁移儿童救助保护服务政策是服务发展的必要保障条件,通过内容分析法对中央层面的政策文本进行量化研究、词频挖掘与语义信息识别,能够准确划分政策演进阶段、剖析演进特征、总结发展规律,有助于完善相关政策体系,为服务规范化实践提供价值取向。