制度安排、回应性与政协委员的政治效能感

作者: 谈火生

收稿日期:2023-05-27

作者简介:谈火生,清华大学社会科学学院政治学系长聘副教授。

基金项目:国家社会科学基金项目“完善人民政协专门协商机构制度研究”(编号:20STA069)。

摘要:党的十八大以来,人民政协发生了巨大的变化,但“年委员、季常委、月主席”的现象仍然存在,如何调动政协委员的履职热情成为下一步改革的关键。以H省政协的“微建议”为例,探讨回应性和政协委员的政治效能感之间的关系,以及相关的制度安排在其中的作用。研究发现,来自政协组织内部、政府和被代表者的正向回应提升了政协委员的政治效能感,激发了他们的参与意愿。这一方面丰富了回应性理论,另一方面也有助于人民政协进一步深化改革,将人民政协的制度优势转化为国家治理效能。

关键词:人民政协;组织内部回应性;政府回应性;被代表者的回应性;政治效能感

中图分类号:D627文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)05-0035-017

党的十八大以来,随着协商民主成为中国民主政治建设的主要着力点,作为重要协商渠道和专门协商机构的人民政协迎来了新的发展机遇,迸发出前所未有的活力。“忙得像政协”,这句朴实的话语标识出党的十八大以来人民政协的巨大变化。但不可否认的是,“年委员、季常委、月主席”的现象仍然存在,尤其是在市县两级基层政协,大量政协委员的履职热情还没有被充分调动起来。

一般来讲,社会地位影响着社会成员对国家政治生活的心理感受,社会地位越高,则政治效能感越强,政治参与的积极性就越高。孙永芬:《政治心态与影响因素间变量关系的实证分析》,《政治学研究》,2008年第1期。按此,作为社会精英的政协委员应该在政治参与方面具有更高的积极性。但是,在实践中,大多数政协委员并没有表现出人们预期的积极性,这一方面与政协委员的兼职身份有关,另一方面与缺乏相应的履职平台和激励机制有关。为此,近年来各地政协都在积极探索,为委员履职搭建平台,推动委员履职的常态化。

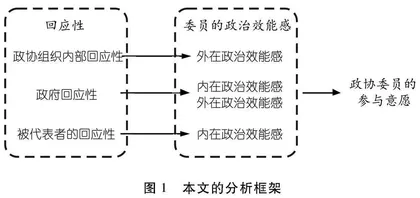

本文以H省政协的“微建议”实践为例,解析政协委员的履职热情是如何被激发出来的。之所以选择“微建议”作为研究对象,是出于两个方面的考虑:第一,在实践上,“微建议”有助于理解人民政协的运行机制。近年来各地政协在这方面的探索主要分为两种路径。第一种是组织驱动,通过在基层(乡镇街道或城乡社区)建立委员工作室,以组织为抓手,推动委员的日常履职;第二种是委员激励,直接将着力点瞄准行为主体本身,通过激发委员的政治效能感,推动委员的日常履职。在实践中,H省政协的“微建议”提升了省、市、县三级政协委员的参与意愿,实现了委员全天候、无障碍履职。2017年至2022年6月,在“微建议”工作开展的五年间共收到委员提交微建议53165条,办理回复40066条,办复率85.4%,委员对办理结果的满意度达99.4%。H省政协办公厅编:《“微建议价值大家谈”活动成果汇编》,2022年11月,第35-36页。与很多省建立基层委员工作室,每年定期开展2-3次协商活动的制度创新相比,H省政协“微建议”在激发政协委员尤其是基层委员的参与意愿方面表现更为突出。因此,对“微建议”进行解析有助于理解委员激励的具体机制,从而更好地将人民政协的制度潜能转化为国家治理效能。第二,在理论上,对“微建议”的解析有助于丰富“回应性”理论。“微建议”激发委员履职热情的关键在于回应性。H省政协的“微建议”通过较为完善的机制实现了多维度的回应,从而有效提升了政协委员的政治效能感,并由此激发了他们的参与意愿。通过对其多维度回应机制的分析,可以突破既有的单一维度回应性框架,丰富我们对于政府回应性的理解。

一、文献回顾和分析框架

当前,学术界关于政协委员履职的研究相对薄弱,既有研究大多停留在对委员履职的政策阐释,张丽琴、张晓委:《党的十八大以来政协协商的研究走向》,《岭南学刊》,2022年第3期。或满足于描述特定的制度创新案例,而缺乏相应的理论解释。本文拟运用回应性和政治效能感这一对政治学概念来分析H省政协的“微建议”实践,探讨它们是如何激发政协委员的参与意愿的。

1.核心概念的界定和文献回顾

政治效能感(Sense of Political Efficacy)是解释政治参与的关键变量,1954年由安格斯·坎贝尔(Angus Campbell)在研究美国选举问题时提出。Angus Campbell, Gerald Gurin and Warren E. Miller, The Voter Decides.Evanston, IL: Row, Peterson, 1954.随后,经过阿尔蒙德和伊斯顿等人的进一步完善,政治效能感概念的内涵、测量、影响因子等问题逐渐成为研究的重点。简单地讲,政治效能感指特定个体对自身影响政治体系的能力和政治体系就其要求做出回应的心理认知。更进一步地讲,政治效能感意味着个体认为自己所在的社会是可以改变的,而且相信自己能够通过影响政府决策而造成这种改变。刘伟:《政治效能感研究:回顾与展望》,《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版),2020年第5期。按照罗伯特·莱恩(Robert E. Lane)的观点,政治效能感分为内在与外在两个维度:内在政治效能感(Internal Political Efficacy)是个体内在认知维度,相信自己有能力理解和有效参与政治,并对政治产生影响;外在政治效能感(External Political Efficacy)则是个体对外在环境的认知,相信政治系统会回应公民的诉求,并采纳公民的建议。Robert E. Lane, Political Life: Why People Get Involved in Politics, New York: Free Press,1959, pp. 151-154. 经验研究表明,内在政治效能感常常与政治参与关联在一起;加布里埃尔·A·阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化:五个国家的政治态度和民主制》, 徐湘林等译,东方出版社2008年版,第170页。外在政治效能感则常常与系统回应性、政治信任和弥散性政治支持关联在一起。Paul R. Abramson and John H. Aldrich,“The Decline of Electoral Participation in America”, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 3, 1982, pp. 502-521. George I. Balch,“Multiple Indicators of Survey Research: The Concept of ‘Sense of Political Efficacy’”, Political Methodology, Vol. 1, No. 1, 1974, pp. 1-43.

在分析政治效能感时,有两个问题需要关注:第一,政治效能感与政治参与的关系;第二,哪些因素影响政治效能感?

关于第一个问题,几乎所有的研究者都认为,政治效能感是测度公民政治参与的重要指标。国内外的经验研究都表明,政治效能感与政治参与之间具有明显的正相关关系,政治效能感会显著影响参与意愿。拥有高水平政治效能感的个体会积极参与各项政治活动,而政治效能感较低的个体则会表现出政治冷漠或政治不作为。郑建君:《政治效能感、参与意愿对中国公民选举参与的影响机制》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2019年第4期。

关于第二个问题,学界的研究成果丰富,呈现出错综复杂的变量关系。政治效能感的形成不仅受到公民个人背景因素的影响,而且受到外在的政治环境的影响。前者包括客观的社会人口学特征(种族、性别、年龄、宗教信仰、教育水平、职业等),主观政治心理(政党认同、政治信任、公民责任感、政治认知等),个体政治行为(政治参与);后者包括政治制度、行政规模、政治文化、所属党派、政府回应性等。李蓉蓉:《海外政治效能感研究述评》,《国外理论动态》,2010年第9期;邓燕华、黄健:《区域规模与外部政治效能感:基于中国县级数据的研究》,《公共行政评论》,2016年第5期。直接针对政协委员政治效能感的研究成果不多,上官莉娜等对W市政协的经验研究检验了社会人口学特征和政治参与等因素对政协委员政治效能感的影响,发现性别、收入等因素与政治效能感之间不存在正相关关系,但教育水平对于政治效能感存在显著影响。上官莉娜等:《民主党派成员政治效能感现状及提升策略研究》,《湖北省社会主义学院学报》,2018年第5期。李鹏针对广东省M市的经验研究发现,不同界别的政协委员之间政治协商效能存在较大差异;在影响政协委员政治效能感的诸多因素中,界别设置的影响远大于政治委员个人背景因素的影响。李鹏:《人民政协界别设置对界别委员政治效能感的影响》,《特区实践与理论》,2016年第1期。这些研究通过将政治效能感的研究方法应用于政协领域,在一定程度上解释了委员政治效能感的影响因素,但无力解释不同地区委员政治效能感之间的差异。本文认为,回应性是解释不同地区之间委员政治效能感差异的关键变量。

“回应性”(Responsiveness)概念最早是1952年由罗兰德·彭诺克(Roland Pennock)提出的,他将回应式的政策制定界定为“反映和表达人民的意志”“政府应该对民众任何清晰而稳定的要求做出回应”。J. Roland Pennock,“Responsiveness, Responsibility, and Majority Rule”, American Political Science Review, Vol. 46, No. 3, 1952, pp. 790-807.早期关于回应性的研究多集中于选举产生的代表的回应性,如米勒和斯多克关于美国国会议员回应性的研究,以及尤劳关于代表回应性的分类。Warren E. Miller and Donald E. Stokes, “Constituency Influence in Congress”,The American Political Science Review, Vol. 57, No. 1, 1963, pp. 45-56. Heinz Eulau, and Paul D. Karps, “The Puzzle of Representation: Specifying Components of Responsiveness”, Legislative Studies Quarterly, Vol. 2, No. 3, 1977, pp. 233-254.后来,回应性的研究范围扩展到政治制度的回应性和政策回应性。也正是在这一脉络下,回应性成为1980年代新公共管理运动的重要口号之一,建立回应性政府成为“政府再造”的目标。珍妮特·V·登哈特、罗伯特·B·登哈特:《新公共服务:服务,而不是掌舵》,丁煌译,中国人民大学出版社2004 年版,第21页。

与之相应,关于当代中国政治的回应性研究分为两类:第一类是针对代表回应性的,此类文献数量不多。郭为桂将回应性与中国共产党的“群众路线”相结合,认为回应性在新时代将成为党践行群众路线的基本特质。郭为桂、高莹:《党的群众路线的实现机理及其时代转型》,《中共福建省委党校学报》,2013 年第 10 期。罗里·特鲁克斯考察了中国的人民代表大会,认为人大制度在中国高水平的政策回应性中扮演了重要角色。Rory Truex, Making Autocracy Work: Representation and Responsiveness in Modern China, Cambridge University Press, 2016.楼笛晴强调制度设计在强化人大代表的回应性方面所具有的作用。楼笛晴、朱海英、黄茹萍:《制度设计与代表回应性》,《党政论坛》,2019年第8期。既有关于代表回应性的研究存在两个盲点:其一,只关注代表如何回应被代表者(选民),而没有注意被代表者如何回应代表的所作所为;其二,完全忽视了人民政协的代表回应性,目前尚无相关的专题论文或专著问世。第二类是针对政府回应性和政策回应性的,此类文献数量较大,它们沿着两个方向展开。第一个方向是将回应性作为因变量,考察哪些因素影响回应性。Chen J., Pan J., & Xu Y.,“Sources of Authoritarian Responsiveness: A field Experiment in China”,American Journal of Political Science, Vol. 60, No. 2, 2016, pp. 383-400; Yoel Kornreich,“ Authoritarian Responsiveness: Online Consultation with ‘Issue Publics’ in China”, Governance, Vol. 32, No. 3, 2019, pp. 547-564; 李锋、孟天广:《策略性政治互动:网民政治话语运用与政府回应模式》,《武汉大学学报》(人文科学版),2016 年第 5 期;张华、仝志辉、刘俊卿:《“选择性回应”:网络条件下的政策参与》,《公共行政评论》,2013 年第3期。第二个方向是将回应性作为自变量,考察政府回应性如何影响政府信任、政治效能感和政治参与行为等。王浦劬揭示了政府回应性与改善差序政府信任之间的相关性,提出应高度重视“政府回应”在基层政府与公众信任关系中的关键作用。王浦劬、郑姗姗:《政府回应、公共服务与差序政府信任的相关性分析》,《中国行政管理》,2019年第5期。李华胤基于三个乡镇改革试验的调查,认为乡镇政府的回应激发了农民对改革的参与。李华胤:《回应性参与:农村改革中乡镇政府与农民的行为互动机制》,《中国行政管理》,2020年第9期。本文关注的是第二个方向,但这一方向的研究所考察的均是政府回应性如何对普通公民产生影响,尚没有专门针对回应性与政协委员政治效能感的相关研究。关于回应性与政协委员政治效能感这一议题只有上官莉娜的文章略有触及。她针对W市政协的实证调查发现,拥有民主党派党内职务的成员,其内在和外在政治效能感高于普通成员。她认为造成这一现象的原因在于,各民主党派领导善于将他们的意见和想法与公共政策结合起来,从而更容易得到政府的回应。上官莉娜等:《民主党派成员政治效能感现状及提升策略研究》,《湖北省社会主义学院学报》,2018年第5期。