重新理解公共政策变迁:基于危机学习的知识管理视角

作者: 文宏 李风山

收稿日期:2023-05-23

作者简介:文宏,华南理工大学公共管理学院教授、博士生导师;李风山,华南理工大学公共管理学院博士研究生。

基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“重大突发公共卫生事件背景下的城市治理研究”(编号:21JZD037)。

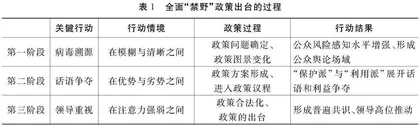

摘要:理解公共政策变迁是政策过程研究的核心议题。已有研究提出了多源流理论、间断均衡理论和倡导联盟框架等经典解释,但相对忽略了知识管理视角下危机学习对公共政策变迁的作用机制。基于全面“禁野”政策变迁的案例,研究提出公共政策变迁的危机学习新解释:(1)焦点事件触发下的“激活机制”为危机学习打开了“机会窗口”,促进了危机情境下的知识生产,构成了政策变迁的起始条件;(2)话语争夺场域中的“演化机制”呈现出差异性的话语叙事和社会建构,本质是一种知识竞争,能够实现对政策问题的再定义;(3)领导注意力作用下的“反馈机制”促使隐性知识转化为显性知识,推动经验层面的认知判断向制度化的政策规范转变。“知识生产—知识竞争—知识转化”的危机学习过程框架有助于揭示危机学习推动政策变迁的黑箱机制,不仅丰富了公共政策变迁的解释图谱,而且进一步拓展了危机学习的研究边界。

关键词:危机学习;政策变迁;知识管理;间断均衡;全面“禁野”

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)05-0052-014

一、问题的提出

新冠疫情给不同国家或地区的治理体系带来了严峻挑战。为有效防控新冠疫情,科学家们在病毒溯源上做了大量的研究工作。早在2020年初,大量研究团队经过严谨的科学实验就相继指出,中华菊头蝠、蛇、水貂、穿山甲等野生动物是可能的传播媒介。尽管当时并没有充分证据确定新冠病毒的中间宿主,但近乎形成了一种具有共识性的科学判断,即新冠病毒的自然或中间宿主是野生动物,而食用野生动物则会加速病毒传播与感染。这一判断经由媒体的广泛报道很快在社会公众中演变为固化认知。为进一步维护生物安全和生态安全,有效防范重大公共卫生风险,2020年2月24日第十三届全国人大常委会第十六次会议正式通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》(以下简称《决定》)。文件的出台不仅意味着为有效防控新冠疫情,我国开始全面整治野生动物交易市场,而且标志着长期稳定的野生动物保护政策发生重大变迁。

事实上,在新冠疫情之前,我国野生动物保护政策经历了长期的演进过程,政策间断式变化非常少,呈现出超强的均衡稳定特征。但在新冠疫情发生之后,政府、公众、专家等多个主体的认知发生变化,重点关注食用野生动物与诱发及传播疾病的关联性,不仅深刻反思了过去政策存在的漏洞和不足,而且逐渐认识到政策变迁的必要性和重要性,并推动政府作出了相应的行为和政策调整。这表明公共政策变迁是多元主体在危机学习作用下的知识渐进增长的客观结果。危机学习改变了不同主体的理念和行为,打破了固有政策系统的稳定性,进而诱发了政策变迁。换言之,重大突发公共卫生事件背景下的危机学习对公共政策变迁具有直接导向作用。

对此,有研究认为政府在“总结经验、吸取教训”的危机学习过程中,会不断形成新的政策理念,降低对现行政策理念的支持,并最终可能会导致决策者理念发生变化,在此基础上政策相应地也会发生结构性变迁或范式性变迁。刘一弘、钟开斌:《学习与竞争:重大突发事件如何触发政策变迁的文献述评》,《公共行政评论》,2021年第6期。然而,这一观点只是部分学者在论证政策变迁的触发机制时有所涉及,对于危机学习推动政策变迁的微观因果机理,现有研究还缺乏深刻性、系统性的学理探讨。为什么危机学习能够推动政策变迁?知识在危机学习推动政策变迁的过程中扮演了何种角色?我们该如何从因果机制层面重新理解危机学习与政策变迁的关联?围绕上述问题,本研究将从危机学习的知识管理视角出发,通过梳理全面“禁野”政策变迁的演进阶段,深刻探讨公共政策实现间断式变迁的内在机制,以形成公共政策变迁的新解释路径,完善公共政策变迁的解释图谱。

二、文献回顾及述评

在公共政策学者看来,公共政策的变迁往往是焦点事件作用的结果,意味着具备稳定性的政策结构和路径依赖遭遇了中断。为此,理论界构建了一系列理论来解释政策变迁缘何会发生,例如多源流理论、间断均衡理论和倡导联盟框架等。这些理论关注到焦点事件与政策变迁之间的因果关联,不仅考虑了政治制度、社会环境等结构性因素,还强调了微观层面不同行动者在政策变迁过程中的主体能动性,被当作解释政策变迁的理论法宝,并广泛应用于我国多个领域的政策变迁实践的解释当中。柏必成:《改革开放以来我国住房政策变迁的动力分析——以多源流理论为视角》,《公共管理学报》,2010年第4期;文宏:《间断均衡理论与中国公共政策的演进逻辑——兰州出租车政策(1982—2012)的变迁考察》,《公共管理学报》,2014年第2期;王洛忠、李奕璇:《信仰与行动:新媒体时代草根NGO的政策倡导分析——基于倡导联盟框架的个案研究》,《中国行政管理》,2016年第6期。毋庸置疑,这些极具主流性的理论模型为理解焦点事件与政策变迁之间的关系提供了基础的理论知识,但这些模型在解释公共政策变迁实践的过程中却往往因为过于宏大导致学界对特定因素的理解缺乏深刻认识。

在此背景下,一些学者尝试在焦点事件与政策变迁的解释链条之间寻找具体因素进行新的解释。其中,比较经典的解释之一是将危机学习理论引入到分析当中,认为危机学习实际上充当了一种“中介桥接”要素,为更加清晰地理解焦点事件与政策变迁的机制链条,以及增强理论模型与真实世界的匹配性提供了方向。从理论肇源来看,危机学习是组织学习与危机管理理论融合的产物,通常是指组织或个人从灾难事件中总结经验和汲取教训,以提高危机应对能力或预防潜在危机的过程和行为,具体可以细分为“为了危机而学习(Learning for Crisis)、作为危机的学习(Learning as Crisis)、从危机中学习(Learning from Crisis)”。 Smith D. and Elliott D.,“Exploring the Barriers to Learning from Crisis: Organizational Learning and Crisis”, Management Learning, vol.38,no.5(November 2007),pp. 519-538.从功能层面来看,危机学习实际上发挥着重要的“吃一堑长一智”的功能,有助于帮助政府增强风险防范意识、提高风险防范能力、完善风险防范体系,进而在动态、复杂的外部环境中趋于成长和成熟。文宏、李风山:《吃一堑长一智:事后危机学习何以促进事前风险防范?——基于事故调查报告的程序化扎根分析》,《上海行政学院学报》,2023年第3期;Le Coze J. C.,“What Have We Learned about Learning from Accidents? Post-Disasters Reflections”, Safety Science, vol.51,no.1(January 2013),pp.441-453.概言之,危机学习能够改变组织及其管理者的认知理念,驱动其对政策进行调整,改进危机应对行为,以提升政策的适用性和组织的适应力。例如,在抗击新冠疫情的过程中,韩国政府为寻求有效的解决方案,立足于政治和社会背景以及公共卫生风险的具体特征,结合2012年和2016年发生的MERS病毒疫情经验,实现了“四环学习”(Quadruple-Loop Learning),并最终推动韩国政府出台了一系列包括出入境、教育、产业相关的新政策。这使得韩国政府拥有了敏捷、有效、精准的治理行动,取得了良好的疫情防控效果,并得到了世界卫生组织和联合国的高度认可。Lee S., Hwang C. and Moon M. J.,“Policy Learning and Crisis Policy-Making: Quadruple-Loop Learning and Covid-19 Responses in South Korea”, Policy and Society, vol.39,no.3(June 2020),pp.363-381. 除此之外,现实中还有一个广为流传的案例是1986年的切尔诺贝利核事件,也被认为是突发事件背景下危机学习促进政策变迁的重要证据。

更进一步,在经典的知识管理理论看来,组织在审视过去或当前的突发事件过程中,能够不断地进行知识生产和积累,并将其运用于行为和理念改进的过程中,呈现从知识创建到知识保留再到知识转移的过程,Argote L., Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge. New York: Springer, 2012, pp.6-15.充分凸显了危机学习在纠偏组织行为、推动政策变迁等方面的作用。其中,知识管理与危机学习研究的集大成者Elliott曾系统提出过一个危机学习的过程模型,包含知识获取(Knowledge Acquisition)、知识转移(Knowledge Transfer)和知识同化(Knowledge Assimilation)三个环节。Elliott D.,“The Failure of Organizational Learning from Crisis-A Matter of Life and Death?”,Journal of Contingencies and Crisis Management, vol.17,no.3(August 2009),pp.157-168.该模型从知识的角度为理解危机学习过程提供了清晰靶向,被后续危机学习的研究者广泛引用。有学者基于研究强调,地方政府能够通过危机学习获取知识以促进治理策略的调整,并有助于提升应急管理能力王郅强、彭睿:《邻避项目如何冲出“一闹就停”的怪圈?——基于H市Z区政府“双环危机学习”的纵向案例观察》,《公共管理学报》,2020年第2期。。Nonaka则提出了经典的SECI知识螺旋模型,他分析了知识结构中不同类型知识的关联转化,认为知识管理是一个包含社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合(Combination)与内隐化(Internalization)等动态属性的过程。Nonaka I.,“A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”,Organization Science,vol.5,no.1(February 1994),pp.14-37.除此之外,文宏、李风山在研究“健康码”的演进过程中,基于知识管理的视角下提出了“知识生产—知识扩散—知识再生产”的分析框架,进一步深化了学界对数字治理技术持续创新的理解,丰富了我们对危机学习的知识管理视角的认识。文宏、李风山:《危机学习何以驱动数字治理技术的持续创新?——基于“健康码”演进史的考察》,《电子政务》,2023年第8期。

总体而言,上述研究虽然关注到危机学习的外溢效应,敏锐地觉察到危机学习与政策变迁的关系,但这些研究并未直接将危机学习与政策变迁完全联系起来,而只是在特定问题上有所涉及。一方面,危机学习与政策变迁的关联论证还比较少,政策变迁的全景式危机学习解释路径仍然是模糊的、片面的。现有研究多将危机学习看作是政策变迁的某一要素,强调不同行动者在危机学习的基础上实现了政策变迁。另一方面,已有研究在某种意义上也忽略了危机学习的重要属性——知识在政策变迁过程中的角色或作用。普遍认为,满足危机应对的知识需求是危机学习的前提和起点。只有对突发事件形成丰富和深刻的认知,才有可能精准有效地处置好危机。政府通过危机学习能够揭示危机的孕育过程,增强对危机发生和影响机理的理解,进而采取行动来优化组织系统,推动政策调整,从根本上降低组织内部的脆弱性。但是,当前从知识管理视角开展组织学习或危机学习的研究重点是阐释学习过程中的知识动态转移,尚未将注意力放到公共政策变迁的解释当中,危机学习推动政策变迁的过程机制还有待进一步研究。鉴于此,本研究尝试在危机学习的知识管理视角下重新理解公共政策变迁,对全面“禁野”政策变迁的案例进行学理阐释,以回答危机学习是如何推动公共政策变迁的。

三、案例选择与呈现:以全面“禁野”政策为例

(一)案例选择与资料收集

本研究运用单案例研究方法,重点关注2020年出台全面“禁野”政策这一重大事件。关注个案的单案例研究,能够在归纳逻辑的基础之上解构复杂现象背后的互动行为,将抽象理论与经验材料链接起来,进而揭示或建构案例的本质,实现一般性知识的生产。Vanwynsberghe R. and Khan S.,“Redefining Case Study”, International Journal of Qualitative Methods, vol.6,no.2(March 2007),pp.80-94.本文通过详细阐释全面“禁野”政策出台的社会背景,聚焦政策出台过程中的关键主体,围绕政策出台的重要节点,尝试探讨危机学习与政策变迁的深层次关联属性。

之所以选择此案例,主要基于以下考量:一是研究方法层面的案例典型性。重大突发公共卫生事件背景下全面“禁野”政策的变迁代表了危机情境下社会政策的突变和适应特征,集中体现出外部焦点事件冲击下的政策波动属性,在研究方法层面符合“案例体现出某个类型的现象的重要特征”为典型个案的理解。王宁:《代表性还是典型性?——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础》,《社会学研究》,2002年第5期。二是研究解释层面的理论恰适性。全面“禁野”政策是一项兼具政治性与科学性的重大公共政策,其变迁不仅体现出公共政策视野下政治性层面的动态议程调整,而且折射出科学性层面政府和社会对野生动物保护的知识增长,直接表征了危机学习的价值和功能。因此,在危机学习理论的基础上,着眼于知识管理的分析蕴含着丰富的知识意蕴,对解释公共政策变迁具有较好的理论解释力和创新性。三是研究数据层面的资料可得性。个案研究往往是对案例的深度理解,需要丰富、翔实的经验材料。而数据的可得与可靠则决定了案例事实描述的完整性与可信度。新冠疫情发生后,社会公众对野生动物保护政策变迁的需求剧烈增加,新闻媒体迅速跟进,产生了大量的新闻报道,既包括各级政府关于全面“禁野”政策的政策文件,也涵盖了大量的领导讲话、专家评论和公众观点。除此之外,一些人大代表、政协委员的议案、提案也被公之于众。上述丰富多样的研究资料为本研究提供了扎实的数据支撑。