不成比例的信息处理与议题优先权竞争

作者: 秦晓蕾 黄靖 秦修军

收稿日期:2023-04-01

作者简介:秦晓蕾,南京师范大学公共管理学院教授、博士生导师;黄靖(通信作者),南京大学政府管理学院博士生;秦修军,南京师范大学公共管理学院硕士生。

基金项目:国家社科基金一般项目“大数据时代提升地方政府治理效能的评估机制创新研究”(编号:22BZZ064);江苏省社科基金一般项目“江苏省高质量发展绩效评估数字化实施机制研究”(编号:22ZZD004)。

摘要:地方政府绩效指标议程是中国场景下议题优先权竞争的动态过程,各利益群体对议题优先权的激烈争夺给决策者带来了指标治理的实践困境。目前,国内外学术界关于政府指标治理的研究大多关注指标形成后的指标治理结果,较少从信息理论视角分析指标生产环节的动态化运行机制。本文以A省政府考核指标议程为例,发现在二元优先议题的差序格局下,由于信息处理不成比例,指标备选议程、指标确定议程和指标调整议程出现了指标入口“把关难”“确定难”和“退出难”三重困境。决策层运用指标申报制度化、指标评审制度化和指标实施效果评价制度化破解了困境,让生产出的年度指标体系成为决策层、政府部门、基层政府、专家智库和民众等各利益群体偏好达成一致的优先议题结果。本研究用决策者对信息处理的不成比例来解释指标治理过程中议题优先权竞争的内在逻辑,并为解决政府指标议程困境提供了制度性的解决对策。

关键词:不成比例信息处理;议题优先权;指标议程困境;制度解决

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2023)05-0066-015

一、问题的提出

多年来,政府绩效评估指标作为国家治理目标任务自上而下传达的重要载体与地方政府官员的政绩、晋升紧密相连,周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》,2007年第7期。牵引着地方发展方向和指挥地方政府管理行为,成为国家治理的重要技术工具。孟庆国、刘翔宇:《地方政府绩效管理工具运用机制对政府绩效的影响》,《中国行政管理》,2017年第5期。但是,在绩效指标议程中多个指标对有限指标容量展开竞争,使得决策者的信息处理和决策行为变得艰难。决策者对信息处理的不成比例使得政府注意力稀缺,决策者需要对多个信息来源进行优先性排序,议题优先权成为政治利益群体竞争的稀缺资源。Jones B. D., Sulkin T. and Larsen H. A., “Policy Punctuations in American Political Institutions”,American Political Science Review, vol.97, no.1(March 2003), pp.151-169.地方政府绩效指标议程则是中国情境下议题优先权竞争的动态过程,因为某项议题事项被纳入政府绩效考核指标,便意味着该议题已经历复杂的政策议程,成功获取政府注意力配置,赢得用考核指标强势推动基层政府执行的优先发展权;而中国地方政府考核指标与官员晋升激励紧密相联,在晋升激励下的地方政府高度关注考核指标,而往往忽略考核指标范围之外的议题事项。由此,政府指标议程实质上是一个政府各方利益群体争辩、竞争并努力在拥挤的议程中推动某些议题获得优先发展权的系统过程,而最终确定的指标体系则是指标议程产生的优先议题。

然而,在指标议程的指标准入、指标确定和指标退出三个关键环节,各利益群体对议题优先权正式或非正式的激烈争夺,给决策者带来了指标治理的实践困境。目前,国内外公共管理学和社会学界关于政府指标治理的研究大多聚焦于指标形成后带来的指标治理结果,如指标治理失灵、刘帅顺、张汝立:《资源垄断、行动脱耦与治理失灵:政府购买服务绩效评估中的指标治理》,《湖北社会科学》,2020年第12期。指标的“防风险”和“促发展”等,孙德超、高锐:《指标治理视角下“防风险”与“促发展”协同推进的路径探讨》,《福建论坛》(人文社会科学版),2020年第12期。却忽略了指标生产环节的利益争夺、目标指向是影响指标治理结果的重要性因素。当前,学术界缺乏对指标生产过程的动态化运行机制研究,只有陈那波等(2022)对政府指标的生产过程进行了分析,陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。但只限于指标的编制过程,目前尚没有研究成果深入政府治理的实际场景来揭示绩效指标产生与调整的“暗箱”过程、困境及解决对策,还不能指导地方政府指标议程的现实困境。那么,在政府实际场景下指标议程的动态化博弈过程中,政府内外力量在争夺指标事项优先发展权中,给决策层带来了怎样的治理困境?又如何解决?这些问题对于揭示政府指标治理的内部逻辑非常有意义。由此,本研究将基于信息理论视角,以A省政府2019-2022年的绩效考核指标议程改革为案例,深度解构中国场景下由于议题优先权争夺导致的指标治理困境与制度纠偏过程,呈现不同优先级指标在议程中的博弈,并提出解决困境的制度化对策,试图为这个实践性较强的议题提供理论和制度建议。

二、理论分析框架

指标议题的优先权竞争为指标治理带来了实践困境。在既有指标治理的研究中,有关指标的动态产生过程分析有所欠缺,信息政治学则从有限理性和制度摩擦两方面对指标议题的优先分配进行了解释。由此,本研究基于信息政治学中“信息处理的不成比例”观点提出中国语境下政府绩效指标议程分析框架,对指标议题优先权竞争这一过程的指标治理困境进行深度解构。

(一)指标治理

指标作为量化的知识形式切合国家治理对清晰性的前提要求,成为解决国家治理中委托-代理问题的主要工具。陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。作为决策工具,决策者通过指标对备选方案进行通约、比较和排序,进而提高决策过程的计算式理性;而一旦指标获得了权威的承认(如纳入到绩效考核体系中),指标就从决策工具加持为一种治理技术张乾友:《“被指标治理”模式的生成及其治理逻辑》,《探索与争鸣》,2021年第4期。。在我国的治理实践中,以发包制、项目制、国民经济发展规划等治理手段为代表,上级政府通过将指标治理与干部选拔任用、问责等制度结合,以数字指标的确定性应对治理目标的不确定性,从而得以在各个政策领域贯彻自己的意志并推动政策的执行。一方面,指标构成了项目制、行政发包制、运动式治理等各具特色的治理方式的基础。数字指标不仅承载和表达了上级意图、注意力和政治压力,更是上级进行项目考核、动员的抓手。另一方面,能够具体反应政绩的数字指标也是政治锦标赛中下级官员行为的主要逻辑锚点。陈那波、陈嘉丽:《政府指标的生产:类型与过程》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期。现有指标治理研究聚焦于指标治理的概念分类、黄晗、燕继荣:《从政治指标到约束性指标:指标治理的变迁与问题》,《天津行政学院学报》,2018年第11期。运行机制黄章龙:《服务外包中的指标治理悖论—基于支配权视角》,《天府新论》,2022年第1期。和治理逻辑;张乾友:《“被指标治理”模式的生成及其治理逻辑》,《探索与争鸣》,2021年第4期。剖析指标治理失灵的主要原因,包括指标治理与基层干部之间的张力,彭小兵、罗浩奇:《指标反应:基层干部指标治理的现实偏差与形成机理》,《理论与改革》,2023年第5期。跨域议题的复杂性黄晗:《指标治理及其困境——以京津冀PM2.5空气污染治理为例》,《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版),2016年第11期。以及行动者之间的自利倾向与行动脱耦;刘帅顺、张汝立:《资源垄断、行动脱耦与治理失灵:政府购买服务绩效评估中的指标治理》,《湖北社会科学》,2020年第12期。提出提升指标治理的进路,如推进考核体系的协调优化。孙德超、高锐:《指标治理视角下“防风险”与“促发展”协同推进的路径探讨》,《福建论坛》(人文社会科学版),2020年第12期。但现有研究对于将指标本身作为一种生产过程,进而对指标体系的规划、产生和更新的过程进行系统分析却着墨不多。

(二)基于信息政治学的议题优先权产生原因

信息政治学的一个基本观点即信息处理的不成比例为指标议程中议题优先权的产生提供了很好的理论解释。美国公共政策学家琼斯和鲍姆加特纳在西蒙认知行为学的基础上拓展了政策过程中的间断均衡理论,并提出了决策者对信息的处理是不成比例的,即因为信息过载和决策者的有限理性(Bounded Rationality),决策者在信息处理过程中产生了偏差,对环境中的信息问题以一种不成比例的方式予以回应,形成了“不成比例信息处理”(Disproportionate Information-processing)。Jones B. D. and Baumgartner F. R.,The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems, Chicago: University of Chicago Press, 2005, pp.39-42.

不成比例的信息处理过程让争夺决策者注意力和议题优先权成为政策议程中最重要的活动,其形成原因为:第一是因为有限理性的决策者对议题信息“序列”性的处理。有限理性的个体和组织的决策很大程度上受限于各种认知和情感机制的偏见(Bias),或者是一种启发式的决策过程。由此导致,一方面,注意力对于个体决策者和组织而言是稀缺性资源,不同议题登上政策议程之前需要突破“注意力的瓶颈”;另一方面,信息的输入相对于决策者的信息处理能力而言往往是过量的,个体甚至组织的关键决策往往是一种“序列”性的处理流程,议题优先权分配则是对议题信息“序列性”处理的结果。Baumgartner F. R. and Jones B. D.,Agendas and Instability in American Politics, Chicago: University of Chicago Press, 2009, p.32.第二是因为制度性摩擦力让决策者对信息处理的不成比例回应。决策和建立共识等交易成本嵌入在组织决策过程的每个环节,这种被称为制度性摩擦力的因素进一步放大了有限理性所带来的信息处理问题。Baumgartner F. R. and Jones B. D.,The Politics of Information, Chicago: University of Chicago Press, 2015, p.41.在有限理性的微观机制与制度性摩擦力的宏观制度因素的共同作用下,组织的决策并不是以一种与环境信息输入成比例的方式产出的,而是充斥着回应不足与回应过度。Jones B. D,Politics and the Architecture of Choice, Chicago: University of Chicago Press, 2001, p.65.不成比例信息处理过程意味着决策者需要在有限的注意力空间内,根据优先级别对多个信息来源进行排序,由此产生议题优先权。Workman S., Jones B. D. and Jochim A. E., “Information Processing and Policy Dynamics”,Policy Studies Journal, vol.37, no.1(February 2009), pp.75-92.

信息处理不成比例产生的议题优先权竞争观点被西方学者广泛应用于解释预算政策、Flink C. M., “Rethinking Punctuated Equilibrium Theory: A Public Administration Approach to Budgetary Changes”,Policy Studies Journal, vol.45, no.1(February 2017), pp.101-120.安全政策Hge F. M., “Allocating Political Attention in the EU’s Foreign and Security Policy: The Effect of Supranational Agenda-setters”,European Union Politics, vol.21, no.4(August 2020), pp.634-656.等政策的变迁规律。国内较多学者用议题优先权分配解释了中国场景下的党政领导批示、陈思丞、孟庆国:《领导人注意力变动机制探究——基于毛泽东年谱中2614段批示的研究》,《公共行政评论》,2016年第3期。环保政策议题变化陶鹏、初春:《领导注意力的传播效应:党政结构视角及环保议题实证》,《公共管理学报》,2022年第1期。等政策过程,目前尚未有学者以具体政策过程为案例,深度挖掘议题优先权分配的背后逻辑是有限理性的决策者对信息处理的不成比例。本研究创新性地用信息处理不成比例来解构中国场景下政府绩效指标议程中议题优先权分配困境,并提出制度性纠偏对策。

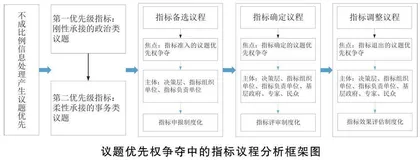

(三)议题优先权竞争中的指标议程分析框架

信息政治学为议题优先权竞争中的指标议程分析框架构建提供了理论基础。由于政府注意力的稀缺性,复杂的指标议题存在优先次序竞争,这种激烈竞争在指标议程实践中不断异化,从而对指标议程形成掣肘。本研究针对政治类和事务类两种不同的指标议题,从指标备选议程、指标确定议程和指标调整议程三个阶段对其进行准确的划分和深入剖析,进而形成富有解释性和策略性的指标议程分析框架。

1.指标备选议程:信息过滤与差序建构

指标备选议程的目的是把政府注意力之外的信息过滤在议程“门槛”之外,形成指标的初步方案。决策者通过注意力筛选和过滤拥挤于议程“门槛”之外的模糊和丰富的信息,并以一种偏误的方式对信息进行评估检测。Jones B. D., Theriault S. M. and Whyman M.,The Great Broadening: How the Vast Expansion of the Policymaking Agenda Transformed American Politics, Chicago: University of Chicago Press, 2019, p.80.李文钊:《间断—均衡理论:探究政策过程中的稳定与变迁逻辑》,《上海行政学院学报》,2018年第2期。在绩效指标议程中,海量信息拥挤于绩效指标“门槛”外,在一片“杂乱的噪音”(Confusing Cacophony)中,决策者的注意力配置决定了信息筛选的“门槛”。Baumgartner F. R., Breunig C., Green-Pedersen C., et al., “Punctuated Equilibrium in Comparative Perspective”,American Journal of Sociology, vol.53, no.3(June 2009), pp.603–620.Granovetter M., “Threshold Models of Collective Behavior”,American Journal of Sociology, vol.83, no.6(May 1978), pp.1420-1443.