收缩型城市:概念、认知与治理

作者: 陈友华 张钒

摘要:伴随着中国城市化速度逐渐放缓与人口负增长,城市化进入成熟阶段,城市收缩现象逐渐蔓延开来。本文梳理了收缩城市的概念与城市认知变迁过程,从人口空间演进和城市发展趋势角度对收缩型城市进行了探讨。主要研究结果包括:第一,在工业与后工业社会,城市一旦收缩就再难“起死回生”。“小而美”“瘦而强”的城市蓝图更多带有乌托邦色彩。第二,当前中国城市规划的主要缺陷在于城市规划与城市发展不匹配,城市规划者作为利益相关者难以完全客观、科学地指导城市规划。第三,应站在国家治理的角度,转变关于城市收缩的思想认识,由被动抗拒到主动接受;促进户籍制度变革,让个人拥有自由迁徙权;坚定发展市场经济,让市场在资源配置中发挥决定性作用;建立财富创造激励机制;健全覆盖全体国民的基本社会保障制度。

关键词:收缩型城市;规模效应;城市规划;城市治理

中图分类号:F299.2;C924.2 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)06-0037-016

一、引言

2019年4月8日,国家发展和改革委员会发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,引起广泛关注。该文件不仅首次提出“收缩型中小城市”概念,还进一步对“收缩型中小城市”提出“瘦身强体”、转变惯性增量规划思维,严控增量、盘活存量,引导人口和公共资源向城区集中的要求。黄匡时、李宇嘉等也针对此要求,就中小城市如何“小而美”“瘦而强”展开详细论述。【黄匡时:《城市人口新格局:中小城市的收缩与大城市的扩张》,《人口与健康》,2019年第5期。】

【李宇嘉:《“收缩型城市”如何蜕变求生?》,《中国房地产》,2019年第13期。】然而,以中国目前的城市发展状况而言,收缩型中小城市能否实现“小而美”“瘦而强”的目标?对这一问题的回答或许需要建立在对“收缩型城市”的概念与内涵有深刻认知的基础上。

2022年全国出生人口956万人,出生率为6.77‰;死亡人口1041万人,死亡率为7.37‰;自然增长人口-85万人,自然增长率为-0.60‰。【国家统计局:《人口总量略有下降城镇化水平继续提高》,2023年1月18日,http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202301/t20230118_1892285.html。】这意味着在持续低生育率、人口惯性与国际人口迁移率极低的中国,自2022年开启了人口负增长时代,呈现出全国人口收缩与区域人口增减分化的趋势性特征,不仅乡村人口出现收缩,而且部分城市人口也出现了停滞乃至收缩的现象。

本文尝试从人口迁移与城市发展的视角对此进行探讨:首先,通过与现有文献的对话,厘清“收缩型城市”的概念,并对中国收缩型城市的现状进行简要描摹。其次,从人口的空间演进和城市发展趋势探讨政界和学界对收缩型城市的认知变迁,论证部分小城镇消失之必然、城市发展方向转换之不可能,“小而美”的城市蓝图实现之渺茫。第三,对城市“何为健康有序协调发展”进行探讨,并借此分析城市规划的局限性。本文还将通过第二、三部分的论证,与现存的“收缩型城市”认知进行对话,尝试对“收缩型城市”建立一个更加全面的认知。第四,就收缩型城市治理提出自己的主张。

二、收缩型城市:概念与发展状况

(一)概念

人口是城市性质和城市功能的载体,人口规模是城市总体规划的基础。【胡兆量:《北京人口规模的回顾与展望》,《城市发展研究》,2011年第4期。】人口规模的重大变化预示着城市发展阶段的变化,也意味着城市总体规划方向的转变。2022年中国人口已经进入负增长阶段,人口持续负增长不仅将使全国人口的规模和结构发生巨大变化,而且会造成越来越多的城市出现人口规模缩减。学界将在一定时间段内出现人口规模缩减的城市称之为“收缩型城市”。【Chesnais J.C.,“Below-Replacement Fertility in the European Union (EU-15):Facts and Policies,1960-1997”,Review of Population and Social Policy,vol.101,no7(July 1998),pp.83-101.】【王金营、刘艳华:《经济发展中的人口回旋空间:存在性和理论架构——基于人口负增长背景下对经济增长理论的反思和借鉴》,《人口研究》,2020年第1期。】

“收缩型城市”(Shrinking City)概念最早在1987年由德国学者哈穆特·豪瑟曼(Harmut Huermann)和沃尔特·西贝尔(Walter Siebel)提出。【Pallagst K. M., Mulligan H.,Cunningham-Sabot E. and Fol S.,“The Shrinking City Awakens: Perceptions and Strategies on the Way to Revitalisation?”,Town Planning Review,vol.88,no.1(January 2017),pp.9-13. 】与之对应的“城市收缩”(Urban Shrinking)被用于描述20世纪末城市人口减少与经济衰退的过程。【张京祥、冯灿芳、陈浩:《城市收缩的国际研究与中国本土化探索》,《国际城市规划》,2017年第5期。】伴随着全球化进程的推进与长期的持续低生育率,城市收缩成为一种普遍性的人口、经济与社会现象,进而成为政界、学界、媒体与社会共同关注的议题。

现有文献中,“城市收缩”和“收缩型城市”被学者混合使用。即使是明确指出“城市收缩”和“收缩型城市”内涵混淆的学者,在其文章中也未能清晰地分辨二者的区别。【刘菊、孙平军、罗宁、彭雅丽:《城市收缩研究进展及其中国本土化思考》,《地域研究与开发》,2022年第3期。】因此,在对城市收缩和收缩型城市的内涵进行分析之前需要说明的是:本文认为“城市收缩”和“收缩型城市”是同一个现象的“名词形态”和“动词形态”,收缩型城市是城市收缩的结果,城市收缩则是形成收缩型城市的过程。

“城市收缩”和“收缩型城市”的内涵随时代发展而变化。目前,学界虽然在对“收缩型城市”的衡量标准上尚未形成共识,但都认为人口流失是其核心特征之一。【刘菊、孙平军、罗宁、彭雅丽:《城市收缩研究进展及其中国本土化思考》,《地域研究与开发》,2022年第3期。】学界对城市收缩的界定主要有两种:一是从人口总量减少和人口结构退化入手;二是从人口、经济、地理、政治、物理等多维度切入。【张京祥、冯灿芳、陈浩:《城市收缩的国际研究与中国本土化探索》,《国际城市规划》,2017年第5期。】

【Rieniets T.,“Shrinking Cities: Causes and Effects of Urban Population Losses in the Twentieth Century”,Nature and Culture,vol.4,no.3(December 2009),pp.231-254.】

【Martinez-Fernandez C., Audirac I., Fol S.and Cunningham-Sabot E., “Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization”,International Journal of Urban and Regional Research,vol.36,no.2(February 2012),pp.213-225.】

【刘再起、肖悦:《中国收缩型城市的地理分布、形成原因及转型发展路径》,《税务与经济》,2021年第3期。】与此相对应,从人口上划分,收缩型城市可以被认为是人口流失率在10%及以上或每年人口流失规模在1%以上的城市。【Beyer E., Hagemann A.,Oswalt P. and Rieniets T., Atlas of Shrinking Cities, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz,2006, p.54.】从多维角度出发,收缩型城市被定义为“经历人口流失、经济衰退、就业下降和社会问题丛生等结构性危机的城市地区”。【Martinez-Fernandez C., Audirac I., Fol S. and Cunningham-Sabot E., “Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization”,International Journal of Urban and Regional Research,vol.36,no.2(February 2012),pp.213-225.】

【Meng X., Jiang Z., Wang X. and Long Y.,“Shrinking Cities on the Globe: Evidence from Land Scan 2000-2019”,Environment and Planning A: Economy and Space,vol.53,no.6(April2021),pp.1244-1248.】

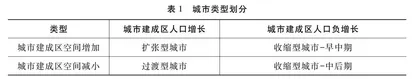

不过,这两种角度对于城市边界的强调都相对较少,可能对城市作为一种行政区域和作为一种配备公共设施的生活区的区别的重视不够。这会造成将行政区域内总人口数当成是城市人口数,以致于将行政区域内总人口数减少,但城市生活区内人口增加的增长型城市误认为是收缩型城市。【实际上,城市作为一个行政区域包含狭义的城市(城市建成区)和农村两部分。行政区域内的人口规模缩小有可能是农村地区人口流出导致,不代表该城市进入收缩阶段。这提醒我们在对“收缩型城市”进行识别时要更加谨慎。】故而在此,本文结合两种角度的定义对收缩型城市进行界定并对城市类型作出如下划分(见表1)。本文认为收缩型城市主要有两种形式:一是城市建成区内的人口连续两年持续负增长,形成人口负增长态势;二是城市建成区空间缩小。其中,“城市建成区内人口负增长-空间增加”和“城市建成区内人口负增长-空间减小”分别为收缩型城市早中期和收缩型城市中后期的基本特征。

表1 城市类型划分

类型城市建成区人口增长城市建成区人口负增长

城市建成区空间增加扩张型城市收缩型城市-早中期

城市建成区空间减小过渡型城市收缩型城市-中后期

当前,收缩型城市在世界范围内逐渐蔓延开来。1990-2000年间,全球平均每四座城市中就有一座城市在收缩。【Beyer E., Hagemann A., Oswalt P. and Rieniets T., Atlas of Shrinking Cities, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2006, p.54.】2000-2019年间,全球有5004座城市在经历人口和边界收缩,即全球27%的城市在收缩。而如果仅考虑人口收缩,且不把大量移民纳入考量范围,则波士顿、洛杉矶和纽约也呈收缩态势。【Meng X., Jiang Z., Wang X. and Long Y.,“Shrinking Cities on the Globe: Evidence from Land Scan 2000-2019”,Environment and Planning A: Economy and Space,vol.53,no.6(April 2021),pp.1244-1248.】

【黄鹤:《精明收缩:应对城市衰退的规划策略及其在美国的实践》,《城市与区域规划研究》,2011年第3期。】中国的城市是否也在经历收缩?下文将围绕中国的城市,对收缩型城市的范围、分布和收缩特征等进行说明。

(二)发展状况

尽管中国自2022年开启人口负增长时代,但局部区域的人口负增长却并非新鲜事。早在2010年,中国科学院发布的《中国科学发展报告2010》就预见10年之内中国部分城市将陆续面临人口零增长与负增长的局面。在2011年,则有研究指出中国37%的资源型城市已经呈现收缩态势。【黄鹤:《精明收缩:应对城市衰退的规划策略及其在美国的实践》,《城市与区域规划研究》,2011年第3期。】