人口规模缩减和结构老化下中国市场能力提升研究

作者: 王金营 曹泽瀚

摘要:为实现中国式现代化和第二个百年奋斗目标,未来30年仍需要经济高质量的增长和发展。在人口负增长和年龄结构老化的条件下,劳动供给减少和资本要素边际收益趋微是必然,技术进步、劳动生产率提升和需求拉动力增强则成为未来经济增长的主动力,而技术进步和劳动生产率提高离不开市场能力提升的支撑。为此,本文力图在对市场能力的内涵认知和界定的基础上,阐述了未来我国市场能力面临来自人口负增长、老龄化带来的可能冲击和挑战;阐明在人口负增长和老龄化下,可充分利用人口规模巨大的回旋空间增强供给侧产出能力、需求侧消费能力和循环畅通能力,进而从社会治理、市场治理视角出发,提出充分激发人口回旋效应以提升市场能力的策略、途径和措施。

关键词:人口负增长;人口规模回旋空间;市场能力;消费力;循环畅通

中图分类号:C924.2;F124 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)06-0053-017

一、引言

新中国成立70多年以来,特别是改革开放45年来,在中国共产党的领导下全国各族人民经过艰苦卓绝的努力和奋斗,国家整体经济发展水平得到了极大提升,2010年GDP达到412119亿元,成为世界第二大经济体【中华人民共和国中央人民政府:《沧桑巨变七十载 民族复兴铸辉煌——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之一》,2019年7月1日,https://www.gov.cn/xinwen/2019-07/01/content_5404949.htm。】。2021年中国共产党成立100周年,全面迈入了小康社会,实现了第一个百年目标。2022年,国内生产总值达到1210207.2亿元,人均国内生产总值达到85698元(1.21万美元),处于中等收入国家的平均水平以上【国家统计局:《年度数据》,2023年9月29日,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。】。未来30年实现第二个百年目标达成社会主义现代化强国目标,人均GDP应达到发达国家平均水平以上。这需要在中国式现代化建设和经济高质量发展中经济保持中高速增长,这是第一要务,也是人民追求美好生活的迫切需求。

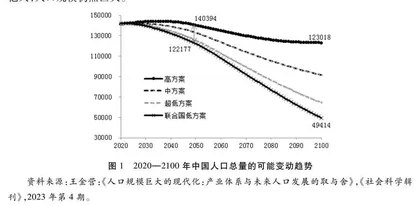

然而,中国未来经济发展面对着来自国内外的挑战和困难。国际上,逆全球化浪潮、贸易保护主义,以及由于地缘政治引起的局部冲突等因素导致我国外循环经济环境变得异常不稳定、不确定;在国内,面临着人口负增长、人口老龄化、劳动力减少和负担加重使得第一人口红利衰退,资本要素边际收益递减等问题,使得原有经济发展优势和动力逐渐消失,对经济增长产生不利影响。

经典的经济增长理论已经证明技术进步、要素增长、需求拉动和市场活力是经济增长的动力源泉。在劳动供给减少和资本要素边际收益趋微的情况下,技术进步、劳动生产率提高和需求拉动力提升成为未来经济增长的主动力,而技术进步和劳动生产率提高离不开市场能力提升的支撑。因此,未来实现经济高质量发展需要高质量的市场活力和能力。

2020年5月14日习近平总书记在中共中央政治局常务委员会上提出要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场具备的内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局【中华人民共和国中央人民政府:《习近平主持中央政治局常务委员会会议》,2020年5月14日,https://www.gov.cn/xinwen/2020-05/14/content_5511638.htm?ivk_sa=1023197a。】。在人口规模缩减和结构老化带来的不利条件下,经济高质量发展需要保持和提升市场优势和潜力,其关键在于如何才能提高居民的消费力,如何使消费和生产处于相互促进的协调关系?换言之,促进未来经济高质量发展不能够单纯依靠供给侧产出能力,也不能够单纯放大需求侧的消费力作用,而应该整体依靠综合的市场能力。本文基于社会治理、市场治理的层面,阐释在供给侧、需求侧以及内外循环三个方面如何充分发挥巨大人口规模回旋空间所具有的优势及其作用。

二、市场能力的内涵及其决定因素——基于已有文献的总结和分析

(一)市场能力构成及内涵

马克思指出,人类一天也不能停止生产,一天也不能停止消费。随着社会发展,人类的生产和消费越来越离不开市场,市场是由供给侧和需求侧共同构成。从需求侧的消费力看,消费集中体现了人类经济发展的最终目的,正是为了满足消费者不断提高的消费意愿,才产生了持续解放生产力、发展生产力的动力,由此可见消费需求是经济发展的根本动力【刘长庚、张磊:《新时代消费发展需推动消费量质齐升》,《消费经济》,2018年第4期。】

【厉亚、潘红玉:《改革开放以来消费升级与进一步促进消费的对策》,《财经理论与实践》,2019年第3期。】

。从供给侧的产出能力来看,生产决定着消费质量和水平,生产力的提高可以带来更高质量的产品以及促进产业结构升级【魏琼、赵玲、温浩:《供给侧改革与需求侧管理协同背景下萨伊定律与有效需求理论的比较》,《中国商论》,2023年第11期。】,从而满足人们更高层次的需求。此外,新的供给会创造新的需求,投资带来的新产品可以引致新的消费需求【刘凤义、曲佳宝:《马克思主义政治经济学与西方经济学关于供求关系分析的比较—兼谈我国供给侧结构性改革》,《经济纵横》,2019年第3期。】,并且投资可以转换为企业人员的工资收入,扩大消费需求【张中华:《论投资与消费的协调高质量发展》,《宏观经济研究》,2023年第9期。】。

商品流通是追加生产过程,是实现商品价值的必要依托。在市场中,消费需求引导着产品质量和数量变化以及产品结构调整,即供给侧产出力和需求侧消费力呈现出相互促进、相互满足的关系。这个关系在外部因素有目的的干预下,构建一个有利于产出力和消费力提升的循环体系。建设高效顺畅的流通体系,降低物流成本是畅通国民经济循环、提升产出力和消费力的必然途径。【刘海建、胡化广:《畅通国民经济循环与劳动力就业——基于流通标准一体化视角的研究》,《数量经济技术经济研究》,2023年第10期。】

由此可见,市场能力是由消费力和产出力以及循环畅通能力构成,是经济运行和发展的基本要素。市场能力的内涵表现为市场具有的相互作用的产出力和消费力及其完整的供应链和循环体系,为经济增长和发展提供动力的能力。

(二)供给侧产出力的决定因素

供给侧产出力的决定因素是一个复杂且多维的,涉及到劳动供给、科学技术进步和劳动分工以及与此相关制度和政策,马克思、亚当·斯密等经典文献对此均有论及。

人是经济社会发展的决定性因素,实现生产必须具备生产资料和劳动力要素。经典的经济增长理论也表明,只有劳动力投入的增加才能带来产出的增加和物质财富的增长,劳动供给是劳动生产率提升的基本要素,对经济增长起着决定性作用【都阳、贾朋:《劳动供给与经济增长》,《劳动经济研究》, 2018年第3期。】。其中,劳动供给的质量即人力资本水平对产出力产生重要影响。此外,劳动力集聚促进劳动生产率的提升,其作用呈现出大城市大于中小城市【张鹏飞、李心怡、刘新智:《劳动力的城市集聚提升了劳动生产效率吗——以我国五大城市群样本为例》,《调研世界》,2023年第9期。】。

马克思在《资本论》中阐明科学技术的发展水平、工人的平均熟练度及其应用在工艺上的程度、生产过程的社会结合是生产力的重要决定因素。邓小平提出了科学技术是第一生产力的重要论断,并强调只有科学技术的高速发展,才可能有国民经济的高速发展。这符合马克思主义的生产力观和人类历史上科学技术的重大发现发明推动世界范围内生产力、生产方式发生深刻变革的事实。技术进步能提高产出力并且可以反过来推动科学的进步,进而带来经济和社会的发展的动力。【宁佳慧、仇静莉:《现代社会技术与生产力发展的内在统一与矛盾——以哈贝马斯的科学技术论为中心的考察》,《社会科学论坛》,2021年第6期。】

随着技术不断创新和进步,人工智能逐渐改变人民的生活,并进入或影响产业的发展,人工智能对生产力和产出力产生了深刻影响可以促进生产的自动化和智能化,进而提高劳动生产率和产出力,促进经济的增长【陈彦斌、林晨、陈小亮:《人工智能、老龄化与经济增长》,《经济研究》,2019年第7期。】

【曹静、周亚林:《人工智能对经济的影响研究进展》,《经济学动态》,2018年第1期。】。

亚当·斯密的观点表明,经济增长的决定因素是劳动分工与资本积累,即资本带来了市场,市场规模的扩大引发了劳动分工的深入。在他看来,分工是劳动产出能力最大精进的原因,分工使得工人熟练程度提升,工人专注一种工作更节省时间,并且机器的发明便利和简化了劳动使一个工人可以完成多个人的工作【李瀚林:《古典经济学家经济增长影响因素理论阐释——基于基本增长方程的视角》,《现代商贸工业》, 2019年第34期。】。此外,已有研究发现产业内劳动分工或深化以及区域间产业分工协作会促进新产业的诞生或产品多样化,进而形成产业网络发展,从而提高产出力【宁佳慧、仇静莉:《现代社会技术与生产力发展的内在统一与矛盾——以哈贝马斯的科学技术论为中心的考察》,《社会科学论坛》,2021年第6期。】。通过中心城市及其附近城市的建设推动区域分工协作和提高整个城市集群的产业空间分工水平可以进一步提高整体产出力【陈彦斌、林晨、陈小亮:《人工智能、老龄化与经济增长》,《经济研究》,2019年第7期。】

【吴楚豪、周颖:《区域分工、经济周期联动性与经济增长极建设——国内价值链分工的视角》,《南方经济》,2023年第5期。】

【王露露、杨丽华:《国家中心城市对区域经济增长的带动效应研究》,《科技与经济》,2022年第5期。】。

当然,第五次技术革命也证明,单一地靠技术进步带来产出能力提升和经济发展即技术-经济范式,是存在障碍和不稳定性的,还需要结合社会-政治范式以解决存在的制度、政策等问题,确保劳动生产率的稳定上升【杨虎涛:《社会—政治范式与技术—经济范式的耦合分析——兼论数字经济时代的社会—政治范式》,《经济纵横》,2020年第11期。】。

(三)需求侧消费力决定因素

根据消费理论,居民收入水平、收入分配、人口规模和结构、受教育水平、互联网技术的应用、城市化率等因素决定着需求侧的消费力。

凯恩斯消费理论表明,总收入对总消费的影响有着决定性的意义,收入增加会带来消费增加,但消费的增加会小于收入增加,并且边际消费倾向呈现出递减的规律。这就意味着收入较高人群的边际消费倾向低于收入较低人群,收入差距大必然导致社会中有效需求不足。研究表明,收入不平等、城乡收入差距持续扩大导致了消费需求和社会总需求的不足,并导致经济出现供需失衡【陈斌开:《收入分配与中国居民消费——理论和基于中国的实证研究》,《南开经济研究》, 2012 年第1期。】。并且,城乡收入差距扩大抑制了农村家庭的生存和享受型商品的消费【李江一、李涵:《城乡收入差距与居民消费结构: 基于相对收入理论的视角》,《数量经济技术经济研究》, 2016年第8期。】,也使整体消费力提升面临困难。

然而,在一定收入水平和分配格局下,决定社会总消费的基础因素是人口规模和结构、素质。较大的人口规模会带来较大的消费量

【孙业亮、刘厚莲、闫文凯:《人口变迁与居民消费-基于区域面板数据的实证研究》,《企业经济》,2016年第8期。】。莫迪利安尼的生命周期消费理论表明,消费者的年龄对个人可支配收入的边际消费倾向起着决定性作用,这意味着人口年龄结构也会对消费力产生影响【赵忠:《如何从生命周期理解我国的收入不平等》,《北京工商大学学报》,2016年第2期。】。少儿抚养比上升对居民消费力产生正向影响,老年抚养比上升对居民消费力呈现负面影响【郭易楠:《我国人口年龄结构变动对居民消费选择的影响》,《商业经济研究》,2020年第11期。】

【陈晓毅:《内生人口结构视角下的人口年龄结构与居民消费率——基于PVAR模型的动态分析》,《中国流通经济》,2014年第7期。】。人口受教育水平对消费力产生积极的推动作用【刘曦子、侯锐、陈进:《人口受教育程度对居民消费的影响研究——基于动态面板分位数回归法》,《西北人口》,2017年第1期。】