人口负增长时代的中国人口治理策略研究

作者: 王军

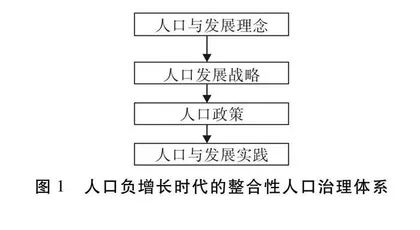

摘要:要以人口高质量发展支撑人口规模巨大的中国式现代化,尽早确定人口负增长背景下的人口治理策略至关重要。无论在人口高速增长时期还是“低生育与人口低增长并存”时期,发展中国家人口治理的理论与实践均以“人口问题”模式及其背后所体现的应急思维和工程设计视角为主导。这种人口治理模式倡导通过对人口发展的直接干预和操纵来“迎合”经济发展、资源利用和环境保护的需要,该模式虽然在控制人口增速等方面取得了一定成效,但也在经济、社会和人口等方面付出了沉重代价。在总结和反思以往经验教训的基础上,文章提出人口负增长时代的人口治理策略应尽快超越“人口问题”模式,彻底摒弃原有应急思维和工程设计视角,高度重视人口自身均衡发展,并充分认识到人自身的巨大创造性及其适应和改造环境的无穷潜力。具体而言,人口负增长时代的人口治理策略是包括人口与发展理念、人口发展战略、人口政策的有机整体,并呈现出理念决定战略,而战略又决定政策的层次递进关系。其中,人口与发展理念层面应弘扬积极人口观以及人口与发展双向互动观,人口发展战略层面应坚决拒斥人口负增长战略,而人口政策则需缓解性政策和适应性政策两者并重。

关键词:人口负增长;人口治理;人口与发展理念;人口发展战略;人口政策

中图分类号:C924.2 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)06-0070-014

一、引言:现代化进程中的人口与发展

党的二十大报告将人口规模巨大作为中国式现代化的首要特征。【习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第22页。】自19世纪中叶鸦片战争以来,无数志士仁人为中国这一世界第一人口大国如何自立自强于世界民族之林而抛头颅、洒热血。尤其新中国成立以来,全国各族人民在中国共产党的坚强领导下,经历了从前30年“站起来”、改革开放以来“富起来”以及新时代以来“强起来”的转变。在此期间,国家致力的民生焦点也从解决人民群众的吃饭问题转变为满足人民对美好生活的向往,建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

在人口规模巨大的中国当前成就的取得来之不易,而要在本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国,规模巨大的人口特征同样伴随着战略性机遇和挑战。2023年5月二十届中央财经委员会第一次会议强调指出,要以人口高质量发展支撑中国式现代化。【新华社:《以人口高质量发展支撑中国式现代化》,2023年5月8日,中国政府网,http://www.gov.cn/yaowen/2023-05/08/content_5754508.htm。】可以看出,人口高质量发展已被看作是实现中国式现代化的战略性推动力量。而如何实现规模巨大的人口高质量发展,已成为当前政府和社会各界普遍关注并亟待解决的关键问题,学术界对此更是责无旁贷。

作为世界第一人口大国和最大发展中国家,中国于20世纪70年代初开始将人口发展纳入国民经济发展总体规划,并先后实施了“晚、稀、少”人口政策、以独生子女为主的人口政策、“单独二孩”政策、“全面两孩”政策以及当前的三孩政策。【王军、刘军强:《在分歧中寻找共识——中国低生育水平下的人口政策研究与演进》,《社会学研究》,2019年第2期;王军、李向梅:《中国三孩政策下的低生育形势、人口政策困境与出路》,《青年探索》,2021年第4期。】在人口政策和经济社会发展两大因素的共同作用下,中国于20世纪90年代初实现了低生育水平,并于2022年正式迈入了人口负增长进程。以往高生育时期的人口高增长模式经过“低生育与人口低增长并存”模式最终转变为当前人口负增长模式,并且人口负增长时代同时伴随着人口的快速老龄化和人口的高度流动性。【原新:《人口规模巨大的现代化建设之路》,《人口研究》,2022年第6期。】在人口负增长时代,人口负增长、超低生育率、人口过快老龄化、人口高流动性并存并相互叠加,这一人口形态与人口高增长时期和“低生育与人口低增长并存”时期相比存在显著差异。对中国来说,一方面人口规模依然巨大,另一方面则面临人口规模不断缩减、人口生育率持续低迷并且程度不断加深、人口结构不断老化、人口流动日趋频繁、区域以及城乡差异扩大化等人口风险和挑战,并进而对经济、社会、国家竞争力等产生全面、深刻和持久影响。

经济、社会和人口的新形态和新趋势客观上决定了需要全面重新构建人口负增长时代的人口治理体系和策略,而这一新体系和新策略的制定则需要具有历史性和反思性视角。自20世纪50年代以来,广大发展中国家的人口治理政策与实践已经持续了70多年,许多国家其间经历了从人口过快增长到人口低速增长直至当今人口负增长的大转变,人口问题本身也经历了180度的大转弯,从人口增速过快和生育率过高转变为当前的人口负增长过快和生育率过低,其中的经验和教训亟待进行系统回顾和总结。也只有在回顾以往人口治理历程并做出深刻反思的基础上,才有可能避免重蹈覆辙并从根本上跳出“头痛医头、脚痛医脚”的人口治理怪圈,切实做到转变人口与发展理念,从而更好应对人口负增长背景下错综复杂的经济、社会与人口发展形势。

二、“人口问题”模式:问题界定、应急思维与工程设计视角

在现代国家,经济成为国家权力运行过程的优先问题,而人口-财富的组合则成为治理理性的首要目标,对人的治理也从具体的个人转向了对人口现象进行调节。【福柯:《安全、领土与人口》,钱翰、陈晓径译,上海人民出版社2018年版,第8-9页。】作为传统人口治理政策与实践的主导范式,“人口问题”模式主要包括人口问题的界定、应急思维和工程设计视角这三个关键部分。

(一)“人口问题”的界定标准

首先,“人口问题”的界定标准既包括人口自身发展是否均衡,又涉及人口自身发展与经济、社会、资源和环境等方面的关系是否和谐。其中,人口自身发展方面的人口问题,主要指人口自身指标是否处于正常范围内,比如总和生育率是否不低于更替水平、出生性别比是否处于103至107的正常区间等,这些都事关人口自身的可持续发展;人口与经济、社会、资源和环境等方面的和谐问题,则主要指由于人口数量、结构、素质和分布及其变化对经济社会和资源环境等造成的影响问题。

其次,“人口问题”的界定范围具有当前和未来的两重维度。其中,人口当前状况(包括人口规模、结构、素质与分布等)一方面作为人口过去发展的历史累积,另一方面又是人口未来发展与变化的前提和基础,起着承上启下的作用。如果人口当前状况自身出现失衡或者其与经济社会等外在环境的关系出现问题,那么人口当前状况就成为一个有待解决的“人口问题”。人口自然发展的未来趋势是指在不进行人为政策干预的情况下人口发展的未来结果。即使人口发展的现状自身及其与外在环境的关系不存在问题,但人口自然发展的未来结果自身或其与外在环境之间的关系仍然会出现不均衡或不协调的问题,此时人口自然发展的未来结果本身也会成为一个“人口问题”。

(二)应急思维与工程设计视角

首先,鉴于“人口问题”模式主要用于二战之后发展中国家的人口治理实践,其背后体现了较为浓厚的应急思维色彩。这种应急思维以新马尔萨斯主义作为典型代表,其渲染令人紧张甚至恐惧的“人口危机”意识和紧迫意识,认为发展中国家的人口快速增长问题已经成为影响世界范围内人类生存和延续的危险因素,如不对其生育率进行紧急遏制,那么不仅将引发全球经济和能源危机,而且还会导致战争、瘟疫、环境灾难甚至人类灭亡。【Notestein F.W., “The Population Crisis: Reasons for Hope”,Foreign Affairs, vol.46, no.1(October 1967), pp.167-180; Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol. 9, no. 1 (March 1983), pp.1-34; Lam D., “How the World Survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demographic History”,Demography, vol.48, no.4(October 2011), pp.1231-1262.】

人口治理的应急思维通常偏好较为强烈甚至过度的政策干预(好比“紧急刹车”),并倾向于“治标”而不是“治本”,即只是将某一特定人口问题作为需要紧急干预和处理的突发事件,而不注重对某人口问题的具体成因进行深入细致的分析。也就是说,人口治理的应急思维注重的只是通过强政策干预暂缓该人口问题的不良影响。由于不能正本清源,应急思维主导的人口治理政策与实践至多只能作为权宜之计(即没有办法的办法),如果长期坚持则可能会导致比原有人口问题更为严重的经济社会后果。【Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol. 9, no. 1 (March 1983), pp.1-34.】

其次,以“人口问题”模式为主导的人口治理主张通过工程设计视角来解决人口问题。该视角一般以系统科学、计算机模拟等自然科学作为方法论基础,将计划和规划未来人口发展等同于大坝、公路、铁路和机场等工程建设。采用工程设计视角往往意味着将“人口问题”更多地聚焦于人口与经济社会和资源环境的协调方面,而相对忽视了人口自身的均衡发展。【宋健、田雪原、于景元、李广元:《人口预测与人口控制》,人民出版社1982年版,第20页。】并且,在人口与经济社会和资源环境的协调方面,工程设计视角也主要持单向人口发展观,主张通过对人口的人为干预和操纵来“迎合”经济社会发展和资源环境保护的需要,即主要将人口当作可以对其进行任意调整和改造的工具和手段,而没有将人口自身发展作为目的。

“适度人口”理论通常作为工程设计视角的理论基础。该理论认为一个国家或地区存在一个对于人均经济、资源或环境条件来说的最佳人口规模,即所谓“适度人口”规模。【王军、周思瑶:《中国人口长期发展战略与未来人口政策选择》,《青年探索》,2021年第1期。】以此为基础,工程设计视角则进一步主张需要通过强政策干预来使得未来人口发展能够实现逐渐趋近于这一所谓的“适度人口”规模目标。例如,有学者提出了“生育率U型轨迹”战略。【王军:《中国三孩政策下的超低生育率与人口发展理念迷思》,《中国研究》,2023年总第29期。】具体来说,首先通过政策干预迅速降低高生育率并在一定年限内维持较低生育率从而使得人口尽快达到峰值,然后继续维持该政策并通过一定时期的人口负增长实现人口规模趋近于“适度人口”规模的目标,最后再通过新的政策干预来将生育率重新提升至更替水平从而实现人口年龄结构均衡的“适度人口”规模。可以看出,工程设计视角是倡导先人为设计出所谓的未来人口发展最优目标以及实现这一目标的最优轨迹,然后通过强政策干预来使得未来实际人口发展能够按照这一最优轨迹发展来逐渐趋近于最优目标。

三、以“人口问题”模式为主导的发展中国家既往人口治理实践

二战结束以来广大亚非拉发展中国家进行的现代化实践为“人口问题”模式提供了从理论探讨转化为人口治理实践的良好机遇。其中,20世纪50年代至70年代,发展中国家基本处于“高生育、低死亡、高增长”的人口转变中间阶段,其人口治理实践主要针对本国人口过快增长问题展开,主张通过控制人口过快增长来为工业化、资本积累等创造良好人口环境,从而加快现代化进程;【Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol.9, no.1 (March 1983), pp.1-34.】20世纪80年代以来,虽然越来越多的新型工业化国家和发展中国家实现了低生育水平,但由于人口仍在低速增长以及以“人口问题”模式为主导的人口治理思维惯性的存在,许多发展中国家的人口治理理念、战略和政策仍然基本停留在人口高速增长时期,此时以“人口问题”模式为主导的人口治理的局限性也更加凸显。