“三治结合”何以得到全国性推广?

作者: 胡占光

摘要:在政策生成及演进过程中,政策创新扩散的持续性是关键问题,考察其引致机制、创新动力、扩散过程等议题,对理解中国政策过程有着重要作用。以浙江桐乡“三治结合”基层治理模式为例,基于政策创新扩散主体、客体与扩散路径的系统性分析框架,剖析“三治结合”创新与扩散的机制,研究发现:“三治结合”之所以能够持续创新与扩散,得益于政治上“合法性”,即“三治”自身具有政治渊源、法律依据、现实基础等符合中国情景的属性;除此之外,也离不开政策企业家、政策属性、府际关系等“技术性”变量。基于此,着重关注“三治结合”创新扩散的技术路线,认为政策企业家的专业素质、创新意识为其提供重要动力与保障;政策属性高兼容性、低成本性,影响政策扩散的规模与范围;中央政府纵向政策吸纳与同级政府横向考察学习对其全国性推广起着关键性作用。

关键词:“三治结合”;政策创新;政策扩散

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)01-0066-012

一、问题提出与文献综述

党的十八大以来,在推进国家治理体系和治理能力现代化语境下,各地区不断创新基层治理模式,涌现出像浙江宁海“小微权力清单”、广东东莞“莞版30条”、江苏太仓“政社互动”等典型做法,为研究基层治理创新提供了生动素材。但从整体性、历史性维度考察社会治理创新,以“中国地方政府创新奖”获奖项目为例,“从2000年到2016年共评选出的160多项创新项目,仅仅不到10%得到持续创新和扩散”①。我们发现,部分创新项目即便是一些原发性创新,往往随着政治形势变化、官员升迁流动、资源投入减少等,失去持续创新扩散的动力,出现“持续性下降、推广性减弱”现象。基于此,反观起源于浙江桐乡的自治、法治、德治相结合的基层治理实践(以下简称“三治结合”),从2013年开始探索,到当前多维社会场景应用,展示出持续性创新扩散效应,值得进一步探讨其创新动力与扩散机制。

“三治结合”进入全国视野,缘于2017年10月党的十九大报告提出“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”,使其从地方性创新经验跃升为国家制度的重要组成部分,一时引起国内各界广泛关注。作为学界回应,近年来国内学界研究主要集中在“三治结合”的概念、关系、生成逻辑及路径等方面,但对“三治结合”创新扩散问题没有专门论述,而是零星散落在其他范畴的研究中,本文经过归纳形成以下综述:一是创新机理。学界从内外两种逻辑展开研究,部分学者认为“三治结合”创新的外部逻辑源于国家与社会关系变革。如郁建兴认为“三治融合”创新价值超越了国家主导的社会治理模式,让社会力量在社会空间中成长①;姜晓萍、谢炜等强调“国家和社会关系变革外部驱动”②③,钟海等指出其创新是国家和社会从“分离”向“互构”关系变革的结果④。另一些学者从乡村治理结构优化的内在逻辑上论证,如李三辉、张明皓认为“三治结合”生成是基于乡村现实困境的乡村治理体系重构创新、乡村治理结构优化诉求⑤⑥;二是推广动力。学界一般认为政府是“三治结合”扩散的主要推动者。高青莲着重关注“基层政府的高效运作”⑦。高端阳等认为地方政府将政策以行政命令的方式逐级分解,层层下达,并施以严格的量化考核指标,推动“三治结合”快速推广⑧。另外,唐皇凤等强调“地方政府推介,新闻媒体报道,专家学者研究的共同作用”⑨。王文彬则认为“学界丰富的研究,为各级政府推广‘三治结合’提供了大量指导意见”10;三是政策优势。学界关注“三治结合”的兼容性、低成本等政策优势。高端阳等、张文显注重其本身具有“中国式叙事逻辑”瑏11瑢的兼容性。景跃进指出“‘三治结合’的表述具有充分的包容性和阐释度,利于扩散和演化”13。李梦侠、唐皇凤等点明其扩散主要依托丰富的治理资源和低廉的运行成本1415。另外,张明皓等注重“三治结合”顶层政策框架具有的成熟性、持续性优势16;熊万胜等、裘斌则认为其系统性和总体性特征有益于进一步扩散17瑏瑨;四是扩散条件。学者们指出“三治结合”有效运行和持续扩散离不开外部环境。如郁建兴强调“三治结合”有很强的特殊性,必须在特定社会背景下因地制宜地推广瑏瑩。围绕“三治结合”外部扩散因素,李梦侠关注“社会环境和文化背景”①,唐皇凤等关注“政策环境”②,姜晓萍等强调“政策调适”③,张明皓提出“时空条件的合宜性”④,黄君录等注重“社会关联度和经济发展水平”⑤等。这些因素影响到“三治结合”扩散的具体策略和选择。

综上所述,已有研究对理解“三治结合”创新扩散具有重要启发价值,但从整体上仍存在待完善之处:一是研究进路上,现有研究成果缺乏与系统性理论和专业性范式的深度对话,只是零星地在应然层面描述“三治结合”创新扩散的逻辑、动力与限度,没有对“三治结合”创新扩散机制着力挖掘和整体考察;二是研究视角上,多数成果从政治学、社会学和管理学等角度展开,还未出现专门从公共政策视角切入的研究成果。事实上,“三治结合”迅速从桐乡首创到全国推广是一个政策创新与扩散的过程,但现有研究并未专门讨论“三治结合”政策创新与扩散的问题,更未有深入探讨为什么桐乡能够进行基层治理创新?为什么“三治结合”能得到全国性扩散?什么因素推动了“三治结合”的扩散?为回答上述问题,本文结合相关理论及“三治结合”特征提出研究框架,从政策创新主体、客体与路径等维度,尝试着对“三治结合”的创新背景、扩散动因及机制作初步解释,以期为中国情景下政策创新扩散研究作出边际贡献。

二、政策创新扩散:一个综合分析框架

(一)理论依据

近几十年来,政策创新扩散一直是国内外公共管理学界研究的主流话题之一。美国学者Walker对政策创新作出新界定,强调不拘于政策属性本身,对采纳政策的政府而言具有新颖性即可⑥,并表现出“政策发明”(PolicyInvention)和“政策扩散”(PolicyDiffusion)两种形式。前者关注政策本身原创性,后者聚焦政策扩散过程⑦。根据学界研究动态,国内外学者从政策主体、组织层级、政策本身、背景环境等不同视角对政策创新扩散影响因素进行了探讨。

微观主体维度上,学者一般研究政策主体个人特质对政策创新扩散的影响。如Arnold等重视资源和人脉⑧、Arnold强调创新精神⑨、Brown强调强权政治手腕作用10等。一些学者论证地方官员政治流动的重要性,如YiandChen提出“政策虫洞”(PolicyWormhole)假说,认为地方官员职业流动对政策学习与扩散正影响瑏瑡。LaveeandCohen强调官员履行政策企业家职能的个人动因和行为选择12。对我国情形来说,ZhangandZhu着重研究地方官员政治级别和年龄对政策扩散的影响①。Zhuand Meng认为官员跨区域流动促进创新政策趋同②。组织结构维度上,学者们认为政策创新扩散主要依靠政府间纵横向互动关系而实现③,特别是学习、模仿、社会化、竞争、压力和强制等机制是重要因素④。部分学者关注央地互动⑤,中央政府“自上而下”政策试验⑥,中央吸纳地方政策创新再向下扩散⑦。同时,杨代福等关注政府内部学习互动⑧;ZhangandZhu整合纵横向扩散机制,认为在组织层面存在多重扩散机制,纵横向扩散会同时存在⑨。政策本身维度上,普遍把政策本身作为政策扩散的重要影响因素10。Rogers最早认为政策属性即可揭示不同政策的差异性,并强调相对优势性、兼容性、复杂性、可观察性和试用性五种创新属性会影响扩散速度瑏瑡。之后,Makse、Clark等学者根据不同案例对创新属性进行检验和深化。国内学者将政策属性应用到不同社会政策场景中,如朱亚鹏等关注棚户区改造12、岳经纶等跟踪罗湖医改13、陈谭等探讨居住证制度14、王法硕等研究疫情防控健康码15等。背景环境维度上,Biggers等关注政策环境、人口结构等外部因素16,Adjei等强调教育程度重要性17,Einstein等(2016)认为民众支持更利于近邻区域开展政策学习与模仿瑏瑨。另外有学者把我国特殊政治环境作为影响政策创新扩散的研究对象,如王浦劬认为,中央与地方存在相互博弈的环境对政策创新扩散影响日益凸显①;杨正喜等强调政府内部条块关系的重要性②,吴宾等突出科层制度的作用③等。

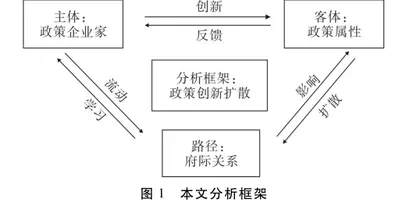

从上述看,国内外学界主要关注政策主体、府际关系、政策属性、背景环境等方面,但中西方政策扩散逻辑存在较大差异④,不能简单地将西方的理论与方法复制应用,亟须通过理论研究来对中国地方政府政策创新和扩散过程提供理论解释⑤。至此,近年来学者纷纷借鉴西方理论,结合中国特色情形,建构中国地方政府创新扩散的研究范式。如朱旭峰等从背景、主体、客体和媒介等四个方面构建政府创新扩散的动力框架⑥;王法硕等从政府能力、府际关系、经济社会环境、疫情防控等维度建立分析框架来解释健康码省际扩散的影响因素⑦;张军涛等从政策扩散强度、广度、速度和方向四个维度探讨了农村宅基地管理政策的扩散过程和特征⑧等。本文在综合前人研究基础上,考虑到“三治结合”生成于中国情景的政治渊源、法律依据、现实基础等背景环境中,并且这些因素具有相对成熟性和稳定性,因此本文对“三治结合”创新扩散环境因素按下不表,只思考影响其创新扩散的政策主体、政策属性、府际关系等技术性变量,并尝试提出“政策创新主体、客体与扩散路径”的分析框架。

(二)分析框架与研究方法

从上述看,为了解释“三治结合”的创新扩散机制,本文从政策企业家、政策属性、府际关系“技术性”变量入手,构建政策创新扩散主体、客体与扩散路径系统分析框架(见图1)。

1.政策企业家。政策企业家是政策过程理论解释政策变迁的关键变量⑨。政策企业家属于政策创新扩散主体,一般拥有一定政治资源,具有政策决策和推广的意愿和能力,是“政策意见的推动者或倡导者”10。其主要包括政府组织的内外部政策推动者,如政府官员、专家顾问、智库成员等,他们通过考察学习、政治性流动、提供决策建议等方式推动政策扩散瑏瑡。在紧密结合政府议程下,政策企业家的行政级别、创新思维、资源获取度等对政策创新扩散有着重要影响。尤其在我国独特的领导干部交流制度下,官员政策企业家在问题构建、创新决策、议程设置等方面作用更加突显。地方主官的制度性流动和地方政府决策权的相对集中,不仅激发地方官员的创新动力,而且相对容易采纳和实施一项新政策①。

2.政策属性。政策本身是影响政策扩散的重要因素②。政策属性作为某一创新政策的核心特质,属于政策创新扩散的客体范畴。已有的研究更多关注政策创新扩散模式及动因,相对忽略了政策本身及其属性对政策扩散和演变的影响。有学者指出,不同类型政策在扩散速度、规模等方面存在差异,应将政策属性纳入政策扩散研究的分析框架中③。就政策属性作用而言,Rogers归纳得出相对优势性、兼容性、复杂性、可观察性和试用性五种创新政策属性会影响政策扩散效率。但“五种属性”各自影响力却不尽趋同,从实际效果看,兼容性和相对优势显著推动政策采纳和推广④。其中,“政策兼容性侧重于影响政策内容,相对优势性倾向于作用于政策推广范围和速度”⑤。

3.府际关系。府际关系又称政府间关系,包括纵向的中央政府和地方政府、各级地方政府之间的关系,同级地方政府之间以及各级政府部门之间的互动关系⑥。在中国情景下,政策扩散主要依靠政府间关系而实现⑦。一般来说,政策扩散主要集中在纵向上下级政府间和横向同级政府间发生,对扩散路径有着决定性影响。从纵向角度看,中央政府依靠自上而下的权威动员和行政指令影响地方政府行为选择⑧,并且为推动新政策快速推广,往往通过“红头文件”方式表达意志⑨。从横向角度看,在晋升锦标赛体制支配下,我国地方政府特别是地理位置临近的政府间会通过采纳创新政策开展彼此竞争与学习10。具体实践而言,创新政策推广往往会出现纵向与横向同时进行的混合扩散模式,以保障其在社会系统内准确有效扩散。

本文按照理论分析与经验研究相结合的思路,采用定性分析和过程追溯的方法,从微观与宏观结合角度展示“三治结合”创新扩散机理和动态过程。为实现这一目标,一是开展跨学科研究。本文研究内容涉及到政治学、公共管理学、社会学等学科,在理论分析中借鉴了以上学科研究的思路与方法。二是开展调查研究。为深入考察“三治结合”的创新扩散过程,我们从2015年开始对其关注和跟进,特别是2015年至2020年,先后6次到桐乡相关乡镇(街道)调研,并通过深入访谈、现场考察、查阅官方资料、邮件回访等多种方式获取研究资料,力图充分掌握实际情况。