构建“基层社会治理新格局”的制度逻辑

作者: 汪锦军

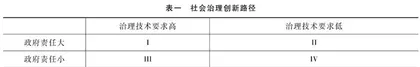

摘要:党的十九届四中全会提出了构建“基层社会治理新格局”的内容和方向。在社会治理新格局的构建探索中,地方围绕基层社会治理新格局的总目标呈现了多元创新案例,这些创新有着不同的目标诉求和创新工具选择。因此,如何理解不同创新背后的逻辑,需要新的理论解释框架。通过政府责任和治理技术两个变量,结合地方的创新实践案例,致力于回答不同地域不同政府在社会治理创新方面呈现巨大差异的内在机制和逻辑。并提出基层治理的四种创新路径:政府治理路径、影子治理路径、合作治理路径和自主治理路径,从而构建“社会治理新格局”下多元创新的解释框架。

关键词:社会治理;创新;逻辑;解释

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)02-0044-012

一、 问题的提出:构建“基层社会治理新格局”的制度逻辑是什么

社会治理是国家治理的重要方面。党的十九届四中全会决议提出必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。并提出构建基层社会治理新格局的规划方向。党的十九届六中全会再次强调,要建设共建共治共享的社会治理制度,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

如果对党的十九届四中全会提出的基层社会治理新格局内容进行解读,可以发现新格局包含了多方面的内容和目标。从新格局的主体而言,不但强调党组织的领导,而且提出要发挥群团组织、社会组织、行业协会商会、家庭和群众的作用;从手段而言,提出要实行自治、德治和法治相结合;从内容而言,提出要健全社区管理和服务机制,提供精准化、精细化的服务;从目标而言,提出要实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。因此,基层社会治理新格局的战略规划是一个涵盖多层面内容的框架,这也构成了党的十九届六中全会强调的“共建共治共享”的基本内容。

与基层社会治理新格局战略规划框架相呼应,我们可以发现各地社会治理创新具有显著差异性和多样性,比如王伟进通过对地方政府决策咨询系统和有关职能部门人员的座谈发现,地方在社会治理方面的实践创新发生在非常广泛的领域与维度上,其切入点也是多样化的。王伟进:《当前我国社会治理实践创新的趋势与挑战》,《社会建设》,2019年第6期。那么,如何将基层社会治理新格局的战略框架与基层多元创新路径相衔接,将多层次的战略规划转化为基层有序的创新路径,是当前需要理论和实践共同回答的问题。已有的研究大多聚焦于社会治理创新的功能和趋势,而很少有研究对不同的社会治理创新路径提供理论的解释。因此,需要在理论上回答各政府部门在推动社会治理创新实践中的制度执行逻辑,以及这些政府部门所面临的风险规避问题和激励设置问题等,李友梅:《中国社会治理的新内涵与新作为》,《社会学研究》,2017年第6期。从而为基层社会治理新格局从政策规划到创新实践的有机转化提供一个有效的解释框架,来回答为何各地政府会采取不同的社会治理创新路径,以及在不同场景下如何采取不同的创新路径的问题。

二、 关于基层社会治理创新路径的文献检视

本文分析的社会治理,主要从党的十九届四中全会关于社会治理的主旨内容出发,分析政府在面对基层社会问题时所采取的行为策略和展开的一系列机制创新,而不去分析社会自身如何进行选择。因此,这里的社会治理创新主体在政府,创新的场域则落在基层。

以社会治理为名的研究内容非常分散,不过总体而言,关于社会治理创新的讨论不外乎三种视角:政府视角、社会视角、合作视角,并在各自视角下形成自己的判断。

在社会视角的讨论方面,社会治理方面的社会视角讨论往往与政府视角讨论交织在一起。如赵秀玲认为,自村民自治之日起,中国基层社会治理一直存在一种矛盾纠葛:站在传统中国基层政治角度看,政府应加大管理甚至管控的力度,并直接或间接任命自治干部;站在现代西方民主政治视域看,政府应减少或取消干预,让村居民直接选举基层干部。赵秀玲:《辩证理解中国基层治理复杂关系》,《福建论坛》(人文社会科学版),2016年第6期。不过,学界普遍认同的是,社会治理的方向应该更多从政府向社会转向。如张小劲和于晓虹通过对2010年以来的案例观察和分析发现,2010年以来的先行试点案例均在一定程度上将社会组织参与社区管理、加强社会管理工作的民主化纳入了创新工作的要点。张小劲、于晓虹:《中国基层治理创新:宏观框架的考察与比较》,《江苏行政学院学报》,2012年第5期。唐钧等总结基层治理创新的五种趋势时提出居民自治是核心,因此基层治理中应充分鼓励和发扬群众的积极性和创造性。唐钧、龚琬岚、孙庆凯:《基层治理的五种创新趋势分析》,《中国机构改革与管理》,2018年第12期。

在政府视角讨论方面,很多学者认为,社会治理不是纯粹指社会管理自己的事情那么简单,而是一个嵌入在公共治理中的概念。社会治理的英文并没有对应的社会学的概念,丁元竹:《从社会管理到社会治理》,2014年3月1日,http://www.71.cn/2014/0301/773695_3.shtml。所谓“Social Management”或“Social Governance”是生造出来对应中文的英语翻译。英文中对应社会管理的核心概念应该是“公共管理”( Public Management 或 Public Affairs)。蓝志勇:《论社会治理体系创新的战略路径》,《国家行政学院学报》,2016年第1期。王绍光通过对大量治理理论研究的反思,指出治理及所谓的范式转换具有明显的意识形态底色。因此范式转换说实际上是一种规范性理论,而不是实证性理论。他强调,通过对各国的现实状况进行考察可以发现,范式转换说其实没有什么牢靠的实证基础。“相反,各国的公共管理实践表明,近年来关于私有化和放松管制的实证研究使我们有充分的理由质疑国家衰落的说法、质疑‘无需政府的治理’的说法。”王绍光:《治理研究:正本清源》,《开放时代》,2018年第2期。与全球治理的实践逻辑一致,对中国场景的实证研究也不断被证明,社会治理的逻辑是深深嵌入在政府治理逻辑之中的。对改革开放以后的中国基层治理研究发现,市场经济改革和国家开放政策是在重新建立国家机器的权威,国家对基层社会的控制能力不是弱化而是强化了。V.Shue,The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politics,Stanford: Stanford University Press,1988.而最近几年的研究也得出了相似的判断,比如周庆智通过对深圳地方创新个案的观察认为,当前的基层社会治理形态,是权威主义结构体系,不存在社会自治结构体系。反过来说,基层治理并没有形成多元民主治理结构,也没有朝着这个方向发展,无论是社会治理还是市场治理,只是权威主义治理的补充形式。周庆智:《权威主义基层治理——以深圳罗湖“质量党建”为例》,《求实》,2016年第10期。

在合作视角讨论方面,大多数的研究都认同中国社会治理是政府与社会互动合作的过程。比如,俞可平较早对社会治理的目标进行过探讨,他认为社会治理的最终目标是实现善治,政府和公民应该相互合作来治理公共生活。俞可平、李景鹏、毛寿龙等:《中国离“善治”有多远——“治理与善治”学术笔谈》,《中国行政管理》,2001年第9期。张康之也持类似观点,他认为合作治理是社会治理的归宿,需要建构一种多元治理主体并存的局面。张康之:《合作治理是社会治理变革的归宿》,《社会科学研究》,2012年第3期。郁建兴、关爽认为,社会治理过程中应该积极释放社会力量。郁建兴、关爽:《从社会管控到社会治理——当代中国国家与社会关系的新进展》,《探索与争鸣》,2014年第12期。易臻真和文军从居民自治和社区共治两大维度,提出基层治理存在四种类型。而其所提出的社区共治,是通过共商、共议、共决的民主协商方式,不断探寻公民权利与公共权力有机结合的过程。易臻真、文军:《城市基层治理中居民自治与社区共治的类型化分析》,《安徽师范大学学报》(人文社会科学版),2017年第6期。因此其所提出的两大维度背后,实质上依然是政府与社会的角色问题。张小劲和于晓虹则通过偏于行政强化导向和侧重于自治强化导向两个维度,来分析不同地方的创新类型谱系。张小劲、于晓虹:《中国基层治理创新:宏观框架的考察与比较》,《江苏行政学院学报》,2012年第5期。因此,社会治理是一个政府管理和社会自治的互动过程。

已有的社会治理创新研究显示,社会治理创新尽管有一些趋势性的特征,但创新呈现出的不是单一特征或某种规律性的线性发展,而是存在创新的多面性。社会治理创新尽管越来越多地依赖社会,但更多时候依然依赖政府的力量。已有研究为我们理解社会治理创新的多元性提供了多方面的视角。但是,很少有研究能进一步回答,基层社会治理创新多元化背后的基本原则和逻辑是什么?多元社会治理创新的背后,是否遵循一种可解释的理论框架,从而可以回答为何在不同领域需要选择不同路径的社会治理创新?

事实上,社会治理创新从来都不是一个简单的社会领域创新问题,社会治理创新背后涉及基层政府、社会安全、社会秩序、社会参与和社会活力的诸多诉求。在某种意义上确实已经成为中国政府用以解决现实社会问题的一个总揽方案。Pieke,F.N.,“The Communist Party and Social Management in China”,China Information,vol.26,no.2(July 2012),PP.149~165.因此,我们需要在一个更为广阔的视野中讨论社会治理创新问题,我们需要寻找一个更包容的解释框架,来回答在党的十九届四中全会关于社会治理新格局的战略框架下,为什么有些基层社会治理创新致力于向社会赋权,而有些创新却致力于强化政府力量。

三、基层社会治理新格局的制度逻辑:理论解释框架构建

在构建解释框架之前,有必要对不同的社会治理创新案例进行考察。考察可从两种路径展开。第一种路径是对不同地区的相似创新案例进行考察。我们可以发现,各地在社会治理创新方面尽管表现出很大的差异性,一些创新依然被各地学习效仿,成为不同地方都采取的普遍创新,这便是创新的扩散。这其中最广泛被学习效仿的创新就是基层网格化管理。自2004年北京东城区首先开始探索城市网格管理以来,尽管很多研究都认为实践上的网格化管理始于北京东城区,但文献计量的相关研究显示,网格化管理在1998年出现了第一篇研究论文,参见尹曦粲、杨华锋:《我国城市网格化管理研究的文献计量分析》,《安徽行政学院学报》,2017年第1期。网格化管理已被广泛运用到全国各地的基层治理、危机预警、社会维稳、社区服务等领域。从扩散范围来说,网格化管理成为近十几年来扩散最广的基层社会治理机制创新。很显然,类似于网格化管理的创新之所以被其他地方学习效仿,成为大家都学习的做法,在于这类创新潜藏着大家都认可的共同逻辑。第二种路径是对同一地方政府的不同创新案例进行考察。我们可以发现,在社会治理实践层面,同一个地方政府却呈现出不同类型的创新路径。有些创新致力于推动社区自治;有些则以政府购买服务的方式推动政府与社会合作共担;而在一些诸如社区安全、市场监管等政府职责领域,地方逐渐出现将这些事务以强化全科网格员的形式交给了社区的网格员,而不是政府亲自负责相应事务。为什么有些领域依然保留为社区自治的事务,而有些领域政府选择采用新的方式重新介入?这背后的逻辑是需要进一步讨论的。

因此,各地呈现出的创新案例既表现出了一些趋同的特征,也表现出差异化的特征。而如何寻找这些趋同和差异背后的解释逻辑,需要一个更为包容的解释框架。如果对这些异同进行深入分析,可以发现一些关键变量在理解这种多元性中具有重要意义。比如,各地之所以普遍采用网格化的管理,其背后的主要动力在于基层社会稳定与安全责任巨大,各种考核要求、维稳要求都驱使基层政府采取无缝隙的网格化管理方式来应对这些挑战。相反,政府之所以在社区不同事务上采取政府购买服务或推动社会自治,则在于这些领域政府责任风险相对较小,因此有意愿探索社会治理新路径。在一些本属于政府职责的领域,政府之所以有些领域采取委托给非公职人员的方式来处理,是因为这些领域政府能有效进行监管和驾驭;相反,在一些核心的政府职能领域,创新的选择则基本限于政府内部创新。因此,不同社会治理创新背后,存在政府责任和政府治理能力的平衡。为此,本文下面将进一步论证,政府责任和政府治理技术可以作为解释社会治理新格局下多元路径创新的两大变量,来解释基层政府在什么情况下会选择什么形式的社会治理创新路径。

(一) 解释基层社会治理创新实践的变量:政府责任与治理技术

1.政府责任

政府责任指的是政府所承担的职责并通过法定的权力运行保证相应职责得到履行。对基层政府而言,政府责任问题是一个复杂的问题,因为政府责任不但涉及基层政府的职责界定,而且涉及政府的权力结构,并受中央的发展战略和基层政府运行机制的影响。