“资产为本”的社区建设与社区治理创新

作者: 朱亚鹏 李斯旸

摘要:“资产为本”的社区建设是当前城市研究的热点之一。我国社区建设实践中自上而下的行政属性和基层党组织在其中扮演的重要作用使得中国“资产为本”的社区建设路径呈现出鲜明的独特性。论文运用案例研究法分析了我国城市社区以“资产为本”的方式推动社区建设的过程与机制。研究发现,中国“资产为本”的社区建设的核心和关键在于发挥社区政治资产的作用,通过认同机制、嵌入机制、赋权机制和育导机制激发和带动社区其他优势资产参与社区融合发展。论文对推动中国“资产为本”社区建设的理论构建和实践探索以及运用资产建设路径破解超大城市基层治理难题具有一定的启示意义。

关键词:“资产为本”社区建设;基层党组织;农民工;融合

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)02-0085-013

一、 引言

社区是城市治理的重要单元,历来是学术界关注的重要领域。近年来,研究者聚焦社区治理“一核多元”主体之间的互动机制与治理绩效,积累了丰富的研究成果。整体而言,既有研究多将社区发展的需求和问题作为社区治理及其研究的逻辑起点。然而,随着新型城镇化战略向纵深发展,社区成员异质性、流动性、复杂性加剧,社区公共服务供需双方信息适配难度增加,传统的以需求为本、问题导向的社区建设面临许多挑战,例如难以准确把握社区成员的服务诉求、社区合作关系不可持续、社区持续发展缺乏内生动力、社区居民公共参与能力下降等。①②20世纪90年代,作为对传统社区发展模式的反思,约翰·克雷茨曼(John Kretzmann)和约翰·麦克尼(John L.McKnigh)提出“资产为本”的社区发展模式(Asset-Based Community Development,简称ABCD),倡导社区发展应从注重社区需求与问题转向其能力与优势,认为真正的社区发展必须依赖当地居民对其资产的运用。魏爱棠:《城中村改造与社区资产建设的“地方维度”》,《中国社会工作研究》,2018年第1期。当前,“资产为本”的社区发展模式已在世界多地得到广泛应用。文军、黄锐:《论资产为本的社区发展模式及其对中国的启示》,《湖南师范大学社会科学学报》,2008年第6期。那么,我国新型城镇化进程中的“资产为本”的社区发展过程如何?基层党组织如何在“资产为本”的社区发展模式中发挥领导核心作用?中国制度背景下的“资产为本”的社区建设路径呈现出怎样的特点,对基层治理有何意义和作用?本文试图提出一个从“资产”角度理解当代中国社区治理的分析框架,并希望在两个方面有所突破:一是在中观层次进一步剖析“社区资产”和“政治资产”这两个抽象概念,使其具有实质性的分析效能。二是展现如何通过社区政治资产动员和激发其他优势资产参与社区治理的过程与机制。

本研究采用案例研究方法,通过考察广州市S社区利用社区优势资源破解“倒挂”社区治理难题的过程,总结和提炼中国制度背景下“资产为本”社区建设模式。案例研究能够为研究者提供丰富的、动态的定性研究数据,有助于研究者关注新颖的研究议题和归纳创新性理论,尤其在解释本土现象、建构本土理论方面具有重要作用。

Robert K.Yin:《案例研究方法的应用》(第3版),周海涛、夏欢欢译,重庆大学出版社2014年版,第33-35页。

毛基业、李亮:《管理学质性研究的回顾、反思与展望》,《南开管理评论》,2018年第6期。

井润田、孙璇:《实证主义vs.诠释主义:两种经典案例研究范式的比较与启示》,《管理世界》,2021年第3期。S社区是一个外来人口数量大大多于本地居民的典型城中村社区,社区环境脏乱、社区成员关系淡漠等问题长期得不到解决。2015年底,作为广州市推动外来务工人员社会融合的重要组成部分,广州市政府率先在S社区开展融合社区创建工作,在创新基层工作和社会治理、破解超大城市流动人口融入难等方面走出新路,得到人民日报、人民网、新华社及本地主流媒体的广泛关注,成为广东基层社会治理创新典范。以S社区为例展开讨论有助于清晰地展现我国制度背景下“资产为本”社区建设的机制和过程。

本文主要通过参与式观察和深度访谈收集一手资料。得益于在广州市来穗人员服务管理局将近一年时间的驻点调研,我们能够近距离观察S社区融合建设过程,并通过对S社区“两委”成员、基层党组织成员和社区社会组织相关工作人员、S社区所在街道的党政领导和相关工作人员、广州市政府相关部门工作人员以及S社区普通民众等半结构式访谈和深度访谈相结合的方式,获得了不同主体对于S社区治理过程的理解。由于S社区治理经验得到了众多主流媒体的关注,因而相关媒体报道也是我们重要的资料来源。我们在研究过程中对相关信息进行了三角比对互证以确保资料信度。

二、 资产与社区建设:既有研究述评与本文研究框架

(一)“资产为本”的社区研究述评

“资产为本”的社区发展模式是当前城市研究的热点之一。1993年,约翰·克雷茨曼和约翰·麦克尼提出“资产为本”的社区发展模式,将社区拥有的优势资源,即“社区资产”,界定为个人资产(Individuals)、组织资产(Associations)、地方制度资产(Local Institutions)、自然和物质资产(Natural Resources and Physical Assets)四种类型。其中个人资产指社区居民的天赋、才能、知识、技能、资源、价值观及投入感(Values and Commitments)等。组织资产指社区文化、娱乐、社交、公民组织或小组等。地方制度资产指社区居民参与社区事务的途径,包括地区政府部门、非政府机构。自然和物质资产指社区设施,如公园、图书馆及自然环境等物质设备。John L.McKnigh, John P.Kretzmann,Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Chicago, IL: ACTA Publications, 1993, pp.1-11.此后,“资产为本”的社区建设和研究逐渐在美国推广开来,并在世界多地得到广泛应用。

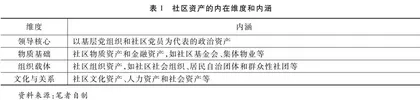

不同研究者对“社区资产”的类型与定义存在差别。例如弗格森和迪肯斯认为社区资本包含五种形式:物质的、人的、社会的、经济的和政治的。格林和海恩斯在此基础上将社区资产扩展为七种:物质资本、人力资本、社会资本、金融资本、环境资本、政治资本和文化资本。周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。但是,无论采取何种定义,“社区资产”都强调社区内在具有的能力、资源和潜力。“资产为本”的社区建设即指试图通过整合和利用这些内在优势推动社区发展的模式。与传统“需求为本”的社区发展模式相比,“资产为本”的社区发展模式更加着眼于社区已有的资源,尝试从个人、组织和机制等方面激发、培养、塑造社区成员合作解决社区公共事务的能力。John L.McKnigh, John P.Kretzmann,Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Chicago, IL: ACTA Publications, 1993, pp.1-11.

“资产为本”的社区建设大致遵循下列步骤。一是制作社区能力清单(Capacity Inventory),其中重点关注社区组织的类型和运作,充分掌握社区内在的资源和能力,这一过程又被称为绘制社区资产地图。二是明确社区建设愿景,并将社区资产与社区建设愿景相关联,制定具体的实施规划。三是动员社区资产,即通过社区内部非正式的内部人际网络和正式的制度建设执行规划。四是评估资产建设成果,考核社区资产建设愿景是否达成。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。然而,“资产为本”的社区建设的操作化依然受到研究者的批评。例如首次将“资产”概念引入社会政策分析的谢若登指出,资产为本的社区建设框架没有提及如何选择资产建设工具的问题,因而难以指导实践。Michael Sherraden, Deborah Pageadams, “Asset-based Alternatives in Social Policy”,Available at https://www.researchgate.net/profile/Michael-Sherraden/publication/23941323_ASSET-BASED_ALTERNATIVES_IN_SOCIAL_POLICY/links/553ea7b40cf20184050f8ac3/ASSET-BASED-ALTERNATIVES-IN-SOCIAL-POLICY.pdf. 值得注意的是,资产为本的社区发展并不排斥外部资源的介入。例如有研究指出,利用社区外的活动、投资及资源等来支持社区发展也是“资产为本”的社区建设的重要途径。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。

近年来,越来越多的国内研究者关注到“资产为本”的社区建设模式。研究者主要围绕“资产为本”的社区建设的特征、内容与步骤进行阐述。研究者指出,与传统的社区发展模式相比,“资产为本”的社区发展模式具有独特的涵义和价值理念,它立足社区优势、强调居民参与、建构关系网络,文军、黄锐:《论资产为本的社区发展模式及其对中国的启示》,《湖南师范大学社会科学学报》,2008年第6期。将个人、家庭和社区自身视为社区治理的真正专家,陈红莉、李继娜:《论优势视角下的社区发展新模式——资产为本的社区发展》,《求索》,2011年第4期。主要分为组织、构想、规划、实施与评估四个阶段。黄翎:《从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示》,《室内设计》,2012年第5期。总体而言,既有研究对“资产为本”的社区建设内涵作出了较为完整的论述,但是运用相关理论进行实证分析的研究相对较少。尽管有一些研究关注到不同类型的社区资产在社区治理中的作用,围绕社区社会资产、文化资产、物质资产等展开分析,例如指出社区文化资产具有提升物质资产、社会资产、人力资产等重要作用。魏爱棠:《城中村改造与社区资产建设的“地方维度”》,《中国社会工作研究》,2018年第1期。

张和清、杨锡聪、古学斌:《优势视角下的农村社会工作——以能力建设和资产建立为核心的农村社会工作实践模式》,《社会学研究》,2008年第6期。但是这些研究大多强调非政府组织的作用,陈红莉、李继娜:《论优势视角下的社区发展新模式——资产为本的社区发展》,《求索》,2011年第4期。

陈艳:《以资产为本的社区发展模式——地震灾后农村社区重建的新视角》,《四川行政学院学报》,2012年第3期。一定程度上忽视了对党和政府的考察。周晨虹:《内生的社区发展:“资产为本”的社区发展理论与实践路径》,《社会工作》,2014年第4期。大量关于我国基层社会治理的研究表明,我国的社区更多的是作为国家治理单元而存在,杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》,2007年第4期。

朱建刚:《社区组织化参与中的公民性养成——以上海一个社区为个案》,《思想战线》,2010年第2期。

王汉生、吴莹:《基层社会中“看得见”与“看不见”的国家——发生在一个商品房小区中的几个“故事”》,《社会学研究》,2011年第1期。党和政府是社区建设的核心领导。丁元竹:《社区与社区建设:理论、实践与方向》,《学习与实践》,2007年第1期。

郁建兴、李惠凤:《社区社会组织发展与社会管理创新——基于宁波市海曙区的研究》,《中共浙江省委党校学报》,2011年第5期。然而既有研究未能充分注意到党和政府在我国“资产为本”的社区建设中的角色和地位,尤其忽视了基层党组织如何立足社区优势资源、激发和培育社区内部治理能力的过程与机制。另一方面,尽管已有大量关于基层党组织引领基层社会治理的实证研究,展示了几年来全国各地基层党建的特色做法和成功经验,但仍然缺乏对基层党组织引领社区治理机制和基层党组织建设何以引领基层社会治理的理论化解释。