被中断的体制化:当代中国商业家庭的代际职业传承

作者: 黄杰

摘要:中国的民营企业已经进入代际传承的高峰期,“民企二代”接班日益普遍。然而,与此同时,一部分下海型企业家的子弟却选择回到体制内单位工作。通过对2016年中国私营企业调查数据的分析,尝试检验中国商业家庭父代-子代体制内职业地位的传承,研究发现中国的商业家庭存在“被中断的体制化”:父代的体制内经历显著提高了子代进入体制内单位就业的可能,并有利于子代在体制内获得较高的职业地位;父代体制内经历的代际影响具有非同质性,相对体制内就业经历,父代的干部身份对子代体制内工作的促进效应更大;父代体制内经历作为一种先赋性资源对子代就业的影响受到子代其他资源禀赋的调节,子代受教育程度越低,父代体制内经历的影响越强。作为国家主导的政经秩序的结果,“被中断的体制化”及其未来发展将对中国商业精英的地位再生产、社会阶层的固化及民营经济的可持续发展产生实质性影响。

关键词:民营企业家;民企二代;阶层再生产;政商关系;家族传承

中图分类号:C912.3文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)02-0106-011

一、引言

中国的民营企业正在经历史无前例的大规模代际传承。改革开放前,受到计划经济思维的影响,国有和集体经济在国民经济中占据了绝对主导地位。改革开放以后,在社会主义市场经济框架下,民营经济获得飞速发展。截至2017年底,全国民营企业数量超过2700万家,产值占GDP比重超过60%,对税收和就业贡献率分别超过50%和80%。①伴随快速发展而来的是企业的代际传承。根据中国民营经济研究会2015年的一项调查,超过80%的中国私营企业是家族所有,这些企业创始一代的平均年龄已经接近60岁。这意味着,在今日中国,有不少于300万家企业(大约占中国民营企业总数的1/3)已经完成或者正在进行所有权和经营权的代际转移。②这种状况在东部经济发达地区尤甚。江苏和浙江的一些县市,超过一半的民营企业面临代际传承的挑战。③

在民营经济大规模代际传承的过程中,“民企二代”(民营企业家子女)这一新兴群体的职业选择令人瞩目。一方面,受到儒家“子承父业”文化传统的影响,大量的“民企二代”或主动或被迫地加入了家族企业工作。一段时间以来,中国的传媒一直有各种“富二代不愿意接班”的报道,其主要理由是“父辈从事的传统产业太低端、太辛苦”。④然而,根据我们在长三角地区开展的田野调查(2016-2020年),大部分“民企二代”实际上并不完全排斥接手企业。在2016-2020年的几年间,笔者曾先后访谈80多位“民企二代”。访谈的对象主要来自上海、南京、杭州、苏州、温州、南通、无锡、合肥等地。在我们的访谈中,大约40%的“民企二代”已经加入了家族企业,30%的受访者表示虽然不喜欢家族企业的工作,但必要时仍然可以接受它。另一方面,出于各种原因,也确实有不少“民企二代”选择在家族企业之外就业。在我们的调查中,约有30%的“民企二代”在家族企业外工作,其中有相当部分是在公共部门,特别是各类政府机关和大型企事业单位。

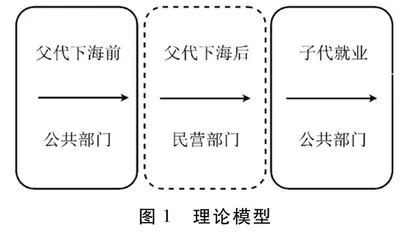

本文着重分析的是“民企二代”的第二种职业选择,即选择体制内单位的工作。尽管“民企二代”是一个新近出现的群体,但国内外学术界已有不少关于二代“子承父业”的研究。李秀娟、张燕:《当传承遇到转型:中国家族企业发展路径图》,北京大学出版社2017年版,第1-23页;应焕红:《传承与超越:家族企业“创二代”成长研究》,社会科学文献出版社2019年版,第189-255页。相较而言,对于“民企二代”的第二种职业选择,我们则知之甚少。“民企二代”何以选择体制内工作?哪些因素影响他们的职业选择?这一选择又如何形塑当代中国的政商关系?为了回答这些问题,本文特别关注父代下海前的职业身份对“民企二代”体制内就业的影响。之所以选择这一因素作为核心解释变量,源于田野的观察:那些我们接触的就职于体制内的“民企二代”,尽管有企业规模、企业年龄、行业等宏观层面及个体性别、受教育程度等微观层面的差别,但相当部分的“二代”都共享一个重要的家庭背景特质,即父代在下海前曾就职于体制内,其中不少还曾担任行政职务。

本文以2016年第12次全国私营企业的调查数据(CPES)为研究样本,试图检验这一田野中的有趣观察。本文主要有两方面贡献:第一,拓展了我们对中国精英职业地位代际传承的认识。尽管长期以来学术界已有大量关于父代-子代社会地位传承的研究,但这些研究基本上只关心父代最近职业的影响。王春光:《中国职业流动中的社会不平等问题研究》,《中国人口科学》,2003年第2期;李春玲:《中国社会分层与流动研究70年》,《社会学研究》,2019年第6期。实际上,在中国的经济改革过程中,不少的民营企业家下海前都有公共部门的工作经历。这一经历对于子代社会地位的影响更为间接、隐秘和持久,是中国精英再生产中被忽视的重要链条;第二,本文丰富了我们对当代中国政商关系的理解。由于独特的成长和教育经历,“民企二代”自大规模出现以来便被许多人视作是既有中国政商格局的潜在变革者。王树金、林泽炎:《民营企业“继创者”分析框架、特征及培养策略》,《中央社会主义学院学报》,2017年第1期;朱妍:《代际传承与“二代”企业家群体研究:以广东为例》,《当代青年研究》,2019年第3期。然而,通过分析“民企二代”回归体制的职业选择,本文显示了一种既有政商模式再生产的可能性。

二、文献回顾与理论框架

(一)职业地位的代际传承

本文涉及的第一个主题是职业地位的代际传承。作为社会分层研究的一个经典议题,长久以来社会学家们围绕先赋性与后致性理论作了大量的理论思考和实证研究。格尔哈特·伦斯基:《权力与特权:社会分层的理论》,关信平等译,社会科学文献出版社2018年版,第1-32页;李强:《社会分层十讲》,社会科学文献出版2011年版,第1-24页。如果大多数社会成员在社会结构中获得的位置主要由出身和家庭背景所决定,那么该社会便是阶层封闭的社会;如果大多数社会成员的阶层位置是由自身的后天努力(如自身努力获得的知识及专业技能等)而决定的,那么这个社会就是一个开放型社会。在这一视角下,改革开放以来,随着经济社会的快速发展,中国的阶层结构也发生了巨大的变化。在改革初期,受益于前三十年的大规模社会改造,中国社会的阶层同质性和流动性很强,个体的职业地位与父代的职业地位关联性很弱。Parish William, “Destratification in China”, in James Watson (eds.), Class and Social Stratification in Post-Revolution China, New York, Cambridge University Press, 1984, pp. 84-120; 郑辉、李路路:《中国城市的精英代际转换与阶层再生产》,《社会学研究》,2009年第6期。然而,随着利益和社会结构的不断分化,社会地位的再生产逻辑逐步恢复,个体职业地位的获得受先赋性因素的影响越来越大。李培林:《当代中国阶级阶层变动》,社会科学文献出版社2018年版,第1-24页;David Goodman, Class in Contemporary China, Cambridge: Polity Press, 2014, pp. 34-63.

聚焦到体制内工作,由于其稳定、福利优厚而广受年轻人的偏爱。这种巨大的职业吸引力导致以家庭背景为代表的先赋性因素在青年人体制内工作的获得中影响尤大。例如,李宏彬和刘志国等人的研究发现,相比普通同龄人,父代在公共部门工作的青年人不仅更容易进入体制内工作,而且在职业生涯中也更容易获得成功。这种效应在父代担任领导干部的群体中更加明显。李宏彬、孟岭生、施新政等:《父母的政治资本如何影响大学生在劳动力市场中的表现》,《经济学》(季刊),2012年第4期;刘志国、James Ma:《谁进入了体制内部门就业:教育与家庭背景的作用分析》,《统计与信息论坛》,2016年第7期。谢宇和杨瑞龙等人的研究显示,父母的党员身份对个体进入公共部门等优势领域有显著促进作用。那些父母拥有党员身份的年轻人更有可能成为党员,并进入公共部门工作。从长期看,他们也更有可能获得职级和收入的提升。Yu Xie,Emily Hannum, “Regional Variation in Earning Inequality in Reform-Era Urban China”, American Journal of Sociology, vol. 101, no. 4(1996), pp. 950-992;杨瑞龙、王宇锋、刘和旺:《父亲政治身份、政治关系和子女收入》,《经济学》(季刊),2010年第3期。朱斌、李煜等人的研究则显示,中国城市居民配偶的家庭背景同样对其个人精英地位的获得和维持有重要影响。婚后配偶父亲的政治地位越高,个体越容易在体制内复制其政治地位,实现精英身份的代际再生产。朱斌:《中国城市居民的配偶家庭与精英地位获得》,《社会》,2017年第5期;李煜:《婚姻匹配的变迁:社会开放性的视角》,《社会学研究》,2011年第4期。

如果说家庭背景等先赋性因素对子代体制内就业有重要作用,那么这一作用是通过何种机制发挥影响的?既有的研究指出了两种不同但相关联的重要路径。其中之一是通过社会关系网络。由于中国是一个关系本位的社会,社会关系网络在个体求职过程中具有举足轻重的价值。强大的社会关系网络不仅能为求职者带来职业信息的优势,同时在许多时候甚至能为求职者获得内部推荐的机会。Mark Granovetter, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, vol. 78, no. 6(1973), pp. 1360-1380; 边燕杰、张文宏:《经济体制、社会网络与职业流动》,《中国社会科学》,2001年第2期。在关系网络之外,另一个重要机制是教育。所谓“学而优则仕”,大量研究已经显示,个体的受教育程度与公共部门的工作有显著的正向相关性,Andrew Walder, “Career Mobility and the Communist Political Order”, American Sociological Review, vol. 60, no. 3(1995), pp. 309-328; 郭丛斌、闵维方:《教育与代际流动的关系研究:中国劳动力市场分割的视角》,《高等教育研究》,2011年第9期。而良好的家庭背景显然大大提高了个体接受优质教育的可能,无论是通过外显的物质支持抑或潜移默化的代际文化传承。李春玲:《高等教育扩张与教育机会不平等》,《社会学研究》,2010年第3期;梅笑、吕鹏:《从资本积累到文化生产:中国家族企业第二代如何完成社会再生产》,《青年研究》,2019年第1期。总的来看,尽管在理论上我们可以清楚区隔两种机制,但在现实运作中两者往往是混杂在一起的。以更专业的术语说,也就是在代际职业地位的传递过程中,既有社会资本的传递,也有文化资本的传承。

(二)国家主导的政商关系

本文涉及的第二个主题是中国的政商关系。由于拥有巨大的经济和社会影响,中国的民营企业家与国家的关系一直以来是学术界研究的热点,获得了许多海内外学者的关注。传统的观点,受现代化理论的影响,认为民营企业家在获得商业成功后会进一步寻求更大的思想和政治自由,这会威胁发展中国家的政治稳定。Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World, Boston: Beacon Press, 1966, p. 418; Victor Nee, “A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism”, American Sociological Review, vol. 54, no. 5 (1989), pp. 663-681.尽管承认民营企业家在“非关键领域”中日益增强的自主性,新近的大多数研究发现中国的民营企业家与国家始终保持着密切的合作关系。黄冬娅:《企业家如何影响地方政策过程:基于国家中心的案例分析和类型建构》,《社会学研究》,2013年第5期; Jie Huang,Ge Xin, “To Get Rich is Glorious: Private Entrepreneurs in China’s Anti-Poverty Campaign”, Journal of Chinese Political Science, online first (2022). 一个根本性的解释在于中国国家主导的政经模式。尽管改革开放以后,政府在市场运作中的直接介入大幅降低,但国家依然是中国经济发展最重要的推动者,不仅掌握着大量关键的经济资源,而且决定着经济发展的宏观政策环境。Bruce Dickson, Red Capitalists in China: The Party, Private Entrepreneurs, and Prospects for Political Change,New York: Cambridge University Press, 2003, pp. 1-28;黄杰:《私营企业主的政治影响力:海外关于中国政商关系研究回顾》,《复旦政治学评论》(第23辑),复旦大学出版社2021年版,第265-284页。在这种状况下,民营企业家不得不高度依附于地方政府,以寻求可能的庇护。