撤镇设县级市抑或县下辖市:新时代经济发达镇的设市模式研究

作者: 吴金群 徐懿琳 廖超超

摘要:经济发达镇是新时代推动新型城镇化高质量发展和基层治理现代化转型的重要载体。为消除镇的建制对区域发展产生的刚性约束,可因地制宜地开展撤镇设县级市,并积极探索县下辖市的创新空间。从新时代市制演变的逻辑看,两种设市模式的实施条件有所差异。在政区建制、政区空间和行政单位等核心要素上,两种设市模式的内涵明显不同。可在比较优劣和约束条件的基础上,锚定适用对象:撤镇设县级市适合位于母县的边界处,或处于交通枢纽、边境口岸,且大都市有一定的距离的非县政府驻地镇;县下辖市适合还没有达到县级市标准但又面临体制约束,或已达到县级市标准但为母县政府驻地的经济发达镇。

关键词:经济发达镇;撤镇设县级市;县下辖市

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)03-0070-010

一、问题的提出

进入新时代以来,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。新型城镇化是中国经济高质量发展的重要支撑,其本质内涵是高质量的城市建设、高质量的基础设施、高质量的公共服务、高质量的人居环境、高质量的城市管理和高质量的市民化的有机统一。作为产业与人口集聚的空间载体,一大批综合实力强、人口体量大、辐射面广的经济发达镇正在自下而上地推动新型城镇化的发展。然而,镇的建制及其权责配置不仅无法有效提供公共服务,而且阻碍了城镇化的高质量发展与基层治理现代化的转型。因此,经济发达镇的行政体制改革与设市模式创新成为新型城镇化建设中一个亟待解决的重要问题,也是创新新型城镇化高质量发展体制机制的一条重点路径。为破除经济发达镇面临的体制约束,我国曾开展一系列强镇扩权的改革试点。通过授权或委托的方式,赋予经济发达镇以部分县级经济社会管理权,从而提高行政效能,促进经济社会发展。尽管强镇扩权在一定程度上缓解了经济发达镇的发展困境,胡税根、刘国东、舒雯:《“扩权强镇”改革的绩效研究——基于对绍兴市28个中心镇的实证调查》,《公共管理学报》,2013年第1期。陈剩勇、张丙宣:《强镇扩权:浙江省近年来小城镇政府管理体制改革的实践》,《浙江学刊》,2007年第6期。但由于相应的制度、体制、机制不健全,强镇扩权的实际效果不佳。韩艺、万双:《从强镇扩权到镇级市:扩权、升级,抑或权能?——龙港镇改市之省思》,《北京社会科学》,2018年第5期。唐庆鹏:《强镇扩权:深化乡镇行政体制改革的新近探索与实践》,《经济体制改革》,2015年第3期。正因为如此,探索新的设市模式成为各界讨论的热点议题。那么,经济发达镇设市模式的创新路径有哪些呢?

第一类研究主张推广“撤镇设县级市”模式。这是指建制镇在符合现行建制市标准的前提下,通过一定程序,撤销镇的建制设立县级市建制的过程。王敬尧、丁亮:《撤镇设市:经济发达镇有效治理的逻辑》,《中国行政管理》,2020年第3期。因为强镇扩权并不能解决经济发达镇面临的资源与权力稀缺的困境,而镇级市、省辖县管市和副县级市等定位均缺乏必要法律依据,所以撤镇设县级市是破解经济发达镇困境的较优选择。薛泉:《镇改市:大镇行政体制创新的龙港个案研究》,《河北学刊》,2017年第3期。在实践中,应优选已达到设县级市标准、双中心或多中心且非县城的镇升格为县级市,刘君德:《新时期中国城市型政区改革的思路》,《中国行政管理》,2003年第7期。刘君德:《论中国建制市的多模式发展与渐进式转换战略》,《江汉论坛》,2014年第3期。并可以从人口集聚、经济实力和服务能力等三个方面设定建制镇升格为建制市的标准袁中金、侯爱敏:《建制镇升格设市标准研究——以苏州市为例》,《江汉论坛》,2014年第3期。。撤镇设县级市能够消除经济发达镇面临的刚性行政体制约束,徐振宇、李人庆:《从“小城镇大问题”到“小城市大问题”——“中国第一农民城”龙港的追踪调查》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2020年第5期。通过权力与资源的下沉以及政府行动空间合法性的获得,实现经济发达镇的有效治理。王敬尧、丁亮:《撤镇设市:经济发达镇有效治理的逻辑》,《中国行政管理》,2020年第3期。但是,撤镇设县级市会增加县级政府的数量与机构,加大省(区)管理难度与行政成本。辜胜阻:《通过特大镇改市推进城市化科学发展》,《区域经济评论》,2017年第3期。

第二类研究主张探索“县下辖市”模式。把县辖市作为新型城镇化中设市模式创新的基本路径,李金龙、闫倩倩、廖灿:《县辖市:新型城镇化中设市模式创新的基本路径》,《经济地理》,2016年第4期。选择非县政府驻地的经济强镇改为县辖市。贺曲夫、刘焱、孙继英:《我国县下辖市的可行性探讨》,《热带地理》,2010年第2期。刘君德:《中国县级市制研究——论中国建制市的多模式发展与渐进式转换战略》,《江汉论坛》,2014年第3期。关于县辖市的行政级别,有学者认为等同于乡镇,但经济社会管理权限可根据需要适当放宽,刘君德:《县下辖市:尝试一种新的政区制度》,《决策》,2005年第4期。有学者认为副县级市在可行性与适应性方面更具优势。李雪伟、杨胜慧:《“镇级市”和“副县级市”两种设市模式的评估和比较》,《城市问题》,2018年第9期。由于县下辖市与我国现行法律制度相悖,于文豪:《县辖市问题的宪法评价与政区优化》,《法学评论》,2019年第2期。应选择规模较大、区位和资源条件优越的城镇以及特殊类型的政区进行试点,并修改相应法律使改革合法化。李金龙、闫倩倩、廖灿:《县辖市:新型城镇化中设市模式创新的基本路径》,《经济地理》,2016年第4期。“县下辖市”模式在赋予强镇发展权限和级别的同时,避免了县镇脱离的尴尬,有利于促进城乡一体化发展。顾朝林:《中国城镇化中的“放权”和“地方化”——兼论县辖镇级市的政府组织架构和公共服务设施配置》,《城市与环境研究》,2015年第3期。它修正了整县设市与切块设市的弊端,贺曲夫、刘焱、孙继英:《我国县下辖市的可行性探讨》,《热带地理》,2010年第2期。有助于解决地方治理中制度供给的不平衡问题,于文豪:《县辖市问题的宪法评价与政区优化》,《法学评论》,2019年第2期。并培养基层自治性姚中秋、张林:《建立县辖市,创新城镇治理模式》,《学术界》,2015年第5期。。但是,存在行政级别较低与高发展需求之间的矛盾,李雪伟、杨胜慧:《“镇级市”和“副县级市”两种设市模式的评估和比较》,《城市问题》,2018年第9期。也可能导致辖区分割、辖区间贫富悬殊与两极分化、效率公平等问题。顾朝林、浦善新:《论县下设市及其模式》,《城市规划学刊》,2008年第1期。

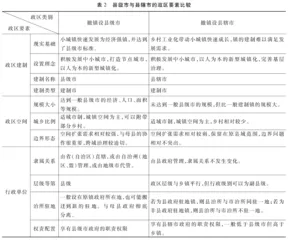

综上,已有研究对两种设市模式的优劣、适用条件和改革路径进行了初步探索。但是,多数研究没有准确界定和区分两种设市模式的本质内涵和制度差异,从而造成概念使用的混乱,比如将撤镇设市与切块设市混为一谈、把县辖市看成镇级市、甚至还出现市级镇等提法。而且,多数研究将两种设市模式分而论之,造成了研究结论的不当趋同,以至失去实践指导意义,比如都认为适用于双中心或多中心县域内非县政府驻地的中心镇。鉴此,本文首先通过梳理国内撤镇设县级市、国外与我国台湾地区县下辖市的实践特点,并结合新时代市制演变逻辑,分别提出撤镇设县级市的推广条件和县下辖市的适用条件;其次,基于政区三要素的分析框架,对“撤镇设县级市”与“县下辖市”两种设市模式的政区要素与适用性进行精细化比较,以进一步明晰两种模式适用条件,为我国经济发达镇的设市模式和体制创新提供更具指导性的理论支撑。

二、撤镇设县级市的国内实践及推广条件

(一)国内撤镇设县级市的实践梳理

所谓撤镇设县级市,是指遵照法定程序和相关标准,撤销原建制镇并在其行政区域设立县级市的过程。改革开放以来,我国共开展了7次撤镇设市改革,(见下表1)。另外,有些地区在撤镇的同时,会划进部分周边的乡镇或村庄。比如,福建省于1987年撤销了晋江县的石狮、蚶江、永宁3个镇和祥芝乡,设立了石狮市。这类改革不是严格意义上的撤镇设市,属于典型的切块设市。它们可以为未来的改革提供参考,但由于涉及区划边界的调整、多个行政主体的整合以及改革的初始条件有所不同,不能与撤镇设市混为一谈。

总的来看,撤镇设县级市的案例在时间、空间、区位条件、发展方向等四个方面表现出一定的特点:第一,从时间分布来看,撤镇设县级市的案例主要集中在2000年以前(特别是1980年前后)。这是因为在1955-1982年间,我国采用的是1955年制定的切块设市的标准。1983年,民政部根据经济社会发展提出了内部掌握的设市标准,并分别于1986年与1993年公布了新的设市标准。同时,放宽了少数民族地区、边远地区与具有特殊经济政治军事文化地位城镇的切块设市标准。吴金群、廖超超:《我国城市行政区划改革中的尺度重组与地域重构——基于1978年以来的数据》,《江苏社会科学》,2019年第5期。第二,从空间分布来看,撤镇设县级市的实践在东部2例、中部3例、西部2例,没有明显的区域选择性。第三,从区位条件来看,被撤的镇在设市前大都具有优越的区位条件,并据此获得经济社会的快速发展。而且,被撤的镇大多处于母县政区与周边政区交界处的非县政府驻地镇。第四,从发展方向来看,撤镇设县级市后既有保留建制至今未变的,也有升格为地级市或变成地级市下辖城区的,同时也出现从县级市重新降格为镇或调整为管理区的情况。可见,其发展方向有一定的不确定性。

(二)国内撤镇设县级市的推广条件

进入新时代,中国城市面临高质量发展和精细化管理的新要求,空间内部更新和外部联动的新趋势,高度复杂社会下强化基层民主的迫切性等新情况。与之相伴随,我国市制演化从推行“数量速增的广域行政市制”阶段进入探索“质量提升的适域治理市制”阶段,其演进逻辑体现为国家战略逻辑、城市发展逻辑与制度效能逻辑的互构。熊竞:《政区三要素框架下的中国当代市制:演进逻辑与优化路径》,《学术月刊》,2020年第7期。从国家战略逻辑来看,经济发达镇设市模式创新需要服务于国家治理的现代化、以人为本的新型城镇化,以及基层社会的和谐稳定。从城市发展逻辑来看,设市模式创新需顺应城市发展的新趋势,适时调整市制结构,推动大中小城市和小城镇协调发展。同时,借助数字化赋能,实现城市高质量建设与发展的目标。从制度效能逻辑来看,设市模式的创新需要通过制度、体制、机制等方面的创新及其效能转化,推动城市治理体系和治理能力的现代化。

第一,从国家战略逻辑来看,撤镇设县级市需要服从国家治理的战略布局,协调好经济发达镇与其母县之间的利益关系,维持地方政权和基层社会的相对稳定。一般来说,经济发达镇是其母县的重要财税来源。对单中心结构的县来说,经济发达镇单独设市会对其经济社会发展产生重创。所以,选择具有双中心或多中心结构的非县政府驻地经济发达镇进行改革,阻力会相对小一些。同时,为避免撤镇设县级市造成母县政区的碎片化,被撤的镇最好位于母县政区的边界处。衡水镇设市的次年又与母县合并,主要原因在于涉及县政府驻地搬迁和一系列利益关系的协调。有时,母县虽然一开始不太认可,但也会迫于政治压力与民意走向,转而支持撤镇设县级市。比如,龙港镇作为苍南县的经济中心,其成功设市是中央和浙江省顺应新型城镇化发展趋势推动的结果,也是龙港基层政府、企业家、退休官员和民间组织持续呼吁的结果,同时也是温州市尤其是苍南县政府切实贯彻中央决策的结果,是典型的自下而上与自上而下有机结合的改革。徐振宇、李人庆:《从“小城镇大问题”到“小城市大问题”——“中国第一农民城”龙港的追踪调查》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2020年第5期。另外,少数民族地区和边远地区的重要城镇以及重要工矿科研基地、著名风景名胜区、交通枢纽、边境口岸所在的镇等也比较适合通过撤镇设为县级市,来满足特定时期国家发展战略的要求。作为边境口岸的阿尔山镇与畹町镇设市,就是典型例子。

第二,从城市发展逻辑来看,撤镇设县级市不仅需要符合市制建立的基本条件,而且应在大中小城市和小城镇协调发展中找准定位,推动区域经济社会的高质量发展。一方面,城镇化水平较高、经济实力强大、资源环境基础较好、基本公共服务水平较高、且已经达到县级市标准的经济发达镇,撤镇设县级市可以解决其发展面临的行政体制约束,为地方发展配置更多的权力与资源。另一方面,培育城市群或都市圈既是构建大中小城市与小城镇协调发展格局的重要方针,也是提升我国城市全球竞争力的重要战略。具备较好区位优势的经济发达镇,通过撤镇设县级市能够迅速与周边其他城市形成城市群,或成为所在大都市圈的重要节点,使其获取单个小城镇难以具备的参与全球竞争和合作的契机。构建分工合理的产业集群与城际合作,不仅有利于提高城市群的发展质量,而且可以共同促进区域经济社会的协调发展。