比较视野下的中国治理:分析与反思

作者: 敬乂嘉 任媛媛

摘要:在中国全力推进国家治理现代化和增强国际话语权的背景下,对中国治理的比较特征和全球价值的正确认知显得尤为重要。文章从国际比较的角度出发,选取在国际上有一定影响力的20项治理指数,分析和比较2000-2020年间中国的评分和排名。结果显示,国际治理指数在该期间对中国治理的整体评价处在中间水平,略有上升;同时存在显著的结构性差异。相关评价一方面反映了中国作为发展中国家所具有的治理供给特征,另一方面也反映了指数设计和运营上存在的局限性。对治理一般性和特殊性的辩证认知,有利于正确理解和使用国际治理指数,以“办好中国事情”和“讲好中国故事”。

关键词:中国治理;国际治理指数;治理;善治;国家治理

中图分类号:D61;D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)04-0027-012

追求善治是全球性共识,但其具体内涵和实现路径存在情境差异。与西方的治理相较,“中国之治”的成功实践无疑是治理多元性的最好佐证。自党的十八届三中全会以来,国家治理体系与治理能力现代化成为我国全面深化改革的总目标。国家治理是中国自主提出的概念,在某种程度上也是当前中国治理的代名词,其内容、目标和实现路径,以及与源自西方的治理的异同,成为实践与学术探索的热点。在全球化进一步深化发展的形势下,从比较角度上对中国治理进行概念辨析和程度测量,有助于更好地理解中国治理的比较价值和全球意义,厘清其未来发展方向和重点,最终有助于在实践上解决中国自己的问题,在理论上做好中外的对话和沟通。

当前,对中国治理的理解主要体现在学术分析和建构上,还较少对其进行测量尤其是进行比较测量。这一方面是由于中国治理实践的后起性和与西方实践的差异性,使得在实践与理论之间的关系有待进一步澄清;另一方面也由于国内学术界在治理测量研究上的滞后,尤其受制于全球视野、方法论和数据的短板。由于合理的治理指数对有效测量治理实践发展、开展纵向和横向比较、推动政策议程都具有重大意义,理应引起足够重视。为此,本文将在初步比较西方与中国治理差异的基础上,选取若干国际上现有的治理指数,分析中国在这些指数中的评分与排名,探讨其合理性和存在的问题,并在此基础上就正确认识和进一步发展国际治理指数提出建议。

一、比较视野下的中国治理

兴起于西方的治理概念体现了对后现代社会公共事务复杂性的回应。治理通过倡导多元合作来重塑政府、市场与社会之间关系,实现对现代官僚制和行政体制的超越,以达到“没有政府的治理”或者“更少的政府、更多的治理”的理想状态。俞可平主编:《治理与善治》,社会科学文献出版社 2000 年版,第2-15页。因此治理被广泛认为是一种多元价值的复合行动机制,即按照联合国全球治理委员会的定义,治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方法的总和,是使相互冲突的或不同利益得以调和,并采取联合行动的持续过程;这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或符合其利益的非正式制度安排。Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance, Oxford: Oxford University Press, 1995, pp.13-15.由于对协作方式与主体的不同关注,围绕治理产生了一系列相关概念,包括合作治理、多中心治理、多层级治理、整体性治理和网络治理等,构成了治理研究的丰富图景。

早在上世纪60年代,以奥斯特罗姆为代表的制度分析学派提出了多中心治理理论,强调公共事务内在矛盾、多元行动者和规则的多元性和联系性,倡导多元参与的集体行动过程和制度安排。治理概念在1980年代的国际学术界就已引起广泛重视,推动了国际政治科学学会的“政府结构与组织”研究委员会在1988年创立著名国际期刊《治理》。在1989年世界银行提出“治理危机”一词后,这个概念在广大的第三世界国家也得到了广泛接受。 World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth.Washington, DC: The World Bank, 1989, p.60. 治理的价值具有多元性特征,既包含了具有强烈意识形态取向的西方民主价值,也包含了有效、平等、问责、法治、透明、参与、廉洁等非西方政体同样重视的价值,使它成为一个得到全球接受的价值符号。

治理概念与实践在中国存在非常不同的发生和发展语境。治理一词在中国的使用要追溯到2000多年前,一开始主要表达“修理、整理”的意思。改革开放前,治理被主要用在对自然灾害的回应上,比如“治理黄河”“治理沙漠”等。改革开放以来,治理的内涵逐渐从社会治安综合治理走向“治国理政”。在历届党的代表大会的报告中,陆续出现了“环境污染的综合治理”“治理经济环境” “治理好香港”“全球治理”“城乡社区治理”等表述,并在2013年正式发展出“国家治理”的概念。这些关于治理的不断丰富的表述构成了中国治理的基本要素。

尽管中国的治理概念与西方的治理概念存在不同的发展路径,但都是对复杂社会公共事务的应对机制,天然存在互鉴之处。首先,中国治理同样存在多元价值诉求,西方治理所追求的很多价值元素在中国国家治理中亦得到认可,在社会主义核心价值观中得到表述。同时,中国治理实践也越来越多地强调“共建共治共享”的多元协作机制理念,尤其体现在2004年党的十六届四中全会即提出的“党委领导、政府负责、社会协同、公民参与”的社会管理16字方针上。

但是中国治理与西方治理也存在重大的形态差异。这首先是由中国当前的发展阶段所决定的,即中国治理需要同时应对现代社会和后现代社会的治理问题,需要同时完善现代行政国家和发展后现代协作国家。因此对中国这样现代化发展水平仍然有限的发展中国家而言,国家治理是中国现代国家的建设过程,其中政府治理是关键构成,应该首先构建和完善“善政”的现代行政管理体系,善政才能善治。其二也是由中国发展的历史道路所决定的,在中国特色社会主义体制下,国家治理是党领导人民实现对国家的治理,作为治理对象的“国家”包含了政治、经济、社会、文化等众多领域和公私主体,具有泛在性。

这些因素决定了不论是对治理价值构成元素的理解和表述,还是在其实现机制上,中西之间的相同点和差异处可以同时是显著的。这使得在运用治理指数来比较不同政治和文化制度背景的国家时,尤其在使用基于西方价值的治理指数体系来看待中国时,需要对比较结果保持审慎态度和正确理解。

二、二战后国际治理指数的发展

治理指数是衡量国家或地区治理效果与水平的重要工具。通过将复杂抽象的治理内容转换成可测量的评价指数,可以对一个治理单位的整体治理状况和动态变化有直观的认识和理解。依据治理指数包括其分项指数的测量结果,可以在展现治理绩效的同时发现治理的短板,进而明确治理改善的方向,推动和引导治理变革。以国家为单位的治理指数,还提供了在全球治理格局下考察不同国家治理效能的工具,成为国家之间了解、学习、合作与竞争的重要参考。

以国家为单位构建的治理指数体系在二战后随着现代国家体系的形成和基本定型而日益成熟。治理指数体系充实了以联合国为代表的新兴国际组织进行全球资源配置、决策和行动所必需的知识基础,推动了发达国家制定国际战略、设定议题与形成决策,也影响了发展中国家的发展战略和取向。治理指数的创制和运行主体主要是联合国机构、西方专业组织或国际非营利机构,反映这些主体的知识与价值体系、工作需要、全球影响与联系、数据可得性与研究能力等。与国际治理指数的发展相适应,二战后对国家的分类开始从简单分类走向精细测量,同时测量也开始从整体测量走向明细测量。国际治理指数的产生和使用有助于国与国之间的比较沟通,以及全球层面的知识积累和实践发展,成为推动全球化发展的重要技术工具。

尽管如此,国际治理指数在实际运用中还存在诸多挑战。这些指数既面临在指数设立和运用上的一般性问题,也面临因国别比较所涉及的个别性问题。通常来看,国际治理指数面临如何应对约200个国家与地区之间的差异性和复杂性问题,需要处理好现代与传统、一般与特殊、合法性与有效性、分析性与综合性、个体与整体、认知与实践等诸多关系和矛盾。国际治理指数要能够被广泛接受,既需要体现指数本身所应该具备的科学性、专业性和稳定性,同时还需要展现出使用主体与客体对指数的基本内容和测量结果上的一定共识。不论在技术层面还是价值层面上的分歧和不严谨都可能带来严重的误导。经济合作与发展组织(OECD)的研究报告就分析了对治理指数的兴趣以及由此导致的指数使用和滥用的情况。Arndt, C., Oman, C..Uses and Abuses of Governance Indicators, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, 2006, pp.13-89.围绕当前世界银行发布的最具影响力且使用范围最广的“世界治理指数”曾引起了激烈的争论。世界治理指数的设计者在2007年专门就最常见的11种批判性观点逐一解释与回应,以增进学界对该套综合性指数的认识。Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M..The Worldwide Governance Indicators Project: Answering the Critics, Policy Research Working Paper, No.4149.World Bank, Washington, DC, 2007, pp.1-31.此后该指数体系仍然受到很多批评,Langbein等2010年的一篇文章认为该指数所测量的话语权和问责、政治稳定和暴力缺失、政府效能、监管质量、法治与腐败控制六个方面,实际缺乏差别而是指向了一个共同的大概念。Langbein, L., Knack, S..“The Worldwide Governance Indicators: Six, One, or None?”, Journal of Development Studies, Vol.46, No.2 (February 2010), pp.350-370.

国际治理指数对中国的治理实践也产生了一定影响。聚焦经济社会层面的国际治理指数,尤其是联合国机构体系所发布的指数,得到了较多接受和采纳,比如人类发展指数和电子政务发展指数等。在中国的营商环境建设中,世界银行发布的营商便利度指数也得到了中国政府的高度重视。正确地理解和运用国际治理指数,尤其是处理指数在技术和价值层面的适用性,成为在国际治理领域开展对话与合作的必要前提。作为回应,国内学界一方面开展了对国际治理指数的介绍和结构分析王丛虎、祁凡骅:《探索治理现代化的评估维度》,《中国人民大学学报》,2015年第3期。,一方面也出现了自主建构国际治理评价指数的努力高奇琦、游腾飞:《国家治理的指数化评估及其新指标体系的构建》,《探索》,2016年第6期;郭苏建:《全球正义的概念化和测量方法》,《探索与争鸣》,2020年第5期。 。本文主要从国际治理指数对中国的评价效果出发,对相关指数反映出的整体趋势和效果进行分析和反思。

三、国际治理指数对中国的评价

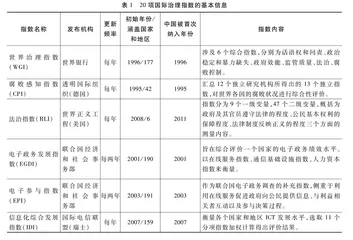

已有的国际治理指数从不同角度反映了国际上流行的“善治”理念。通常,善治的基本要素包含了合法性、法治、透明性、责任性、回应、有效、参与、廉洁、稳定以及公正等。俞可平:《民主与陀螺》,北京大学出版社 2006 年版,第 84-86 页。结合以上基本要素以及现有治理指数的影响力,本文选取20项国际治理指数进行分析(见表1的汇总信息)。这20项指数主要由联合国机构或七国集团的研究机构设立,同时也包含了以中国的机构为依托的指数即全球正义指数。这些指数在二战后逐渐出现,其中多数出现在上世纪八十年代之后。多数指数在设立首年即纳入中国,尽管这不代表中国政府的认可或参与。这些指数通常设立之初就覆盖了全球多数国家和地区,并逐渐纳入更多的国家和地区。

(一)中国治理的评分与排名