过程论视角下中韩社会救助制度构建的比较研究

作者: 张奇林 付名琪

摘要:福利体制是理解福利政策全生命周期运转的逻辑基础。基于过程论视角,东亚渐进式福利过程可解构为形成、运用、反哺的连续统,而通过比较中、韩社会救助制度的构建有助于把握东亚福利体制的质相同异。中国低保的形成在平行政府竞争中呈分批式特征,韩国国基保则在中央政府主控下一步到位。为适应生产需要,中、韩分别以内涵更新、外延拓展的方式强化社会救助制度的运用。此后,中、韩社会救助制度以差异化策略反哺政策环境,通过保障家庭功能、维护阶层稳定挑战利维坦式福利供给,形成“网络-工具”动态平衡结构。中、韩社会救助制度的构建蕴含着东亚福利承诺对生产主义与家庭主义的共同追求,但策略选择上的碎片化特征将长期存在。

关键词:东亚福利体制;政策网络;社会救助制度;国际比较

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)05-0035-010

一、引言

在政治经济学研究中,福利国家是政治与经济发展的产物,“福利体制”意味着对福利制度在再分配中的功能定位和社会分层中的目的指向进行类型化设定①。在共同的“儒教福利哲学”基础上,东亚国家的福利政策表现出区别于其他福利体制的“生产性”“家庭化”和“儒教主义”特征②。但由于政治性、社会性和地缘环境上的差异,东亚国家在福利产品的设计上具有多元表现。各个国家会根据自身的社会、政治、经济发展需要来构建福利政策,进而对社会的功能运转产生差异化影响Kim S., “Confucianism and Acceptable Inequalities”, Philosophy and Social Criticism, vol.39, no.10 (November 2013), pp.983-1004.。鉴于福利产品与福利组合的多样性,东亚社会的福利实践是否能用“东亚福利体制”这一概念以囊括受到学界广泛争论。熊跃根熊跃根:《国家力量、社会结构与文化传统——中国、日本和韩国福利范式的理论探索与比较分析》,《江苏社会科学》,2007年第4期。等学者认为东亚社会内部在社会结构、文化、历史传统、现代化进程等特征上的鲜明异质性意味着不可能在社会福利政策上存在“均等齐一的东亚之像”。 相反,怀丁Holliday I. and Paul W., “Tiger Social Policy in Context” In Holliday I. and Paul W., (eds.) Welfare Capitalism in East Asia, London: Palgrave Macmilan, 2003, pp.1-36. 、韩克庆韩克庆、金炳彻、汪东方:《东亚福利模式下的中韩社会政策比较》,《经济社会体制比较》,2011年第3期。等学者则强调现实中或大或小的福利形变不能否定东亚福利体制这一“理念类型”的整体性。随着东亚国家的高速发展与分化,关于“东亚福利体制是否存在”这一元问题的讨论历久弥新,并深刻影响着日益丰富的本土性福利实践。已有研究强调,福利实践的内在统一性是支持东亚福利体制存在的重要基础。通过对各国福利制度进行跨时空比较,可以发现东亚地区福利供给模式深受自由主义福利体制的影响,存在低政府福利支出、发展性福利偏好、较高的个人与家庭福利责任、注重福利制度在维护政权与社会稳定上的功能性等特征,同时伴随着普遍性福利持续扩大的趋势万国威、刘晨、陈梦真:《东亚福利体制的理论动态:30年间的国外观察》,《社会工作与管理》,2018年第4期;(Gao Q., Yoo J., Yang S.)et al., “Welfare Residualism: A Comparative Study of the Basic Livelihood Security Systems in China and South Korea”, International Journal of Social Welfare, vol.20, no.2 (April 2011), pp.113-124; 万国威、刘梦云:《“东亚福利体制”的内在统一性——以东亚六个国家和地区为例》,《人口与经济》,2011年第1期。。然而,东亚福利体制的内在统一性是否以及在多大程度上投映于福利制度的构建过程仍然有待检验。埃斯平·安德森在界定“福利体制”这一概念时强调,“福利体制的形成在一定程度上决定着社会发展偏好和政治行为模式”。Esping-Anderson G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp.32.换言之,福利体制作为前置性社会要素,不仅会直接影响到福利政策的工具属性、价值指向、技术特征和顶层设计,更深刻渗透至福利政策的全生命周期运转之中,为福利政策的形成、运用、管理和变迁提供价值判断与逻辑指引鲁全:《中国特色社会保障模式初论——基于管理体制的视角》,《社会保障评论》,2021年第2期; Voss J.P. and Simons A., “Instrument Constituencies and the Supply Side of Policy Innovation: The Social Life of Emissions Trading”, Environmental Politics, vol.23, no.5 (September 2014), pp.735-754; Dunn W., “Methods of the Second Type: Coping with the Wilderness of Conventional Policy Analysis”, Review of Policy Research, vol.7, no.4 (June 1988), pp.720-737.。因此,通过对福利政策构建这一典型的政治行为进行比较,以其历时性动态机制窥见不同国家的福利供给模式特征,“由果寻因”式地把握东亚国家在福利价值追寻上的异同,能够为东亚福利体制“内在统一性”论证提供新的视角。

在差异化设定城市开发序列的历史背景下,政策实验被广泛应用于东亚国家的福利决策。渐进主义贯穿福利政策的构建过程,并赋予东亚国家福利发展以较高的适应能力Ko K. and Shin K., “How Asian Countries Understand Policy Experiment as Policy Pilots?”, Asian Journal of Political Science, vol.25, no.3 (August 2017), pp.253-265.。以社会救助制度为例,中国最低生活保障制度(简称“低保”)和韩国国民基础生活保障制度(简称“国基保”)的确立与完善都经历了一个“由点到面”的扩散过程,从上海和首尔的地方实践演化为全国性的制度变迁。值得注意的是,中、韩两国社会救助制度的形成不仅强调空间概念上的“渐进”,更通过在不同政策网络与发展阶段中的更新与调适,实现福利供给水平甚至范式上的“渐优”。随着国家经济发展与贫困治理思路的转变,中、韩两国的社会救助制度日益注重对贫困个体的权利保护与深层赋能,为保障人民生活、维护社会稳定作出重要贡献。在把握中、韩社会救助制度构建的渐进主义通路这一基础上,已有经验表明,福利政策的构建过程将受到国家力量、社会结构、文化传统等外部环境和政策属性等内部因素的综合影响Wasserfallen F., “Policy Diffusion and European Public Policy Research” In Edoardo O. and Sandra V.T., (eds.) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp.621-633;朱旭峰、赵慧:《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保政策为例(1993-1999)》,《中国社会科学》,2016年第8期。。内嵌于殊化的社会设定,“低保”和“国基保”在构建过程中可能会选择不同的策略,进而形成差异化的福利产出。然而,这种差异是否蕴含东亚福利体制的共同价值追求仍然有待进一步论证。

二、过程论视角下社会救助制度构建的逻辑链

根据政策网络理论,社会救助制度作为福利领域的重要政策工具,其从设计到运作的全生命周期都受到政策网络的影响Compston H., Policy Network Theory and the Future of Public Policy, London: Palgrave Macmmilan, 2009, pp.52-70.。政策网络是由政策管理者与目标群体组成的集合体,是国家福利体制所蕴含宏观经济变量、正式与非正式政策、历史文化与信仰、利益代理人等要素在政策构建过程中的行动意象表达Evans M., “Understanding Dialectics in Policy Network Analysis”, Political Studies, vol.49, no.3 (August 2001), pp.542-550.。在布鲁金提出的“网络—工具”模型之中,政策网络具有多元一致性、主体独立性和相互依赖性等特征,既是政策构建的先定条件,能够通过内部政治、经济、法律和组织等方面的资源依赖和交换推动政策的制定与应用,也是受政策影响而弹性变动的未定项Bruijin H.D. and Heuvelhof, E.T., “Policy Analysis and Decision Making in a Network: How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol.20, no.4 (December 2002), pp.253-265.。例如,社会救助制度作为社会治理的政策工具,国家权力将引导建构其合法性基础,而其合法地位的确定或将推动国家权力体系调适和支配手段改革贾玉娇:《重新发现东亚社会保障——对发展主义话语中东亚国家发展能力的回应及新解》,《社会保障评论》,2020年第4期。。基于政策工具与政策网络的复杂博弈,相关研究分化出技术论、设计论与过程论等三个学派郭随磊、魏淑艳:《政策工具研究的过程论视角:优势、逻辑与框架》,《东北大学学报》,2017年第3期。。其中,技术论强调政策工具的工具属性;设计论强调对社会问题及其对策的结构性分析;而过程论则是基于所处情境的经验分析,侧重探讨政策工具的价值因素、推动力量及其与外部环境的互动关系。过程论学派认为,即使是实践效果并不明显的政策工具,其形成、应用、变迁的构建过程本身也蕴含着相当的过程价值、程序价值和历史价值盖伊·彼得斯、弗兰斯·冯尼斯潘:《公共政策工具: 对公共管理工具的评价》,顾建光译,中国人民大学出版社2007年版,第45-62页。。因此,为了更好地解构东亚渐进式福利过程,验证福利政策“工具—网络”的动态关系,彰显中、韩社会救助制度构建对国家福利体制的映射,本研究拟采用政策工具研究领域广泛应用的过程论作为分析框架。

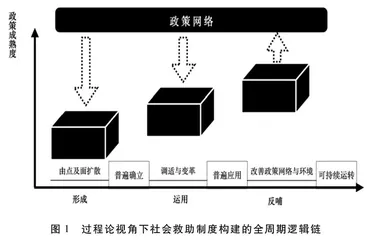

在过程论视角下,社会救助制度与特定习惯、文化、理念的联结与互动贯穿其构建过程Pierre L. and Patrick L.G., “Introduction: Understanding Public Policy through its Instruments: From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation”, Governace, vol.20, no.1 (January 2007), pp.1-21.。从政策运行的一般性逻辑链条来看,社会救助制度的构建过程可以概括为由形成、运用和反哺三个环节构成的连续统。如图1所示,政策工具的形成过程以其变得“常见”为终点,运用过程以其“有效落地”为终点,而反哺过程则侧重其对政策网络在议程设置、制度变迁等要素上的反作用,以形成“网络—工具”动态平衡结构为目标。通过形成、运用、反哺三个环节,社会救助制度不仅确定了其作为政策工具的合理性,使得政策成熟度呈阶梯式上升,更进一步实现了与政策网络间的能量转换。