情绪认知影响移动政务用户的持续使用研究

作者: 米加宁 商容轩 张斌

摘要:移动政务作为互联网时代政府治理的新途径,其用户的持续使用问题关系到数字治理效能的实现。目前移动政务存在用户持续使用率较低的问题,且政务APP评价中普遍存在较强的情感分歧度。以情绪认知评价理论作为基础,构建情绪认知作用下的移动政务用户持续使用模型。通过问卷调查,运用结构方程与模糊集定性比较分析方法探究用户认知因素在移动政务持续使用过程中的作用关系。研究发现内在认知负荷、认知需求与认知信任通过满意度影响持续使用行为,而外在认知负荷则与持续使用行为具有直接效应;认知信任影响移动政务用户对系统的相对优势评价,是促使用户持续使用的核心条件。研究发现扩展了情绪认知评价理论在移动政务领域的应用,并为用户持续使用的提升与移动政务工作的改进提出了建议。

关键词:移动政务;持续使用;情绪认知评价理论;政务APP用户

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)05-0045-014

一、问题的提出

在新冠肺炎疫情暴发后,“不见面”的疫情防控原则推动政府公共服务供给模式加速走向“缺场”,移动政务成为政府实现数字治理的重要渠道。截至2021年12月,我国互联网政务用户规模达9.21亿,①超过90%的省份上架了移动政务APP。②同时,政务APP下载量逐年攀升,移动政务逐渐成为地方政府探索社会治理新模式、提高社会治理效率的重要途径。

然而,实际调研发现,用户的初始接受意愿与持续使用意愿间存在显著差异,即存在实际持续使用率较低的问题。伴随着“最多跑一次”等对于传统政务服务大厅的创新性改革,“物理空间”政府的公共服务质量不断提升。而作为替代产品的政务APP,其安全保障体系不完备以及个性化智慧化程度不足等问题却依旧普遍存在,国务院办公厅:《关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》,2021年11月12日,https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=6993472868907681862&t。导致公众对于移动政务的相对优势评价逐渐弱化。同时,已有相关研究以政务APP评论为对象进行文本挖掘,发现较强的情感分歧度普遍存在于各省市政务APP用户评价中,商容轩、张斌、米加宁:《基于BRNN的政务APP评论端到端方面级情感分析方法》,《数据分析与知识发现》,2022年第Z1期。即用户对于某一政务APP的情感评价,在短期内同时存在完全积极与完全消极的情感倾向。究其原因,一方面,用户对于移动政务的功能需求重点不同导致情感满足的差异性;另一方面,用户个体的认知差异促发了用户评价的情感分歧。政务APP作为“数字空间”政府提供政务服务的新渠道,与传统“面对面”的服务模式存在巨大差异。这意味着,用户必须经过一定程度的思考与学习才可以熟练使用政务APP。因此,对于数字能力较差、认知需求较低的用户群体来说,无法避免地会对政务APP的使用产生一定的认知负担与心理拒斥。同时,用户在学习使用过程中产生的认知负荷会进一步弱化其对政务APP的相对优势评价,负面的认知观点会不断降低用户的情感评价,甚至外化为移动政务系统的中断使用行为。

移动政务作为特殊的信息系统,其采纳意愿主要受用户需求支配,尤其在疫情的冲击下,移动政务APP有时会成为公众对于公共服务模式“不得不”的暂时选择。那么,如何推进公众自愿产生并保持移动政务的使用意愿?如何扩展持续使用的用户群体以提高移动政务工作的满意度?从已有研究来看,当前学界已经基于技术采纳模型、系统成功模型、期望确认模型、整合的技术接受模型等理论对如何改造移动政务系统以促进用户初次采纳以及持续使用问题展开讨论。王法硕、丁海恩:《移动政务公众持续使用意愿研究——以政务服务APP为例》,《电子政务》,2019年第12期。但移动政务的持续使用问题不仅与信息系统本身相关,还会涉及许多外部环境因素,这些因素会以刺激的形式影响用户认知心理,且情绪评价过程会直接影响用户的行为选择。然而,目前从情绪认知视角出发的国内研究总体较少,特别是缺少对政务服务APP持续使用阶段的用户分类研究。从用户情感评价视角的已有研究来看,已有学者探究了公众对政务信息的情感评价与传播效果的关系,冯小东、马捷、蒋国银:《社会信任、理性行为与政务微博传播:基于文本挖掘的实证研究》,《情报学报》,2019年第9期。并且通过文本挖掘对评价文本进行情感差异度研究。刘桂琴:《政府数据开放平台用户评论情感差异分析》,《数字图书馆论坛》,2019年第2期。当前学界较为关注对用户情感评价方法的探究,商容轩、张斌、米加宁:《基于ABSA方法的移动政务用户情感分析》,《图书与情报》,2022年第3期。缺少将用户情绪认知作为整合性框架的因素机制分析。

基于上述背景,本研究基于情绪认知评价理论,对认知视角下政务服务APP的用户持续使用意向影响因素及其作用路径进行探索性分析。同时,考虑到部分认知因素的相对稳定性,运用组态分析方法将用户信息视为具有多种认知特征的个案,尝试探究影响移动政务用户持续使用行为的核心条件,并分析导致具有不同认知特征的用户群体持续使用行为的原因变量组态关系。以期在理论上,扩展情绪认知评价理论在移动政务领域的应用。在实践中,为增强用户黏性,扩大移动政务的持续使用,推动政务服务从“掌上可办”向“掌上好办”转变提供借鉴与参考。

二、理论分析、模型建构与研究假设

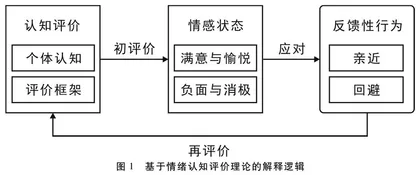

情绪认知评价理论(Cognitive Theory of Emotion)又称为“认知-评价”理论,Lazarus R.S.,“Progress on a Cognitive-Motivational-Relational Theory of Emotion”,American Psychologist, vol.46,no.8(October 1991),pp.819-834.主张情绪产生于个体对外部事物接触行为的认知与评价,同一外部事物对不同个体可能会导致差异化的情绪结果。个体为了保持良好的自身状态,会针对情绪促成的、具有威胁和挑战的外部事件直接采取行动,这些行动包括:回避、接受或降低等。情绪认知评价理论认为认知、情绪与行为具有层次递进的关系,该理论具体解释了外界刺激通过认知与评价影响个体情绪以及后续反馈性行为(回避或接受)。目前已有研究关于情绪认知评价理论的应用主要集中在企业管理与市场营销。在人力资源管理方面,已有学者研究如何通过改善沟通行为以调节组织成员的压力感受,提升工作幸福感。胡东妹、何路峰、陈默:《领导的亲组织不道德行为与员工情绪枯竭:情绪认知评价的理论视角》,《中国人力资源开发》,2021年第10期。在市场营销领域,情绪认知评价理论主要用于鉴别用户情绪以预测消费行为。王国才、吴越、王希凤:《认知评价理论视角下的营销人员服务销售二元研究》,《东南大学学报》(哲学社会科学版),2022年第1期。移动政务用户在初次使用政务APP后,会通过认知形成初次评价并对情绪产生作用,用户为了平衡情绪状态会试图采取行动——即选择后续接触行为(中断或持续使用),这与情绪认知评价理论具有内在的一致性。因此,本研究基于情绪认知评价理论构建了“认知—评价—情感—反馈—再评价”的解释逻辑(如图1所示),以分析移动政务APP用户持续使用意向的影响路径与提升策略。

在移动政务领域,用户对移动政务系统的接触行为会刺激用户的认知结构,并引发初次评价。认知视角下个体评价涉及的要素主要包括认知负荷的感知、认知需要与认知信任。用户经过一系列的心理感知,会对使用移动政务产生两方面的评价:一是基于自身认知水平与移动政务交互过程而产生的个体认知评价;二是对移动政务系统的相对优势产生整体性评价。多维度的认知要素评价与相对优势评价共同作用于用户个体的情感变化,当用户感受到移动政务系统对于自身而言使用简易且优势巨大,就会对移动政务的使用感到满意与愉悦。同时,用户通过对情感状态的考量采取应对性的反馈行为,积极的情感状态会促进用户的持续使用,而消极的情感倾向则会促使用户降低或中止使用,表现为移动政务用户的流失与转移(用户更倾向于选择政府网站或服务大厅等“替代品”获取政务服务)。为了探究认知视角下移动政务持续使用的影响机制,运用结构方程模型进行分析,构建基于情绪认知评价理论的移动政务持续使用研究模型(如图2所示)。

认知资源有限理论认为任何学习和问题解决活动都要消耗认知资源,都有可能造成有限认知的超负荷。黄希庭:《心理学导论》,人民教育出版社1991年版,第125页。认知负荷是特定时间内施加于个体认知系统的心理活动总量。Sweller J.,“Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning”,Cognitive Science, vol.12,no.2(December 2010), pp.257-285.Sweller将认知负荷分为三类:内在认知负荷(Intrinsic Cognitive Load ,ICL)、外在认知负荷(Extraneous Cognitive Load,ECL) 与相关认知负荷。Sweller J.,“Element Interactivity and Intrinsic, Extraneous, and Germane Cognitive Load”, Educational Psychology Review, vol. 22, no. 2 (June 2010),pp.123-138.Kalyuga认为相关认知负荷与内在认知负荷相重合,本质上难以区分,因此可以将认知负荷理论框架简化为外在认知负荷与内在认知负荷双重维度。Kalyuga S.,“Cognitive Load Theory: How Many Types of Load Does It Really Need?”,Educational Psychology Review,vol.23, no. 1 (February 2011),pp.1-19.

内在认知负荷由学习者与学习材料交互活动中的先前经验与材料性质决定,Sweller认为个体可以通过认知图式的建构与自动化降低内在认知负荷来提升任务的完成水平与情绪感知。根据图2可以发现,用户对内在认知负荷水平的初评价会引发情感态度的变化。用户在使用政务APP时,感知到的内在认知负荷压力越高,则对内在认知负荷的评价与情感就越为负面。外在认知负荷由学习材料信息组织与呈现的复杂度决定。信息系统的界面设计会影响消费者的情感与认知过程,进而影响消费者的行为决策意向。Xu J. D.,Benbasat I. and Cenfetelli R.T., “The Nature and Consequences of Trade off Transparency in the Context of Recommendation Agents”,MIS Quarterly, vol. 38, no. 2 (April 2014),pp.379-406.不同复杂度的信息系统会占用不同程度的认知资源,而当复杂性达到一定程度时,就会快速增加外在认知负荷继而造成认知超载并产生消极的情感影响。代祺、张中奎:《基于认知负荷角度的消费者网购决策的实证研究》,《统计与决策》, 2016年第14期。用户在使用政务APP时感知到的外在认知负荷承载压力越高,其对外在认知负荷的评价水平就越低。移动政务作为特殊的信息系统,用户在进行移动政务学习与使用时会占用认知资源,移动政务系统不流畅、功能不全面、界面不清晰等问题都可能会增加用户对系统复杂性的感知从而增强外在认知负荷,即降低其对外在认知负荷的评价水平。同时,持续的认知资源消耗会造成情绪枯竭,甚至直接影响用户的使用意向。刘得格、时勘、王永丽、龚会:《挑战:阻碍性压力源与工作投入和满意度的关系》,《管理科学》,2011年第2期。

据此,本文提出以下假设:

H1:用户对使用政务APP的内在认知负荷评价正向影响使用满意度;

H2a:用户对使用政务APP的外在认知负荷评价正向影响使用满意度;

H2b:用户对使用政务APP的外在认知负荷评价正向影响持续使用意向。

认知需求理论(Need for Cognition,NFC)主要关注用户在最初使用信息系统技术后的心理动机,用户需求进入了自觉心理后就会成为其各种行为的动力来源,Bhattacherjee A.,“Understanding Information Systems Continuance: An Expection-Confirmation Model”,MIS Quarterly, vol. 25, no. 3 (July 2001),pp.351-370.即用户将自己的需求作为对该系统进行判断的价值标准,从而根据这一标准产生一系列接受或拒绝的后续媒介接触行为。用户认知需求是指用户个体参与和享受思考的倾向,在移动政务研究的背景下,将认知需求定义为个体面临新的移动政务系统学习任务时愿意主动付出心理努力的倾向。认知需求较低的用户倾向于浅层信息加工方式,而认知需求较高的用户则倾向于信息的深加工。屈慧君:《认知需求与微博虚拟品牌社区消费者满意度的关系——一个有调节的中介效应模型》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2017年第3期。在移动政务系统的研究中,不同认知需求的个体,执行认知任务的努力程度不同,信息加工的自主性也不同。根据“认知-情绪-行为”的解释逻辑,移动政务用户的认知需求越高,越愿意付出努力去整合移动政务使用中的相关信息以完成任务,进而对满意度产生影响。据此,本文提出以下假设: