村规民约的文本和背后的治理议题及演变

作者: 郎友兴 陈文文 薛晓婧

摘要:村规民约文本内含着村庄治理的基本内容,前后不同的版本忠实地记载着治理变迁的历史信息。对衢州市上洋村十版村规民约进行文本分析来追寻三十年来乡村治理变化的轨迹。从文本的内容、功能、语言表达等演变过程,可以看出其修订是以问题与政策、共治与共享、限制村域内权威为导向,其背后治理议题逐渐地从整合控制论、义务论、整体利益论、村落身份认同论走向权利论、主体论和平权论,从工具论走向工具与权利、价值融合的治理轨道上。这些印迹与村治演变过程恰恰是中国多数村庄所经历着的,从这个意义上来说,上洋村并非是独一无二的,借其可以窥见乡村社会之普遍表现形态。

关键词:村规民约;文本;乡村治理;演变

中图分类号:D668文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)05-0059-014

前言

村规民约被人们称之为村庄里的宪法,可见其重要性不言自明。从横向来看,不难看出各地、各村文本上的差异性;从纵向来看,村规民约是有变化的,不同的时期有不同的“版本”。从村规民约的变化可以窥探乡村治理的嬗变,尤其在一个村庄里村规民约的变化,则有其历史演进的意义,因为村规民约文本内含着村庄治理的基本内容,其文本的前后不同版本逻辑地记载着治理变迁的历史信息。浙江衢州市上洋村在过去的30多年间共制定过十版“村规民约”,这是一个具有探讨价值的典型案例。

如何看待村规民约已有的讨论涵盖了村规民约的性质(是什么)、特征(有什么)与作用(怎么样)三个方面。从性质上说,又可分为国家中心主义视角与社会中心主义视角。从国家中心主义角度来看,一方面这是政府所强调的。现代村规民约从内容、行文到印制,实际上都是由当地政府尤其民政部门统一组织或推动,这一官方性反映了政府部门对村民自治的目标设计和政策追求李学兰、柴小华:《当代法治实践中的村规民约——滕头村村规民约的文本解读》,《甘肃政法学院学报》,2010年第3期。。在地方实践中,有些村委按照基层政府下发的“范本”,不断重新修订相关规约,村规民约在被动转型过程中虚化为一种形式上的文本 ,呈现出形式化、趋同化及空泛化的态势。周铁涛:《村规民约的当代形态及其乡村治理功能》,《湖南农业大学学报》(社会科学版),2017年第1期;谢晖:《当代中国的乡民社会、乡规民约及其遭遇》,《东岳论丛》,2004年第4期;彭忠益、冉敏:《乡村治理背景下村规民约发展的现实困境与重塑路径》,《中南大学学报》(社会科学版),2017年第6期。另一方面,村规民约是成为乡村治理话语体系的重要部分,人们通常将其视为法治体系下的补充。它不同于民事私约与国家法律,是一部比较意义上的民间法,一个有一定自主性的行动规范体系,因此,需要“在‘国家法’之外,标出‘民间法’的概念来作区别”梁治平:《清代习惯法:社会与国家》,中国政法大学出版社1996年版,第35页。。作为一种准法律规范,它既具有规范村民行为、配置农村利益、维护地方秩序、建设社会公德等作用,又可以保证基层民主,促进团结互助,走向善治。陈寒非、高其才:《乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究》,《清华法学》,2018年第1期;陈亚通:《走向善治的变迁:滕头村村庄治理三十年——以奉化市滕头村十七个村规民约为视角》,《中共浙江省委党校学报》,2012年第2期。从社会中心主义角度看,村规民约是自治体的规则,是村民通过相互协议让渡出自己部分权利形成公共权力实现村民自治的重要契约性规范。周铁涛:《村规民约的历史嬗变与现代转型》,《求实》,2017年第5期。这种民间规约具有民间性、乡土性、自治性、成文性等特点刘笃才:《中国古代民间规约引论》,《法学研究》,2006年第1期。,承载着中国社会中并不起眼的惯习。它们共同塑造了村庄的制度环境,通过将个人整合于集体,实现村庄的凝聚与团结周怡:《共同体整合的制度环境:惯习与村规民约——H村个案研究》,《社会学研究》,2005年第6期。。在社会规范上,形式理性化、权威制度化的自治规范也仍然是村级治理的一条有效途径赵佳维:《村规民约:村落整合与发展的一种机制》,浙江师范大学2006年硕士学位论文。。村规民约权威塑造的关键要素,如规制性、合法性、文化认知性王国勤、汪雪芬:《村规民约的权威塑造》,《江苏大学学报》(社会科学版),2016年第2期;周家明、刘祖云:《村规民约的内在作用机制研究——基于要素—作用机制的分析框架》,《农业经济问题》,2014年第4期。相互作用,推动着村规民约效力的发挥。

无论是从国家中心视角抑或是社会中心视角,都卷入了对村规民约地位特征与实际作用的讨论。其中,村规民约的效力研究则更为细致,指出了其发挥作用的约束条件与具体内容。例如村规民约效力的发挥是建立在利益关联的村集体经济、民主有为的村庄政治或稳定的乡村社会结构等村庄基础之上苏运勋:《村规民约的社会基础及其运作机理——以鲁中D村为例》,《兰州学刊》,2021年第3期;周家明、刘祖云,《传统乡规民约何以可能——兼论乡规民约治理的条件》,《民俗研究》,2013年第5期。;村规民约在村级财务管理、村集体资产增收、整合农民利益、促进文明乡风建设等方面具有重要作用。“经济利益”,作为关键,能够更有效地形成村庄内部共同体。对于集体经济强大的分配型村庄而言尤为如此,由于利益的分配和处理需要获取多数人的同意,村规民约也体现为一种程序民主而受到村民重视贺雪峰、何包钢:《民主化村级治理的两种类型——村集体经济状况对村民自治的影响》,《中国农村观察》,2002年第6期;陈晶莹、陶庆:《新型集体经济下分配型村规民约的研究——以衢州市S村为例》,《中国发展》,2021年第3期。。

由此可见,村规民约的效力与其条文内容紧密联系张文中:《试论乡规民约的性质与效力》,《甘肃政法学院学报》,1994年第3期。,而后者可直接反映在村规民约的文本之中。在实地走访中,不难发现有的村规民约可作为地方法,这类规范独具特色和传承性,逐渐转型为法律政策的地方化版本,推进了村庄善治。当然,依然不可否认的是,有些村规民约照本宣科,抹除了乡土性,沦为形式化条文范本与墙上装饰品。从这个意义上说,村规民约并非沉默不语,它不仅能够通过丰满的细节帮助我们辨别乡村治理是否“流于形式”,还能够帮助我们识别村治的重点与倾向。

因此,本文借助上洋村村规民约文本窥见中国的乡村治理轨迹,理由如下:第一,作为研究对象,上洋村村规民约前后共有十个版本,历时30年,资料丰富完备。区别于标准化的官方范本,上洋村保留了从第一版到第十版的修改印迹,无论是从日渐丰富的内容、不断完善的形式,还是从最初手写版到如今的电子版,都反映了上洋村基层组织自治活动的真实变化;第二,目前从语言学角度对村规民约文本的关注较少,对通过语义特点和语言资源追寻村治轨迹的关注度较低;第三,十版村规民约的变化梳理也是对当前村规民约仅作为一种文本静态研究的回应和补充。

一、 作为乡村治理工具的村规民约:内容结构与功能

尽管国家政权早已经深入地控制着中国广大的农村基层社会,而法律、法规也日益成为规范、调节农村社会行为的基本手段,但是,当代中国农村有不少事务依然受到传统习惯包括村规民约的支配。“村规”与“民约”是有所差异的,不过,实际上人们往往将两者连起来使用。鉴于这样的情形,中央多次强调村规民约的意义。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,2014年10月28日, http://www.gov.cn/zhengce/2014-10/28/content_2771946.htm;《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,2018年1月2日,http://www.gov.cn/zhengce/2018-02/04/content_5263807.htm;《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强和改进乡村治理的指导意见〉》,2019年6月23日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5407656.htm。浙江省从2015年3月开始在全省范围内全面推动修订村规民约,并将其纳入2018年度各地的平安综治考核之中。

学界较为普遍的看法是,最早的村规民约大概是由范仲淹制定的。王铭铭、王斯福:《乡土社会的秩序、公正与权威》,中国政法大学出版社第1997年版,第484页。也有的认为,北宋嘉佑进士、著名学者吕大钧制定的《吕氏乡约》是我国历史上第一部成文的村规民约。安广禄:《我国最早的乡规民约》,《今日农村》,1998年第4期。但不管如何,北宋时期我国已经出现了所谓的村规民约之类的规则了。现代村规民约自然沿袭传统规约,但是,它们在新历史条件下所产生的村民之间的契约,是治理农村基层规则的重要组成部分。现在全国各地所制定的村规民约(如果有制定的)都是成文的规则,也就是已经由不成文走向成文化了。

为规范村规民约,官方在内容上作了五个方面的规定:规范日常行为、维护公共秩序、保障群众权益、调解群众纠纷与引导民风民俗。《民政部 中央组织部 中央政法委 中央文明办 司法部 农业农村部 全国妇联关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》,2018年12月26日,https://mzzt.mca.gov.cn/article/zt_cgmy/zcwj/201812/20181200013983.shtml。事实上,目前各地成文的村规民约内容基本上按照这五个方面展开。或者更确切地说,这五个方面是对广大农村所施行的村规民约的总结与归纳。

现代村规民约是面对农村市场化改革趋势,回应村民政治期待、利益维系和社会秩序维护等诉求,逐步发展出来的农村基层社会的治理规则。因此,通常具有下列几个方面的功能。一是身份认定功能(剥夺/给予),二是维护生产、生活和社会治安等秩序功能,三是集体资源和福利分配功能,四是道德教化、礼俗的仪式功能,五是村民参与功能。

作为村民进行自我管理、自我教育、自我约束的行为规范,村规民约不仅构成了一种融乡土性与现代性于一体的整合机制,而且还是国家秩序构建在基层作用的有效补充。对促进农村经济发展、维护社会稳定、推进乡村依法治理,构建“覆盖城乡、全民共享”的“生活品质之城”具有重要意义。徐前:《城乡变迁背景下的村规民约研究——以杭州市为例》,《法治研究》,2010年第12期。

二、上洋村十版“村规民约”的文本及其变化

上洋村是浙江省衢州市柯城区花园街道下辖的富裕村。全村户籍人口853人,外来人口1200余人,分2个自然村,3个网格,4个村民小组。村两委干部5人,党员37人,村民代表43人。数年来,上洋村以物业经济发展为主线,开启致富振兴之门,到2021年底,村集体固定资产已达6000余万元,村集体经营性收入突破1000万元,农民人均纯收入达到36000余元。上洋村先后荣获全国民主法治村、全国淘宝村、全国乡村治理示范村、省级文明村、省级村务公开民主管理示范村、省级民主法治村、省级善治示范村等多项先进。

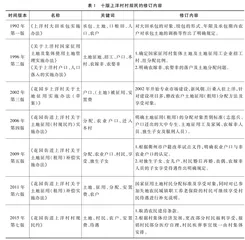

自1992年到2022年,上洋村根据政情、村情,约每三年修一次村规民约,村规民约如今已历经30年,10个版本,共12章72条,成为村里的“村宪”。 从具体内容来看(见表1),各个时期的文本都在前一文本基础上根据当时社会情况的变化与工作任务的要求而有所增减(主要是增),因此不同版本之间先后有着较强的承接性。

(一)上洋村村规民约十个版本的内容及其修订

具体说来,十个版本的修订背景与修订内容如下:

1992年第一版《上洋村大田承包实施办法》。1992年,上洋村通过制定村级的第一部村规民约,主要针对大田承包如何到户的问题,要化解由于大田承包所带来的农户之间的矛盾。这是由于上洋村在第一轮大田承包时,土地分配只涉及村民小组,而非落田到户。现在要分到每家每户,由此就有可能产生出矛盾。作为小组组长的吴卸土再忆分田缘由时说:“村里人多地少,要完成43万斤粮食定购任务,只有分田到户,才能充分调动村民的积极性。”然而分田到户涉及田地好差、距离远近、人员对象等棘手问题。于是,1992年版村规民约《上洋村大田承包实施办法》对此类问题进行了明确。得益于这份“村规民约”的出台,上洋村的大田承包很快就落实到户,村民开始积极种粮,不仅完成了当年43万斤的粮食订购任务还上缴了粮食税。如今村里还保留着和当年小岗村一样的盖满红手印的大田承包契约书,村党支部书记黄岳华受访时认为,“小岗村是为了有粮收、有饭吃,而我们则是通过这样的方式将土地更快更好地分下去,调动大家的积极性,增加粮食产量”。《看衢州花园街道上洋村8本“小册子”的秘密》,浙江在线,2020年1月15日,http://www.zjzzgz.gov.cn/art/2020/1/15/art_1405238_41711267.html。关键词分析的词云图为了更直观地捕捉每版村规民约的内容重点,本文用Python工具分别对十版村规民约文本进行关键词分析并制作词云图。(图1)限于篇幅的原因,第2到9版村规民约的关键词云图不呈现出来,这里只呈现出第1版的关键词云图。如下: