城市数字治理的期望与担忧

作者: 郑磊 张宏 王翔

作者简介:郑磊,公共管理与政策博士,复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士生导师,数字与移动治理实验室主任,上海市一网统管城市数字治理实验室主任;张宏,复旦大学国际关系与公共事务学院博士生;王翔,管理学博士,浙江大学经济学院博士后研究员,浙大城市学院城市大脑研究院研究员。感谢刘新萍、韩笑、候铖铖、蒋佳钰和华蕊对本文所做的贡献。

基金项目:国家社科基金重大项目“面向数字化发展的公共数据开放利用体系与能力建设研究”(编号:21&ZD337)。

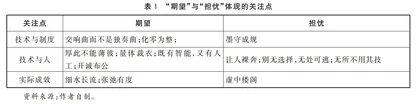

摘要:什么样的城市数字治理是学者们期望的良政善治?城市数字治理有没有带来预期之外的担忧?通过专家焦点小组讨论和文献回顾,对城市数字治理的期望与担忧进行了梳理和总结。学者们期望,城市数字治理是一首政府、市场与社会的交响曲,而非政府的独奏曲;厚此不能薄彼,既为优势群体锦上添花,更为边缘群体雪中送炭;能量体裁衣,从用户的实际感受和体验出发;能既有智能,又有人工,更加尊重人的智慧与自主性;能化零为整,修炼整体性的“内功”,增强协同性的“外力”;能细水长流,量力而行;能张弛有度,提高敏捷性和适应性;能开诚布公,落实公开透明与知情同意。同时,学者们也担心,城市数字治理成为“虚中楼阁”,脱离实际需求,忽视实际成效;让人“裸奔”,数据采集过度,数据泄露频发;让人失去自主选择的权利;无所不用其“技”,弱化人的作用,扭曲人的行为;“墨守成规”,强化落后模式,固化既有格局。这些“期望”和“担忧”反映了学界对如何平衡好技术、制度和人之间的关系的思考,以及对数字治理实际成效的关注,希望这些“期望”和“担忧”有助于确立未来城市数字治理研究与实践的价值坐标与未来方向,以提升公共价值,促进城市善治。

关键词:城市;数字治理;期望;担忧

中图分类号:D616文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)06-0053-010

一、引言

城市逐渐成为人类赖以生存和发展的最为重要的空间载体,与此同时,交通、住房、医疗、洪涝、环保等城市问题也接踵而至。为了回应这些挑战,全球诸多城市都在积极拥抱新兴的数字技术,期望以数字技术作为助推器,实现高效能、可持续、包容性的城市治理。

以大数据、物联网、人工智能为代表的数字技术为城市治理提供了新的解决路径。我国在城市数字治理领域也开展了一系列的实践探索,例如浙江“最多跑一次”、 上海“一网通办”“一网统管”、杭州“城市大脑”等。国家层面也在“十四五规划”中提出要“建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市,提升城市智慧化水平,推行城市楼宇、公共空间、地下管网等 ‘一张图’数字化管理和城市运行一网统管”。

然而,任何技术的利用都是有利有弊的,如能被善用,将带来高效能的城市治理,创造公共价值;反之,技术一旦被滥用误用,将会带来一系列的“副作用”,给城市带来“数字负能”。因此,在实践探索已有一定积累的当下,有必要对城市数字治理进行阶段性的总结与反思,什么样的城市数字治理是我们所期望的良政善治?城市数字治理有没有带来预期之外的担忧?近些年的城市数字治理踩过哪些“雷”、遇到过哪些“坑” ?本文将围绕上述问题,梳理和总结学界近年来对于城市数字治理的期望与担忧。

二、研究方法

组织二十多位国内数字治理领域的学者专家围绕城市数字治理的“期望”和“担忧”进行焦点小组讨论。这些学者来自于我国东西南北多个区域的知名高校和研究机构,具有公共管理、信息资源管理、计算机科学、政治学、法学等多学科背景,长期致力于数字治理方面的研究与决策咨询。焦点小组讨论会通过分组讨论、归纳分类、投票排序等方法得出了对城市数字治理的十多个“期望”和“担忧” ,并在后文中按照得票数量从高到低分别进行阐述。

同时,以“城市+数字治理”“城市+数字化” “数字赋能+城市”“技术赋能+城市” “智慧城市”等关键词在CNKI、WOS等数据库进行搜索,重点选取了2019-2022年间的文献 (检索日期为2022年7月14日)进行梳理,并结合城市数字治理相关的学术著作与行业报告等资料,对以上这些“期望”与“担忧”进行了进一步的探讨和阐释。后文中展现的每一个“期望”与“担忧”,将首先展现通过焦点小组讨论得出的观点,然后阐述来自文献的发现与观点。

三、学者们对城市数字治理有怎样的期望?

(一)期望城市数字治理是一首“交响曲”

学者们期盼城市数字治理是一首政府与市场社会的交响乐,而非政府的独奏曲。在城市数字治理中,政府与社会之间不再是台上与台下、导演与观众的简单二元关系,政府需要走到台下与社会主体互动,更需要共邀社会主体上台演出。因此,城市数字治理需要将企业、社会组织和市民都纳入协同体系,实现共建、共治、共享的治理生态,形成政府、市场与社会的和弦共振。

1.政府引导,明确城市数字治理的基调

城市数字治理需要首先重新定位政府的角色。许多研究提出了数字时代需要构建新型的政府—社会关系,强调应将过去由政府一元主导的模式转变为政府与多种社会力量多元共治的模式,形成多中心、开放型的网络治理结构胡海波、娄策群:《数据开放环境下的政府数据治理:理论逻辑与实践指向》,《情报理论与实践》,2019年第7期。。在这种新结构下,政府—社会关系、政府—市场关系都需要作出调整孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径———兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。。

首先,作为引导者,政府可以发挥统筹全局与协调各方的作用,让多方的资源和智慧不断汇聚,引导和支持数字经济企业参与到城市数字治理的过程中,并通过开放公共数据,鼓励企业和社会对公共数据进行开发利用,为生产、生活和经济社会活动服务郑磊:《开放政府数据的价值创造机理:生态系统的视角》,《电子政务》,2015年第7期。。同时,政府也可作为监管者,通过制度规则建设,对数字经济和数字社会进行管理,维护市场秩序与市民权益。

2.市场协作,吹响城市数字治理的号角

城市数字治理还需要引入市场协作,吹响城市数字治理的号角。数字经济企业为政府运用数字技术提升政府服务能力与监管水平创造了条件和工具北京大学课题组:《平台驱动的数字政府:能力、转型与现代化》,《电子政务》,2020年第7期。。同时,企业参与城市数字治理,还能推动政府观念转变,提升治理效能,将“用户导向”的理念从企业组织引入到政府部门,改变传统电子政务以上级为中心的理念,将数字治理的指导原则逐渐转向“用户导向”史晨、马亮:《互联网企业助推数字政府建设——基于健康码与“浙政钉”的案例研究》,《学习论坛》,2020年第8期。钟伟军:《公民即用户:政府数字化转型的逻辑、路径与反思》,《中国行政管理》,2019年第10期。。

3.社会参与,激发城市数字治理的共振

社交媒体与移动互联网拓宽了社会主体的参与渠道,提升了社会主体的参与能力,有助于激发城市数字治理的共振。在社区基层治理中,市民参与能够与政府资源互补、信任互增、责任共担,从而补充政府的缺漏,增强政府的资源,弥补部分的政府角色沈永东、陈天慧:《多元主体参与基层社会治理的共治模式——以宁波市鄞州区为例》,《治理研究》,2021年第4期。。公众还可通过政务热线、网络平台、政务应用等渠道参与监管过程,发挥对政府监管的补充作用赵娟、王烨、张小劲:《公众诉求与回应性监管:基于政务热线大数据的社会性监管创新——对三类社会性监管领域的比较分析》,《电子政务》,2021年第2期。。

(二)期望城市数字治理“厚此不能薄彼”

学者们期望城市数字治理“厚此不能薄彼”,既要为优势群体锦上添花,更要为边缘群体雪中送炭,实现普惠包容。城市数字治理的成效最终应落到每一位市民的感受上,给每一位市民带来同样的体验,让每一位市民都能共享数字治理的成果。

1.消除数字歧视,守住城市数字治理的底线

消除数字歧视是城市数字治理的底线。数字技术在被运用于城市治理的过程中,有可能加剧对部分弱势群体的歧视,不仅表现在数据拥有者和数据匮乏者之间的差距,还表现在由此带来的政治、经济和社会的不平等张成福、谢侃侃:《数字化时代的政府转型与数字政府》,《行政论坛》,2020年第6期。。智能算法有其固有缺陷,单纯依赖技术并不能解决诸如贫困、社会不平等等城市问题,城市数字治理的政策安排需要回到政治与社会领域,权衡城市多个主体之间的利益关系,评估技术政策是增强、削弱还是复制了城市中已有的社会不平等关爽:《智慧城市主义的理论反思、转型路径与实践价值》,《电子政务》,2022年第8期。。

2.弥合数字鸿沟,站稳城市数字治理的基线

数字工具能被顺利使用,需要使用者具备接入设备、数字能力等一系列条件。但是,不同社会群体在数字化生存资源、方式与能力上的结构性差异是客观存在的孙琪、陈娟:《游离在数字化政治生活参与之外的公民:致因、风险与规避》,《学术探索》,2022年第1期。。一方面,低收入群体难以负担高昂的智能设备和网络费用,另一方面,老年人、残障人士、低教育水平人群也缺乏使用电子设备的知识与经验董君、洪兴建:《数字鸿沟的内涵、影响因素与测度》,《中国统计》,2019年第12期。。目前,数字鸿沟包括接入层面、物理技能层面和心理动机层面三个维度范梓腾、宁晶、魏娜:《社交媒体用户的算法推荐内容接受度研究》,《电子政务》,2021年第7期。,体现了不同个体能力、意愿、偏好等方面的差异。

当服务渠道数字化“一刀切”或当网络电子服务渠道优先化时,会对数字弱势群体所能够享受的公共资源产生一定的“挤占效应”,甚至导致数字优势群体对数字弱势群体的“资源掠夺”,出现系统性的社会排斥现象徐芳、马丽:《国外数字鸿沟研究综述》,《情报学报》,2020年第11期。。城市数字治理需要致力于弥合数字鸿沟,让更多市民享受到数字政府的成果。

3.增进数字福利,追求城市数字治理的高线

技术是用来解放人与造福人的,数字技术还需要为弱势群体雪中送炭,增进他们的社会福利。例如,针对老弱病残群体,浙江的智慧互联网云服务平台可将健康档案、身体状况进行整合分析,准确研判老人身体健康状况,从而提供精准、高效的养老服务郑从卓、顾德道、高光耀:《我国智慧社区服务体系构建的对策研究》,《科技管理研究》,2013年第9期。。增进弱势群体的数字福利,是城市数字治理的高线追求。

(三)期望城市数字治理要“量体裁衣”

学者们期望城市数字治理能“量体裁衣”,实现更具精准性和个性化的管理和服务。城市数字治理应坚持人民视角,以用户为中心,将部门导向转变为用户驱动,从用户的实际感受和体验出发,基于真实的需求和问题提供服务和进行管理,让市民感到实用、管用、爱用、受用郑磊:《数字治理的“填空”与“留白”》,《人民论坛·学术前沿》,2021年第23期。。

以用户为中心的理念从“使用”的角度重新审视和定义公民,把公民视为终端用户,强调公民的使用感觉和体验,并以终端用户的价值和体验作为公共服务改革的出发点和归依钟伟军:《公民即用户:政府数字化转型的逻辑、路径与反思》,《中国行政管理》,2019年第10期。,公民并不是被动的服务接受者,他们也是需求的诉求人、问题的反映人和效果的评价人李文钊:《双层嵌套治理界面建构:城市治理数字化转型的方向与路径》,《电子政务》,2020年第7期。。忽视公众的需求和问题而自以为是地“提供”服务,公众最后得到的是他们不需要也无感觉的服务,结果是“提供的服务不需要、需要的服务找不到”屈晓东:《数字政府视角下网上行政审批的特点、困境与突破策略》,《理论导刊》,2018年第12期。。

(四)期望城市数字治理既有“智能”,又有“人工”

随着数字技术愈发受到重视,人的角色何去何从成为城市治理数字化转型中的重要议题。学者们期望城市数字治理中既有“智能”又有“人工”,城市数字治理需要更加尊重人的智慧和参与,实现人机协作而不是将人变为机器的附庸或被其取代,需要更加尊重人的自主性,提升人文关怀,建设有情感、有温度的数字城市。