制度话语与话语制度:新时代中国共产党的话语创新

作者: 樊士博 齐卫平

作者简介:樊士博,华东师范大学马克思主义学院副研究员;齐卫平,华东师范大学终身教授,马克思主义学院博士生导师,高校中国共产党伟大建党精神研究中心研究员。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“新时代中国共产党执政话语体系建构研究”(编号:20&ZD014);上海市哲社青年项目“新时代中国共产党关于自我革命的话语创新研究”(编号:2022EDS003);华东师范大学青年预研究项目“高校思想政治理论课增强大学生历史自信研究”(编号:2022ECNU-YYJ027)。

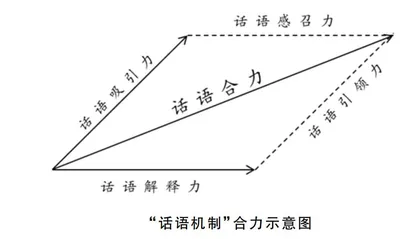

摘要:中国特色社会主义进入新时代以来,以习近平同志为核心的党中央既强调中国之制,也强调中国之治,并要求用中国之制推动中国之治。制度与治理是相辅相成、内在统合的关系,发挥制度优势才能提升治理效能。围绕中国特色社会主义制度,中国共产党建构了具有时代风格、民族特色的话语体系。在制度定位上,中国共产党强调中国特色社会主义制度符合中国国情。在制度结构上,中国共产党坚持分类分层原则,有指向地阐明制度内涵。在制度功能上,强调集中力量办大事,保证人民共享发展成果。在制度特征上,强调中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。制度话语传递中国共产党治国理政的价值理念,在多元制度话语竞争格局中,为形成话语合力,中国共产党采取了话语交流机制、话语分层机制、话语贯通机制、话语博弈机制。不断阐扬制度话语,推动制度话语创新有助于为全面建设社会主义现代化国家凝聚共识,为实现中华民族伟大复兴提供坚强政治保证。

关键词:制度话语;话语制度;话语制度主义;制度优势;治理效能

中图分类号:D26文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)06-0072-009

2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中指出:“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”①要讲好中国故事,就必须“用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论”。②制度话语是中国话语的核心内容,提升话语传播能力要以制度话语为关键抓手。话语制度主义(Discursive Institutionalism)强调话语观念的作用,对分析当前中国共产党制度话语与话语制度具有启发意义。新时代以来,以习近平同志为核心的党中央围绕制度建构,提出了一系列新论断新观点新表述,生成了具有时代风格和中国特色的制度话语,传递了中国共产党治国理政的价值观念。不断推动制度话语创新,对全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴具有重要意义。

一、话语制度主义:审思话语背后的观念

二十世纪四五十年代以后,政治学的分析范式逐渐超出了传统制度主义,开辟出新制度主义路径。话语制度主义是继规范制度主义、理性选择制度主义、历史制度主义之后渐起的新兴制度主义流派。话语制度主义强调话语背后的观念,并以此作为理解政治主体行为的密码。马克思也曾关注到话语观念,他认为:“观念不能离开语言而存在。《马克思恩格斯文集》第8卷,人民出版社2009年版,第57页。”米歇尔·福柯(Michel Foucault)在研究知识类型时,对话语背后的观念进行了有益探索。福柯式的话语分析为解释政治话语所蕴含的理念、思想、意识等提供了启迪,成为话语制度主义兴起的理据之一。话语在“叙事中建构意义”詹姆斯·保罗·吉:《话语分析导论:理论与方法》,杨炳钧译,重庆大学出版社2011年版,第155页。,时至今日,话语分析仍深刻影响着话语制度主义的发展。二十世纪九十年代后,得益于大众传媒的飞速发展,诺斯(Douglass C.North)开始探讨观念对制度变迁的影响。道格拉斯·C·诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,刘守英译,生活·读书·新知三联书店1994年版,第102页。与此同时,利伯曼(Lieberman)作出了富有洞见的判断:观念的回归及其对政治科学和政治解释构成的挑战已经是政治学必须解决的核心问题之一。肖晞:《政治学中新制度主义的新流派:话语性制度主义》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2010年第2期;丁煌、梁健:《话语与公共行政:话语制度主义及其公共行政价值评析》,《上海行政学院学报》,2022年第1期。在传媒技术赋能交往方式基础上,政治话语突破了时空限制,话语背后的观念日益成为影响制度效能的重要变量。进入二十一世纪,伴随移动互联网的勃兴,政治话语更加多元,观念市场日趋复杂。受此激励,学界逐渐关注到话语观念对政治实践的影响。美国学者维维恩·施密特(Vivien A.Schmidt)在前人研究基础上率先建构起话语制度主义的分析框架。话语是观念的集合,话语制度主义提供了一条通过话语透视政治观念的可行路径,是对传统制度主义过度强调“组织结构”的方向矫正。随着话语观念对政治实践的影响愈发显著,话语制度主义的影响力与日俱增。总的来说,从基础、核心、作用与价值等方面可以透视话语制度主义的内容。

(一)话语制度主义的基础:共享的交流沟通

话语制度主义吸收了话语分析、修辞分析的有益成果,将话语纳入观念分析之中。维维恩·施密特、马雪松:《话语制度主义:观念与话语的解释力》,《国外理论动态》,2015年第7期。较而言之,话语制度主义摆脱了“结构主义”对话语实践的界定,强调回归到话语本身蕴含的“观念与意识”之中,带有本体论的研究取向。政治话语随着政治实践产生,也随着政治实践发展而愈加深刻,是政治主体沟通人民、监测民意的工具。最初的政治话语缺少信息反馈环节,仅是观念的单向流动。以封建中国的例子来看,政治主体掌握着话语通道,广大群众既无权干涉政治决策,也缺少反馈政治意见的直接渠道,民意反馈依附于统治阶级设定的科层组织。实际上,在以皇权为核心的权力逻辑下,出于个人晋升的需要,科层官员会对民意信息进行过滤与拦截,下层民众的话语难以传导至统治集团的决策圈层。结果往往呈现出统治阶级对民意的选择性遮蔽。

大众传媒的兴起极大改变了政治话语传播不对等的状况,政治主体与客体在占有沟通工具上的鸿沟得以弥合,“人人都是发声者”成为可能。大众传媒不仅改变了政治传播模式,也改变了政治话语表达方式。得益于此,探究话语观念对政治实践的影响,时机已经成熟。传统的制度主义之所以强调组织和结构,主要因其是政治过程依赖的载体。而话语制度主义则评估了观念要素对决策的影响。事实上,在传统制度主义框架中,话语亦被视作结构的反映。不过,正因突出“结构”,话语的“自我价值”被忽略了。简单地讲,传统的制度主义流派同样关注到话语,但仅是话语的形式,而不是话语蕴含的观念。何俊志等:《新制度主义政治学译文精选》,天津人民出版社2007年版,第158页。据此而言,话语制度主义倡导回归到话语本身,是对话语背后蕴含价值的重新发现。

(二)话语制度主义的核心:聚焦内在的观念

话语制度主义重视观念在政治过程中的积极作用,弥补了行为主义与功能主义的不足与偏差,从而建构起主观与客观相契合的分析范式。以往的制度主义侧重强调个体行动与制度结构,对政治观念重视不足。较之于传统的制度主义分析框架,话语制度主义并没有在政治结构上过多纠缠,而是将注意力聚焦在政治过程中的话语实践。维维恩·施密特认为:“思想是话语的实质内容,存在于三个层面——政策、项目和理念,可分为认知和规范两种类型。”Schmidt V.A.,“Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse”,Annual Review of Political Science,2008,pp.303-326.基于话语制度主义对观念的强调,有学者将其视为“强调政治观念重要性的一般方法中的一个突出代表”。盖伊·彼得斯:《政治科学中的制度理论:新制度主义》,王向民等译,上海人民出版社2016年版,第116页。吴畏认为,话语制度主义在政治科学中实现了“观念”转向。吴畏:《作为治理哲学的话语制度主义》,《江苏行政学院学报》,2021年第3期。长久以来,政治观念被偏狭地理解为意识形态。在一定意义上讲,刻板印象与认识偏差遮蔽了话语理念的一般价值。鉴于此一现象,话语制度主义将“观念”作为研究核心,以期探究话语里层的意识。由此而论,话语制度主义实现了话语分析与观念研究的融通衔接。

由于对话语和观念的强调,话语制度主义受到拉尔森(Larsson)等人的批评。他们认为将“观念”简化为个人意识思维的属性,忽略了不同主体间交流与相互融入。Larsson O.,“Using Post-Structuralism to Explore the Full Impact of Ideas on Politics”,Critical Review,2015,pp.174-197.可见,拉尔森并不否认观念和意识对制度变迁产生的影响,问题是如何影响,即他们的分歧在于观念如何影响集体的行动能力。Larsson O.,“Advancing Post-Structural Institutionalism: Discourses, Subjects, Power Asymmetries, and Institutional Change”,Critical Review,2018,pp.325-346.维维恩·施密特对此回应称,强调观念并不意味着否认“组织结构”在政治行动中的作用,而是要充分考量观念对制度选择、制度变迁产生的重要影响。观念是制度的基石,它以话语的方式呈现出来,包括叙述、神话、集体记忆、故事等形式。维维恩·施密特、马雪松:《认真对待观念与话语:话语制度主义如何解释变迁》,《天津社会科学》,2016年第1期。话语的背后是制度,制度的前台是话语,中间纽带正是观念。话语的首要作用就是标明制度的价值取向。政治话语蕴含着政治主体的指导思想与意识形态,任何政治主体都通过话语向外传达自己的政治立场、原则和态度。依托话语制度主义的分析框架,可以考察中国共产党制度话语的发展流变。

(三)话语制度主义的动力:观念的反向形塑

话语通过观念促进制度更新。泰洛称:“话语制度主义并不那么静态,它强调观念、价值和规范对利益的重新定义。而这种界定支持变革,并注重对于公众的合法性。”马里奥·泰洛:《国际关系理论:欧洲视角》,潘忠岐等译,上海人民出版社2011年版,第110页。话语制度主义强调将制度变迁与话语观念联系起来考察,并将话语与观念视为制度变迁的内在动力。其实,观念的变革、价值的更新、规范的重塑势必对制度发展产生影响,再者说,制度变迁本就是概念变革、价值更新、规范重塑的结果。人类社会进入互联网时代以后,政治话语突破了时空限制,不同地域、不同民族、不同阶层的人具备了平等沟通的基础。正是在这一前提下,话语承载的观念潜移默化地影响着社会大众,并对其政治行为施加作用。

观念通过话语表现出来,观念也在塑造着制度。制度话语能够根据实际情况,在政治沟通过程中及时调整。而当话语作用到制度本身时,制度也必须做出相应调整,以期满足新的话语期待。这种制度的调适反过来又推动话语向前发展,如此这般,互动前进。从具体的政治实践过程来看,世界上的任一政治体都在政治沟通中调适制度的条件边界与作用效力。在对待制度调适问题上,话语制度主义比传统制度主义持有更加开放的态度。盖伊·彼得斯:《政治科学中的制度理论:新制度主义》,王向民等译,上海人民出版社2016年版,第122页。

(四)话语制度主义的价值:理解制度稳定性

维维恩·施密特认为:“话语制度主义强调政治行为主体的自我解释,通过解释行动者的实际偏好、策略和规范来洞察制度变迁的过程。”Schmidt, Vivien A., “Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change Through Discursive Institutionalism as the Fourth ‘New Institutionalism’”,European Political Science Review,2010,pp.1-25.制度一经形成就具有稳定性,由此生发的制度话语同样具有稳定性。盖伊·彼得斯认为:“制度是观念塑造的结果。”盖伊·彼得斯:《政治科学中的制度理论:新制度主义》,王向民等译,上海人民出版社2016年版,第115页。这尽管揭示了制度与观念的关系,但并没有回应制度与话语的关联。如果认定制度是观念塑造的结果,那么话语则应当被视作观念塑造制度的中介。还应看到,制度本身也是观念的集合。政治组织依托大众传媒向外界不断进行话语实践,将约定俗成的制度意识与规范准则传导给民众。