元宇宙能否为公众参与社会治理赋权

作者: 潘浩之 吕守军 陈杰

作者简介:潘浩之,上海交通大学国际与公共事务学院副教授,上海交通大学中国城市治理研究院研究员;吕守军,上海交通大学国际与公共事务学院教授、博士生导师,上海交通大学中国城市治理研究院研究员;陈杰,上海交通大学国际与公共事务学院教授、博士生导师,上海交通大学中国城市治理研究院研究员。

基金项目:国家社科基金重大项目“数字经济时代防止资本无序扩张研究”(编号: 22ZDA052) 。

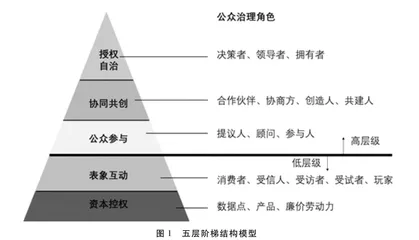

摘要:“技术赋权”是在社会治理过程中,通过新兴技术促进政府以外多元力量参与和协作的路径。技术赋权是否能真正实现广大公众的增权?以元宇宙技术为例,其一方面能为政府与公众提供新的沟通渠道与媒介,但另一方面也可能被技术资本利用为实现“资本控权”的工具。针对该矛盾,五层阶梯结构创新了现有元宇宙技术赋权理论,辨析元宇宙影响下不同社会主体获得技术赋权的地位与类型。五层阶梯结构的五个不同层级代表了公众获得技术赋权从低至高的程度,分别为“资本控权”“表象互动”“公众参与”“协同共创”“授权自治”。五层阶梯结构的每一层级分别根据技术赋权关键词,识别、阐明了公众在社会治理中的对应角色与相应案例。研究结果显示:“协同共创”在现实社会治理背景下有较强的推广基础,是目前数字化转型实践可行的发展方向,对技术赋权中元宇宙的应用导向有较好的借鉴意义。同时,五层阶梯结构也警示技术资本利用元宇宙逃避监管,并防止通过推行“新自由主义”议程扩大资本控权的风险。

关键词:元宇宙;社会治理数字化转型;技术赋权;五层阶梯结构;公众参与

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)06-0081-012

国家治理体系和治理能力现代化要求保障人民当家作主,在党的领导下通过各种途径和形式依法管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。社会治理可以被定义为社会多元主体在决策过程中的互动。传统电子政务是在不改变社会治理权力分配结构的前提下优化政府公共服务效率,提升人民生活质量。相比之下,社会治理“技术赋权”目标则更进一步,旨在通过新兴技术重新调整社会治理的权力分配结构,重构政府与政府外社会多元主体在社会治理中的关系,积极鼓励公众、企业、社会组织等多元主体一起参与决策和协同共创。G. Viale Pereira, M. A. Cunha, T. J.Lampoltshammer , P. Parycek, M. G. Testa, “Increasing Collaboration and Participation in Smart City Governance:A Cross-Case Analysis of Smart City Initiatives”,Information Technology for Development, vol.23, no.3 (September 2017), pp.526-553.然而,不同社会主体受到新兴数字技术的赋权程度与水平千差万别。在不同方式与路径的技术赋权中,广大社会公众的参与和增权是否能得到真正的实现?受国内外技术资本所追捧的“元宇宙”技术,能否真正为广大社会公众赋权?还是“赋权”资本掌控权力,反而削弱公众在社会治理中的话语与影响?这是社会治理数字化转型学界与政策制定者都亟需辨析的问题。

一、元宇宙在技术赋权中的潜力与风险

数字技术对不同社会主体潜在的“赋权”方式与程度千差万别,造成了各种社会力量间权力的重新分配。对于社会公众,新兴互联网、社交媒体等技术成为公共信息扩散、舆论传播、政民互动的渠道,促使公众参与、协作意识上升、更加重视对政务信息的知情权和民意表达权,以及对社会治理的过程参与;对于政府,数字时代的政府需要从自上而下的管理导向转为社会多元主体参与的协同共治、公众参与和政民互动的治理导向,数字技术促进政府与市场、社会组织间数据流通、保障治理过程公开、透明化运行;孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。对于企业,尤其是技术资本操控的企业,在数字化转型中成为了社会治理平台(如城运系统、城市指挥室、物联网等)的网络技术供应商,同时也掌控着面向公众的数字服务业(如社交网络、共享经济平台)的技术运营业务,其实际上承担了一定的社会治理功能。P. Cardullo, R. Kitchin, “Being a ‘Citizen’ in the Smart City: Up and down the Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland”,GeoJournal, vol.84, no.1 (February 2019), pp.1-13.政府在数字化转型过程中对技术资本的监管,以及对数字技术应用策略的选择,都将在很大程度上影响着不同社会主体,特别是社会公众,是否能获得真正的增权。关爽:《数字技术驱动社会治理共同体建构的逻辑机理与风险治理》,《浙江工商大学学报》,2021年第4期。

元宇宙概念的流行得益于一系列数字支撑技术的成熟,包括人工智能、物联网、区块链、虚拟现实、5G高速网络等。社会公众和组织借助这些技术,可以进一步实现社会结构的“去中心化”,获得新的信息获取与交流表达体验。国务院《“十四五”数字经济发展规划》(下称《规划》)中强调通过数字孪生赋能城市治理、提升公共服务:“深化新型智慧城市建设,推动城市数据整合共享和业务协同,提升城市综合管理服务能力,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,因地制宜构建数字孪生城市。” 《规划》中提到的数字孪生,即为元宇宙相似技术的一种表达形式,同样关注现实物理世界和虚拟数字世界的连接和交互,可以将目前以文字、图像等平面载体为主的线上政民互动形式,发展为更具沉浸感、实时性的、维度更丰富的政民互动线上空间。

本文所称的元宇宙(Metaverse),按照一般共识,是指基于数字技术(包括虚拟现实VR、增强现实AR、互联网通信技术等)以及区块链算法与规则,架构于现实逻辑之上的共享的虚拟空间。袁园、杨永忠:《走向元宇宙:一种新型数字经济的机理与逻辑》,《深圳大学学报》 (人文社会科学版),2022年第1期。郑磊、郑扬洋:《元宇宙经济的非共识》,《产业经济评论》,2022年第1期。本文主要讨论两类元宇宙技术在社会治理中的应用。第一类为政府借助元宇宙与数字孪生技术开发的政务信息与政民互动平台。第二类为技术资本主导下基于元宇宙技术开发的社交平台、在线游戏、虚拟社区等。

第一类的典型案例包括杭州“城市数字大脑”等城市数据中心。数据中心基于元宇宙与数字孪生技术对三维空间的高仿度复现能力,为城市运行增添更高精度、更全面的数字化信息;又例如,上海“一网通办”等政民互动平台,引入元宇宙VR技术,搭建虚拟讨论室、办事通、移动客服,为公众在接受公共服务、反馈问题、参与决策的过程中获得更即时、人性化的体验;不少党建、城市规划等虚拟主题展厅以及建设项目公示平台,借助元宇宙技术中的VR、全息等技术打造身临其境、震撼力强的观展体验,调动公众有更强的积极性去认识家园、参与社会治理。第二类的典型案例包括沉浸式更强的元宇宙虚拟社区。在虚拟社区中,不断涌现交易、非正式雇佣、信息传递、群体行动等类似真实社会的公众行为;同时,虚拟社区产生的强感染力舆论也通过公众对现实世界产生影响。在一定程度上,这些虚拟社区也成为了社会治理的一部分。

两类元宇宙技术的应用有显著区别,但也有紧密的联系。第一类应用由政府主导,主要面向公众服务,一般是免费提供,但政府经常会把技术平台的打造整体委托或部分外包给技术资本进行开发与维护。第二类应用由技术资本主导,自定运营与治理规则,同时接受政府的监管。公众一般作为用户、消费者、或内容贡献者参与其中。两类元宇宙技术应用都会在政府、公众、技术资本间产生新的权力关系变化,对社会治理结构产生深远的影响。

元宇宙是否能真正实现对公众的技术赋权,在学界还存在较多争论与批判。2021年7月,Facebook首席执行官扎克伯格宣布公司进军元宇宙业务,并更名为Meta,引发了全世界各界对元宇宙的广泛关注。美国左派学界很快公开指出,扎克伯格的元宇宙将会创造一个噩梦般的“反乌托邦”世界。元宇宙“反乌托邦”世界的主要内涵为:技术资本以互联网与虚拟世界为工具,通过资本无序扩张以及通过对政府监管的逃避,实现新时代的“新自由主义”。R. Zickgraf, “Mark Zuckerberg’s ‘Metaverse’ Is a Dystopian Nightmare”,Jacobin, 2021年9月25日, https://jacobin.com/2021/09/facebook-zuckerberg-metaverse-stephenson-big-tech,2022年9月21日.其主要手段包括:1)在沉浸式的虚拟现实中,利用用户的成瘾性与新媒体的宣传,形成“消费乐园”;2)利用虚拟世界法规的缺失以及虚拟货币隐蔽的交易渠道,逃避政府监管。在元宇宙的文化原型小说《雪崩》的虚构世界中,政府对社会几乎没有影响力,而各大企业把土地划分为自己的城邦。这个原型世界影射了未来元宇宙新自由主义反乌托邦社会的可能形态。

如何辨析技术赋权能否真正实现公众对社会治理的参与和影响?元宇宙对技术赋权、公众参与可能有何种正面与负面影响?如何避免元宇宙被利用为资本控权的推手?为辨析这些问题,本文参照Arnstein公众参与社会治理的阶梯理论,在社会治理中对公众受到技术赋权程度从低至高分为五类,构建技术赋权的五层阶梯结构。S. R. Arnstein,“A Ladder Of Citizen Participation”,Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no.4 (July 1969), pp.216-224.在每一层级中,本文将通过关键词识别相应文献,并提取现有数字化社会治理的相应案例,以此对元宇宙在技术赋权中的意义、作用与风险进行研判,并提出相应的治理策略。

二、相关研究评述

(一)社会治理数字化转型促进技术赋权

在社会治理数字化转型中,“技术赋能”指通过数字技术提升社会服务供给的效率与质量,这属于数字化转型初级阶段的目标;而“技术赋权”进一步让公众参与到公共服务的供给决策中,属于更高水平的数字化转型目标。A. Meijer, M.P.R. BOLíVar, “Governing the Smart City: A Review of the Literature on Smart Urban Governance”, International Review of Administrative Sciences, vol.82, no.2(September 2015) pp.392-408.吴建南等结合公共部门创新的理论视角,提出了城市治理数字化转型的“创新-理念”框架,将参与向度定义为最高理念维度。吴建南、陈子韬、李哲、张阿城:《基于“创新-理念”框架的城市治理数字化转型——以上海市为例》,《治理研究》, 2021年第6期。吴结兵和崔曼菲通过嘉兴市案例展示了数字化在社会秩序的构建中实现合作治理、共同生产的作用,以及数字化提供的公众参与共同生产的激励机制,构建了新型的国家—社会关系理论模型。吴结兵、崔曼菲:《数字化推进市域社会治理现代化——以嘉兴市为例》,《治理研究》, 2021年第6期。孟天广指出,作为数字时代国家治理的新形态,社会治理数字化转型应协同社会主体、重塑治理结构。孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。现有研究对于技术赋权的目标定义还较为笼统,并未系统区分不同社会治理形态中,技术赋权是真正实现了公众对决策的影响,还是仅在表象上与公众进行互动。 本文将提供更系统的概念框架,对技术赋权的程度与公众参与程度进行更详细的辨析。