城市社区治理共同体生成路径、类型特质与实践反思

作者: 周进萍 周沛

作者简介:周进萍,南京大学政府管理学院博士生,中共南京市委党校社会学教研部副教授;周沛,南京大学政府管理学院教授、博士生导师。

基金项目:国家社科基金项目“基于用户画像的西部农村老年人数字社会融入困境与对策研究”(编号:22BSH090);国家社科基金重大项目“中国残疾人家庭与社会支持机制构建及案例库建设研究”(编号:17ZDA115)。

摘要:城市社区作为日常生活载体和基础治理单元具有重要价值,构建社区治理共同体是迫切需要研究的重大理论和实践问题。在厘清社区治理共同体基本内涵和“纽带-关系-规范”理论框架基础上,通过56个城市社区治理案例的QCA定性比较分析,探讨社区治理共同体的生成路径。研究发现,在“党政推力”和“制度保障”下,部分社区在特定场景下生成了以“共治平台”和“社区自组织”为特征的内生型社区治理共同体、以“利益引导”和“专业支撑”为特征的孵化型社区治理共同体和以“场景紧急性”为特征的应激型社区治理共同体。当前,构建城市社区治理共同体要增强社区治理动力内生性、结构互嵌性和制度有效性,同时针对不同类型社区和不同治理场景采取差异化策略,在纽带凝聚、关系联结和规范保障中逐步形成社区治理共同体。

关键词:城市社区;社区治理共同体;生成路径;类型特质

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)06-0093-012

一、问题的提出

社区既是人们生活的社会单元,也是城市治理基本单元①。随着血缘、地缘、业缘等传统共同体纽带逐渐瓦解,城市社区共同居住大多是在市场购买中偶然形成的,日常生活互动和邻里深度交往缺失,带来孤独、焦虑、迷茫等情感危机。刘易斯·芒福德指出大城市一直处于危险之中:“他们日益感到,自己是‘陌生人并感到害怕’,身处在一个他们过去从未制造过的世界上,这个世界对于人类直接指挥反应比以往任何时候都少,也比以往任何时候都更缺少意义。”刘易斯·芒福德:《城市发展史》,宋俊岭、倪文彦译,中国建筑工业出版社2005年版,第559-574页。作为城市治理基本单元,社区治理主体涵盖政党、政府、社会组织、市场、居民等,主体间异质性高且自身内部分化,例如党委政府有纵向各个层级和横向各个部门、社会组织有专业社会组织和社区社会组织、社区居民有不同利益诉求等,容易陷入合作困境。近年来,联动、协同、融合、体系、合作成为社区治理创新高频关键词吴晓林:《理解中国社区治理——国家、社会与家庭的关联》,中国社会科学出版社2020年,第56页。,但是并未从根本上走出社区生活原子化和治理碎片化困境。2019年党的十九届四中全会首次提出“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,新华网,2019年11月5日, http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/05/c_1125195786.htm,访问日期:2022年10月5日。;2022年党的二十大报告又再次明确:“发展壮大群防群治力量……建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。”习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第54页。社会治理重心在基层、群防群治力量在社区,在学术研究和实践探索中“社区治理共同体”概念受到广泛关注,不少学者认为应以城乡社区为重点开展社会治理共同体建设龚维斌:《以社区为重点建设社会治理共同体》,《农村·农业·农民》(B版),2020年第1期。。顾名思义,社区治理共同体是以社区治理为纽带的新型共同体,在共同治理社区公共安全、环境卫生、物业管理等事务中重新找回温暖友爱的共同体生活。社区治理共同体也是一种全新的社区治理范式,意指将社区多元主体以共同体成员的方式组织起来,提高社区治理效能。

新冠疫情暴发更加凸显城市社区作为日常生活载体和基础治理单元的重要价值,如何构建社区治理共同体是迫切需要研究的重大理论和现实问题。当前,学界对于社会治理共同体、基层社会治理共同体、社区治理共同体等术语表现出极大的兴趣,但由于提出时间较短,尚未形成系统的理论框架和实践模式,尤其是缺少中大样本社区案例的实证研究。例如,社区治理共同体呈现出何种样态和类型?社区治理各种创新实践是否符合社区治理共同体方向?当前社区治理总体实然状态与社区治理共同体有何差距?本研究尝试在两个领域实现突破:一是将共同体思想和元治理相结合,在理论层面建立社区治理共同体“纽带-关系-规范”的反思性框架;二是通过对56个典型案例的定性比较分析,研究城市社区治理共同体的生成路径、主要类型以及影响社区治理共同体的因素,为城市社区治理实践创新提供借鉴。

二、文献回顾与理论框架

(一)文献回顾

现有研究对社区治理共同体的关切体现为两大方向:一是将其视为新型生活共同体李斌、王杰:《政党整合社区:从生活共同体到治理共同体的社区建设进路》,《广西社会科学》,2022年第2期。袁方成、吴迪:《空间改造与社区生活—治理共同体的形塑——一个场域分析框架》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版),2022年第3期。,通过日常生活实践的“共同体化”王春光:《社会治理“共同体化”的日常生活实践机制和路径》,《社会科学研究》,2021年第4期。从暂时的、表面的共同生活转变为持久的、真正的共同生活;二是将其视为新的治理机制,探讨社区治理共同体的治理目标、治理结构、治理方式和治理路径等。大多数学者从治理创新维度展开研究,部分学者认为社区治理共同体是新的治理目标,体现了党中央在社会治理方面的更高追求郁建兴:《社会治理共同体及其建设路径》,《公共管理评论》,2019年第3期。,是塑造各种条件让人实现全面发展、让社会现象全面现代化的共同体黄建洪、高云天:《构筑“中国之治”的社会之基:新时代社会治理共同体建设》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第3期。;部分学者认为社区治理共同体是新的治理结构,具有立体化组织网络、开放的边界、活力与秩序并重等特征陈秀红:《城市社区治理共同体的建构逻辑》,《山东社会科学》,2020年第6期。,是一种耗散结构、竞争协同和涨落循环的复杂系统方堃、明珠:《社会治理共同体的逻辑内涵及形塑路径》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版),2021年第7期。和超网络结构锁利铭:《面向共同体的治理:功能机制与网络结构》,《天津社会科学》,2020年第6期。 ;部分学者认为社区治理共同体是新的治理方式,在主体意愿、介入程度、价值驱动、参与表现、合作周期上具有差异性李慧凤、孙莎莎:《从动员参与到合作治理:社会治理共同体的实现路径》,《治理研究》,2022年第1期。,亟待从崇尚个体到拥抱共同体、从依赖制度到关注行动、从中心边缘到多中心呈现、从控制到合作等王亚婷、孔繁斌:《用共同体理论重构社会治理话语体系》,《河南社会科学》,2019年第3期。。在社区治理共同体的实现路径上,学者们提出了组织吸纳社会周明、许珂:《组织吸纳社会:对社会治理共同体作用形态的一种解释》,《求实》,2022年第2期。、民主协商郁建兴:《社会治理共同体及其建设路径》,《公共管理评论》,2019年第3期。、平台建设刘琼莲:《“共生共在”的社会治理共同体建设:理论探索与实践推进》,《天津社会科学》,2021年第4期。、大数据支撑葛天任、溥雨欣:《新兴技术能否破解“共同体困境”——数字政府、智慧社区与敏捷治理》,《社会治理》,2020年第2期。等策略。总体而言,现有研究对社区治理共同体应然状态研究较为丰富,为社区治理共同体实践指明了目标方向。但是,对当前社区治理实然状态与应然目标有何差距、影响社区治理共同体形成的条件因素和模式过程等分析不多,尤其是缺乏理论与实践相结合的中大样本研究。在借鉴现有研究成果基础上,本文试图提出新的分析框架,并通过实证研究探讨如何从实践层面有效推动社区治理共同体建设。

(二)理论框架

治理从多主体的多样性、复杂性和动态性获取力量,不可避免蕴含分裂风险和破坏后果,主体越多元复杂,越有可能陷入困境。随着外部和内部环境变化治理力也可能产生变化,在某一时期内高效的治理力在另一个时期可能是低效的、在某个地域有效的治理力在别的地域也可能是低效的。因此,治理应当具有必要的反思性、必要的多样性和必要的反讽性鲍勃·杰索普、程浩:《治理与元治理:必要的反思性、必要的多样性和必要的反讽性》,《国外理论动态》,2014年第5期。,通过“治理的治理”修正各种治理机制之间的相对平衡,并且重新调整他们的相对分量,重新组织和重新整合治理机制之间的复杂合作网络何子英:《杰索普的国家理论研究》,浙江大学出版社2010年,第152页。。治理也具有阶梯性Jan Kooiman, Svein Jentoft, “Meta-Governance: Values, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices”, Public Administration, vol.87, no.4(April 2009), pp.819-825.:第一层次的治理是解决具体社会问题及创造新的机遇;第二层次的治理聚焦于第一层次的治理所用的协议、规则、权利、法规、规范、职责、程度和组织等;第三层次的治理是制定和应用所有其他治理活动的价值观和原则,即对“治理的治理”。当在治理中讨论、制定和应用治理体系的价值观、准则和原则时,就是一种元治理。2013年党的十八届三中全会首次提出社会治理,其中就蕴含了对传统社会管理理念的反思,重点解决培育共治力量、激发社会活力问题;2017年党的十九大报告首次提出共建共治共享,其中就蕴含了对社会治理实践的反思,重点解决搭建共治平台、吸纳多元力量问题;2019年党的十九届四中全会首次提出社会治理共同体,其中就蕴含了对共建共治共享效能的反思,重点解决促进有机联结、形成治理合力问题。社区治理共同体也是基于社区生活原子化和治理碎片化问题的反思,通过将社区治理各个主体以共同体成员的组织方式组织起来破解困境。

“共同体”概念被广泛用于哲学、政治学、社会学、人类学等学科,从时间线索来看包括乌托邦、传统社会共同体、现代和后现代社会共同体等。共同体扮演了个人与社会的中介和桥梁角色,是原子化个体和整体社会的联结点,实现社会团结和社会整合尹广文:《共同体理论的语义谱系学研究》,《学术界》,2019年第8期。。传统共同体解体后全新的生活和组织模式开始出现,共同体形成不再是基于单纯情感和价值纽带,而是出于满足利益或调节经济的需要,价值型共同体开始向理性化、工具化、科层化共同体转变。曼恩的“身份社会-契约社会”、斯宾塞的“尚武社会-工业社会”、涂尔干的“机械团结-有机团结”、滕尼斯的“共同体-社会”等都研究了这种共同体转变过程。尽管共同体思想发展过程中产生了诸多流派和观点,但学者们始终关注三个重要维度:是否具有维系共同体的纽带,这是激发共同体意识的内生动力;是否具有互利共生的关系,这是共同体成员良性互动的核心过程;是否具有共同领会的规范,这是共同体持续发展的保障。例如,滕尼斯在《共同体与社会》中提出共同体和社会的区别在于本质意志还是抉择意志(纽带)、有机联结还是机械构造(关系)、默认一致还是约定契约(规范)斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,张巍卓译,商务印书馆2019年版,第2-9页。。又如,涂尔干认为随着宗教、家庭等传统纽带解体,现代社会人们基于社会分工(纽带)连接在一起,个体越来越自主却也越来越依赖社会(关系),通过多层次、全方位道德体系(规范)应对社会问题,形成现代社会有机团结涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店 2000年版,第5-17页。。

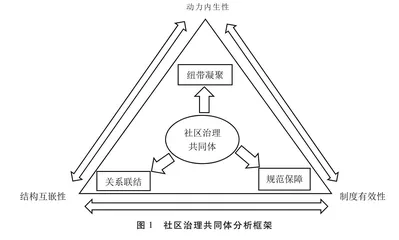

共同体纽带是基础、关系是核心、规范是保障,三者缺一不可。如果缺乏纽带凝聚,共同体关系始终浮于表面,共同体规范也难以被认同并有效执行;如果缺乏关系联结,共同体纽带激发的动力无法有序地组织起来,规范制度也难以落地;如果缺乏规范保障,共同体成员互动容易呈现出冲突状态,并最终导致纽带断裂。从共同体“纽带-关系-规范”反思当前社区治理实践“动力-结构-制度”,值得思考的问题是:社区治理作为共同体纽带能否持续凝聚内生动力性?社区治理互动结构是否具有相互依赖性?社区治理规范制度能否被共同领会并有效执行?由此推之,构建社区治理共同体的逻辑起点是激发内生性动力,形成共同体纽带;核心过程是增强结构互嵌性,形成共同体关系;保障路径是提高制度有效性,形成共同体规范(见图1)。

三、研究方法、案例选择与变量设计

社区治理研究对案例法有着独特的青睐,通过案例的深入剖析、比较分析、追踪研究社区治理理论和实践不断走向成熟。定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,以下简称QCA)是一种基于布尔代数集合论组态分析方法,通过考察前因条件和结果之间的充分与必要子集关系,从整体上探寻多重并发因果诱致的复杂社会问题发生过程。社会现象之所以复杂并难以解释,不是因为有太多的影响社会现象发生的变量,而是因为不同的与原因相关的条件共同结合起来以某些方式产生一个特定的结果Ragin, C., The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley and Los Angeles:University of California Press, 1987,p.185.。影响社区治理共同体的因素错综复杂,QCA考察的重点不是单个变量对结果的影响,而是不同变量的排列组合是如何影响结果的,与社区治理研究十分契合。QCA基于中小样本的案例分析,也能够以直观的方式有效处理复杂的多重并发因果关系,形成与理论假设的对话,提炼发展新理论、新观点。