新中国成立初期上海公私合营企业干部队伍建设探赜

作者: 于朝阳

[摘 要]

1956年全行业公私合营前后,由于国家大规模经济建设的需要,企业对干部的需求量不仅大大增加,而且要求切合工作实际需要。随着时间推移,公私合营企业逐步建构了一套行之有效的干部队伍建设模式,包括培养、选拔、任用、鉴定等制度,这些制度具有计划统包统配、提高干部素质、支援全国经济建设等时代表征,由此形成了新中国企业干部队伍建设的基本制度,并将其推进到了一个新的阶段,为国民经济的恢复和发展以及全国经济一盘棋作出了贡献。

[关键词]公私合营企业;干部队伍建设;上海;制度建构;时代表征

[中图分类号] D251 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2025)01-0063-10

中华人民共和国成长的光辉实践表明,国家的建设、改革、发展史也内含着一部党的干部人事制度史。20世纪50年代,公私合营企业的干部队伍建设经历了一个初创、探索和发展的历程。

1956年,对资本主义工商业的社会主义改造(以下简称对资改造)基本完成,党和国家的工作重心转移到社会主义经济建设上。而要完成这一新的历史任务,离不开对公私合营企业干部队伍的建设与管理,他们是完成这个艰巨任务的组织保证。迄今为止,已有的研究成果多从党史角度对新中国成立初期上海的干部队伍建设进行宏观阐述,而对社会主义改造时期公私合营企业的干部管理鲜有专门论及。本文依据上海市档案馆等原始档案史料,以上海公私合营企业为中心,考察新中国成立初期上海公私合营企业干部队伍建设的时代背景、制度建构、时代表征等,因其奠定了新中国上海企业干部队伍建设的基本制度,以期为当代建立健全高素质、专业化干部队伍提供借鉴。

一、公私合营企业干部队伍

亟待建设的时代背景

1953年12月,中共中央正式公布过渡时期总路线:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。”这说明,对资改造时期,新中国仍处于转折和过渡阶段。尤其是要将私有制企业转变成实际上的社会主义公有制企业,这项工作首先面临的问题是需要大量的干部领导和开展对资改造,并在改造完成后继续维持公私合营企业正常的生产经营,这不仅关系到培养、提拔、管理庞大的干部队伍,更关系到对资改造能否顺利完成,以及实现恢复经济和发展生产的重大目标。这一时期,公私合营企业干部队伍建设亟待加强和改善,主要基于以下时代原因。

一是公私合营企业对干部的需求量大大增加。对资改造时期,干部队伍壮大是分阶段逐步发展的。总路线公布之后,改变资本主义所有制的任务提上日程。国家必须有计划、有步骤地把资本主义工业企业从加工订货等资本主义的初级形式转变为国家资本主义的高级形式——公私合营,对它们进行生产资料所有制的改造。因此,深入企业内部,加强对加工订货的监督成为对资改造前期阶段中的一项重要举措。国家自1954年3月开始,就对少数接受加工订货的工厂实行派员驻厂制度。从1954年10月开始,又扩大对接受加工订货的400多个大厂实行派员驻厂。驻厂员是工商行政机关和国营经济部门的派出人员,也是所驻企业的干部。他们的基本任务是:代表政府加强行政管理,教育和推动资本家积极改善经营管理、遵守政府的政策法令、履行加工订货合同,以保证加工订货任务按时按质按量完成,并为企业进一步实行公私合营创造条件。对加工订货进行管理和监督,是深入进行对资改造的重要措施和手段。由于上海私营企业数量众多,这就需要大量的干部深入私营企业,辅之以工人群众自下而上的监督。这时期干部数量开始增加,一批表现积极的工人异军突起,成为后备工人干部的生力军。

自1954年开始扩展公司公私合营到1956年全行业公私合营,是国家资本主义的高级阶段。1954年9月2日政务院第223次会议通过了《公私合营工业企业暂行条例》,其中第二条对公私合营工业企业进行了明确定义:“由国家或者公私合营企业投资并由国家派干部,同资本家实行合营的工业企业”。第三条规定:“合营企业中,社会主义成分居于领导地位”。这就意味着在公私合营企业中,公方居于领导地位,由人民政府主管业务机关所派公方代表同私方代表负责企业经营管理。

1956年,上海市资本主义经济203个行业,88093家企业,其中工业94个行业、25853家(包括带进公私合营的个体手工业户7647家),商业(包括饮食业、服务业)96个行业、58978家,运输、建筑等13个行业、3262家,一次全部被批准实行公私合营。全行业公私合营之前,上海已设立了51个按行业的行政性专业公司。全行业公私合营后,政府为了加强对企业生产经营和合营工作的领导,又按行业陆续成立了62个新的专业公司。这样,公私合营前后上海一共设立了113个专业公司。其中工业系统62个,商业系统36个。要保障这些公私合营企业内部绝对的公方领导,需要由人民政府主管业务机关派驻大量干部(公方代表)同私方代表共同负责企业的经营管理,才能确保工作的顺利开展和生产的正常进行,促使公私合营企业顺利向社会主义性质转变,维护对资改造的胜利成果。因此,培养、提拔一大批干部并有效地对他们进行管理是摆在党和国家面前的迫切问题。

二是公私合营企业干部管理工作存在一些问题。1955年,中央组织部在向中央汇报的报告中指出当时各行各业在提拔干部的工作中存在不少问题,主要体现在:一是忽视干部品质的偏向相当严重。二是不少地方存在着任人唯亲的倾向。三是在挑选提拔干部时,片面地强调干部的斗争历史,忽视新生力量的思想仍普遍严重地存在。1956年1月,时任中组部常务副部长安子文在《关于积极地培养干部和大胆地正确地提拔各系统的优秀干部的问题》中指出:提拔干部工作中存在的以上三个问题,“前两个问题是严重的,不过也容易解决。难解决的是第三个问题:积压新生力量,不重视新生力量,限制新生力量,提拔干部工作中有数不清的清规戒律”,“按资格排辈数的现象确是有,而且很严重”,“干部工作中的保守思想,最突出的就是这个问题”。

此外,全行业公私合营前后,上海市工业系统各级机构在干部管理权限上不明确的现象普遍存在。1957年9月,上海市委工业工作部《关于改进地方工业系统干部管理制度的报告》中指出:“几年来……各工业局管理的干部仍然过多;人事部门的职责不够明确,管理的业务太多、太杂,不能集中主要力量去全面地进行干部管理工作;各工业局与区委工业部,在干部管理工作的关系上,还存在着某些不够正常的现象。”例如,上海各工业局所属专业公司,虽然一直在管理干部,但是否作为管理干部的一级组织,以往是不够明确的。另外,工厂的科长、车间主任一级干部由局或公司管理,虽然便于掌握各类干部信息,但也大大增加了局与公司管理干部的数量,分散了人事部门的职责,削弱了对厂级主要干部的管理工作,致使干部管理权力过于集中,容易滋生形式主义与官僚主义。可见,这种分工不明,职责不清的干部管理缺陷,已经阻碍企业生产工作的正常开展。

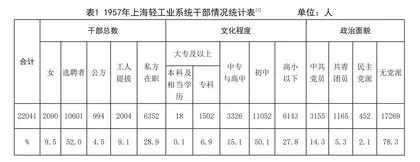

三是公私合营企业已有干部的文化水平、理论素养与实际工作需要存在较大差距。虽然新中国成立初期在干部的教育培训方面取得了很大成绩,但是公私合营企业的干部队伍自身还存在着很多问题。首先是企业的领导骨干,大部分是转业老干部,他们的一般特点是:革命锻炼时间较长,有一定的政治水平和组织领导能力,但文化科学知识缺乏,年龄较大。其次是工厂中的干部,绝大部分是从工人中提拔的,他们一般熟悉生产,有实际操作经验,但文化水平很低,企业管理知识和组织领导能力比较缺乏。据统计,1956年,上海8个工业部33015名工人干部中,小学以下水平的占82%。由此可见,此时干部的状况与当时国家要完成的经济建设任务存在较大差距。

二、公私合营期间

企业干部队伍建设的制度构建

公私合营作为国家资本主义的高级形式在对资改造后期过程中分为两个阶段。第一个阶段是从1954年到1955年夏,主要是扩展公私合营阶段;第二个阶段从1955年秋到1956年,主要是全行业公私合营阶段。

(一)扩展公私合营阶段企业干部的来源。公私合营企业公方干部的来源最初是从当时国家机关单位或国营企业抽调,其次就是从工人群众中大量培养和提拔。1954年是实行扩展公私合营阶段的初始之年。当时,国家着重发展以公私合营为主的高级形式的国家资本主义,并把国家同资本家的合作由企业外部深入到企业内部。1月,中央财经委员会提出《关于有步骤地将有十个工人以上的资本主义工业基本上改造为公私合营企业的意见》。为适应国家工业化,并满足对资改造所迫切需要的干部数量,上海地方党组织一直把统一调配干部,大胆提拔干部,大量培养训练干部和技术人员作为实现党的总路线的重要任务之一。如1954年第一季度从上海市委党校市府行政干校学员中调配到工业社会主义改造方向的干部共有713人,其中处长级干部5人,科长级干部327人,一般干部381人。其抽调条件是:“凡抽调之科长级以上干部,必须是政治可靠,有相当政策水平和工作能力,具有初中或相当于初中以上文化程度,身体健康的优秀干部;凡抽调之一般骨干,必须是政治可靠,具有高中以上文化程度,身体健康的优秀干部。”秉承的抽调原则是:“区级机关少抽,市级机关多抽;每一职务已配有二人者原则上抽一人,配备三人者至少抽一人。”其配备原则是:“坚持重点配备,所抽调的5000名干部,主要应配备到对私营工商业进行社会主义改造工作方面去”。

在此时期,公私合营处于试点阶段,培养和提拔干部工作必须根据实际情况制定适当的标准。首先在提拔干部的标准上是坚持“德才兼备”的干部标准。1953年11月,中共中央颁布的《关于加强干部管理工作的决定》指出:“必须坚决地贯彻党的根据政治品质(德)和业务能力(才)来挑选干部的原则;必须反对保守思想、本位主义、‘资格论’、‘重才轻德’和任人唯亲等偏向。”1957年,为适应计划经济体制基本确立背景下社会主义建设的人才需要,毛泽东把“德才兼备”的干部标准表述转变为“又红又专”。其次是听取群众意见,主要是采取民主集中制。在提拔干部程序上,“先摸底排队,初步拟定提拔名单,有计划地收集,分析群众意见,并对初步名单作必要的修正,然后呈请上级组织审查批准”。再次是将提拔与抽调干部工作紧密结合起来。应根据具体情况,灵活采取“‘先提后调’‘边提边调’‘先调后提’”三种办法,其中尤以“先提后调”的办法在工作上更为主动。为此,各单位都力争在抽调之前把可以提拔的干部大胆大量地提拔起来,以此激励干部的工作积极性。

毛泽东曾经说过:“中国共产党是在一个几万万人的大民族中领导伟大革命斗争的党,没有多数才德兼备的干部,是不能完成其历史任务的……在中国人民的伟大斗争中,已经涌出并正在继续涌出很多的积极分子,我们的责任,就在于组织他们,培养他们,爱护他们,并善于使用他们。”因此,上海市委要求不仅要加强对在职干部的政治思想教育和业务领导,帮助干部克服缺点,纠正错误,还要着力培养大批干部和新的技术人员,如通过办好各种干部学校,短期训练班,举办各种技术训练班,技术讲座,技术经验交流会等。这样不仅“能提高新任干部的政治与业务水平,胜任新的工作岗位,还使将来抽调和提拔干部拥有取之不竭的源泉”。所以从这一时期开始,为有领导有计划地加强干部的培养和提拔工作,上海市开始要求各级组织、各部门,拟订培养干部的计划,并定期向所属上级组织汇报执行情况。

公私合营企业提拔干部的原则是贯彻上海市委“大胆正确”提拔干部的方针,打破“资格论”的思想。例如,1954年,上海科发药厂提拔干部时,结合本厂实际情况推行“宁缺勿滥、宁弱勿缺”的原则,加强对干部培养对象的考察,尤其是在增产节约运动中,进一步考验培养对象,并分配一定的工作量,参与一些重要会议以及接受一定的阻力教育,同时每月底进行一次评比,以此激励更多的积极分子充实到领导岗位上来。另外,还注重了解培养对象的政治情况和社会关系等,争取尽早补足干部缺额。由此,一些背景清楚、有志于成为领导成员或者干部培养对象的员工在企业生产运动中表现积极,成为干部遴选的后备力量。1954年1—11月不到一年的时间里,该厂共提拔干部12人,其中党员7人,团员3人,群众2人,工人提拔为科长与车间主任以上干部的7人,工人提拔为一般干部的4人,一般干部提拔为科长的1人。信谊药厂1954年公私合营以后,在组织机构改革中提拔新干部46人,其中工人占80.47%,党、团员占90.4%。这批干部都熟悉生产,肯钻研业务,能联系群众,作风较踏实,工作积极,大大充实了科室和车间职能组织,提高了企业的经济绩效。