四一二反革命政变后直隶省南部国共两党合作的继续与裂变(1927—1929)

作者: 郭呈才 闫舜尧

[摘 要]

四一二反革命政变后,国共双方在直隶省南部的合作关系并未遽然断裂,相反,在发展党员和开展农运方面依然紧密合作,在“温邢固事件”的处理中表现尤为显著。这种特殊背景下的地方性合作由共产党主导,兼具党外合作与党内合作的双重特征。之所以呈现这样的局面,缘于共产党对国民党的渗透控制、当时中共上下级组织的沟通不畅以及国民党党政双轨体制的矛盾冲突。不过,这种合作关系无法改变历史走向,在延续两年之后最终宣告结束。不同于宏大叙事中的国共断然决裂,直隶省南部的国共合作与裂变呈现出更加复杂的历史面相。

[关键词]四一二反革命政变;国共两党;直隶省南部;地方性合作;温邢固事件

[中图分类号] D231 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)04-0016-010

四一二反革命政变之后,国共关系迅速恶化,国共第一次合作走向全面破裂。1927年底,中共中央严令所有共产党员退出国民党,“并绝对实行反国民党的工作”。然而,在一些地方,国共两党的组织仍然进行着合作。过去学界在国共合作的过程、国共两党的关系、国共破裂的原因等方面已取得了丰硕的研究成果,但多着眼于宏观和高层以揭示历史发展的脉络,对国共合作破裂后两党在地方的运作实态没有给予较多关注,而这对拓宽研究视野、理解历史的复杂面相有着重要价值。有学者研究指出,在福建省莆田县,中共党员仍然掌握着国民党县党部,并利用其丰裕经费壮大组织,这种局面直到1928年12月才宣告结束。无独有偶,尽管顺直省委严令禁止与国民党发生联系,但直隶省南部地区的中共组织仍与国民党继续合作。

本文拟对四一二反革命政变后国共两党在直隶省南部的继续合作与裂变进行研究,考察两党关系在四一二反革命政变后的演变、两党合作得以继续背后的历史逻辑,以及如何发生最终的裂变,以揭示地方史视角下国共第一次合作和破裂的复杂历史面相。

一、四一二反革命政变后

直隶省南部中共组织的基本状况

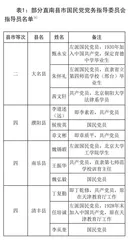

1927年4月,蒋介石密令“凡克复的各省,一致实行清党”,其势力范围陷入严重的白色恐怖之中,“总难隔一天没有登着反动派向革命民众肆虐的记载”。然而,在直隶省南部,国共合作的关系才刚刚建立起来。1927年初,在国共关系日趋紧张的情况下,中共北方区委仍然在积极推动国共合作。1927年4月,在直隶省立第七师范学校党团特别支部的基础上成立中共大名地方执行委员会,李素若任书记。中共大名地执委负责领导直隶省南部一带包括大名、濮阳、南乐、清丰等县的工作。中共北方区委对大名党组织作出指示:“(一)把党的工作重点从学校转到农村,抓农民武装,迎接北伐;(二)以孙中山的联俄、联共、扶助农工三大政策为标准发展左派国民党员,壮大革命力量;(三)所有共产党员都要跨党(即以个人名义参加左派国民党),要在国民党里起核心领导作用。”据此,中共大名地执委所属党员全体以个人名义加入国民党,并成立了国民党大名县执行委员会(国民党大名县党部),李素若任书记长。同时,以“三大政策”为标准发展了一批国民党员。具体情况是,对发展国民党员和共产党员实行区别对待的方针。对那些“对旧社会不满,反对北洋军阀胡作非为,愿意革命,赞成北伐,欢迎北伐军的”人员,“首先发展成国民党员”,然后择其中更优者进行分别谈话,“进行共产主义远景和为共产主义奋斗终身的教育”,到一定程度再“吸收为共产党员”。因此,直隶省南部是“先有共产党,再有左派国民党”,几乎在四一二反革命政变的同期,在直隶省南部建立起由共产党主导的国共合作关系。

不久,中共北方区委遭奉系军阀破坏而停止工作,中共大名党组织遂与上级失去了联系。5月,直隶省南部发生红枪会与军阀之间的战乱,大名地执委驻地直隶七师校园惨遭兵燹,无法继续正常开展工作。李素若与大名地执委领导成员被迫转移到濮阳,建立起中共濮阳特支,李素若任书记。同时,在已进军至此地的国民革命军的支持下,李素若筹备成立了国民党濮阳县党部,自任书记长,组织部长李步庭、宣传部长王亦华、民训部长章质平、民运部长平杰三等领导成员都是跨党党员。然而,此时正值国共两党合作关系全面破裂,直隶南部地区的跨党党员度过了一个迷惘期,他们“思想混乱,不知道怎么办”。不久,南昌起义的消息又见诸报端,他们更加“摸不清形势”,“不知怎么搞法”。其间,驻扎此地的国民革命军与北洋军阀直鲁联军孙殿英部发生拉锯式战争,濮阳特支和国民党濮阳县党部曾随国民革命军转移至新乡一带。9月,中共顺直省委特派员刘大风向直隶省南部地区党组织传达了“八七”会议文件。根据文件精神,该地区的跨党党员大多退出了国民党。10月,中共濮阳县委成立,统一领导大名、濮阳、南乐、清丰四县党的工作,实际上成为直隶省南部党的领导机构,隶属中共顺直省委领导。应该说,中共濮阳特支和国民党濮阳县党部有着异地转生的属性,其组织成员和运作机制与中共大名地执委和国民党大名县党部几乎一致。实际上在这一时期,县委机关与人员驻濮阳时就称濮阳县委,因形势变动移驻大名时则称大名县委,“给上级写报告就是大名县委”,总之“就是几个县合一个县委,走那儿就算那儿的县委”。

在贯彻中央精神与组建新县委的过程中,跨党党员的思想动态是值得注意的。有的依照中央精神退出国民党,有的依旧保持着跨党身份,有的虽已被党组织秘密开除,本人还自认为是共产党员,有的则是由共产党员发展为左派国民党员,他们表示不妨碍党的工作,有的是奉命留在国民党中,以便于开展工作。这样,直隶省南部各县的国民党县党部,基本还是由共产党掌握的,“县党部绝大多数都是我们的党员在那里工作,真正的国民党员很少”。即使是退出共产党加入国民党的一些人,由于“和国民党新军阀的矛盾、和一些共产党员的私人友谊、在生活中采取明哲保身的做法”等因素,也没有和共产党发生激烈的斗争,甚至在很多时候能够和共产党互相支持,共同行动。直隶省南部地区的国民党县党部很长一段时间没有反共,原因也在于此。多年后,当时中共濮阳县委的一位领导成员回忆说:“当时还在国民党县党部当官的几个人没有退出。他们不愿意退出,什么共产党、国民党,只要革命就行。因为他们不退出,我们就避开他们,重新建立了秘密县委,地下党支部,实际上取消了他们的党籍,党和这些人既有原则界限,又保持了一定的联系。”直隶南部地区的党组织之所以和这些人保持联系,是为了利用与他们的关系开展工作。当时的跨党党员平杰三回忆:“当时觉得这样既可以掩护党在乡村的工作,又能防止土豪劣绅利用其来压制农民运动。”这样,国共双方在直隶南部地区依然保持着合作关系,并没有像南方那样出现大规模屠杀共产党员和革命群众的情况。主持国民党濮阳县党部工作的李素若等人利用县党部的名义,联络同样由中共党员主持工作的直隶南部地区其他县国民党县党部,与中共濮阳县委的工作进行了密切合作。

二、直隶省南部国共两党

地方组织的密切合作

(一)发展组织。国共双方在组织发展上密切合作。1928年春,国民党濮阳县党部开办了党义训练班(也叫党政训练班),由平杰三任教育长。1928年秋,中共濮阳县委派共产党员蔡兆麟到训练班,名义上是训练班的教员,实际上是代表县委任濮阳县城里的中共地下党支部书记,并伺机发展共产党员,扩大党的组织。他们在训练班里发展秦廷瑞、穆俊敏、时玉印、徐连科等人加入共产党。训练班的学员在学成结业后回到家乡,成为领导当地农民斗争的重要骨干。1928年秋,中共濮阳县委指示王近瑞,在清丰民众教育馆中建立党支部,对原有左派国民党员进行考察并择优发展为共产党员,“使党员人数很快发展到20多人”。虽然后来清丰县党组织遭到破坏,但这些党员都把党的工作坚持了下来。

(二)农民运动。国共双方在农民运动上密切合作。中共濮阳县委在千口、化村、井店等村镇开办农民夜校,成立农民协会,开展算账斗争,反对地主豪绅的压迫和剥削,在直隶省南部产生很大影响。在中共濮阳县委领导的化村农民运动中,党员张怀森与地主王云鹏发生冲突,王云鹏动用反动民团将张怀森捕去押送内黄县政府,中共濮阳县委随即联系李素若取得国民党濮阳县党部公函前往内黄县政府将张怀森保释。1928年底,薛化庄民团局增派20余项捐税激起广大农民愤怒,中共濮阳县委以此为契机发动农民协会开展联合算账斗争,矛头直指薛化庄民团团总蔡鸿宾。中共濮阳县委利用国民党濮阳县党部的关系请他们配合和支持农民协会的行动。随后,薛化庄各村农民协会组成算账委员会,清查民团总局的账目并查出大量贪污罪行,蔡鸿宾被迫答应了“退出赃款,今后不得随意向群众摊派捐税,各项捐税从原来1亩起派改为5亩起派”等条件。事后,蔡鸿宾在地主豪绅的支持下到濮阳县政府诬告农民协会暴动,中共濮阳县委则组织农民带着贪污证据确凿的账本要求惩办蔡鸿宾贪污。由于国民党濮阳县党部公开支持农会的合法斗争及证据确凿,濮阳县政府只好将蔡鸿宾扣留,联合算账斗争取得胜利。

可以看到,这一时期直隶省南部的中共党组织利用与国民党县党部的关系形成一种合法斗争的工作策略,有时甚至直接通过国民党的合法名义开展工作。实际上这种合作兼具党外合作与党内合作的特点。第一,由于受大环境影响,中共濮阳县委与国民党濮阳县党部在表面上各自保持着独立身份,因此有着党外合作的特点。第二,主持国民党县党部工作的党员又秘密保持着跨党的身份,因此又是一种党内合作。需要指出的是,这种兼具两个特点的国共合作本质上是在特殊历史环境中,由部分共产党员主导的党开展革命活动的一种特殊形式,与大革命时期开展国共合作推动国民革命的诸多理念已迥然不同。正如一位同志所说,当时共产党组织“利用国民党也讲农民运动”的特点去发动农民斗争,地主豪绅受到打击常去县里告状,但因为党组织利用与国民党的关系“取得了很多便利条件”,“他们总是告不赢”,在斗争遇到挫折时,也能“使我们的损失减少到最小”,“这不能不说是我们运用了正确的斗争策略的结果”。这在后来“温邢固事件”的处理中也得到了更加充分的验证。

三、“温邢固事件”的生成与处理

直隶南部地处三省交界,属国民党统治薄弱地区,地主豪绅的武装民团比较发达,“官厅完全赖他们来维持治安”,对民众的压迫也更甚。

如前所述,薛化庄联合算账斗争的胜利,既使广大农民感到振奋也引起地主豪绅的恐惧不安,处心积虑镇压农民运动。薛化庄民团团总蔡鸿宾策反了自己的儿子——身为中共濮阳县城地下党支部书记的蔡兆麟。蔡兆麟叛变后,很快骗取了《白杨书札》和印有交流党内活动的小册子等濮阳县委文件。

共产党这边,中共濮阳县委为庆祝联合算账斗争的胜利,决定召开各村农民协会联合大会。虽有群众说地主豪绅有可能反扑,但县委负责人思想麻痹,认为地主豪绅不敢轻举妄动,“且一年多来,每次斗争,敌人都曾放出多种谣言,妄图恫吓,此次当亦如此”。1929年2月15日(农历正月初六),农民协会联合大会在温邢固村如期召开,县委主要领导赵纪彬、李大山、刘汉生、王卓如、王从吾、刘玉峰等悉数到场,但是,既没有通知农民携带武装,也没有布置会场的安全工作。正当赵纪彬讲话时,反动民团队长杜金声带民团冲进会场鸣枪抓人。在场群众“奋夺民团手中的枪,终因没有武器而被民团打散”,赵纪彬、李大山、刘汉生、王卓如四人被捕,王从吾、刘玉峰趁乱逃离,被群众保护起来。当天,反动民团将赵纪彬等4人押送濮阳县城。在化村,数十名农协会员“把自己村子富农的几枝枪强迫要出,点〔占〕了一个寨子,和豪绅的五百民团支持打了一昼夜”,终因子弹告竭又没有援助被缴械。这就是轰动一时的“温邢固事件”。

“温邢固事件”发生后,濮阳县长张志兴与地主豪绅势力沆瀣一气。1929年2月23日,天津《大公报》刊登了大地主温振纲等40人联名致电北平政分会主席张继的电文。他们称农民协会的联合算账斗争是濮阳县共产党招收贫民“捣乱温邢固团务,均粮索财,恶势汹涌”,并凭借窃取的中共濮阳县委文件“俱言共党计划”,请求“早除共毒”,同时控告国民党濮阳县党部“拥共左倾,为虎作伥”,致使境内共产党活动“更加猛烈”。

中共濮阳县委由于主要领导人或被捕或逃离而遭到破坏,实际上已停止工作。国民党濮阳县党部即积极组织营救。李素若等人称农民协会的活动是经过县党部授权的,“说是共产党的活动完全是诬陷”,控告土豪劣绅指使民团开枪杀人,并将杜金声、刘耀先、温振纲、蔡鸿宾逮捕扣押。同时,联合由共产党员掌握的大名、南乐、清丰等县国民党党部,向河北省党部控诉“值此党务正在积极进行之时,该土劣竟敢如此不法,其藐视本党,摧残民众,完全出于有计划有组织之行动”,要求省党部转告省政府严办凶手。大名县党部声援濮阳县党部,称土豪劣绅捏造共产党文件,“籍以掩饰其屠杀无辜之罪恶,而偿其摧残国民党之夙愿”,指控其“胆大越天,目无党国”。天津《益世报》评价此事为“党治下之奇辱”。