中国共产党对新解放区广播事业的接收、调整与运用

作者: 董文俊 纵 鹏

[摘 要]

武汉解放之初,中国共产党通过采取措施及时保护与接收汉口广播电台,就地运用广播宣传政治主张。新中国成立之初,党在广播渠道和组织架构方面对武汉地区广播事业进行了调整,广播也随之参与到国家重要政策解读和辅助政府工作等方面,广播的政治职能得以彰显。为巩固新生的政权,党对武汉地区广播事业进行了深入运用:通过迅速建设广播收音网,让广播具有多样化的展现方式,并使之深度参与当时的各大社会运动之中。总的来看,武汉人民广播事业的发展过程,就是逐步借助广播网络,将中央权力嵌入到武汉地方社会的过程,代表着党在探索地方社会治理之道上取得的成就。

[关键词]武汉;广播;接管;社会动员;社会治理

[中图分类号] G229.29 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)04-0035-10

中国共产党不仅将广播视为“对外宣传最有力的武器”,更将其视为党领导人民的重要依靠。自延安时期以来,党领导下的人民广播事业取得了巨大成就。揆诸既有研究成果,近十年来中共广播史个案研究整体呈上升趋势,为继续研究以广播为媒介的中共宣传工作提供了重要理论与史料基础。但从空间上看,多囿于晋察冀、陕甘宁边区等老解放区范围,对上海、南京、武汉等新解放区的地方广播事业的研究,特别是结合社会史料的探讨则付之阙如;以时间段论之,则偏重解放战争时期,对新中国成立前后这一关键转折时期的关注相对不够;就研究角度而言,现有成果多将广播视为党和政府宣传工作的重要组成部分,而欠缺将其放入中共新政权建设全局切入点的相关思考。

与此同时,武汉的政治特点决定了其与老解放区不同的广播事业背景:作为人口较为密集的华中大城,武汉在解放过程中并未遭遇大规模的城市攻坚战,中共武汉地方组织发起“反破坏、反搬迁、保城市、迎解放”运动,城市基础设施建设得以较好保存。这也决定了信息的线性传播基础保存较好,广播的宣传影响力相对明显。因此,就获得党的宣传工作史、人民广播史的完整视野而言,梳理和研究解放初期武汉地区的广播事业不可或缺。此外,本研究旨在还原新中国成立之初党领导下的人民广播事业在武汉的发展历程,尝试将武汉地区的广播事业建设置于国家政权建设和地方治理的宏观背景下进行理解,对深入探究中国共产党如何通过人民广播事业推动新政权的建设与巩固等重要历史问题,具有启发意义。

一、中共对武汉地区广播事业的接收与调整

抗战胜利后,国民党中宣部颁布了《管理收复区报纸通讯社杂志电影广播事业暂行办法》以恢复被战争破坏的宣传阵地。按照条例规定,“敌伪机关或私人经营之报纸、通讯社、杂志及电影制片、广播事业一律查封,其财产由宣传部会同当地政府接收管理”。随后,国民党又拟定了“广播事业接收三原则”:“(1)凡广播电台原系国营或敌伪设立者,由中央广播事业管理处接管运用;(2)凡广播电台原系省(市)经营者,由各该省(市)政府接管运用;(3)凡广播电台原系民营者,暂由中央广播事业管理处会同原主接收。”1945年8月下旬,国内北平、天津、广州、汉口等地日伪电台均为国民党政权所“接收”,改造为国民党官办电台。

汉口广播电台作为国民党在汉的官方广播机构,其主要干部大多是党团特务,电台董事长由CC系首脑陈果夫担任。至此,汉口广播事业为国民党政府所垄断,为其专制统治服务。一方面,国民党利用电台广播钳制武汉民众思想。1949年1月,电台就曾反复播报《汉口市政府关于奉电禁止民间收听奸匪广播一案转仰遵办具报的代电》,警告民众“为配合戡乱需布《禁止民间收听奸匪广播办法》,并规定凡有违规收听者移送司法及军法机关”。另一方面,限制民办电台开办。因受种种限制,申请开办的民办电台有8家,获准的只有3家。至武汉解放前夕,所有广播电台均关闭撤离。

1949年5月,中国人民解放军第四野战军联合武汉市各地下党组织顺利解放武汉,武汉开启了新的历史篇章。中共在接管武汉政权的第一时间便开始思考,如何将广播电台转化为宣传社会主义思想、稳定社会秩序的工具。1948年11月20日,中共中央宣传部发布《对新解放区原有之广播电台及其人员的政策决定》,其中规定:“所有敌方政府、军队及党部管理之电台,必须全部接收。凡属广播电台的机件、动力及物资,一律不许拆卸、搬迁,作其他通讯器材或其他目的使用,并务须争取于入城后迅速开始播音。首先播送我入城法令、布告、城市政策等,并转播陕北广播电台节目。随即根据毛主席著作及中央历来的文件编辑一些通俗的适合新区群众的教育材料进行广播,从思想上、政策上答复群众的各种问题。因此,对新解放区城市之工作队中必须配备若干广播编辑与广播员,准备入城即开始工作。”中国共产党在先前的城市政权接管中已经总结出如何利用广播电台进行政治宣传、消弭群众恐慌的一些经验。照此政策指导,对武汉地区广播电台的接收工作在武汉解放的过程中已同步展开。

(一)保护当地广播设备,尽快恢复广播工作。武汉解放前夕,国民党曾下令:“迁移电台或销毁广播电台设备”,如汉口军中广播电台在随国民党南撤途中,其人员和设备被中国人民解放军第四野战军缴获;华中广播电台在武汉解放前夕,发射机在拆迁南运途中,至长沙被国民党溃军炸毁。时任中共武汉市委书记夏惇曾回忆:“白崇禧就立即作出了撤退武汉的决定,命令各工厂、机关紧急搬迁,同时拟定了破坏和潜伏计划。”意图阻碍中共接管武汉地区广播事业的进程。

对此,中共江汉军区城工部通过地下工作关系,组织原汉口市广播电台的工作人员从国民党手中夺下了一些发射机,并改装成一部中波发射机。武汉解放前一天,中共武汉地方组织成员积极行动,武装守卫在电信局大门口以防敌特蓄意破坏。由此,武汉市内一些电台的设备得以保存下来,为武汉人民广播电台的建立保留了基础设备。

(二)调整电台机构设置。虽然当地广播设备得到保护,具备播音的物质条件,但是武汉作为新解放的城市,还没有建立起系统的广播管理和播音流程,广播电台只能交由武汉军管会暂时管理。军管会迅速组织了一批无线电技术人员,对发射机进行紧急修复。经军管会商讨,1949年5月19日,决定以“汉口人民广播电台”作为呼号,组织有经验的播音员开始播音,开始语是:“各位听众,现在向您播送中国人民解放军布告。”至5月23日,中共中央中原局派罗东正式接管汉口广播电台,并于当天16时更名为“武汉新华广播电台”,电台便不再归属于武汉军管会管辖。中共中央中南局也对电台进行了定义:武汉新华广播电台是华中局直接领导的宣传机构之一,是代表华中局向华中人民进行新民主主义教育的重要工具,并要求“从广播里发出的一字一句,能够完全无误地代表华中局的原则立场与严正态度”。

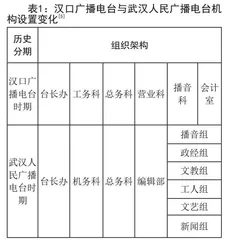

1949年9月1日,武汉新华广播电台按照《中共中央广播事业管理处对各地广播电台暂行管理办法》改名为“武汉人民广播电台”,电台的机构设置也有所变化。比较国共两党领导下的武汉地区广播事业,可以明显地看到,相较于汉口广播电台时期,武汉人民广播电台增设了编辑部这一重要部门。除播音组外,编辑部下辖各组别按播报类型进行划分,使武汉人民广播电台在节目内容上更具针对性与吸引力。专门设立的工人组体现出新政权的性质与党对工人阶层的重视;而后陆续增设少儿组、工农组等,表明武汉人民广播事业不断更加贴近生活、贴近民众。营业科与会计室取消,播音组划归编辑部管理,力求在有限条件下,最大程度发挥广播的喉舌作用。总体而言,武汉人民广播电台在此时的调整是符合解放之初的实际情况的。

(三)设定广播内容。入城之后,中共注重反复广播解放军的入城政策和管理政策。电台按照《政策决定》,每天早中晚三次播送《中国人民解放军布告》《三大纪律八项注意》以及人民解放军分发的其他宣传材料。参与武汉解放的播音员林棣华曾回忆当时的播报内容:“我提供了解放区出版的毛泽东《论联合政府》”,再节选出国家体制、城市工作、知识分子等有关章节与宣传材料穿插播出,和另一位同志“两个人就不停地轮流播音”。在播送支持上,与武汉人民广播电台同时创立的《长江日报》向电台提供了大量的文稿,两者共同宣传中共的政策和法令,播放“打倒蒋介石,解放全中国”的声音。这一时期的广播在播出频率与播送内容上大致都固定下来:“每天播音一次,开始曲:《大路歌》,18时30分—45分,重要新闻;18时45分—19时,本台新闻;19时—19时30分,播送武汉市军管会的文告;19时30分—22时40分,转播北京新华广播电台节目”。

自1949年10月至1950年3月,除发布《关于统一发布中央人民政府及其所属机关重要新闻的暂行办法》,规定“公告性新闻(如关于政府会议、政府重要措施、政令解释……)均由国家通讯社即新华通讯社统一发布”外,中共并没有对全国的广播事业作出多少新的要求。在这几个月里,除对开国大典进行统一播送外,各地的广播电台也仅仅是结合自身的实际情况,按部就班进行播音。武汉人民广播电台的平均每日播音时间仅为5小时40分钟,其广播的主要职能仍是服务群众的日常生活,并未过多涉及社会运动。究其原因,在于自1949年10月1日后至次年春节前,党中央和地方政府尚在磨合新政权与地方社会之间的关系,并且时近春节也不宜开展大规模的政治活动。1950年3月以后,武汉人民广播电台的平均每日播音时间增长至12小时10分钟,时长增加一倍之多。

(四)延伸广播路径,扩大社会接触面。武汉解放之初,居民文化水平普遍较低,根据洪山区志统计,1948年,武昌县的文盲率高达55%,加之物资匮乏、报纸发行量少,影响纸质媒介的宣传。相比之下,广播收听范围大、信息传播迅速,对文化水平要求不高,在宣传教育中的优势更为突出。可是在解放初期,中南区的收音机很少,全区10万架收音机,2/3集中在广州、汕头和江门,武汉市仅有大约6000架收音机。而武汉当时有100多万人口,人口多、设备少,导致广播覆盖率低,民众起初收听广播的意愿并不大。面对条件制约,武汉人民广播电台工作人员不断摸索和总结广播经验,寻找广播事业与社会需求的交集,依靠群众路线扩大广播的社会覆盖面。一位当时在武汉人民广播电台的工作人员曾总结:“自1949年5月开始播音以来,虽然我们取得一定的成就,但还是走过四个月的弯路,原因是脱离群众,关起门来办广播,是不可能受到欢迎的。”因此,武汉人民广播电台决定“走出办公室,与人民群众建立深切联系”。

开国大典的举办为强化电台与人民的联系提供了契机。1949年10月1日,中华人民共和国诞生,北京天安门广场举行国庆大典和庆祝游行,武汉人民广播电台则组织武汉人民集中收听了广播,并进行了电台的首次实况转播。武汉人民从收音机中听到毛泽东在天安门城楼发出的庄严声音,群情振奋,万众欢腾。

由于这次转播取得了不错反响,电台在之后更加注重与群众之间的互动,决定发动各界力量共同办广播,广播因而有了新的起色。据开播后8个月的数据统计:“有12,533人到电台来广播……通讯组73个,通讯员542人,儿童广播小组34个(共)726人,广播之友136人。1950年4月份一个月收到来稿618件。……组织起来收听空中俄语讲座的固定观众,最多时达1100多人。……在少年儿童节目中象(像)武汉市二十一小学,一次就组织了1000多个小朋友来收听。”电台台长罗东在其回忆录中提到通过通讯员加强了与人民群众的联系,虽然“没有稿酬,……但是我们热情地用茶水招待,路远的用吉普车接送,工人说:‘现在电台是我们自己的了’。……教唱节目,来电台索取歌片者有一两千人……广播一旦和群众需要相结合,是有威力的”。

二、武汉地区广播收音网的建设

1950年4月,中央人民政府新闻总署发布了《关于建立广播收音网的决定》,要求在各级机关、军队、工厂、企业、学校设立收音站和收音员。中南区政府坚决贯彻新闻总署的决定,迅速开展广播收音网的建设工作。中南区广播收音网的快速扩张,使得武汉地区的广播事业能够被深入运用到新中国成立初期的各大社会运动中,并发挥显著作用。

(一)确立“四级办台”体制。随着中南各省的相继解放,为兼顾对中南各省的广播,中共中央决定于1950年5月1日成立“中南人民广播电台”。中共中央广播事业管理局建议:“中央局所在地的人民广播电台可分为两台,其对中央局所辖全区广播者,名‘某地人民广播电台第一台;其对本市广播者,名‘某地人民广播电台第二台’。”据此,中南局宣传部结合中南区、湖北省以及武汉市的特点以区和市台来命名:中南区台为中南大行政区及湖北省级之广播台,受中南局宣传部和湖北省委宣传部直接领导;武汉市台为武汉市级之广播台,受武汉市委宣传部直接领导,中南和武汉人民广播电台均对中央人民广播电台负责。中南人民广播电台的成立,使武汉地区的广播事业纳入“四级办台”体制,即以“中央人民广播电台为中心,包括中央、大行政区、省、市四级广播电台的广播收音网”的重要组成部分。四级广播电台工作各有侧重点:“中央台为发播新闻、社会教育与文化娱乐三者并重。对全国的和对国外的广播集中于中央台。区台、省台以发播报告或传达本区、本省的新闻与政令为主。市台一般以社会教育为主。”按照这一基本原则,中南人民广播电台的广播主要面向宣传中南区及湖北全省,区台节目重点放在基本群众及其干部上,以新闻政令为主,服务于国家的国防和经济建设。武汉人民广播电台的广播主要面向武汉市及武汉周边城市,市台节目重点放在社会教育上。新中国成立初期,由于武汉既为中南区首府,亦为湖北省省会,其广播电台组织架构亦有特殊之处:“中南、武汉人民广播电台的工作,根据目前干部等条件,实行混合编制,合署办公,惟区台(兼省台)与市台编辑工作在统一领导下作适当分工,以利工作。”区台和湖北省台合署办公,为方便工作,“区—省—市”三级合理分工,形成了独特的“四级办台”体制。在当时通信并不发达的情况下,四级办台的广播体制拉近了中央与基层之间的距离,使得中央的声音可以迅速地传达到地方干部群众身边。