改革开放初期“关于上海发展方向的探讨”始末

作者: 刘月 杨芳

[摘 要]

1980年10月至11月,上海《解放日报》以发表“十个第一和五个倒数第一”的文章为标志,展开了一次“关于上海发展方向的探讨”。本文详细梳理此次讨论的来龙去脉及其台前幕后,进而指出该讨论是上海在改革开放的大背景下,由中央支持和地方积极响应的环境下发生的,而且通过这次讨论,上至国家领导层、下至上海的普通民众对改革开放的共识得到进一步深化,从而明确了上海经济转型的初步方向。

[关键词]

上海;改革开放;发展方向;讨论

[中图分类号] D239 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)04-0055-08

1980年10月3日,《解放日报》头版刊登上海社会科学院部门经济研究所沈峻坡的署名文章:《十个第一和五个倒数第一说明了什么?——关于上海发展方向的探讨》。文章先是承认上海在经济上至少有十个全国“第一”,进而认为上海经济还有五个全国“倒数第一”:一是城市人口密度之大为全国之“最”;二是建筑密度之大和绿化面积之少为全国大城市之“最”;三是缺房户比重为全国大城市之“最”;四是车辆事故为全国大城市之“最”;五是由于污染严重,市区癌症发病率为全国城市之“最”。文章认为:“十个全国第一和五个全国倒数第一,在上海同时并存”,“这说明上海在取得重大进展、作出重要贡献的同时,出现了不少矛盾”。这体现在“上海在经济上的发展极不正常,已形成‘畸形状态’”。文章最后提出,上海今后的建设方向要“进行调整和改造”,从而“把失调现象调整过来,在调整中前进”。该文激起热烈的社会反响并引发了“关于上海发展方向的探讨”。

目前学界有关改革开放的研究主要集中在国家宏观领域,涉及城市发展方向的并不多见。本文即以沈峻坡文章的由来和内容的演变为线索,考察这场大讨论的来龙去脉及背后因素,进而更清晰地揭示上海改革开放进程中的一个重要关节点。

一、沈峻坡文章的由来

沈峻坡在《解放日报》发表的文章源流,来自“上海经济问题座谈会”。该会的召开体现了改革开放起步阶段上海对于经济发展的探索。

中华人民共和国成立后,优先发展重工业,并建立了高度集中的计划经济体制。自20世纪50年代以来,中国初步建成完整的工业体系,走过了工业化原始积累的最初阶段。1952年到1978年,全国工业总产值增长15倍,其中重工业增长28倍;建立了大小工业企业35万个,其中大中型国营企业4400个。这个成就无法忽视。但其问题在于,这种发展模式的特征是高速度低效率、高投入低产出、高积累低消费。就统计数据来看增长率不低,但人民长期得不到实惠。

国家领导人对此深有感触。1978年9月,邓小平对地方领导人说:“我们太穷了,太落后了,老实说对不起人民。我们现在必须发展生产力,改善人民生活条件。”11月,陈云在中央工作会议上说:“建国快三十年了,现在还有讨饭的。老是不解决这个问题,农民就会造反,支部书记会带队进城要饭。”中共中央召开十一届三中全会的主要目的之一,就是寻找解决这些问题的方案。

党的十一届三中全会决定把党和国家的工作重心转移到“以经济建设为中心”上来。受当时中国社会科学院组织经济座谈会的启发,中共上海市委决定以上海市计划委员会和上海社会科学院两个单位为主,召开“上海经济问题座谈会”。座谈会“主要从上海实际情况出发,按照理论与实际相结合的原则,研究当前经济建设中的一些新情况、新矛盾、新问题,为市领导决策经济问题当参谋,出主意,提建议,谈设想,使经济工作更好地按照客观经济规律办事,为尽快把上海建成现代化的工业基地、出口基地和科学技术基地出谋献策”。

1979年7月2日,座谈会召开第一次会议,时任中国社会科学院副院长马洪出席会议并传达高层对加强经济问题研究的意见。马洪发言以后,时任中共上海市委副书记、副市长陈锦华则强调从上海实际出发研究经济问题的重要性和必要性:“上海的经济实践活动非常丰富,在历史大转变时期,需要总结、探索、阐明的经济问题很多,很需要从理论上进行总结和阐述。”对如何开展上海的经济理论和经济政策的研究工作,陈锦华则认为:“关键的问题是搞好理论和实际相结合。”7月至9月,座谈会共召开五次,讨论的内容主要是如何认识和调整上海经济结构失衡。

座谈会虽在上海举行,但讨论的主题仍由中央决定。1979年6月27日,时任国务院副总理、国家计委主任姚依林在北京召集有关部门和研究机构谈话,他主张“集中做经济理论工作的同志和各部门做实际工作的同志,组织一个比较大的研究队伍,先进行以下三个题目的调查研究”。这三个题目分别为:关于经济体制的问题,关于经济结构的问题和关于引进技术、设备和资金的问题。

姚依林讲话后,有关部门和研究机构根据“体制、结构、引进”三个主题分别成立调查小组并召开若干次会议。1979年9月,经济结构调查组先后派出七个调查组,分赴江苏、上海、四川、黑龙江、辽宁、广东、山西等地,就各地国民经济结构的历史和现状,以及当前国民经济的调整情况进行初步调查研究。

经济结构调查组派赴上海的工作人员,与“上海经济问题座谈会”的部分工作人员产生联系并以“经济结构小组上海调查组”的名义进行工作。该组由来自中国社会科学院工业经济研究所、国家计委、国家科委、国家物资总局、中国人民大学、北京大学、上海市计委、上海市统计局、上海社会科学院的26名调查人员组成。其中上海社会科学院的牵头人为沈峻坡。沈峻坡,1926年生于江苏吴县,1941年加入中共,1949年上海解放后历任上海市新闻出版印刷工会宣传部副部长等职务,1979年3月以后任上海社会科学院部门经济研究所办公室主任、学术委员会委员。沈峻坡参与座谈会和调查组的经历,是其获取一手资讯和之后公开发表文章的契机所在。

1979年12月,“经济结构小组上海调查组”工作结束,座谈会也暂时休会。1980年初,经济体制改革的问题日渐突出。1月,国务院财政经济委员会派出以著名经济学者薛暮桥为首的体制改革小组到上海实地调查。薛暮桥认为上海的经济结构“严重失调”,但“形势大好,调整几年〔即可〕完成”。薛暮桥据此向陈锦华表示,在取得现有的良好进展上进一步推动经济体制改革。陈锦华进而向“上海经济问题座谈会”传达“体制改革要站在全国看上海的改革,上海的改革又要着眼于全国”的精神。根据陈锦华的指示,2月23日,座谈会再度召开,会议“上半年拟围绕经济管理体制改革问题进行讨论”。沈峻坡与会并在第二次座谈会中提出“要抓住扩大企业自主权的一些重要而有不同见解的问题展开讨论”。

随后座谈会的主题又根据中央的指示转移到“长远规划”。“长远规划”,又名长期计划。1980年3月30日至4月24日,国务院召开长期计划座谈会,研究中国经济今后五年计划、十年规划和二十年设想。5月12日,陈锦华根据中共上海市委开展本地“长远规划”的指示,主张“发挥上海地区优势,扬长避短,提高经济效果”,并在会后向上海各单位提议开展“围绕建设一个什么样的上海”的讨论。

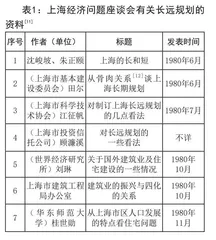

6月下旬,座谈会遂将讨论的重点转移到有关上海“长远规划”的问题,即“围绕建设一个什么样的上海”进行探讨。7月,沈峻坡及其同事朱正颐等人,根据此前参与上海经济结构调查的经历和材料,合编了一份调查报告《上海的长和短》,该报告提出上海经济现有的十条长处和五条短处。这就是沈峻坡在《解放日报》发表的文章雏形。此外座谈会还提出以下研究报告:

由上表可见,沈峻坡似是座谈会讨论“上海长远规划”这个话题的主持者。1980年10月27日,沈峻坡向上海社会科学院汇报座谈会情况,“拟令下一步座谈会讨论建筑业方面的问题”。10月,座谈会讨论的主题即与建筑业有关。

二、沈峻坡文章与集体调查报告的关系

前文已证,沈峻坡文章的由来是他参与座谈会的经历。那么其文章内容与集体调查报告之间的关系,则是另一个需要讨论的问题。

1979年7月至9月,在“上海经济问题座谈会”的讨论中即有一种意见认为:上海工业经济效果虽然较好,对国家的贡献也很大,但经济结构中还是存在许多突出矛盾。如能源不足,燃料动力不适应工业发展的需要,“骨肉关系”严重失调,工业“三废”污染严重,住宅市政配套等方面欠账很多。许多工厂设备陈旧,厂房拥挤,危房甚多,劳动条件很差,待业人员较多。片面追求产值、产量,忽视品种质量,发展“高、精、尖”产品步子不快,技术装备结构也较落后。这说明沈峻坡文章中涉及的问题,已不是第一次提出,只是这些意见尚未形成系统且详实的调查报告。

1979年10月21日至11月29日,“经济结构小组上海调查组”工作期间,调查组成员、中国社会科学院经济研究所的李学曾,即撰写调查报告认为上海“已经形成了一个工业部门比较齐全、市内协作配套较好、轻重工业都较发达、具有较强技术力量的经济结构”。该报告也同时指出“上海现有的工业结构问题也很突出;能源缺口很大;原料供应紧张;生产条件恶化,市区工业过于拥挤,环境污染严重;部分产品落后老化,高精尖产品上得慢”,“从全市经济生活来看,骨肉失调,人民生活欠账十分严重,特别是住房问题。这两年还有安排待业人员的问题”。

如果说李学曾的报告只是点题而非深入分析,那么“经济结构小组上海调查组”于12月成稿的集体调查报告,则比较全面且深入地分析了当时上海经济建设中的成就与问题。该报告的题目是《更科学合理地发挥上海老工业基地的作用——上海经济结构调查报告》,以及12份附属文件:1.上海市老企业改造调查报告;2.从上海市挖潜改造资金的使用情况看老厂改造中的问题;3.上海市环境污染日趋严重;4.上海市卫星城镇发展的现状和问题;5.上海市区人民生活调查报告;6.上海市居民住宅调查报告;7.上海市工业经济组织的几种形式;8.上海市中小型企业的特点;9.上海市试办企业性公司的一些问题;10.上海市冶金、纺织工业试行按行业利润留成的设想;11.上海工业结构的概况和调整的初步设想;12.上海在国民经济中的地位和应起的作用。该报告首先承认上海经济建设所取得的成就很大:“经过三十年的建设,上海经济已经发生了根本的变化,成为我国最大的综合性的工业城市”,且“食用油和蔬菜全部自给”等等。报告进而指出目前“几个值得研究的问题”,一是中央对上海的经济要求较高;二是上海“过多地发展了冶金工业,加剧了能源和交通运输的紧张”;三是上海“老企业改造欠账过多,环境污染问题严重”;四是上海“职工生活水平的提高和生活条件的改善与生产的迅速发展不协调”。报告最后还提出五条改进上述问题的建议。

1980年3月,上海社会科学院部门经济研究所以该报告为基础,并结合“上海经济问题座谈会”的讨论意见,形成《关于上海在“四化”中如何发挥老基地作用的几点建议》报送中共上海市委。经上海市委领导批示,列入《市政府参阅文件》。

中共上海市委基本认可并吸收了上述报告。4月,陈锦华在北京参加国务院召开的“长远规划”会议时即认为“上海有四个长处”,一是“有一个行业门类比较齐全,协作配套条件比较好,综合生产能力比较强的工业基础”;二是“有一支与生产建设结合得比较好的科技队伍”;三是“有一个传统的,吞吐量比较大的外贸口岸”;四是“有一个各方面条件都比较好的郊区”。陈锦华也承认上海仍存在比较突出的五条“短处和不利条件”:“一是资源能源供应紧张;二是城市臃肿;三是居民住房困难;四是环境污染严重;五是劳动就业任务繁重。”

沈峻坡则在调查组的报告和附件基础上综合陈锦华的意见,并有所创新。7月,沈峻坡及其同事在座谈会上提出的《上海的长与短》这份材料中,将有关要点归纳为“上海经济范畴中的十条长处”:“一是地理位置优越;二是交通四通八达;三是内外贸集散中心;四是工业基础雄厚;五是生产水平较高;六是科技力量较强;七是文化教育发达;八是经营管理经验比较丰富;九是有一个发达的郊县农村;十是有一批卫星城镇。”至于“五个劣势”则主要是:上海不产工业原料;“能源紧张不足”;“市区臃肿不堪”;“居民住宅问题紧张”,“市内交通拥挤,城市建设落后”;环境污染严重。