开国大典背后的故事

作者: 胡遵远

一些媒体上流传着这样一种说法:1949年10月1日的开国大典背后隐藏着16个鲜为人知的秘密。其实,这场盛典背后的细节与鲜为人知的秘密远远不止16个。

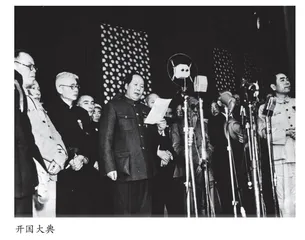

开国大典的恢宏场面

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,中国人民政治协商会议全体代表,工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达30万人。观礼台上还有外宾。会场在天安门广场。广场呈丁字形。丁字形一横的北面是一道河,河上有五座并排的白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起的是天安门城楼。丁字形的一竖向南一直延伸到中华门。一横一竖交点的南面、广场中间挺立着一根电动旗杆。主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

丁字形的广场汇集了从四面八方赶来的群众队伍。早上6时起,就有群众队伍开始入场。队伍中,有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,人们按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县赶来的铁路工人,他们清早就到了北京车站,一下火车直奔会场。郊区的农民更是在五更天就摸着黑起床,步行四五十里路赶来。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋。

下午3点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上!30万人的目光一齐投向主席台。

中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。中央人民政府主席、副主席、各位委员就位。乐队奏响了《义勇军进行曲》的雄壮旋律。接着,毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”庄严的宣告、雄伟的声音,使全场30万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告、雄伟的声音,通过广播传到大江南北、长城内外,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

接着,毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的第一面国旗----五星红旗冉冉升起。30万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头、瞻仰这面鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。

接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读了中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。

毛主席宣读公告完毕,阅兵式开始。中国人民解放军总司令朱德任检阅司令员,聂荣臻将军任阅兵总指挥。朱总司令和聂将军同乘汽车,先检阅部队,然后朱总司令回到主席台,宣读中国人民解放军总部的命令。

随后,受检阅的部队由东往西,缓缓进场。开头是海军的两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、山炮、榴弹炮、火箭炮,各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们昂首挺胸地站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。

当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众都把头上的帽子、手里的报纸等别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

两个半小时的检阅,广场上不断地欢呼、不断地鼓掌。阅兵结束时,已经是傍晚时分。天安门广场上的灯笼全部点了起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火红一片。就在这个时候,群众游行开始了。游行队伍从东西两个方向出发,他们擎着灯笼、舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走过正对天安门的白石桥前,举起灯笼火把、高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛主席在城楼上主席台前,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

晚上9点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城街道流去,光明充满了整个北京城。

当天,全国已经解放的各大中城市都举行了热烈的庆祝活动。

开国大典的地点选择

开国大典对于新中国以及中央人民政府都有着极其重要意义和深远的影响。因此,这一盛大典礼举行地点的选择就显得十分重要。

1949年初,随着人民解放战争的顺利推进,新中国开国大典被提上中共中央的议事日程。1949年6月15日召开的新政协筹备会议,专门就此进行了研究。

7月7日,中央、华北军区与北平市委三方主要负责人组成了开国大典筹办工作小组。周恩来为主任,聂荣臻、林伯渠、李维汉等人为副主任。筹备小组成立后,首先就开国大典的举行地点进行了认真的研讨。

从当时的情况来说,北平(北京)是新中国的首都已成定局,那么开国大典肯定要在北京举行。

由于开国大典中的阅兵规模大,出席的都是党中央高级领导人和各民主人士,安全要求极高,阅兵地点应当选择一个合适且开阔的地方。

为慎重起见,周恩来与杨成武还有华北司令部参谋长唐延杰等人主持起草了一个《阅兵方案》,供中央研究。

该《方案》提供两处不同的阅兵地点,一处是天安门广场,一处是北京西苑机场。选择在天安门广场举行阅兵,有着交通便利、受阅部队和参加庆典群众容易集中的好处。缺点是天安门广场地处北京交通要道,连接广场的长安街较为狭窄。周围都是繁华的商业区,万一遭到国民党飞机或特务的破坏与空袭,疏散起来比较困难。

与天安门广场相比,西苑机场有过成功的阅兵经验(1949年3月25日,中共中央和解放军总部曾在此举行过盛大的阅兵式),场地宽阔,无需阻断交通。缺点是西苑机场地处郊区,当时北京的公共交通设施极其落后,群众集中起来比较麻烦。同时,西苑机场远远赶不上天安门广场雄伟壮阔。

阅兵方案呈报给中央后,经过反复权衡,直到9月2日才最终选定将天安门广场作为阅兵地点,毛泽东、刘少奇等中央领导人对这一提议表示赞同。

开国大典的时间确定

1949年9月初,中央决定选择天安门广场作为阅兵地点后,关于开国大典的举行时间,周恩来总理当时只是笼统地提出:在新政协闭幕后、中央人民政府成立之日举行。具体在哪一天,并没有确定。

对于新中国开国大典的举行日期,西方各家媒体作出种种猜测。一些记者认为:中国人办事讲究选择良辰吉日,很有可能在解放华南、西南,基本统一大陆后,于1950年元旦这天举行开国大典。有的记者认为:应该会等到全国解放战争取得完全胜利后再举行开国大典。少部分人则觉得:1949年10月10日,即辛亥革命的“双十节”也是一个举行开国大典的理想日子。

其实,党中央与毛主席原定开国大典的日子正是1950年元旦。这样的安排主要是基于当时国内政治形势考虑。刚刚解放的北京,社会形势非常复杂,国民党2万多名特务分子和反动党团分子,包括北平国民党宪兵第十九团的人员分散潜伏了下来,进行各种破坏活动。

当时,我国西南、华南还有不少地区仍被国民党军队占领,制海、空权完全掌握在敌军手中。逃亡于广州的国民党政府不甘失败,经常派飞机轰炸北京、上海、武汉等地。

鉴于这些不安全因素,中共中央决定将开国大典延期至1950年元旦举行,利用这两个月的时间坚决打击国民党残留人员,解放西南、华南地区,努力营造全国良好的治安环境。

就在此时,时任中共中央书记处书记的刘少奇正在对苏联进行秘密访问。访苏期间,斯大林问刘少奇:你们究竟打算什么时候宣布成立中央政府?刘少奇根据出国前中央酝酿的意见,如实告诉斯大林:我们目前正在集中力量解决西南、华南各省问题,成立中央政府恐怕要到1950年元旦。

斯大林听完之后沉默了几分钟,接着一字一顿地说道:“解决重大问题时固然要稳妥,要掌握时机,但更重要的是不可错过好时机。我想提醒你们注意防止敌人可能利用所谓无政府状态干扰中华人民共和国与中央人民政府的正常成立,这是极其毒辣的一招,中国朋友们必须防范。”

刘少奇听了斯大林的这些话,立即意识到对方这是一个非常善意、非常重要的忠告,于是立即向中央作了反馈。

中共中央与毛泽东主席得知这一情况后,认真分析国际国内的形势、很快作出决定:1949年10月1日成立中华人民共和国与中央人民政府,同时举行开国大典。

开国大典的地点和日期确定后,周恩来对于大典举行的具体时间段选择亦非常慎重。经过反复考虑,他将开国大典起始时间确定在10月1日下午3点。这一选择主要是防止敌机长途奔袭。因为在此之前国民党飞机远程袭击一般是上午起飞、下午返回。

同样是出于安全考虑,直至10月1日上午10点,中共中央才通过北京新华广播电台就新中国开国大典仪式向全世界发出预告。

开国大典的28响礼炮

世界上一些国家在举行庆典活动时,一般都是鸣礼炮21响。新中国的开国大典为什么是54门大炮鸣礼炮28响呢?

原来,这个决定,是毛泽东主席首先提出来的。在政协一届会议上,一位代表质疑:“在国外,最高礼仪是21响,我们为什么要鸣28响呢?”当时没有人回应。会议休息时,毛主席见到负责开国大典筹备工作的华北军区作训处处长唐永剑,毛泽东问唐永剑:“你说,放28响有没有道理呢?”唐永剑是一个文采横溢、学识渊博的才子,他一下就明白了毛主席的用意,马上说:“主席,我起草一个关于礼炮28响的说明吧。”毛泽东微笑着默允了。

很快,简明扼要的28响《说明报告》递了上来。因为,中国共产党从1921年横空出世到1949年,刚刚28年,这28响礼炮就是28年党史的赞礼。毛主席看了这份报告后,在上面用铅笔签上了自己的名字。原来,这54门大炮代表当时参加新政协的54个单位和方面的人士,28响礼炮表示中国共产党从1921年成立起,领导全国人民,经历了28年的奋斗,才使国家独立、人民翻身当家做主,才迎来了1949年10月1日的开国大典。

于是,在开国大典上,当鲜艳的五星红旗第一次在天安门广场升起时,炮群长啸、大地震动,54门大炮齐鸣28响。礼炮声如同报春的惊雷,在天宇间回响激荡,震动着每一个中国人的心,把开国大典上伟大、庄严、团结的气氛进一步推向了高潮。

(作者系安徽省文史研究馆特约研究员、安徽省作家协会会员、安徽金寨干部学院原副院长。)