中国粮食供给保障格局时空演变分析

作者: 翟涛 罗冲 马宏声

摘要 基于国家统计局、FAOSTAT、海关总署和UN Comtrade数据资料,系统考察改革开放以来中国粮食供给保障空间维度变化和空间集聚效应。结果表明,中国粮食供给保障包括国内供给和国际市场供给两部分。国际市场供给占中国粮食供给比重略有上升,2000年以来我国粮食国际市场供给呈现明显地理集聚特征。国内粮食供给是保障中国粮食供给的主要力量,粮食供给区域不平衡,不同粮食作物供给区域不断演化。中国粮食国内供给区域发生较大变化,供给重心逐渐北移,地理集聚由相对离散渐进演变为稳定集聚,且表现出显著空间集聚特征。

关键词 粮食供给;时空格局;基尼系数;空间自相关

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)06-0203-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.046

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Temporal and Spatial Evolution of China’s Grain Supply Security Pattern

ZHAI Tao1,LUO Chong2,MA Hong-sheng3 (1.School of Economics and Management,Northeast Agricultural University,Harbin,Heilongjiang 150030;2.Northeast Institute of Geography and Agroecology,Chinese Academy of Science,Changchun,Jilin 130102;3.Financial Department of Northeast Agricultural University,Harbin,Heilongjiang 150030)

Abstract Based on the data of National Bureau of Statistics, FAOSTAT, General Administration of Customs and UN Comtrade,this paper systematically studies the spatial dimension change and spatial agglomeration effect of China’s food supply security since the reform and opening up.The results show that China’s food supply security includes domestic supply and international market supply. The proportion of international market supply in China’s grain supply has increased slightly. Since 2000, China’s international grain market supply has shown obvious geographical agglomeration characteristics.Domestic grain supply is the main force to guarantee the supply of grain in China. The grain supply area is unbalanced, and the different grain crop supply areas are evolving.The domestic supply area of grain in China has changed greatly, the supply center gradually moves northward, and the geographical agglomeration gradually changes from relative discrete to stable agglomeration, and shows the obvious spatial agglomeration characteristics.

Key words Food supply;Spatial and temporal pattern;Gini coefficient;Spatial autocorrelation

基金项目 黑龙江省农垦总局横向课题(202007);黑龙江省经济社会发展重点研究课题重大战略课题(20105)。

作者简介 翟涛(1979—),男,山东淄博人,讲师,博士,从事粮食经济与贸易研究。*通信作者,副研究员,硕士,从事农业经济理论与政策研究。

收稿日期 2021-05-16

民为国基,谷为民命。粮食事关国运民生,粮食安全是国家安全的重要基础[1]。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,走出了一条中国特色粮食安全之路[2-5]。数据显示,2019年全国粮食总产量达6.64亿t,比2018年增加0.06亿t,创历史最高水平,连续5年站稳6.50亿t台阶,粮食生产实现历史性“十六连丰”。但也应看到,中国粮食安全形势并非高枕无忧,粮食生产能力基础并不稳固[6-7]。多年经验,特别是2019年以来新冠肺炎疫情在世界范围爆发,使全世界再次认识到粮食安全的重要性,经济安全形势越复杂,越要稳住农业、稳住粮食[8]。

粮食安全的重要内容之一是区域粮食安全,中国幅员辽阔,各区域空间差异明显,农业资源禀赋和生产条件各不相同,区域粮食供求存在较大差异,这也成为学术界研究的热点问题。于元赫等[9]采用重心迁移模型、探索性空间数据分析等方法对山东省粮食生产时空格局进行研究。马琰等[10]基于ArcGIS空间分级法研究陕西省三大地区粮食生产空间格局及时空演变特征。李伟[11]利用产业集中度指数等指标

分析中国小麦生产的时空演变特征,定量分析中国小麦生产布局变化的驱动因素。综合现有文献,对中国粮食供给保障格局的文献相对较少,笔者在前人研究基础上,深入探讨中国粮食供给保障的空间集聚特征及效应,对优化中国粮食供给区域布局,保障区域国家粮食安全具有重要现实意义。

1 中国粮食供给保障的空间维度变化

1.1 国内国际市场粮食供给空间维度变化

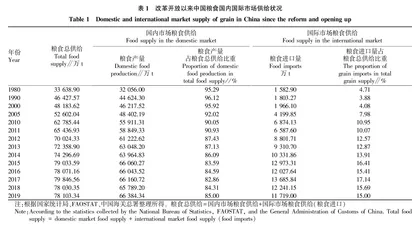

改革开放以来,中国农业对外开放程度不断提高,与世界市场联系程度显著增强。作为农业对外开放重要组成部分的农产品贸易规模不断扩大,其在调剂余缺、优化资源配置和保障国内供给等方面发挥着重要作用,特别是粮食进口贸易在保障国内粮食供给方面发挥着越来越重要的作用。20世纪80年代以来,中国国内粮食总供给不断增加,有力保障了国内粮食数量安全。1980年为3.36亿t,2012年增加到7.00亿t,2019年进一步增加到7.81亿t。国内粮食总供给不断增加,一方面国内粮食产量不断增加,近年来基本稳定在6.61亿t左右;另一方面是来自国际市场粮食供给保障,1980年以来,中国来自国际市场的粮食供给除个别年份外,总体不断增加。1980年中国粮食进口0.16亿t,2017年达到1.37亿t,2018和2019年稍有下降。从占比来看,中国国内粮食产量占国内粮食总供给的比重不断下降,粮食进口量占国内粮食总供给的比重不断上升,2017年达17.14%,国际市场粮食供给在保障国内粮食总供给方面作用越来越突出(表1)。

1.2 国内市场粮食供给空间维度 由表1可知,改革开放以来,虽然中国粮食进口量不断增加,在国内粮食总供给中的占比逐年提高,国内粮食产量占国内粮食总供给的比重不断下降,但是粮食总供给的80%以上来自国内,国内粮食总供给主要来自国内市场。特别是2004年以来,中国粮食产量实现创纪录的“十五连丰”[12],2015—2019年国内粮食年产量基本稳定在6.6亿t,人均粮食占有量超过470 kg,超过FAO确定的粮食安全平均线水平[13],实现“中国饭碗,中国粮食”。从国内粮食供给空间分布看,2000年前西南地区的四川,华北平原的河南、山东,江苏,湖南为中国粮食供给主要省份区域,东北地区粮食产量排名相对靠后。2000年以来,中国粮食供给区域发生较大变化,供给重心逐渐北移。东北地区异军突起,特别是黑龙江省,2010年以来粮食产量稳居全国第一,2016年吉林省粮食产量进入全国前5名。四川省粮食供给地位稍有下降,由原来的第1位下降至第4位,河南和山东稳居第2和第3位(表2)。分作物产量空间演变,稻谷优势产区由湖南、四川、江苏演变为近年的湖南、黑龙江和江西;小麦优势产区由河南、山东、河北演变为河南、山东和安徽;玉米优势产区由山东、吉林和河北演变为黑龙江、吉林和内蒙古;大豆优势产区由黑龙江、河南和吉林演变为黑龙江、内蒙古和安徽。

1.3 国际市场粮食供给空间维度 由表3可知,2000年前中国粮食进口主要来源国是加拿大、美国、泰国和阿根廷。2000年后,中国粮食进口主要来源国演变为美国、巴西、阿根廷和乌拉圭,原来的加拿大和泰国的地位下降。其主要原因是2000年之前,中国的粮食进口总量较低,从国际市场进口的粮食主要是小麦和玉米,大豆进口量相对较少。小麦和玉米的主要来源国是加拿大和美国。2000年以来,特别是中国加入世界贸易组织后,中国由粮食净出口国向净进口国转变,粮食进口量开始明显增长。在4种主要粮食作物中,小麦、玉米和稻谷小幅增加,大豆大幅增加,1999年中国大豆进口量为432万t,2000年攀升至1 042万t,2019年创纪录达8 851万t[14]。大豆进口量占粮食总进口量的比重从2000年的52.98%,增至2019年的75.53%,其中2008年达到峰值,占比达85.84%。正因为大豆是中国进口的主要粮食作物,大豆进口长期依赖美国、巴西和阿根廷,因此,2000年以来中国粮食进口主要来源国集中在美国、巴西和阿根廷3国。2019年中国进口稻谷和大米主要来源于越南、泰国和巴基斯坦;玉米主要来源于乌克兰、美国和老挝;小麦主要来源于加拿大、法国和哈萨克斯坦。

2 中国粮食供给保障的空间集聚特征

2.1 空间集聚测度方法

2.1.1 区域基尼系数。

基尼系数是1912年意大利经济学家基尼在洛伦茨曲线的基础提出来的,用于测度国家或地区收入分配差距的指标[15]。之后诸多学者把基尼系数引入到衡量产业发展的空间地理集中程度分析中来,用来测算产业发展的空间地理集聚程度,称之为区域基尼系数。区域基尼系数的计算公式为:

G=12μN2·Ni=1Nj=1|yi-yj|(1)

式中, G 为区域Gini系数; μ 为各区域粮食产量粮食总产量比重的平均值; N 为区域数量; yi表示区域i 粮食产量占粮食总产量的比重; yj表示区域j 粮食产量占粮食总产量的比重, j≠i。 区域基尼系数的取值范围为[0,1],区域基尼系数越趋近于0,表明粮食供给保障的空间分布越均匀;区域基尼系数越趋近于1,表明粮食供给保障的空间地理分布越集中。

2.1.2 全域和局域自相关分析。为深入分析中国国内粮食供给保障在地理空间上的集聚状况,该研究运用Moran’s I 指数计算和反映其空间相关性。Moran’s I 指数所表示的空间自相关分为全域空间自相关和局域空间自相关。数据分析通过ArcGIS和GeoDa等软件实现。