1961—2018年衡邵干旱走廊地带气候变化特征分析

作者: 肖美英 彭双姿 韩波

摘要 利用衡邵干旱走廊地带1961—2018年的逐月平均气温和降水量,综合分析衡邵干旱走廊地带的气候变化特征。结果表明,近58年来衡邵干旱走廊地带的气候呈暖干趋势,年平均气温上升率为0.157 ℃/10 a,进入21世纪,气候变暖明显;春季升温贡献最大,气温上升率为0.254 ℃/10 a;年平均气温以及春季、冬季、秋季平均气温均通过了显著性检验。年降水量呈缓慢减少趋势,减少率为4.3 mm/10 a,未通过显著性检验;以春季降水量的减幅最大,减少率为11.4 mm/10 a。

关键词 气温;降水;气候变化;衡邵干旱走廊

中图分类号 S 162 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0201-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Characteristics of Climate Change in the Hengshao Arid Corridor from 1961 to 2018

XIAO Mei-ying, PENG Shuang-zi, HAN Bo

(Hengyang Meteorological Bureau, Hengyang, Hunan 421001)

Abstract Based on the monthly average temperature and precipitation in the Hengshao arid corridor from 1961 to 2018, the characteristics of climate change in the Hengshao arid corridor were comprehensively analyzed.The results showed that in the past 58 years, the climate in the Hengshao arid corridor had been warm and dry, with an annual average temperature rise rate of 0.157 ℃/10 a.In the 21st century, the climate had warmed significantly.Spring contributed the most to the warming, with a temperature rise rate of 0.254 ℃/10 a;the annual average temperature,the temperature of spring, winter and autumn all passed the significance test.The annual precipitation showed a slow decreasing trend with a decreasing rate of 4.3 mm/10 a, which failed the significance test;the decrease of precipitation in spring was the largest, with a decreasing rate of 11.4 mm/10 a.

Key words Temperature;Precipitation;Climate change;Hengshao arid corridor

气候变化对全球和区域经济发展有重大的影响,一直是国内外学者研究的热点。丁一汇等[1]研究表明,近 100年来我国平均气温升高趋势较为明显,总体上升了0.5~0.8 ℃。张名庆等[2]研究表明,我国对全球气候变暖的响应并不完全相同。任国玉等[3]研究指出在全球变暖的趋势下,四川盆地、四川云南交界地区出现小幅度降温趋势。徐丽娇等[4]分析指出,1961—2010 年青藏高原正在变暖变湿,但是高原东侧部分地区正在变暖变干;青藏高原平均温度和最高温度分别在1994和 1997 年发生突变。何书樵等[5]认为长江中下游地区近50 年(1960—2011年)降水量呈上升趋势,但不显著。许何也等[6]认为青海湖流域近47年(1959—2005年)降水存在明显的阶段性变化,20世纪60、80、90年代降水都呈上升趋势,70年代为下降趋势,气温存在显著上升趋势,尤其是冬季增温显著,年变化倾向率达到0.53 ℃/10 a;伍红雨等[7]认为1961—2018年粤港澳大湾区年平均气温以0.22 ℃/10 a的升温速率显著上升,高于广东省的同期水平,年降水趋势不明显。气候变化对各行各业影响大,有学者开展了气候变化对农业、水资源和生态影响的研究[8-11]。

衡邵干旱走廊地带属于亚热带季风气候区,是湖南省的主要产粮区。有学者对衡阳、邵阳、娄底、永州部分地区进行了气候分析[12-14]。然而,把衡邵干旱走廊地带作为一个整体进行气候变化研究较少。笔者利用衡邵干旱走廊地带1961—2018年逐月平均气温和降水量,采用统计分析方法,综合分析衡邵干旱走廊地带的气候变化特征,有利于合理利用气候资源,提高片区防灾减灾气候服务和应对气候变化能力,为研究区的农业生产、经济和社会可持续发展提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况 衡邵干旱走廊位于雪峰山脉以南、五岭山脉以北,是以湘江、资水流域的分水岭为中轴线分布的广大丘陵地区,涉及衡阳市、邵阳市、娄底市全境,以及永州市的新田、东安、祁阳、冷水滩等33个县市区。总面积5.12万km2,占全省土地面积的24.2%。总耕地面积107.47 hm2,粮食产量占全省的31.2%,总人口占全省的31.9%。地形以丘陵、盆地为主,地势整体西高东低、南高北低,四面环山。

1.2 数据来源

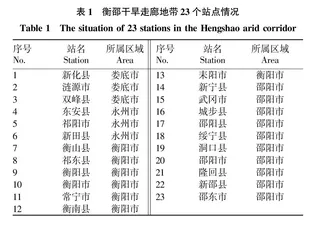

衡邵干旱走廊地带包括33个县市区,考虑部分站点1961年没有气象数据,选取衡邵地区23个站点(表1)1961—2018年逐月平均气温、降水量,数据来源于湖南省气象局。利用统计分析方法,计算出各站点年平均、春季(3—5 月)、夏季(6—8 月)、 秋季(9—11 月)、冬季(上年12 月—次年2 月)平均气温和降水量序列。

1.3 研究方法

采用线性倾向估计最小二乘法[15]来研究气温、降水量的线性倾向趋势和变化特征及变化幅度。Xi为样本量为n的气象要素变量,ti为所对应的时间,用一元一次回归方程描述如下:

Xi=a+bti ( i=1,2,3,…,n)

式中,a 为回归常数,b为回归系数,a和b可以用最小二乘法进行估算。该研究用相关系数进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 气温

2.1.1 年变化。利用1961—2018年衡邵干旱走廊地带23个县(市)年气温数据,计算出近58年区域平均气温为17.3 ℃,

最高值为18.2 ℃,出现在1998、2007、2013年,最低值为16.2 ℃,出现在1984年。从图1可以看出,近58年来衡邵干旱走廊地带气温呈上升趋势,上升倾向率为0.157 ℃/10 a,略高于湖南(0.15 ℃/10 a)[16],低于全国(0.22 ℃/10 a)[17]。1961—1997年这37年内有28个年份低于平均值,1998—2018年21年内有19年均高于平均值,由此可见,自1998年以来,衡邵干旱走廊地带的气候变暖明显。研究区内各个站点上升幅度不一,衡山县上升倾向率最大,为0.251 ℃/10 a,新邵县最小,为0.051 ℃/10 a。

2.1.2 阶段性变化特征。从表2可以看出,近58年来衡邵干旱走廊地带气温经历了升—降—升的过程,20世纪70、80年代年平均气温最低(17.0 ℃),21世纪之前气温比较稳定,进入21世纪气温上升明显。2011—2018年年平均气温最高(17.8 ℃),比最低年代上升了0.8 ℃。各季气温变幅最大的是春季,其次是冬季和秋季,变幅最小的是夏季。春季气温年代际最大变幅达1.4 ℃,1997—2018年只有4年低于平均值,特别是2018年春季最暖,较平均值高2.6 ℃。夏季气温变化幅度不明显,最低气温出现在20世纪90年代(27.1 ℃),2011—2018年较20世纪90年代高0.6 ℃。秋季年代际气温最大变幅达0.7 ℃,1998—2018年的21年内只有3年低于平均值,特别是1998年秋季最暖,较平均值高1.6 ℃。冬季年代际最低气温出现20世纪80年代(6.3 ℃),2011—2018年较20世纪80年代高1.1 ℃。

2.1.3 季变化。从图2可以看出,研究区四季平均气温均呈缓慢上升趋势。以春季平均气温上升最快,其气温上升率为0.254 ℃/10 a;春季最高气温出现在2018年,为19.7 ℃,最低气温出现在1970 年,为15.4 ℃;从各个站点来看,衡阳市平均气温上升率最大,为0.332 ℃/10 a,新邵最小,为0.172 ℃/10 a。其次为冬季,平均气温上升率为0.227 ℃/10 a;冬季最高气温出现在1999年,为9.2 ℃;最低气温出现在1984年,为 4.9 ℃;从各个站点来看,衡山平均气温上升率最大,为0.321 ℃/10 a,新邵最小,为0.126 ℃/10 a。秋季平均气温上升率为0.146 ℃/10 a,最高气温出现在1998年,为20.2 ℃,最低气温出现在1967年,为 16.8 ℃;从各个站点来看,衡山平均气温上升率最大,为0.263 ℃/10 a,新邵最小,为0.004 ℃/10 a。夏季平均气温上升率为0.032 ℃/10 a,是四季中升温最不明显的季节;最高气温出现在2013年,为29.0 ℃,最低气温出现在1999年,为 26.4 ℃;从各个站点来看,绥宁平均气温上升率最大,为0.131 ℃/10 a,新邵最小,为-0.084 ℃/10 a。在全球气候变暖的情况下,夏季平均气温片区有8站呈略下降趋势。因此,衡邵干旱走廊地带气候变暖主要由春季和冬季升温造成的,这与全球和全国的研究结果一致[17]。

2.1.4 显著性检验。从显著性检验来看,研究区的年平均气温、春季平均气温均通过了0.001的显著性检验,冬季、秋季平均气温通过了0.01的显著性检验,夏季平均气温未通过0.05的显著性检验。

2.2 降水量

2.2.1 年变化。经统计,1961—2018年衡邵干旱走廊地带年降水量平均为1 339.6 mm,年降水量最大值出现在1994 年,为1 888.4 mm,年降水量最小值为923.9 mm,出现在2011年,最大值与最小值的差为964.5 mm。从年降水量变化曲线(图3)来看,近58 年降水量呈缓慢减少趋势,降水量减少率为4.3 mm/10 a,未通过置信度为0.05的显著性检验,低于湖南省的平均水平[18]。从23个站点来看,11个站点年降水量呈略增加趋势,耒阳市年降水量增加趋势最明显,增加率为12.3 mm/10 a,武冈市年降水量减少最明显,减少率为24.5 mm/10 a。

2.2.2 阶段性变化。从年代际(表3)来看,衡邵干旱走廊地带20世纪90年代年降水量为1 436.3 mm,较平均值偏多96.7 mm,说明20世纪90年代降水量较为丰富,60年代降水量略高于平均值,其他年代均低于平均值,以2011—2018年降水量最低,较平均值偏少56.5 mm,年降水量呈现多—少—多—少的趋势。冬季降水量最多出现在20世纪90年代,最少出现在60年代,呈现少—多—少的趋势。春季降水量最多出现在20世纪70年代,最少出现在2011—2018年,呈现多—少—多—少的趋势。夏季降水量最多出现在20世纪90年代,最少出现在80年代,呈现少—多—少的趋势。秋季降水量最多出现在20世纪80年代,最少出现在2001—2010年,呈现多—少—多—少—多的趋势。