抚州城市周边受损山体现状及修复策略研究

作者: 吴建勋 洪奕丰 刘龙龙

摘要以江西省抚州市受损山体为研究对象,通过遥感影像识别、现场调查与复核,研究了城市周边受损山体情况,基于统计分析、工程填图、模拟仿真等方法探讨了受损山体生态修复工程设计。调查共发现23处受损山体,其中18处需要进行人工修复。基于破损山体类型、面积、受损程度以及受损原因分析,应用边坡治理、槽穴、客土种植等工程技术设计了5种修复模式进行生态修复。

关键词受损山体;生态修复;边坡治理;植被修复

中图分类号X171.4文献标识码A

文章编号0517-6611(2022)13-0200-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.13.053

Research on the Current Status of Damaged Mountains and Rehabilitation Strategies Around City of Fuzhou

WU Jian-xun, HONG Yi-feng, LIU Long-long

(East China Inventory and Planning Institute, National Forestry and Grassland Administration, Hangzhou, Zhejiang 310016)

AbstractThrough remote sensing image recognition, on-site investigation and review, the damaged mountains were investigated around Fuzhou City, Jiangxi Province. Based on statistical analysis, engineering mapping, simulation and other methods, the ecological restoration engineering design for damaged mountains was carried out. The investigation results showed that 23 damaged mountains were found, and 18 of them needed to be repaired manually. Based on the analysis of the type, area, degree of damage and cause of damage to the damaged mountain, the 5 restoration modes have been designed for ecological restoration through engineering techniques such as slope treatment, troughs, and planting of off-site soil.

Key wordsDamaged mountain;Ecological restoration;Slope treatment;Vegetation restoration

随着城市建设和社会经济的发展,取土采石、矿山废弃、道路施工、自然灾害等生活生产活动对城市及周边山体造成损毁,带来了植被破坏、山体风化、水土流失等一系列景观生态与环境安全问题。2015年12月,中央城市工作会议上提出了“生态修复,城市修补”概念;2017年10月,“十九大”报告提出“山水林田湖草生命共同体”的理念,将污染治理转向大生态综合治理。受损山体修复作为“城市双修”的重要内容,是集系统性、综合性于一体的系统性生态建设工程,是实现“山水林田湖草生命共同体”的科学实践。

受损山体生态修复主要以生态学理论为基础,通过运用林业及相关工程技术手段,实现受损山体植被、景观、生态的重建和土地资源的可持续利用。受损山体修复应首先对山体破损程度、立地条件进行现状分析和评估,然后制订合理的生态重建目标和方案,结合矿山边坡稳固和工程绿化、土壤改良、植物物种选配及种植等技术进行综合生态修复[1-2]。目前生态修复理论研究比较多元化,主要涉及植被群落演替理论、生态位理论、自我设计和人工设计理论、限制性因子理论、生态适应性理论、植物入侵理论、景观生态学理论等领域,其中限制性因子理论和植被群落演替理论的研究相对集中[3-5]。植被研究理论认为,自然恢复植被物种多样性高于人工恢复植被,从相关研究实践来看,其自然恢复效果要优于人工恢复,但是缺点也十分明显,即恢复过程相对漫长[6-9]。限制性因子理论是生态学的核心理论,生物所处的环境因子的综合作用决定了生物生长状况,对生物影响最大的因子成为生态修复的限制性因子[10]。孙明迪[11]通过研究北京门头沟龙凤岭矿山废弃地影响植被恢复的限制因子,发现影响最大的因子首先是土壤有效深度,其次是土壤有机质,再次是土壤含水量。郭逍宇等[12]通过TWINSPAN分类和DCA排序研究了煤矿废弃物的植被利用生态位宽度和重叠指数分析,结果发现光照和水分是群落优势种生态梯度变化的重要限制因子。因此,受损山体的修复需要综合运用生态修复理论,在深入分析受损原因的基础上,找到限制因素,探索可行的人工修复技术和构建合理的工程设计,更好地实现破损山体生态修复。目前,受损山体生态修复理论研究比较深入,但修复实践仍相对较少,尤其是针对城市周边山体修复的研究鲜见报道。 笔者对江西省抚州市城市周边受损山体现状进行了调查分析,并提出了相关修复策略。

1区域概况与研究方法

1.1区域概况抚州市位于江西省东部,抚河上中游。地处115°35′~117°18′E,26°29′~28°30′N。抚州境内地形以丘陵山地为主,东南西三面环山,地势南高北低,渐次向鄱阳湖平原地区倾斜。区域气候属中亚热带湿润季风气候,四季变化分明,春季温暖多雨,夏季炎热湿润,秋季凉爽少雨,冬季寒冷干燥。抚州市地处华南褶皱系与扬子准地台接触边缘,属于赣中南褶皱的武夷山隆起地带。全市广泛分布岩浆岩和变质岩,有断陷盆地和火山盆地零星分布,其土壤类型主要以红壤、黄壤、山地草甸土为主。该研究的调查区域为抚州市和下辖各区(县)主城区周边及主要交通道路两侧可视范围内山体。

1.2研究方法2019年8月,基于国土三调数据,采用遥感影像识别、航拍数据提取、现场调查与复核等技术手段对抚州市受损山体进行调查,获取受损山体的分布、轮廓特征信息,结合森林资源数据调查移动终端采集受损山体的数量、面积、破损程度等破损属性信息。运用统计分析、模拟仿真等方法,对受损山体危险性进行分析评估;基于地理信息空间技术,评估并生成破损山体数量、空间分布,进而确定生态修复模式及技术方案。

2结果与分析

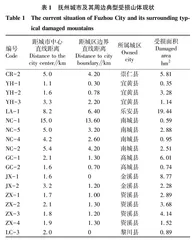

2.1受损山体现状通过遥感影像判读和实地摸排,共发现23处受损山体,总面积83.13 hm2,其中,因采石造成的受损山体共12处,开山取土造成的受损山体共6处,山体滑坡2处,修路弃渣堆放2处,工程建设开挖1处。受损山体中,5处受损较轻,可自我修复,另有18处,面积为67.87 hm2山体受损较严重,需要进行人工修复(表1)。受损山体分布情况见图1。

2.2受损山体成因分析与评估根据破损山体的成因和受损程度,18处破损山体可分为5种类型,分别为轻微取石破损型、严重采石破损型、开山取土型、自然灾害破损型、建筑弃渣堆放型。

2.2.1轻微取石破损型。受损山体代表为YH-3、JX-2、ZX-4(表1),该类受损山体均因开山取石造成,处于地质灾害高易发区,但山体破损量并不大,开山取石仅在山体表面进行了破坏,尚未对山体整体形态造成过大影响。山体裸露面材质多为岩石和部分土壤,除局部边坡区域较为陡峭外,山体破损坡度范围大多在30°以内。

2.2.2严重采石破损型。代表性山体有YH-2、NC-2、NC-5、GC-1、ZX-1(表1),这5处山体因开山采石造成较大面积山体破损,其主要表现为岩体破碎,节理裂隙较发育,裸露材质为岩石和土壤混杂,坡面存在大量浮石和松动岩块,局部边坡面较陡,整体稳定性较差,存在滑塌等隐患。

2.2.3开山取土型。受损山体代表有JX-1、CR-2、LA-1、GC-2、LC-3(表1)。这类受损山体因开山取土造成,在山体开挖过程中,沿山体周边留有帮坡,土层保留较厚,坡度适中,立地条件较好。这类山体破损面较大,裸露面材质为土壤,破损面对山体形态和地貌造成了一定改变,且存在水土流失及山体滑坡隐患。

2.2.4自然灾害破损型。以YH-1、NC-1为代表(表1),破损原因主要为山体滑坡造成的山体破坏。这2类山体破损面不大,但山体滑坡对山体形态和地貌造成了一定改变,植被被破坏,土壤基质裸漏。该类山体由于裸露面材质为土壤,水土保持能力减弱,造成受损坡面土壤负荷增大,受损面存在表层不稳定性,存在崩塌和二次滑坡风险。

2.2.5建筑弃渣堆放型。代表山体主要为ZX-2、ZX-3,该受损类型主要为修路弃渣和建筑弃渣堆放而引起山体植被和景观的破坏。由于修路弃渣和建筑弃渣堆放,山体边坡原有的表土被完全覆盖,带来基岩裸漏、水土流失、土壤贫瘠、植物生存的环境遭到破坏等生态问题。

2.3修复模式与工程设计由于各受损山体破损原因和立地条件具有显著差异,笔者根据受损山体位置、稳定性、坡度、山体基质等山体特性,设计5种生态修复模式。

2.3.1修复模式A。该修复模式主要针对破损山体边坡陡且高,坡度大于40°,存在地质灾害隐患的受损山体,代表山体有YH-2、NC-2、NC-5、ZX-1。

工程模式为削坡+固坡+种植槽穴植被修复:①对现状边坡全面清坡,清除坡面浮石及松动岩块。对局部边坡较陡,临空体较大,坡面呈碎块状边坡进行削坡整治,消除地质灾害隐患;对于凌乱边坡,首先将各段边坡进行修整,必要时放坡除危,并在坡顶修建截水沟。②采用岩体随机锚杆加固的方式进行坡面防护。③利用局部坑洼或人工开挖手段建造种植穴(对于垂直石壁的下部可采用2层生态袋围成宽50 cm、深40 cm的种植槽),在种植槽穴内客土栽植爬山虎这类攀缘植物实施垂直绿化,在挡土墙基部外侧0.5 m处进行穴状整地,整地规格80 cm×80 cm×60 cm,然后客土栽植攀缘植物,栽植规格每穴2株,种植密度2株/m2,苗木规格为3年生苗,枝长1 m。

2.3.2修复模式B。对四周为受损山体,中间为洼地的受损山体进行修复,代表山体为GC-1。该模式的工艺特点为通过工程建设可在低洼区域形成灌溉水池,进而可以解决种植灌溉水源欠缺的问题,为边坡绿化、林地提供灌溉水源。

工程模式为削坡+固坡+立体造林:①由于现状边坡凌乱,首先对现状边坡进行全面清坡,即清除坡面浮石及松动岩块,必要时放坡除危,并修建排水沟,在坡顶修建截水沟,其次对局部边坡较陡、临空体较大、坡面呈碎块状的边坡进行削坡整治,以消除地质灾害隐患。②采用岩体随机锚杆加固的方式进行坡面防护。③采用岩壁种植和平地种植2种模式进行立体造林。岩壁种植技术方案为在岩壁陡坡下方开挖深0.3 m、0.5 m宽种植槽,补充种植土,种植攀爬类植物。平地种植技术方案为沿边坡坡脚修筑挡土墙,用毛石自然堆砌的方式对挡墙进行艺术化处理,从而在挡墙内外侧形成了可种植大中乔木的绿化场地,然后种植乔木和灌木进行生态修复。

2.3.3修复模式C。这类受损山体特征为因工程建设、开山取石导致山体创面形成帮坡,因此修复模式设计为帮坡加固、客土绿化,主要用以修复山体JX-1、CR-2、LA-1、GC-2、LC-3、YH-3、JX-2、ZX-4、NC-4。

工程模式为平台拦挡+植树造林:①平台外沿码放基层生态植被袋并用锚杆固定,植被袋的高度根据风化物或客土层的厚度来定,有风化堆积物的部分,采用生态灌浆的工艺,以增加保水防渗性,提高土壤肥力;对无风化堆积物的平台采取客土30 cm。②在风化物和客土层栽植灌木和乔木,再在表层喷附灌草种。

2.3.4修复模式D。这类受损山体表现特征为由于滑坡、泥石流造成受损山体边坡不稳定,需要先进行护坡处理,从而减少坡面载荷,消除滑坡、崩塌隐患,然后通过营造珍贵树种和彩化树种进行生态修复,主要修复受损山体为YH-1、NC-1。