我国流域管理中存在的问题及解决对策

作者: 曹睿 贾生海 寇睿 白有帅 许春娟 王艳萍

摘要为了提高我国流域管理能力,完善流域管理体系,进一步加强生态文明建设,针对目前我国的流域系统管理现状、流域水资源与水环境及体制机制等方面存在的问题进行了分析和归纳总结,提出了合理有效的解决对策,以期为流域管理建设提供借鉴。

关键词流域管理;水资源与水环境;对策

中图分类号X171.4文献标识码A

文章编号0517-6611(2022)13-0204-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.13.054

Problems and Countermeasures in Watershed Management in China

CAO Rui,JIA Sheng-hai,KOU Rui et al(College of Water Resources and Hydropower Engineering, Gansu Agricultural University, Lanzhou, Gansu 730070)

AbstractIn order to improve China’s watershed management capacity, improve the watershed management system and further strengthen the construction of ecological civilization, the problems existing in the current situation of China’s watershed system management, watershed water resources and water environment, system and mechanism were analyzed and summarized, and reasonable and effective countermeasures were put forward, in order to provide reference for watershed management and construction.

Key wordsWatershed management;Water resources and water environment;Countermeasure

流域的含义是地表水与地下水水分线的集水区域,所以又称“集水区”[1]。基于水资源的流动性和完整性特征,传统的管理方式已不再适用,因此许多国家提出了以流域为单位进行管理的新体制[2]。在美国,田纳西河流域管理局是美联邦一级机构,该公司的职能不仅仅是综合开发,对管理工作也同等重视[3]。该管理局的目标为整合六大资源领域(发电、航运、水、防洪、娱乐和土地规划),这种管理机制平衡了资源利用过程中的矛盾及冲突,为公众提供了最佳的利用效益[4]。作为澳大利亚最大的河流,墨累—达令河最先开始实施流域管理。1990年后该河流流域管理委员会开始研究该流域的生态调度现状及能力,21世纪初启动了墨累河生命行动计划,开展调度工作[5]。在日本,第一大湖被誉为“生命之湖”的琵琶湖,是日本的象征、国家公园。战后受到美国田纳西河流域治理的启发,也开始制定以流域为单位的开发规划方案,实行从中央至地方,各层级间协作的管理机制,这种机制使得政策统一并且协调便利[6]。流域的综合规划旨在建立最优的管理模式,优化流域水资源,利用所带来的经济、社会及环境产出[7]。

基于我国多年流域水资源管理经验及基本国情,我国在资源与环境方面分别制定针对性的管理方案,即水资源管理工作的负责主体是水行政部门,而环境保护部门负责水环境保护[8]。这样的管理模式有益于水资源的合理分配、水环境的持续保护及污染预防与治理等,但也存在着一定问题,如资金限制了流域生态管理的发展,公众的参与意识不强,立法建设不完善等。流域管理是围绕流域全局对流域内各种资源进行的合理且效益最大化的管理方式[9],是目前国际上公认的科学发展趋势。流域管理在生态文明建设中占据重要位置,因此做好流域管理对我国流域的可持续发展有着重大意义[10]。

1我国流域管理现状

流域是一个复合生态系统,系统中的各种要素之间相互影响,对全球环境变化有着重要作用[11]。水资源问题一直以来备受关注,为了阐述生态系统的机理,1985年以后,各种复杂的数学模型被应用于生态系统的计算及模拟中,我国也把流域系统作为重点研究对象,经过多年的探索和实践形成了流域管理框架,即围绕流域综合规划,综合考虑流域水资源和水环境的基本框架[12]。我国地域面积广阔,地表水资源丰富,但人均占有量却远远落后于世界平均水平,因此流域的水资源短缺和环境污染问题一直深受重视。流域综合规划中将生态环境保护作为重要的评价指标,更加印证了水资源管理与水环境保护的重要意义[13]。要使水污染总量降低,必须从战略层面重视流域水环境管理。目前我国在水污染物总量控制技术方面仍有一些尚未攻克的难题,如水环境功能分区问题、控制指标的选取等[14]。伴随着国家对保护生态系统的呼吁,人们不再以人类需求作为标准,更加考虑生物以及生态系统对环境的需求。传统的流域管理目标以开发治理为核心,现已转变为重视水资源的可持续利用、优化配置、生态优先和效益最大化的治理目标。但是在流域水资源与水环境管理方面仍存在一定的问题,需要进一步探讨与改进[15]。

2我国流域管理存在的问题

2.1水资源管理存在的问题

2.1.1水资源管理体制不完善。我国《中华人民共和国水法》中规定了对水资源实行流域与行政区域管理相结合的管理体制,我国《水污染防治法》中却规定环境保护部门对水污染防治实施监管。这种管理体制下参与管理的部门较多,但职权不集中,出现了交叉、重合和空白现象。水资源是一种拥有公共属性的资源,多用途性使得其被多个部门分别管理,就会出现交叉现象,此外一些分权现象会导致各个部门都只负责自己部门的工作,从而使得部分工作被忽略。

2.1.2公众缺乏足够的水资源保护意识,对水资源保护工作重视不足。公众是水资源使用的直接参与者,近期水利部颁发的2020年度《中国水资源公报》显示,2020年人工生态补水量较2019年增加57.4亿m3,因此人们应该认识到水资源的合理使用性,减少不必要的开采和利用地表水和地下水,因为过量的开采会超出流域的恢复更新能力,造成新的生态问题。此外,在水资源的使用过程中各群体都只关心与自己利益直接相关的部分,较少考虑公共水资源的保护及可持续发展。

制度的缺陷使得管理机构仅与上级主管部门之间进行交流与对接,而与同级部门及水消费者间缺乏沟通协调,从而常常造成工作重复和矛盾。制度的不全面使得用户利益未能被充分考虑,各参与者的决策难以得到充分反映,流域管理缺乏公共参与和民主协商的机制,因此使用者的自觉性不高,从而使得政策的权威性不足[16]。

2.2流域水环境管理存在的问题

2.2.1制度的缺陷。进入21世纪后,我国经济发展进入到前所未有的新局面,各种类型的工业型企业在我国逐渐兴起,随之而来的是严重的环境问题,为了应对这种发展带来的问题,我国提出了“谁污染,谁治理”“先污染,再治理”的政策。虽然这种治理政策在发达国家早有先例,并且也比较成功,但是发达国家采用的技术非常先进,而我国目前的技术尚未达到这种水平。我国对于污染的定义是超过了国家和地方标准,即规定了每个企业能够排放的污染量,这种制度造成企业为了自身利益会把排放量卡在制度线上,并不会尽力去减少排放,保护环境。

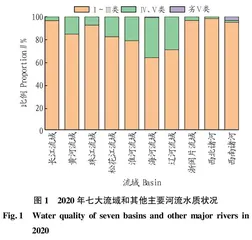

2.2.2流域水环境污染问题日趋严重。在水资源利用过程中,污染问题一直都是公众关注的热点。2020年发布的《中国生态环境状况公报》提出要着力打好碧水保护战。《公报》中显示,全国七大水系中海河流域和辽河流域为轻度污染,湖泊(水库)富营养化问题依然严峻,2020年七大流域和其他主要河流水质状况见图1。在七大流域中开展了水生态状况调查监测试点工作,结果显示:Ⅰ~Ⅲ类水质断面占87.4%,劣Ⅴ类占0.2%。西北诸河、浙闽片河流、长江流域、西南诸河和珠江流域水质为优,黄河流域、松花江流域和淮河流域水质良好,辽河流域和海河流域为轻度污染。

需要时刻关注流域地表水体的污染并进行评估与监测,及时掌握污染情况。污染物会通过各种方式以各种形式进入地表水体中,不仅没有实现抑制整体环境的恶化、改善局部水环境的目标,还迎来了新的挑战。此外,要重视重点污染物和复合污染现象,如水体富营养化、大气质量下降、食品安全等问题。

2.2.3水环境保护技术有待规范更新。在创新驱动发展的今天,科学技术的发展进入全新的时代,在水环境检测与污染治理方面也产生了新的技术,如水质自动检测技术、EM技术、电离辐射技术等,但是由于经费、机会等原因使得相关专业技术人员素质与意识难以达到较高水平,此外技术部门也未针对特定污染情况对技术进行及时的更新升级,做到与时俱进。

3我国流域管理对策

3.1水资源管理对策

3.1.1建立健全流域水资源管理制度。我国正面临着严峻的流域性问题,要想从根本上解决问题必须从管理制度着手,建立健全流域管理政策、总体规划和激励制度,让市场参与到水资源的配置中,促进节约用水。应建立健全监督管理机制,利用互联网拓宽监管渠道,全民参与到监督管理,加大监管力度。

3.1.2提升公众水资源保护意识。相关部门全面组织开展流域水资源综合管理工作,推行节约用水、提高利用率的生态理念,最大效益地实施管理工作,站在公众的角度去思考,建立完善的公众参与制度,充分发挥公众作用[17-18]。在流域水资源管理中,民众一方面是水资源保护工作的参与者,另一方面是监督者。只有将社会的共同力量集合起来,流域水管理工作才能实现良好的发展,从而实现一种相互管理的模式[19]。

3.2流域水环境管理对策

3.2.1流域总体规划,建立健全治理模式。流域资源与生态系统之间相互联系、相互制约,需要综合考虑二者之间的相互作用机制[20]。源头控制是基础,过程监督是保证,后果惩罚是手段,从这3个方面实施全面、系统的治理。要注重各参与主体间的协调合作,建立全要素、跨区域、多元主体共同参与的流域生态系统治理模式。水资源开发利用涉及生产生活中的多个方面,如防洪、发电、农业灌溉、生态保护等,都与管理中相应部门建设密切相关。因此,须从长远考虑,既要保证经济的发展,又要对流域生态负责,做出合理规划并且逐步执行。

3.2.2加强水环境治理,推进水生态修复。随着经济的迅速发展,工业企业的大量兴起,水环境遭到了一定程度的破坏,对流域生态系统产生了严重影响。对流域水环境进行治理,是为了保障河流环境健康及改善自然河流生态环境问题,因此需要贯彻新发展理念,注重环境保护,加强生态建设,建设绿色可持续的生态系统[21]。

在水资源利用过程中,污染一直以来都是热点话题,特别是流域地表水体的污染。污染物会通过各种方式以各种形式进入流域地表水体中,因此未来的流域生态管理要从单纯污染治理向生态系统管理转变[22]。现阶段,除了要保护水环境外,也要重视水生态修复。现代科学技术已经进入新的时代,要充分运用现代技术,加强生态系统的治理及修复,因地制宜,针对实际情况设计治理方案,在加强治理力度的同时要注重治理品质的提升,进而提升水生态修复效果。流域内各种资源的变化会影响人类的生产生活,生态系统也会受到人类活动的反馈,但目前对这种相互作用尚未形成准确的评价体系,因此难以准确分析这种相互作用机制[23]。

生态环境监测是生态环境保护的基础,因此需要建立流域水质监测预警系统,实时监测变化,及时分析问题并妥善解决[24]。此外,优化升级监测站点和断面布局等,建设集高覆盖性、高准确性与权威性为一体的生态环境监测网络,为系统开展科学监测和综合性评价提供数据和支持。