土壤学实验课程思政体系构建与实践

作者: 魏俊岭 张亮亮 徐刚 胡宏祥

摘要 高等教育肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和可靠接班人的重大任务,立德树人是大学教育的根本任务和时代使命,将专业课与思政课有机融合,是实现这一教育目标的有效途径。在土壤学实验课程思政改革过程中,通过完善教学目标、改革教学内容、创新教学方法和优化考核评价,将爱护土壤、保护耕地、珍惜粮食和生态文明建设等课程思政内容融入土壤肥力、土壤环境质量和土壤健康实践教学体系中,实现理论教学、实验操作和思政教育同步,提高了学生的思想政治素质,培养了学生生态文明建设的责任感和使命感,为其他涉农类实验课程思政建设提供借鉴和参考。

关键词 土壤学实验;课程思政;教学改革;协同育人

中图分类号 S-01;G 642文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)14-0253-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.14.061

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Construction and Practice of Ideological and Political Theory Education System of Soil Science Experimental Course

WEI Jun-ling,ZHANG Liang-liang, XU Gang et al

(School of Resources and Environment, Anhui Agricultural University, Hefei,Anhui 230036)

Abstract In China, the main responsibility of high education is to foster constructor and successor of socialism with all-around development of moral, intellectual, physical, aesthetics and labor education, and the morality education is the basic task and mission of high education. The integration of specialized and ideological and political courses is the effective approach to realize these goals. During the procedure of soil science experimental course innovation, the ideological and political education of soil protecting, food cherishing, and ecological civilization construction were deeply integrated withthe soil fertility, soil environmental quality and soil health teaching modules in soil science experimental teaching course by improving the teaching goals, reforming the teaching contents, innovating the teaching methods, optimizing the teaching assessments. After several years of teaching practices, this new teaching system enhanced the mission and responsibility of students on ecological civilization construction. This teaching mode provides the reference for ideological and political theory teaching of other experimental courses related to agriculture.

Key words Soil science experimental course; Ideological and political education; Teaching innovation; Cooperative education

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出了“坚持立德树人,加强学校思想政治工作,推进教育改革”的明确要求[1]。高等教育肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和可靠接班人的重要任务,将专业课与思政课有机融合,是实现这一教育目标的有效途径[2]。习近平总书记强调,要把思想政治工作贯穿于教育教学全过程,推进其他课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,为构建高等教育“大思政”格局和课程思政改革提供了根本遵循[3]。

安徽农业大学围绕立德树人根本任务,努力构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的思想政治教育工作体系,使思想政治教育贯穿人才培养全过程。充分发挥教师课程育人的主体作用,有序推进通识教育课程、公共基础课程、专业课程等思政教育教学改革,构建“课程思政”育人体系,促进思政教育与专业教育的有效融合[4]。近年来,笔者坚持把土壤学实验教学与思想政治教育紧密结合,将思想政治教育贯穿于土壤学实验教育教学全过程,推进土壤学实验课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,培养了学生爱护土壤、保护耕地的责任感和使命感,增强了学生的粮食安全和生态安全意识。

1 土壤学实验课程思政体系构建

土壤学实验是土壤学课程的重要组成部分,是农业院校农学、园艺、植物保护、农业资源与环境等农科专业的专业基础课程,具有涉及面广、综合性高、应用性强的特点,在农科类专业人才培养中具有重要地位。按照“所有课程都有育人功能”的定位,把土壤学实验教学与课程思政紧密结合,对培养学生热爱土壤、珍惜耕地、保护环境的责任感和使命感,全面培养学生“知农爱农为农”的情怀、塑造高尚品德修养、增长知识见识、增强综合素质具有重要意义。

1.1 完善教学目标 在掌握土壤学实验的基本理论知识、基本操作技能的前提下,在锻炼学生动手能力、实践能力和创新能力的基础上,增加我国当前土地资源现状分析,既要通过我国幅员辽阔、土地资源丰富的优势培养学生的民族自豪感和爱国热情,又要正视目前我国土地利用形势总体不容乐观,耕地土壤环境质量退化的状况[5-6],提高学生爱护耕地、珍惜粮食、保护环境的思想觉悟,进一步激发学生关注土壤健康与粮食安全、参与生态文明建设和维护生态安全的责任感和使命感。

1.2 改革教学内容

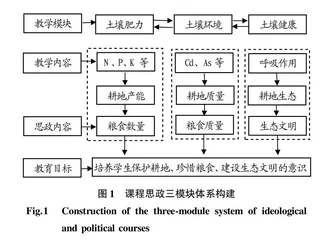

土壤学实验按照教学大纲规划共计10次实验,要把10次实验作为一个整体来设计,在现有实验项目的基础上,进一步改革实验内容设置,调整实验顺序,系统开展实验教学,使得每次实验在内容上有一定的连贯性,最后形成一个整体[7]。将爱护耕地、珍惜粮食和建设生态文明等思政内容分别融入土壤肥力、土壤环境质量和土壤健康实验教学体系中(图1)。

1.2.1 土壤肥力模块。重点让学生掌握土壤有机质、土壤速效氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤有效钙、镁和土壤pH、土壤容重、阳离子交换量等与土壤肥力相关的指标体系测定方法,指导学生利用土壤理化性质参数计算和评价土壤肥力。

课程思政切入点:土壤肥力是影响粮食产量的重要因素,土壤肥力高低直接决定作物生长发育状况和粮食产量。通过土壤肥力模块教学,一方面让学生掌握土壤肥力参数测定和评价方法,更重要的是让学生知道土壤肥力与粮食产量之间的关系,以及土壤肥力受哪些因素影响,通过哪些途径可以提高土壤肥力,让学生了解通过科学施肥改造中低产田的策略,改善耕地质量,进而提高粮食产量,维护国家粮食安全。

1.2.2 土壤环境质量模块。

要求学生掌握土壤污染物(以重金属砷和镉为代表)的正确分析方法,掌握土壤全量和有效态重金属的提取和测试技术。

课程思政切入点:针对社会广泛关注的“镉米”“镉麦”等农产品质量安全问题[8],让学生了解土壤重金属含量和有效性对农产品质量安全的影响及其对人体健康的危害;从土壤重金属的来源及其在作物体内的吸收、转运和富集过程,让学生了解土壤环境质量是农产品质量安全的基础。传播有关粮食安全、土壤环境质量的思想理念,引导学生将垃圾分类处置、废弃电池回收等环境保护活动变成一种自觉自愿的行为,提高他们投身净土保卫战和粮食质量安全等生产实践的积极性、主动性。

1.2.3 土壤健康模块。微生物作为土壤的活跃组成成分,与植物根部营养有密切关系,特别是根际微生物的活动,在植物的根际营养中起着分解有机物、释放与储蓄养分的积极作用,是土壤健康的重要指标之一[9]。可以通过土壤呼吸作用、纤维素分解作用等实验来测定土壤微生物指标,进而让学生掌握与土壤健康相关参数的生物化学分析方法。

课程思政切入点:土壤是人类社会可持续发展的物质基础,是保障生态文明建设的物质载体,土壤生态系统的健康不仅关乎土壤可持续利用,还与生态文明建设成效密切相关,关乎人类福祉[10]。土壤健康模块通过测定土壤呼吸速率、纤维素分解速率等参数,科学评价土壤健康状况,让学生了解土壤是固相、液相、气相和生物组成的复杂体系,是一个动态的生命系统,土壤健康与土壤生物活力、土壤环境质量等密切相关,让学生知晓“山水林田湖草生命共同体”的系统思想、“绿水青山就是金山银山”“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”等生态文明思想[11],激发学生热爱土壤、保护环境,积极参与生态文明建设的自觉性和主动性。

1.3 创新教学方法

在传统实验课教学基础上,增加课程思政教学环节。在理论知识要点讲解和实验过程规范操作基础上,植入思政内容,将思想道德教育内容贯穿于课前统筹规划、课中用心融合和课后评价反馈的各个环节[12]。课堂导入采用启发式教学,引入实验目的和意义,切入课程思政内容,激发学生兴趣和思考;教学过程中采用探究式,引导学生严格实验操作,认真观察和分析实验现象,探究实验过程的严谨性和实验结果的准确性;实验结束后分组讨论,分析实验结果与课程思政的联系。比如根据土壤氮、磷、钾含量测定结果,分析土壤肥力状况,联系对粮食安全的影响等思政内容,讨论交流如何增加土壤肥力,提高粮食产量,保障粮食安全等。培养学生爱护土壤、保护耕地、珍惜粮食的思想认识和行动自觉。

1.3.1 课前准备注重统筹规划。

按照教学大纲的基本要求,在传统实验课准备阶段深入研究理论课教材和实验指导书,根据学生的专业需求和专业发展,充分挖掘农学、园艺学、农业资源与环境等不同专业特色的思政元素,找好切入点,优化教学方案,完善教学内容,构建专业知识与思政要素有机结合的实验教学方案。

1.3.2 课堂教学注重思政融合。

教学过程中强化学生的参与互动,引导学生认真做好实验,以培养实验技能为载体,探索每个实验项目所折射的思政元素,找准思政教育在实验课堂的切入点,积极思考实验结果反映出来的思政内容,有针对性地融入实验教学体系中,把思想政治教学贯穿在实验教育教学全过程,推进实验教学与课程思政融合协同。

1.3.3 课后注重及时跟踪反馈。要求学生除了认真完成实验报告的填写以外,还要坚持课后总结研讨,根据实验结果与现象查阅文献资料,了解本领域的最新研究进展,联系思政内容,撰写思政体会,总结出提高思想道德修养的路径和方法。指导教师通过抽样调查法掌握思政教学效果,及时优化和调整教学方案。