福建省双齿围沙蚕产业发展现状与高质量发展对策分析

作者: 陈志 李佳欣 周洪磊 陈度煌 钟传明

摘要 双齿围沙蚕作为一种名优养殖品种,是鱼、虾、蟹等的优质饵料,在休闲垂钓和促性腺发育中应用广泛,且具有一定的药用价值,同时它也是生态系统平衡监测和修复的一种指标生物。2020年双齿围沙蚕全国总产量约4 200 t,福建省总产量约400 t,主要出口日本、韩国以及欧美国家。福建省双齿围沙蚕产业发展空间巨大,但仍有许多技术问题阻碍其发展,例如底泥老化、种质退化等。阐述了福建省双齿围沙蚕产业发展现状,分析了双齿围沙蚕养殖和加工产业中存在的问题,并提出了一些建议,旨在为福建省双齿围沙蚕产业高质量发展提供一定的借鉴和参考。

关键词 双齿围沙蚕;发展;深加工;养殖

中图分类号 S 917.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)15-0087-03

doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2022.15.023

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Present Situation and High-quality Development Countermeasures of Perinereis aibuhitensis in Fujian Province

CHEN Zhi1, LI Jia-xin2, ZHOU Hong-lei3 et al

(1.Freshwater Fishery Research Institute of Fujian Province, Fuzhou, Fujian 350002;2.College of of Animal Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002; 3. Fujian Yangze Marine Biotechnology Co.,Ltd., Fuzhou, Fujian 350600)

Abstract Perinereis aibuhitensis is a kind of high-quality diet for fish, shrimp and crab. It is widely used in leisure fishing and gonadotropin development, and it has medicinal value. It is also an indicator organism for ecosystem balance monitoring and restoration. In 2020, the total output of P.aibuhitensis in China was about 4 200 t, and that in Fujian Province was about 400 t, which was mainly exported to Japan, South Korea, Europe and the United States.There is a huge space for the development of P.aibuhitensi industry in Fujian Province, but there are still many technical problems hindering its development, such as sediment aging and germplasm degradation. This paper expounded the development status of P.aibuhitensi industry in Fujian Province,and analyzed the existing problems in the breeding and processing industry of P.aibuhitensi. And some suggestions were put forward in order to provide some references for the high-quality development of P.aibuhitensi industry in Fujian Province.

Key words Perinereis aibuhitensis;Development;Deep processing;Culture

双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis)俗称海蜈蚣、海蚂蝗、沙虫等,隶属环节动物门(Annelids)多毛纲(Polychaete)游走目(Erranta)沙蚕科(Nereidae)围沙蚕属(Perinereis),是我国沿海潮间带多毛类生态类型的主要代表和优势种类,广泛分布于浅海和滩涂。我国是最早认识沙蚕和最早食用沙蚕的国家,全国近海共有沙蚕74种,隶属3亚科20属[1]。目前我国沿海主要养殖品种有双齿围沙蚕、疣吻沙蚕和日本刺沙蚕,其中以双齿围沙蚕的养殖规模最大,产值最高。2020年全国双齿围沙蚕养殖产量约4 200 t[2],其中浙江省产量约占全国总产量的35%,广东省产量约占全国总产量的30%,福建省产量约占全国总产量的10%。

笔者阐述了双齿围沙蚕福建省产业发展现状及亟待解决的问题,旨在为加快双齿围沙蚕精深加工产品的开发利用,推动双齿围沙蚕产业高质量和可持续发展奠定理论基础。

1 福建省双齿围沙蚕产业现状

1.1 福建省产业规模

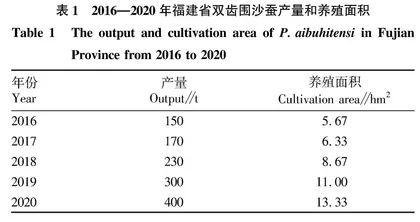

福建省的沙蚕养殖在全国范围内起步较早,发展迅速,目前沙蚕已经成为福建省内较具发展前景的特色水产养殖品种。但是,目前沙蚕产业规模仍然偏小,2020年福建省沙蚕养殖总产量约400 t,养殖规模及产量远远无法满足巨大的市场需求,行业发展前景良好。福建沙蚕养殖区主要为罗源县、福清市、霞浦县和东山县等,其中罗源县为主产区,其产量占全省养殖总产量的80%以上,水泥精养池产量为2.5~3.5 kg/m2。目前,养殖以水泥池和土池单养为主。单口水泥池面积75 m2、深0.35~0.50 m;土池一般覆盖黑色地膜,面积约为667 m2。苗种大部分来自我国广东湛江、江苏、海南和福建地区。2016—2020年福建省双齿围沙蚕产量和养殖面积见表1。

1.2 福建省主要养殖模式

美国于20世纪70年代成功人工繁殖沙蚕,日本在20世纪70年代末开展沙蚕的人工繁育。我国在20世纪80年代才开始开展双齿围沙蚕育苗初步试验,但随着双齿围沙蚕人工育苗技术的突破,我国沙蚕养殖规模和产量均迅速增长。

目前,我国双齿围沙蚕的养殖方式主要有滩涂蓄水精养、滩涂粗放养殖、池塘养殖和工厂化人工养殖以及沙蚕套养虾和贝类等生态模式[2]。相关研究表明,工厂化人工养殖和池塘养殖效果明显优于滩涂粗放养殖[3],较稳定的生态环境更有利于沙蚕的生长,产业的发展方向应该是工厂规模化养殖。基于双齿围沙蚕的生态修复功能,研究出一套切实可行的养殖新模式迫在眉睫。

虽然在双齿围沙蚕的人工繁育、生态习性和遗传多样性等方面取得了阶段性的研究成果,但仍要推动养殖技术和模式的集成创新,倡导生态养殖新方式,探索适合各地区养殖双齿围沙蚕的模式和技术,实现经济效益、生态效益和社会效益多赢的局面。

1.3 养殖常见问题

实际生产过程中,由于双齿围沙蚕具有较好的抗病力,基本不会暴发大规模疾病,所以相关病害研究较少,疾病发生大多集中于胚胎发育阶段,主要是纤毛虫[4]和利氏才女虫(Polydora ligni)[5]蚕食沙蚕胚胎。随着双齿围沙蚕繁育和养殖规模的不断扩大,种质退化问题也日趋严重。

2 双齿围沙蚕研究进展

关于双齿围沙蚕的研究多集中于人工繁育、养殖技术和生态修复等方面。刘峰等[6]开展了虾蚕共育信息化养殖模式,根据对虾与沙蚕之间的捕食和共生关系,利用物联网信息监测、智能控制等技术建立现代化生态养虾新模式。该模式既能使对虾和沙蚕在适宜的环境中生长,又能针对养殖中可能出现的问题进行早预防、早调整,具有一定的参考意义。徐永健等[7]在鱼藻混养系统中投放双齿围沙蚕,不仅有效改变了沉积物环境,而且提升了混养品种黑鲷(Acanthopagrus schlegelii)的品质,取得了较好的经济效益和生态效益。陈百尧等[8]采用生态修复型养殖方式建立与互花米草(Spartina alternifora)、贝类的混养系统,提高了近海滩涂的利用率。牛俊翔等[9]利用双齿围沙蚕来去除滩涂文蛤(Meretrix meretrix)养殖底质中的硫化物。江小桃等[10]建立了双齿围沙蚕和马尾藻(Sargassum siliquastrum)立体修复系统,在底泥环境改善和养殖效益提升方面取得了良好收益;卓亮亮[11]将东亚壳菜蛤(Musculista senhousia)与魁蚶(Scapharca broughtonii)、双齿围沙蚕混养,提出了利用双齿围沙蚕来消除东亚壳菜蛤养殖所产生不利影响的新思路。

此外,水产养殖中常以沙蚕作为生物饵料用于促进亲本性腺成熟,提高受精卵的质量及数量,缩短繁殖周期。冀德伟等[12]研究了多种饲料和生物饵料对凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)选育保种的影响,结果发现双齿围沙蚕效果最佳,营养价值最高。赵琳[13]研究发现饲料中添加6%双齿围沙蚕对刺参(Apostichopus japonicus)的末重和性腺发育均具有促进作用。将双齿围沙蚕作为生物饵料的相关研究为今后建立双齿围沙蚕与其他养殖品种混养模式提供了广阔的思路。

在生态毒理方面,由于沙蚕能够耐受重金属及有机毒物,可作为一种良好的指示生物应用于环境监测,例如可通过研究沙蚕体内有机氯农药以及重金属的蓄积量来监测沿海滩涂环境污染程度。蔡富才等[14]研究表明,在一定浓度范围内双齿围沙蚕的抗氧化酶活性对芘的暴露具有很好的指示作用。宿丽丽等[15]研究了双齿围沙蚕的抗氧化系统,发现丙二醛(MDA)和超氧化物歧化酶(SOD)可作为潜在的生物标志物,同时HSP70基因可作为监测环境污染的生物标志物[16]。双齿围沙蚕对芘具有明显的富集效应,对Cd和As的富集作用也较强[17],其指示效果优于日本刺沙蚕。葛长字等[18]认为,双齿围沙蚕作为耐污种类,利用双齿围沙蚕进行生物监测并不合适,它更适用于生物修复。

在生态修复方面,双齿围沙蚕通过生物扰动及摄食作用来影响沉积物环境[19],在修复连续多年进行底栖贝类养殖的大规模老化滩涂上效果显著[20]。贾新苗等[21]证实了双齿围沙蚕通过摄食-排泄途径对小粒径颗粒物具有较强的混合作用。李井懿[22]针对近海石油污染修复问题,在证实沙蚕的生物扰动作用显著促进了沉积物颗粒再悬浮的同时,得出扰动作用可促进沉积物中石油烃释放的结论。在高污染环境下,沙蚕对石油类污染物的强富集作用不容忽视。

3 目前沙蚕产业发展存在的问题

3.1 研发经费投入不足,繁育基地不成规模

随着沙蚕产业近几十年的发展,我国在人工育苗技术方面已取得了长足的进步,但企业在养殖和深加工创新方面的作用仍没有得到充分发挥,与欧美发达国家仍存在一定的差距。目前福建省双齿围沙蚕研发经费的投入较少,仅2020年实施了渔业结构调整项目,项目总研发经费不足100万元,产业规模和产值远小于其他水产养殖品种。