县域果品产业高质量发展非典型模式分析——以山东省梁山县为例

作者: 李国栋 张淑娟 王瀚悦 卢景生 高文胜

摘要 山东省济宁市梁山县以“技术高地+产业龙头+行业从业者群团”松散联合体的非典型模式展开果品产业县域高质量发展探索,提升了果农管理技术与理论水平,形成以科技推广为统领的助推产业振兴的良好局面,为非主产区县域的果业高质量发展提供了模式经验。

关键词 果品;县域;高质量发展;非典型模式

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)17-0198-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.17.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis of Atypical Patterns of High-quality Development of Fruit Industry in Counties—Taking Liangshan County, Shandong Province as an Example

LI Guo-dong1,ZHANG Shu-juan2,WANG Han-yue1 et al

(1. Shandong Agricultural Technology Extension Center, Jinan, Shandong 250013; 2. Shandong Agricultural Ecology and Resource Protection Station, Jinan, Shandong 250000)

Abstract Liangshan County, Jining City, Shandong Province has launched an atypical model of a loose combination of “technological highlands + industry leaders + industry practitioners” to explore the high-quality development of the fruit industry in counties, which has improved the management technology and theoretical level of fruit farmers, and has formed a good situation to promote industrial revitalization under the guidance of science and technology promotion, and has provided model experience for the high-quality development of the fruit industry in non-main producing areas and counties.

Key words Fruit;County;High-quality development;Atypical model

果业是山东省的传统特色现代农业,经过多年发展,已经成为全省脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业。2020年山东省园林水果面积60.32万hm 总产量1 829.8万t,稳居全国前列[1]。但随着农业供给侧结构改革的深入,山东省果业发展东强西弱、省外进口增加、创新不足等弊端与挑战开始显现。近年来,在县域果业高质量发展模式的探索中,济宁市梁山县以“技术高地+产业龙头+行业从业者群团”松散联合体的非典型模式,提升果业发展质量的同时,带动果农技术水平的提高,形成依托科学技术助推产业振兴的良好局面,为非主产区的县域果业高质量发展提供借鉴经验。

1 梁山县果业发展基本情况

梁山县位于山东省西南部,泰安市、济宁市、菏泽市与河南省濮阳市4个地级市交界处,为黄河冲积平原,土地肥沃,资源丰富[2]。全县林地2 427 hm 果树面积1 338.27 hm2、产量5万t,分别占济宁市的7.4%和14.44%。其果树树种以苹果、梨、葡萄、桃、杏为主,传统果树种植乡镇分为县城南部韩垓镇与北部小路口镇等平原乡镇苹果产区,中部梁山山麓杏、桃产区,西部以马营镇为核心的梨、葡萄产区。

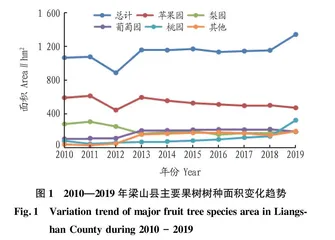

近年来,梁山县果树发展面积与产量除2012年因政府奖补政策变化与征地占迁等因素浮动稍大外,整体保持稳中有升趋势(见图1、图2)[3]。由图1可知,该县传统果树苹果、葡萄栽培面积持续走低,而以早熟梨、中晚熟桃及大樱桃、猕猴桃等新兴品种为主的引种结构在整体果树种植搭配中所占比例则越来越大。

梁山县县级果树系统公益性技术推广人员编制合计32人,年龄结构也相对合理,50岁以上的人员占34.38%,41~50岁的占40.62%,25~40岁的占25.00%,虽然当前队伍中年轻人占比不高,但是随着新老交替的人员流动,高学历技术人员也不断补充进来。近年来,县域内果树方面的主推技术有果园生草覆草、苹果矮化密植栽培、梨省力化栽培、桃主干型修剪、葡萄飞鸟架式、带分枝大苗建园、树体与果实化控处理、土壤碱化管理与培肥地力等,推广应用面积已超过1 000 hm2。

截至2019年2月,梁山县在工商局注册登记的果树种植业合作社21个,占总注册个数的32.81%,其中梁山凤凰山生态农业种植专业合作社是省级农民专业合作社示范点,21个合作社共有成员1 134人,资产749.5万元。

2 梁山县果业发展特点演变分析

2.1 传统模式特点

2.1.1 技术支撑能力弱。

2010年之前,县、乡2级果树技术推广人员年龄普遍老化,知识结构单一、理论水平滞后。乡镇涉农站所人员空岗多,有的乡镇无果树技术员,有的乡镇虽然有技术员岗位但因兼职过多,难以正常开展果树技术服务。相对薄弱的技术力量在实际指导生产过程中只能发挥自身所长,对自己有把握的技术进行推广,对存在技术短板的或新树种、品种,指导起来则相对吃力,这就造成了县域内某些树种的种植技术一直在低水平徘徊,种植结构也不甚合理。

2.1.2 果农专业知识底子薄。

梁山县是外出务工人口大县,传统模式中,果农老龄化已经十分严重,平均年龄接近60岁,文化水平普遍较低。果乡人口一直处于空心化,果业长期的低效生产,也造成了“果二代”逐渐流向城镇和非农领域,果业发展后继乏人。彼时,职业果农、新农人、家庭农场都还是新概念,于梁山本地普及推广度不高,相对滞后的交通条件也制约了技术员和果农的异地求学与培训,从业者薄弱的专业知识基础造成果树技术推广的缓慢与局限[4]。

2.1.3 果品产业缺乏亮点。

2010年之前,梁山县果业因整体标准化生产水平较低,其所评选的市级“样板园”“示范园”含金量并不高,其管理水平只在本地小范围内相对突出。据统计,1995—2010年,梁山县获评的果树市级标准化园区共计21处,至2015年,仅存留5处,占比不足1/4,其经营管理水平可见一斑[5]。第二,因梁山县传统水果批发较为兴盛,且市场销售价格也不高,这就造成很长一段时间内,消费者对新型经营主体接受意愿并不强烈,诸如采摘园、生态园等园区生存经营困难。第三,果业发展与二三产业发展融合度低,县域果品产量低、质量低,使得与果业相关的二三产业发展缓慢,业务部门挖掘整理的果树文旅素材也因为没有相关项目资金投入而长期搁置[6]。

2.2 非典型模式特点

2014年,以市、县2级技推人员为主的科技特派员队伍对口帮扶梁山县果品产业,根据梁山县的实际情况,专家团制定了“问题导向、示范引领、推企协同、媒体融合”的帮扶思路[7]。具体做法就是针对县域本地果农技术基础薄弱、园区没有样板学的问题,集中技术人员队伍与项目资金打造产业龙头;再由产业龙头孵化、甚至分化出亮点园区,通过亮点园区辐射片区,带动区域性种植户整体水平的提高;最后是媒体融合,通过微信公众号、微博、视频网站等新媒体平台,形成科技信息共享、技术竞技比拼的良好氛围。至此,科学合理的发展思路与正确坚定的执行,让梁山县果品产业形成“技术高地+产业龙头+行业从业者群团”松散联合体的非典型模式,开始向高质量发展的道路迈进。

2.2.1 县、乡2级技推人员知识更新加速普及。

随着省市农、林及科技部门对技术推广人员培训力度的加大,梁山县、乡2级技术推广人员得到轮训,专业知识得到更新。同时,科技特派员专家团队的重点帮扶与逐乡镇地毯式地现场培训,技推人员与果农一同对培训获知的理论知识进行了及时巩固,加深了理解。据不完全统计,自2014年以来,梁山县组织技推人员与果农参加省、市级公益性培训不低于60场,参培人员超过260人次,各类现场培训达170余场次,培训人员3 500余人次。同时,由县级技推人员组织,自费参加的技术交流、学术交流、论坛等培训会议超过32场次,参培参会人员达300余人次。最关键的是“现代果业高投入、细管理、设施化、高品质、高收益的集约化特点”已经为每位果树技推人员所接受,并逐渐在果农中形成共识。

2.2.2 科技支撑氛围逐渐浓厚。

果树管理技术水平的全面提升,提高了果农的技术自信,在新知识体系与传统管理观念的更迭时期,果树管理技术的思想交流碰撞尤为突出[8]。梁山县几个果树专业合作社内部社员、技术员之间每年都要开展诸如修剪、嫁接等技术竞赛。同时,部分果农也开始积极报名参加市级、省级的果树技能比赛,除了收获经验与奖项,更多的是果农对“技术就是生产力”的认可和对学习氛围的良好促进。

在省、市、县相关部门的关怀下,梁山县的技术服务体系和技术服务队伍建设逐渐加强,重点果树乡镇的专职果树技术人员配齐配强,做到岗位明确、人员固定;同时对果树特色村建立科技特派员配套服务机构,聘用1~2名兼职技术员,面向周边提供农业社会化服务。针对梁山县果树农林主管部门不理顺的问题,由县政府出面,协调自然资源与农业农村局,各配备1名副局长,主管果树工作,形成“自然资源主管不推责,农业农村全力支持不扯皮”的良好局面。

2.2.3 果品产业龙头生产单位与社会化服务平台的崛起。

果树科技支撑与管理技术水平的巩固,带动了果实品质、产量的提升,几个虽然面积不大,但技术精细、高效高收益的产业龙头开始显现。2016—2017年,梁山县先后出现梁山凤凰山生态农业种植专业合作社、梁山县众鑫果木种植专业合作社联合社、梁山县张吴路韩国梨专业合作社等龙头生产单位。与此同时,以合作社社员为班底的几支果树修剪管理队伍开始组建,并对外提供社会化服务,出众的工作效率与相对低廉的收费价格,使修剪队声名日增,业务范围逐渐扩大到菏泽、临沂、泰安以及江苏徐州等地。

2.2.4 技术共享共识的形成。

生产管理技术共享是当前梁山县果树种植行业中较为难能可贵之处,对生产中出现的问题、重要农业气象信息、重大技术发现、果树苗木与农资价格,在几个新媒体平台上均能及时发布,信息共享。而由市级、省级行业专家“蹲点”的几个县级果树技术交流微信群,在现场指导发现问题或解决果农电询问题之后,会对其解决方法进行总结梳理,并在技术交流群中广而告之,提醒果农注意,这也助推了技术共享共识良好氛围的形成。

3 果品产业县域高质量发展非典型模式潜力分析

3.1 可持续性

梁山县果品产业“技术高地+产业龙头+行业从业者群团”模式的可持续性取决于人员与团体的相对固定,技术推广人员“老、中、青”的合理搭配,技术层面“传、帮、带”积极、态度端正,而退休和预备退休人员大多都对果树行业十分热爱,也使得他们仍能自发地发挥余热,继续从事果树技术推广服务工作。产业龙头在掌握核心技术之后,规模由小到大,实力由弱到强,在不出现较大战略投资失误的前提下,能够形成可持续发展壮大。行业从业者群团随着技术的提升,在获得资本积累之后,能够进行扩大再生产,并辐射带动新生产者入行。如此,该模式的各个松散联合体主体之间没有制度约束和利益冲突,是以能够长期存在。