北川羌寨的空间形态研究——以青片乡为例

作者: 周连军 梁茵 韩娟 陈泓洁 林超 许晓姚

摘要 北川县青片乡羌族建筑与空间布局,具有独特的地域特征,反映了当地人们的生活起居和文化内涵。羌寨的选址,入口空间的选择,道路水系,羌寨功能分区,防御体系的设置,无不体现羌人的智慧。随着社会的发展,羌民逐渐迁移下山。羌寨的空间形态有了较大的变化,羌寨的选址更多地考虑交通和生活的便利,防御功能逐渐弱化。板屋逐渐成为该地主要的建筑形式,建筑空间的平面布局,竖向空间的划分,室内陈设都有较大的研究价值。

关键词 北川青片乡;空间形态;发展演变;规划策略

中图分类号 TU 982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)18-0165-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.041

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on the Spatial Morphology of the Qiang Village in Beichuan County—Taking Qingpian Township as an Example

ZHOU Lian-jun1,LIANG Yin HAN Juan2 et al

(1.College of Civil Engineering and Architecture, Southwest University of Science and Technology, Mianyang,Sichuan 621000;2.College of Materials and Construction of Mianyang Polytechnic, Mianyang,Sichuan 621000)

Abstract The architecture and spatial layout of the Qiang Nationality in Qingpian Township of Beichuan County, have unique regional characteristics, reflecting the living and cultural connotation of local people.The location of Qiang Village,the choice of entrance space,roads and water systems, the functional partitional zoning of Qiang Village and the setting defense system all reflect the wisdom of Qiang people. With the development of society,Qiang people gradually migrated down the mountain.The spatial form of the Qiang Village has changed greatly.The location of the Qiang Village is more convenient for transportation and life,and the defense function is gradually weakened.Plank house has gradually become the main architectural form in this area.The plane layout of architectural space, the division of vertical space and indoor furnishings have great research value.

Key words Qingpian Township of Beichuan County;Spatial morphology;Development and evolution;Planning strategy

《太平寰宇记》[1]在描述羌族民居时提到“其村皆累石为巢以居,亦有板屋,土屋者。自汶川以东,皆有屋宇,不立碉巢”。北川羌寨拥有悠久的历史和灿烂的文化,在羌寨的选址和空间布局上也极为考究,有着较为强烈的防御意识。随着地方经济的发展和人们思想的转变,羌寨的空间形态和建筑形式有了较大的改变,板屋逐渐成为主要的建筑形式。带有防御特征的碉楼,功能正在丧失,逐渐成为整个羌寨旅游的景观节点。随着青片乡旅游业的发展,羌寨原有的空间布局和建筑形态已不能满足游客的需求。如狭窄闭塞的道路系统,不合理的室内空间划分,游客的容纳量等。因此,新式建筑逐渐发展起来,随之而来便是传统的建筑空间布局的嬗变,钢筋混凝土的使用逐渐取代了地域特征明显的砌体结构建筑。聚落逐渐失去了羌族的地域特色,传统的羌寨也需要得到更为合理的保护与发展[2-3]。

在羌学研究领域中,对于羌寨空间形态的研究日益丰富。季富政[4]较为详细地介绍了羌族地区的建筑特色,包括羌族的历史,村寨的选址,村寨的空间,民居碉楼等。成斌[5]全面分析了羌族民居的发展历史、空间模式、理论建构、技术内涵以及民居创作的地域性方法。高弋乔[6]全面地论述了北川羌族村寨的地域环境状况,分别对吉娜羌寨和恩达羌寨的区位、空间布局、景观节点等做了详细说明,总结了北川羌族村寨聚落景观空间特征。

该研究以北川青片乡传统羌寨为研究对象,分析羌寨的空间特征和建筑形态。以及随着该地区旅游业的发展,现代的羌寨空间和建筑形态的发展演变过程,并提出改善和优化羌寨空间形态的设计原则与发展策略。

1 研究背景

1.1 研究概况

青片乡位于北川羌族自治县西北部,西南与茂县为邻,北与松潘接壤,南与白什相连,东接小坝乡,面积563 km2。辖区内有6个行政村,29个村民小组和一个社区居委会。少数民族人口占总人口的94.6%,是北川建立最早,位置最边远的一个乡。

青片乡建筑有其独特的地域特征,主要建筑类型有碉楼、邛楼、板屋、吊脚楼等。通过调研发现,北川青片乡一带主要以板屋和吊脚楼建筑居多。以人字形坡屋顶,穿斗木构框架,墙体以木板覆盖,下方以圆木和石块支撑,形成功能明确的建筑[7]。这也与当地多雨潮湿的气候条件有关。羌寨的选址和空间布局也主要依据自然的山水格局,大小的河道形成的沟壑成为羌寨防御的天然屏障。

1.2 调研范围 以北川羌族自治县青片乡为调研对象,分别对青片乡较有特色的羌寨进行实地调研。重点考察了青片乡正河村——五龙寨,以及青片乡上五村——西窝羌寨。还包括青片乡沿线进行了测绘、拍照与走访,较为全面地掌握了该区域的建筑特征以及羌寨的空间布局形式。

2 羌寨的空间形态

2.1 羌寨选址

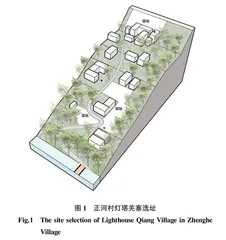

羌族聚落主要集中在高山峡谷地带,该地形直接影响了羌寨的选址。其主要可分为3类:河谷滨水区域、高半山区域以及高山区域。在调研的过程中发现,河谷滨水区域的羌寨主要遵循“依山、傍水、面屏”的山水格局,河谷滨水区域地势平坦,土壤肥沃,随着旅游业的发展,河谷滨水区域便利的交通,更符合现代人的需要。高半山区域地形崎岖且复杂,因此建筑主要以吊脚楼的形式呈现,整个建筑沿等高线呈退台方式向上抬升。高半山聚落主要是为了方便日常农事耕作,由于羌族地区多为山地,河谷滨水区域的耕地有限,耕地多零星地分布于半山或高半山,如图1所示。高山区域由于海拔较高,多发展畜牧业[8]。随着社会的发展,人们对交通的需求愈发的重视,羌寨逐渐迁移到山下平缓地带,但仍然保留着山上的房屋,作为日常耕作休息之用。

2.2 羌寨的风貌特征

2.2.1 入口空间与祭祀空间。

入口空间作为进入羌寨的第一门户,承载着防御和与外界交流的功能,同时也反映了羌族人民的文化内涵和宗教信仰。通过对北川地区羌寨的考察发现,多数羌寨的入口空间都将河道作为天然的防御系统,凸显了羌族人民的智慧。羌寨入口空间主要以铁索桥和溜索作为连接,索桥宽度为1.5~2.0 m,仅供行人通过。随着私家车的普及,索桥已不能满足人们的需求,混凝土桥梁开始普及,其桥梁宽度一般为4.5~5.0 m,可供车辆通行。随着羌寨旅游业的发展,聚落的防御功能逐渐减弱,更应重视入口空间景观节点的塑造。

祭祀空间作为羌族的精神空间,起着承载和传播羌族文化的作用。在羌族设有独立的祭祀空间,室内祭祀空间主要位于主室、火塘、厨房、大门脚下。同时在建筑内部也分别设有角角神、神龛等。室外祭祀空间便有神树林,各种庙宇和用白石做成的神位。较为独特的祭祀空间是处在沟通室内外的过渡地带,形成类似建筑的“灰空间”,较为典型的便是五龙寨的祭祀空间(图2)。

2.2.2 羌寨道路与水系。

北川多为高山峡谷,路况复杂多变,使羌寨形成天然的保护屏障。青片乡地区羌寨主干道主要为4.5~5.0 m,乡间道路为3.0~4.0 m,桥梁宽度普遍为5.0~6.0 m。随着旅游业的发展,6.0~7.0 m的主干道也出现在羌寨中。在羌寨的调研中发现,青片乡地区羌寨内部空间,道路与建筑处于一种动态平衡的状态,街宽(D)与建筑高度(H)之比较为符合芦原义信街道的美学的理论(图3)。上五村西窝羌寨内部街道均宽为3.5~4.5 m,建筑为4.5~5.0 m,整个羌寨街巷尺度较为适宜,紧凑的街道可以营造出热闹的氛围。而在寨外路宽规划达到7.0~8.0 m以满足旅游车辆的通行。

北川羌寨遵循依山傍水的山水格局,在羌寨的原址上就可以明显看出。不同的流域造就了不同的文明,北川主要发源于青片河流域和涪江流域。水资源不仅为羌寨带来了丰富的灌溉水源和肥沃的土壤,同时也为羌寨提供了天然的保护屏障。河流将羌寨内外分离,寨门位于河道一侧,与寨内空间相呼应。入口空间与寨内空间以吊桥或者石桥连接,从而形成别具一格的空间形态,符合旧时羌人的防御心理和智慧[9],如图4所示。

2.2.3 羌寨民居及空间布局。

北川青片乡地区由于受“5·12”汶川特大地震的影响,很多建筑都遭到不同程度的破坏,包括碉楼、石砌民居等。由于青片乡地区少数民族与汉族交流频繁,青片乡地区的建筑独具特色,主要的建筑形式为平座穿斗民居、板屋、碉楼、石砌民居等,其中穿斗式建筑和板屋是最主要的建筑形式。板屋就地取材,采用了石砌地基、穿斗结构上部框架、人字形坡屋顶和周护木板,如图5所示。该地区将片石劈成薄片用作屋顶盖瓦、建筑立面贴砖、地面和花坛等硬质铺装,使整个羌寨的建筑肌理古朴且具有地域特色。碉楼由于破坏严重且失去了防御的功能,因此在青片乡地区遗留较少。

3 羌寨空间形态的演变

3.1 竖向空间布局的转换与更改

随着旅游业的发展,青片乡地区的建筑面貌和竖向空间布局都有着不同的变化。旧时“三层式”空间布局(一层:饲养牲畜;二层:生活祭祀场所;三层:粮食和杂物堆放空间)已经不能满足人们的要求。伴随着钢筋混凝土和框架结构的普及,羌民开始放弃了传统的穿斗和砌体结构,建筑开始采用框架结构,修建较高的民居来满足游客的需求。保留的老式建筑在竖向空间布局上也进行了相应的调整。在西窝羌寨的石羌山庄民居中便有所体现,整个建筑空间布局按照:一层为小卖部和文化展示区;二层、三层为客房区域;四层为祭祀区域的竖向划分[10-11]。

3.2 平面布局与功能的调整

羌族历史上由于受到战乱匪寇的侵袭,在平面布局上首先考虑的便是防御功能而非舒适性[12]。羌寨的碉楼、过街楼、暗道、地下暗渠,较为封闭的挑楼等皆带有防御的功能。其中最具代表的便是理县的桃坪羌寨。但随着社会的稳定繁荣以及羌地旅游业的发展,羌寨的防御功能逐渐减弱,因此整个聚落空间在平面布局上作出了较大的调整。