湖南省农田建设社会资本投入意愿分析

作者: 雷晓峰 汪飞 钱炬炬 黎勇 邓文

摘要 为切实加强高标准农田建设工作,提升农田建设质量,各级财政对农田建设的投资逐年增加,但财政资金投入与实际需求存在较大差距,需进一步调动社会资本参与农田建设的积极性。因此,在对国外农田建设模式及湖南省农田建设现状及问题进行分析的基础上,利用Logit模型和 Tobit模型对家庭农场、合作社及企业的农田建设投入意愿进行分析,找出社会资本投入农田建设的路径,提出以下对策建议:出台支持农田建设相关配套政策;创新建设模式,积极引导社会资本投入;完善新增耕地指标调剂收益投入农田建设机制。

关键词 农田建设;社会资本投入;Logit模型; Tobit模型;对策建议

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)18-0192-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.047

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis of Social Capital Investment Intention of Farmland Construction in Hunan Province

LEI Xiao-feng1,WANG Fei2,QIAN Ju-ju1 et al

(1.Hunan Academy of Agricultural Sciences,Changsha, Hunan 410125;2.Department of Agriculture and Countryside of Hunan Province,Changsha, Hunan 410000)

Abstract In order to strengthen the construction of high-standard farmland and improve the quality of farmland construction, financial investment in farmland construction at all levels increases year by year, but there is a big gap between financial investment and actual demand, so it is necessary to further mobilize the enthusiasm of social capital to participate in farmland construction.Based on the analysis of foreign farmland anstruction mode the current situation and problems of farmland construction in Hunan Province, Logit and Tobit models are used to analyze the willingness of family farms, cooperatives and enterprises to invest in farmland construction, and find out the path of social capital to invest in farmland construction.The following countermeasures have been suggested:Issuing supporting policies to support farmland construction;innovating construction mode and actively guiding social capital investment;improving the mechanism of farmland construction by adjusting the income of newly added farmland index.

Key words Farmland construction;Social capital investment;Logit model;Tobit model;Countermeasures and suggestions

农田建设是我国粮食安全的基础,农田建设投入不足与投入主体单一是影响农田建设质量和农业高质量发展的重要因素[1]。农田建设缺乏有效的盈利模式,而地方政府债务水平和财政支出压力逐年加大,社会资本投资建设兴趣不浓,金融机构投入承贷主体不明,是影响农田建设多元投入的主要障碍因素[2]。探索发挥财政资金的杠杆作用,鼓励社会资本参与农田建设投入的有效机制成为当务之急。

目前,农田建设社会资本投入模式研究国内外少。张婷婷[1]、黄伟南[2]都只对农田建设投入的模式与路径进行研究,没有涉及社会资本投入意愿。笔者通过对比国内外农田建设投入模式,结合湖南省实际,针对农田建设投入的问题与短板,通过座谈法、田野调查研究法、模型分析法、案例研究等方法,对农田建设投资影响因素及社会资本投资意愿进行分析[3],提出农田建设多元投融资对策建议。

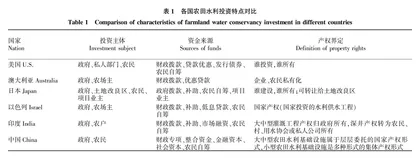

1 国内外农田建设投入模式

无论是发达国家还是发展中国家,政府在农田基础设施的建设中都占据十分重要的位置[4]。如美国,农田建设以政府补贴为主,民间投资为辅,农田建设60%以上的投资源于各级政府,私人投资所占比例在40%左右[5]。美国政府对农田水利建设长期实行优惠政策,给予长期低息或无息的贷款,待农民将贷款全部还清后,这些设施的产权即归农民自己所有[6]。澳大利亚:政府、农场主是澳大利亚农田建设的投资主体。政府部门的投资主要集中在公益性农田建设工程方面,其他农田建设则由农场主根据自身需求自行投资,且农田设施的管理私有化。即将国家的水利灌溉系统转让给私人公司和农民进行经营管理,提升了农田建设工程运行效益[7]。日本:农田建设投融资体系包括中央政府、地方政府、土地改良区(农民组织成立的合作经济组织)、农民和项目业主[8]。以色列在农田建设水利供水工程方面,以色列政府承担了全部的投资成本。政府负责建设骨干水源工程和供水管网,将灌溉用水输送到集体组织或个体农户组成的合作社,农场内部节水灌溉设施的建设主要由农场主自己负责,农场主可向政府申请不超过投资总额30%的补助,也可以向银行申请由政府担保的长期低息贷款[9]。印度:建设的融资渠道主要包括财政拨款、补助、市场融资、农民自筹等,大中型灌溉工程的投资和建设由政府负责,其所有权与管理权归政府所有。小型灌溉工程和大中型灌区中处于末端的田间工程则由农民自己负责建设,其中政府给予1/3的资金补助,2/3由农民自筹或向银行贷款。我国农田建设主要是政府投资,社会资本与金融机构参与不多[10]。

各国政府不仅是农田基础设施建设的投资主体,同时,也是农田基础设施建设的融资主体。各国在财政直接拨款之外,还积极探索了多样化的融资方式[11-12]。

2 湖南省农田建设投入现状

2.1 投入现状 根据《湖南省高标准农田建设规划》,2011—2020年全省累计实际建设高标准农田222.8万hm 投资超过700亿元。主要投入模式:一是财政专项投入,这种模式是投资的主要模式,2019年财政资金投入占年度总投资的92.66%,2020年占年度总投资的89.37%。二是金融资本参与投入,2020年湖南省高标准农田建设共撬动金融资本3.71亿元,占高标准农田建设总投资的4.8%,农田建设金融资本投资水平仍处于较低水平,而且形式较为单一,以农信担保、优惠贷款为主[13]。三是社会资本参与投资模式。农田建设项目参与的社会资本主体主要是家庭农场、农民专业合作社和农业企业,而工商资本主体和银行金融机构参与较少。由于农业生产环节的利润水平整体较低,投资回报周期较长,不确定因素较多,社会资本对投资农业的积极性不高。2020年湖南省高标准农田项目建设中共吸引社会资本39 046.64万元,自筹资金与投工投劳折合资金共6 328.11万元,分别占湖南省高标准农田建设总投资的5%、0.8%。

高标准农田建设新增耕地较少。2020年,湖南省通过高标准农田建设,共新增耕地478.164 hm 占年度任务量的0.18%。其中新增水田面积368.595 hm 新增旱地面积109.569 hm2。通过整合自然资源部门土地复垦项目、社会资本等资金在高标准农田建设项目区新增耕地786.066 hm 其中新增水田542.316 hm 新增旱地243.750 hm2。

2.2 存在的问题

2.2.1 新增耕地指标产生与认定难,少有资金用于农田建设。

(1)新增耕地指标产生难。高标准农田建设项目区新增耕地,一是通过土地平整减少田坎、硬化土渠和整治排渠减小渠系断面等措施来达到新增耕地的目的;二是项目区内未利用地的开垦利用[14]。总体上看,湖南省新增耕地潜力不大,新增耕地指标不多。通过高标准农田建设实施土地平整、小田改大田减少田坎和沟渠占地面积而新增加的耕地面积,在上图入库数据库中,该地块建设后与建设前显示为同一图斑,并未显示耕地面积的增加,不能形成单独的图斑,暂时难以认定[15]。

(2)新增耕地指标认定难。湖南省新增耕地、新增水田、新增粮食产能指标核定及交易由自然资源部门完成,时间跨度长,过程比较复杂,2018—2020年,湖南省新增耕地和新增水田面积通过自然资源部门核定的不多,形成新增耕地、水田、产能指标交易金额用于高标准农田建设的额度不大。

2.2.2 投资标准偏低,地方财政自筹资金财力有限。湖南省大部分地区农田存在基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块细碎化等问题,不适合使用大型农业机械开展规模化现代化作业[16]。经测算,湖南省高标准农田建设要达到规定的标准,至少需要4.5万元/hm 目前湖南省高标准农田建设项目地均投资标准为2.4万元/hm2(中央1.5万元/hm 省级配套0.9万元/hm2),由于受自然灾害损坏、建后管护不力等因素影响,已建高标准农田设施均有不同程度的损毁,严重影响农田使用成效,迫切需要改造提升。地方政府特别是县、乡级别的基层政府了解本地农田基础设施的建设需求,但由于财力有限,本级财政基本上没有能力自筹资金进行农田建设,绝大部分建设资金需要依靠上级政府拨款或通过各种途径自筹资金解决,大多数情况是采取投工投劳折资自筹,资金投入远不能满足建设需求,导致高标准农田建设的预期目标难以达到[17]。

2.2.3 新型农业经营主体虽有投资意愿,但投资能力不强。

农田建设具有投资大、潜在风险高、资金回收周期长等特征,调查结果显示,所有的新型农业经营主体认为参与高标准农田建设能够提高种粮收入,但收效不明显,54.76%的双季稻地均增收在3 000元/hm2以内;新型农业经营主体愿意参加高标准农田建设,但只有12.61%选择无偿投入劳动,58.81%选择有偿投入劳动,28.58%选择愿意自筹部分资金用于农田建设,这部分人群中有20.24%要求土地流转年限至少5年,17.86%要求土地流转年限5~10年,25.00%要求土地流转年限达10~20年,4.76%要求土地流转年限达20年以上,无流转年限要求的占32.14%。要求地均收入3万元/hm2以上才愿意投资农田建设,且平均愿意投资的金额仅为1 328.55元/hm2。主要是担心水稻受自然灾害影响造成减产甚至绝收,而农业保险理赔金额低,如2020年湖南省的水稻“寒露风”灾害,让很多水稻种植经营主体绝收,将几年的辛苦积蓄亏空[18]。

2.2.4 农田水利基础设施集体产权性质,一定程度上阻碍了社会资本投入的积极性。

2002年,国务院体改办就发布了《水利工程管理体制改革实施意见》(国办发〔2002〕45号)。2005年发改委、财政部、水利部、农业部、国土资源部联合发布了《关于建立农田水利建设新机制的意见》(国办发〔2005〕50号),强调要深化小型农田水利工程产权制度改革,创新运行管护机制[19]。鼓励社会资本参与小型农田水利工程建设与管护,但是一直成效不明显。除水库、灌区外,湖南省田间水利设施产权基本为村集体,农田水利设施管理体制基本上是停留在“国家建、集体管、农民用”的阶段,水利设施产权的集体性,也在一定程度上造成了基础设施“有人用无人管”的局面,降低了基础设施的更新速度,致使水利设施老化失修和工程效益递减[20]。而大部分村集体经济薄弱,村委威信不够,许多建设好的工程管护工作未能有效落实管护经费、管护主体和管护责任,管护措施和手段薄弱,一些工程、设施损毁后得不到及时有效的修复,常年带病运行,降低了水利基础设施的可持续性。