我国种业的现状•主要问题及应对策略

作者: 王雨怡

摘要 仓廪实,天下安。种子是保障国家粮食安全的源头。近年来随着我国种业迅速发展,取得了显著成就,但在种质资源、自主创新能力、企业、基地、市场等方面仍有诸多问题亟待解决。因此,进一步提出完善种质资源保护体系、实现种业科技自立自强、打造一批专精特新企业、加大种子基地建设力度、强化种业知识产权保护等应对策略。

关键词 种质资源;自主创新;种子企业;基地;市场

中图分类号 F 324.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)18-0229-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.054

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Present Situation, Main Problems and Countermeasures of Seed Industry in China

WANG Yu-yi

(College of Economics and Management, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022)

Abstract The granaries are solid, the world is safe. Seeds are the source of a nation’s food security. In recent years, with the rapid development of seed industry in China, remarkable achievements have been made, but there are still many problems to be solved in germplasm resources, independent innovation ability, enterprises, bases and markets. Therefore, further put forward a series of measures, such as improving the germplasm resources protection system, realizing the self-reliance and self-improvement of seed industry science and technology, creating a batch of specialized and special new enterprises, intensifying the construction of seed base, and strengthening the protection of seed industry intellectual property rights and so on.

Key words Germplasm resources;Independent innovation;Seed enterprises;Base;Market

种业是农业的“芯片”,是我国战略性、基础性的核心产业,是粮食安全的根基[1]。要掌握粮食安全主动权,首先要确保“中国碗主要装中国粮,中国粮主要用中国种”,其基础就是保证中国种业安全。2020年中央经济工作会议将“解决种子问题”列入经济工作八大重点之一;2021年是“十四五”的开局之年,中央把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务[2];同年中央一号文件提出,要打好种业翻身仗,加强种质资源保护和利用,实施现代种业提升工程。“种子虽小、意义重大”,种子作为农业产业链的源头,是确保国家粮食安全和加快农业现代化发展的基础支撑,打好种业翻身仗是全面推进乡村振兴的重要抓手和着力点。

1 我国种业发展现状

1.1 种质资源数据库日益丰富

我国自20世纪50年代开始投身于作物种质资源研究工作,系统研制出110余种农作物性状描述规范和336个数据质量控制规范,建立了种质资源库、数据网络平台及206个原生态环境保护区,对30%以上的库存资源进行品质特性评价,从中筛选出抗逆性强的作物种质资源。截至2019年12月,年均分发农作物优异种质资源8.1万份次[3],年均信息共享服务30万人次,有力支撑了新品种选育和推广。随着我国在2020年阶段性保护任务的顺利完成,国务院办公厅明确了到2035年的发展目标:建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;推进开发利用,提升种业竞争力。2021年,国家启动规模最大、覆盖面最广的农业种质资源普查,力求在2024年完成农业种植资源的摸底工作;新的国家种质资源库建设进入收尾阶段,建成运行后,国家种质资源储备能力将由40万份增加到150万份。

1.2 种业自主创新能力不断提高

自2014年以来,我国农业农村部种业管理司连续7年开展“四大作物良种重大科研联合攻关”项目。随着攻关项目的开展,良种对粮食增产增收的贡献率不断提升,2005年贡献率为36%,2010年超过40%,2014年超过43%。截至2020年12月,我国农作物良种覆盖率超过96%,我国粮食产量达到6 695亿kg,环比增加0.9%,这为我国粮食连年丰收和重要农产品稳产保供提供了关键支撑。大宗蔬菜品种选育也取得突破,国内品种的生产覆盖率提高到87%,种业创新能力的提高为农业供给侧结构性改革提供了技术支撑。

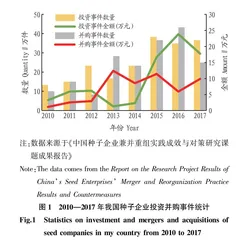

1.3 种子企业并购重组明显提速

从横向看,种业与各产业之间加速融合;从纵向看,种业的产业链内部各环节之间的整合程度不断提升;从国外市场看,孟山都、杜邦先锋和先正达等大型跨国种子企业发展迅速。2011年以来,我国种业行业进行了深化改革和深度调整,种子企业通过兼并重组弥补短板,集中整合资源,进行成本控制,打造具有核心竞争力的“育、繁、堆”一体化现代种企。根据《中国种子企业兼并重组实践与对策研究课题成果报告》[4]的数据显示(图1),2010年以来我国种业并购事件呈现增长趋势。2012—2013年种业并购事件更加频繁,2015并购事件数量为22件,其金额为190 679.40万元,达到顶峰。种业投资事件数量从2010年的8件增加至2017年的22件,投资事件金额由54 024.50万元增长至296 566.50万元。种业并购事件数量从2010年6件增加至2017年的15件,并购事件金额由18 832.10万元增长至164 926.90万元。

1.4 制种繁种基地规模稳步扩大

为贯彻“藏粮于地,藏粮于技”战略,我国已建成海南、甘肃和四川三大国家级育制种基地为核心,52个制种大县和100个区域性良种繁育基地为支撑的种子基地“国家队”,有效保证了全国七成以上的作物用种需求。2021年中央一号文件提出:加快建设南繁硅谷,加强制种基地和良种繁育体系建设。从20世纪50年代至今已有超过700家科研生产单位与高等院校活跃在南繁基地,全国近七成的农作物新品种都经过南繁;2020年,甘肃省玉米制种面积8.667万hm 占全国的55.6%,产种5.5亿kg,占全国的59.7%,保障了全国一半以上的大田玉米用种。

1.5 种业市场监管体系逐步健全

近年来,种业市场监管效果显著。种子法律法规及质量标准体系进一步完善,种业监管管理手段和力量进一步增强,种业市场生产经营秩序也越来越规范,种子产品质量管理水平迅速提升。全国重点粮食作物种子品质抽查合格率从1999年的45.9%提高至2021年的98%以上,种子质量“低劣”问题已基本克服,种业市场的供给保障能力和供给质量明显提升。同时,为完善产权保护制度、激励种业创新,提升维权能力,农业农村部办公厅连续发布《2020年种业市场监管工作方案》和《2021年全国种业监管执法年活动方案》,加强对种子市场的监督和抽检工作,使得市场上制售“假种子”、非法经营转基因种子等现象得到有效制约。

2 我国种业存在的主要问题

手中有粮,心中不慌。粮食安全是国家安全的压舱石,种业安全更是国家粮食安全的重中之重。十八大以来,在一系列促进现代种业发展的相关政策下,我国种业创新成效显著,但仍有很多问题制约着我国种业的发展,具体体现在以下几个方面。

2.1 种质资源保护利用效率低

农作物种质资源是进行新品种选育和提升种业竞争力的基础。近年来,我国农作物新品种选育取得了显著成就,但相比于世界先进水平,还存在较大差距,总体表现在如下几个方面:一是种质资源的投入力度不均。我国一直高度重视种质资源普查和征集工作,但精准鉴定和功能评价不够完善,以致资源征集、鉴定和评价等各环节之间的连接性不密切,制约了资源利用。二是品种种质资源的开发利用相对滞后。重复性和同质化的种质资源研究较多,以致种质资源的优势无法转化为品种优势从而创新型种质资源缺乏。三是种质资源流失严重,由于我国农业种植体系的改革以及自然环境的恶化,尤其在近几年,农作物品种骤减。据中国农业科学院统计,我国主要粮食作物地方品种在1954年有近16 000个,1956年减少至11 590个,到2014年减少至3 271个,损失比例从27.6%上升至71.8%。

2.2 种业自主创新能力弱

种业自主创新是实现种业自立自强的关键。近年来,我国良种在农业增产中的贡献率已超过45%,但是美国等发达国家普遍在60%以上,我国与发达国家还有较大差距[5],主要表现在3个方面:一是国内育种资源分布相对分散,缺乏系统性和协同性,导致科研院所与企业之间融合程度不足、科技创新与市场需求错位。二是我国公共科研主要集中在新品种选育等应用领域,对种质创新和改良、现代育种理论和技术方法、功能基因的挖掘和基因编辑技术创新、种子质量标准与检测技术等基础性研究重视程度不足,研究力量较为薄弱,导致科研投入多但成果产出低的内在矛盾。三是科研育种评价体系不够完善。种业的科研与生产衔接不畅通,与种子市场需求吻合程度不够,导致种业自主创新和成果转化效率低,成果转化面临“最后一公里”的难题。

2.3 种子企业“多小散弱”

近年来虽然我国种业市场集中度有了很大的提高,但面临的问题依然严峻。主要表现在两方面:一是种子企业总体仍呈现“多小散弱”特征——种子企业投资门槛相对较低导致我国种子企业数量多。我国种业目前正处于转型发展期导致企业的规模及平均市场份额较小且经营分散化。我国种子研发科研体制属于典型的政府主导型,导致我国种子企业的技术创新能力相对不足,且缺乏具有核心竞争力的龙头企业。受市场和自然双因素的限制导致企业抗风险能力较弱。二是经过多轮大型种子企业的并购重组,全球种业的资源越来越集中在少数的国际种业巨头的手中。与国际种业巨头相比,我国农作物育种企业缺乏核心竞争力,种业研发资源缺乏国家经费支持,多来源于企业自筹,且其本身原始创新实力和集成创新能力不够。

2.4 制繁种基地建设落后

为保障粮食安全,夯实“藏粮于地,藏粮于技”的物质基础,国家采取相应措施实现了良种对粮食增产贡献率的45%、良种对畜牧业发展贡献率的40%。随着良种的引入,我国粮食连年丰收,主要的农产品实现稳产保供。但基地建设依然存在十分严峻的问题。一是基地在实施现代农业生物育种重大科技项目、农作物和畜禽育种联合攻关、生物育种产业化应用、基础性前沿性研究等方面还有待进一步扎实推进[6]。二是种子基地存在生产模式单一、基础设施落后、机械化程度不高、管理服务滞后、制种成本升高等问题[7]。

2.5 种业市场监管缺位

我国农作物育种的知识产权保护仍处于起步阶段,种业市场在制度层面显露出的市场监管缺位现象日益严重,主要表现如下:一是种业知识产权保护制度不完善、种企领导者及员工知识产权意识薄弱,导致种业市场种子套牌侵权、售卖假种现象频发且未能为维护知识产权营造良好氛围;二是我国种子品种权的申请周期较长,降低了原始品种育种人申请品种权的积极性[8],进而造成了品种保护的难度加大;三是我国与种业知识产权保护的部门较多,导致各部门之间存在一定的职能重叠和交叉问题,致使在实际执行中出现多头管理和无人管理并存的矛盾。

3 应对策略

为加快补齐我国种业发展中存在的短板,推进种业高质量发展,打赢种业翻身仗,上述问题急需解决。要加强种质资源保护,提升种质资源利用率;加快种业技术创新,提高高质量种子投入产出;扶持重点龙头企业,打造中国种业品牌;提升种业基地建设水平,创新种子基地发展模式;净化市场环境,完善市场制度体系。