我国农业科技创新的机制分析及推进建议

作者: 王凯 徐志豪 施志权 李佳丹 詹柴

摘要 科技创新是引领农业高质量发展的第一动力。学术界对农业科技创新机制进行系统分析的研究非常缺乏。从动力机制、平衡机制与调整机制3个方面分析农业科技创新的机制,提出我国农业科技创新存在的突出问题,从完善科研管理体制、加大资金扶持力度、推动产学研协同创新、培养农业科技创新人才4个方面提出建议。

关键词 农业科技创新;动力机制;平衡机制;调整机制

中图分类号 F 323 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)20-0250-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.20.064

Analysis on the Mechanism of Agricultural Science and Technology Innovation and Suggestions for Promotion in China

WANG Kai1,XU Zhi-hao1,SHI Zhi-quan2 et al

(1.Ningbo Agricultural Science Research Institute,Ningbo,Zhejiang 315040;2.Ningbo Rural Revitalization Promotion Center,Ningbo,Zhejiang 315040)

Abstract Scientific and technological innovation is the first driving force leading the high-quality development of agriculture. There is a lack of systematic analysis of agricultural science and technology innovation mechanism in the academic circles. This study analyzes the mechanism of agricultural science and technology innovation from the three aspects of dynamic mechanism balance mechanism and adjustment mechanism,puts forward the prominent problems in agricultural science and technology innovation in China. Suggestions were put forward from four aspects: improving scientific research management system, increasing financial support, promoting industry-university-research collaborative innovation and training agricultural science and technology innovation talents.

Key words Innovation of agricultural science and technology;Dynamic mechanism;Balance mechanism;Adjustment mechanism

党的十八大以来,党中央始终坚持把创新作为引领“三农”发展的第一动力。2021年召开的中央农村工作会议反复强调了要“牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线”,同时“大力推进种源等农业关键核心技术攻关,提升农机装备研发应用水平,加快发展设施农业,强化农业科技支撑”。2020年,我国农业科技进步贡献率达到60.7%,但与发达国家相比仍存在不小差距。“十四五”时期是实现两个百年奋斗目标的重要交汇点,新阶段、新理念、新格局交织相融,新思维、新技术、新模式呼之欲出。

从我国农业科技创新发展需要看,一批农业的关键核心技术亟需突破、科技创新与产业发展亟需深度融合、农业科技创新体系亟需进一步完善、农业科技创新能力亟需进一步提升,而解决好这些问题,有必要从理论层面梳理好我国农业科技创新的机制,通过分析机制、理顺机制、完善机制,才能够推进农业科技创新高质量发展,有重点地解决一系列堵点、难点问题,为稳住农业基本盘、守好“三农”压舱石提供支撑和保障。

1 农业科技创新的理论内涵

1.1 农业科技创新的定义

广义上说农业科技创新是指由政府、农业科研机构、农业高等院校等公共机构以及农业生产企业、农户等农业经营主体组成的创新系统或网络[1-2]。狭义角度的农业科技创新是指农业科技研发,主要强调农业科技创新研发、开展区域性试验直到取得农业科技成果,将新品种、新方法、新模式运用到实际的生产中,以满足农业生产需求[3-4]。农业科技创新包括研究、开发、实验、推广和应用新农业技术等一系列发展过程,这一过程伴随着资源更加有效的配置,生产要素的优化重组,该过程不仅存在于农业的生产环节,还存在于农业生产后的加工环节、流通环节以及销售环节,贯穿于整个农业发展的全过程[5-6],最终不断提高农业生产的社会效益、经 济 效 益 和 生 态 效 益[7]。作为一种复杂社会经济现象及技术创新的一个有机组成部分[2], 农业科技创新还包括知识创新、技术创新和现代科技引领的管理创新[8]。综上,农业科技创新应包括整个农业生产领域内各种新生产技术、新投入方式、新管理制度等,包括农业生产的前中后全链条,覆盖到一二三全产业,包含政府、科研机构、农业经营主体、消费者等利益相关者,最终体现为农业生产的社会、经济及生态效益的全面提升。

1.2 农业科技创新的特征

农业科技创新是基于农业生产之上的,因此农业科技创新的特征与农业生产的特征是密切相关的。第一,农业科技创新具有时滞性,农业科技成果的应用与推广,需要借助农业推广和科技队伍的支持和指导[9],需要一定的时间,而通常来说,农民对新事物的接受能力不够强,并存在保守心理,这些也从侧面加剧了农业科技创新的时滞性。第二,农业科技创新具有区域性,农业是弱质性产业,时至今日,靠天吃饭的问题依然较为突出,光照、温湿度、土壤等气候环境都对农业生产有较大影响,这也导致了农业科技创新对环境依赖性较大,使得农业科技创新具有区域性的特征[10]。第三,农业科技创新具有高风险性,农业科技创新需要耗费大量的时间,花费大量的资源,进行繁复的试验,研发主体不仅需要承担技术风险、市场风险,还需要接受小农户各方面的考量,不仅仅是研发,还需要科学推广,创新成果的转化困难多、风险多[11]。第四,农业科技创新具有复杂性,农业科技创新的主要利益相关者包括政府、科研院所、农业经营主体、消费者等,参与角色较多,所考虑的利益不同,通常需要经济、社会与生态效益的全方位提升,决定了农业科技创新具有复杂性的特征。

2 农业科技创新的机制分析

关于农业科技创新的机制,我国有不少学者围绕农业科技创新的动力机制进行了探讨,有学者认为这一动力包括外在和内在动力2个部分,对多元协同农业科技创新动力机制分析模式的内涵和路径等内容进行了探讨[3],还有学者从用人机制、投入机制、管理机制等层面进行了研究[4,6,8,12-13],总体而言,多数研究只是侧重农业科技创新某一方面的机制分析,或者部分研究虽分析了不同的机制,但对于机制本身缺乏合理的划分方法,导致研究的条理性、科学性、系统性有所欠缺。也正是基于这样的考虑,该研究把农业科技创新的机制分为动力机制、平衡机制、调整机制3个部分[14],以便系统性地梳理农业科技创新的机理。

2.1 农业科技创新的动力机制

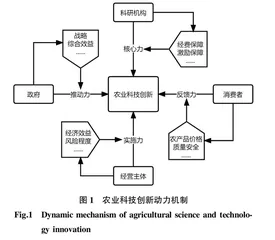

动力机制主要指由发展的基本要素所构成的动力系统及其作用机理和方式[14]。农业科技创新有政府部门、科研机构、经营主体、消费者四类主要的利益相关者,这些利益相关者是农业科技创新的基本要素。分析农业科技创新的动力机制,就是分析这些利益相关者之间如何相互作用、相互影响,高效率地推进农业科技创新。

这里的政府部门是指为农业科技创新制定发展战略、提供要素支持的相关主管单位,他们最关心的是在整个经济社会宏观背景下,农业科技创新的战略是否合理,是否产生了显著的综合效益。科研机构主要是指农业相关科研院所、高等院校、高新技术企业等,他们最关心的是能否争取到充足的科研经费,开展科技创新后,成果转化是否顺畅,科研人员能否得到充分的激励,市场对创新成果的接受程度如何,创新成果推广程度如何,高新技术企业还更加关注创新所带来的经济效益。经营主体是实际运用科技创新成果的主体,通常包括农业龙头企业及中小微企业、专业合作社、社会化生产服务组织、家庭农场、种养殖大户等,他们最关心的是运用科技创新成果的成本如何、收益如何、市场风险如何,能否产生稳定的经济效益。消费者就是指对农产品的最终消费者,他们最关心的是农产品价格是否合理、产品质量安全是否有保障以及产品是否稀缺、好吃。

从4类主要的利益相关者看,政府部门是农业科技创新战略的主要策源地,提供了农业科技创新的推动力;科研机构是农业科技创新的主要供给者,提供了农业科技创新的核心力;经营主体是农业科技创新的主要运用者,提供了农业科技创新的实施力;消费者是农产品的使用者,对农产品的评价可以侧面反映科技创新的好坏,也可以代表着市场的需求,提供了农业科技创新的反馈力。良好的农业科技创新动力机制,能够让这些利益相关者产生充分的动能、积极性、主动性和创造性,使得农业科技创新的前中后各个环节充满动力,各利益相关者所关注的重点能够得到满足。农业科技创新的动力机制是三大机制的核心,图1展示了农业科技创新的动力机制。

2.2 农业科技创新的平衡机制

平衡机制是指各基本要素和各部分之间保持协调、和谐,且稳定有序运行的机理和状态[14]。农业科技创新的平衡机制,可以从两个层面进行分析,第一个层面是各利益相关者之间如何保持平衡,第二个层面是各利益者相关内部如何保持平衡。

考虑各利益相关者之间的平衡,一是政府部门与科研机构之间,政府部门作为资金和制度的供给者,科研机构作为创新的供给者,二者有着共同的目的,就是推进农业科技创新,政府部门应当更多地考虑如何提供更加有效的资金分配制度,激发不同领域、不同环节、不同创新主体的创新,同时考虑成果转化分配制度的创新,最大限度激发科研人员的积极性;科研机构应当更多地考虑农业科技创新需要兼顾经济、社会及生态等方面的综合效益,对农业科技创新有着更高的追求。二是政府部门与经营主体之间,政府部门需要更多地考虑如何制定新品种、新技术推广层面的补贴政策,同时考虑到应对自然风险和市场风险,最大程度地激发经营主体使运用科技创新成果的积极性;经营主体的构成比较多样,真正能够较快接受新的农业科技创新成果,起到引领、示范与带动作用的,一般而言都是有一定规模的经营主体,而这类规模化的经营主体需要更多地了解政府扶持政策,把握好大的发展方向。三是科研机构与经营主体之间,科研机构需要更多地考虑农业科技创新成果推广的成本,难易程度,是否存在对环境不适应或者出现一些无法预判的生产风险等;经营主体应更多地做好与科研机构的对接、合作,多了解创新成果,科学研判、积极做好成果的运用。四是消费者与其他利益相关者,因消费者作为农产品的主要需求方,不直接参与到农业科技创新中,所以消费者最终是通过消费者偏好来影响产品需求,通过市场信息反馈参与到农业科技创新的平衡机制中。

平衡机制的第二个层面是各利益相关者内部如何保持平衡。对于政府部门,重要的是如何形成合力,从不同的角度支持各领域的研究创新,避免造成资金的重复与浪费,形成策划科技创新的联合体。对于科研机构,重要的是如何搭建起合作的平台,联合攻关、协作开展研究,特别是聚焦一些重要的科研难题,能够形成有效的协作机制,形成提供科技创新的联合体。对于经营主体内部,更重要的是如何搭建一个信息交流的平台,共享共进、互帮互助,形成实施科技创新成果的联合体。对于消费者,主要结合自身喜好来选择农产品,通过市场供需调整自身需求,提供真实的信息反馈,正确传递市场信息。农业科技创新的平衡机制如图2所示。