乡村振兴战略下农村剩余劳动力转移就业问题研究

作者: 窦章天子 范文康

摘要 乡村振兴战略的实施对于农村剩余劳动力转移就业具有重要的促进作用,而农村剩余劳动力的转移就业对于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接具有重要意义。基于此背景,分析了农村剩余劳动力转移就业现状,阐述了农村剩余劳动力转移就业困境,并提出了加强文化和职业技能教育、加大户籍制度与土地制度改革、强化就业服务体系与制度保障体系建设以及促进乡村产业振兴等对策。

关键词 乡村振兴;农村剩余劳动力转移;就业

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)21-0255-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.21.065

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Transfer Employment of Rural Surplus Labor Force under Rural Revitalization Strategy

DOUZHANG Tian-zi,FAN Wen-kang

(Economics and Management School of Yangtze University,Jingzhou,Hubei 434000)

Abstract The implementation of rural revitalization strategy plays an important role in promoting the transfer employment of rural surplus labor force, and the transfer employment of rural surplus labor force plays an important role in promoting the effective connection between the achievement of poverty alleviation and rural revitalization. Based on this background, this paper analyzes the current situation of rural surplus labor transfer employment, expounds the difficulties of rural surplus labor transfer employment, and puts forward some countermeasures:Strengthen cultural and vocational skills education, intensify the reform of household registration system and land system, strengthen the construction of employment service system and institutional guarantee system and promote the revitalization of rural industries.

Key words Rural revitalization;Transfer of rural surplus labor force;Employment

党的十九大提出实施乡村振兴战略,其中提高农村剩余劳动力就业质量对于做好“三农”工作、满足农民对美好生活的向往具有重要意义。一方面,促进农村剩余劳动力转移就业能够充分有效利用农业领域内剩余的劳动力资源、增加农民收入、提高农民生活水平、促进农村地区产业振兴、增加本地就业岗位和人才回流;另一方面,使中国劳动力资源能够得到合理有效的配置,促进中国成为人力资源强国。目前,我国农村剩余劳动力转移就业还存在许多问题,有关农村剩余劳动力转移就业的研究具有很强的现实意义。魏勇强等[1]认为农村剩余劳动力转移就业首先需要完善城乡社会保障制度,让农村剩余劳动力转移就业无后顾之忧。张海等[2]认为要鼓励农村剩余劳动力创新创业,促进就近就地转移就业。刘晓英[3]认为要加快推动农业产业化发展,发展特色农业,促进农村剩余劳动力在农业农村内部就业。很少有学者将乡村振兴战略与农村剩余劳动力转移就业结合起来研究。笔者结合乡村振兴规划,提出促进农村剩余劳动力转移就业的对策,在丰富的理论研究支撑的前提下,为我国农村剩余劳动力转移就业问题的解决提供参考。

1 农村剩余劳动力转移就业现状

1.1 转移就业规模

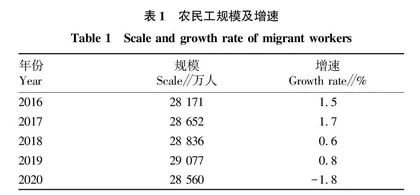

《2020年农民工监测调查报告》显示,2020年全国地区农民工数量为28 560万人,比2019年减少517万人,下降了1.8%(表 1)。从2016—2020年农民工规模及增速来看,农村剩余劳动力转移就业数量变化不乐观,出现一部分农民工返乡后没有再次转移出来,由此可以看出农村地区剩余劳动力的规模很大,农村剩余劳动力的就业问题有待解决[4]。

1.2 转移就业行业分布状况 2019—2020年,农民工在二、三产业就业居多,分别占总和的48.1%和51.5%,一共占全产业的99.6%,且第二产业的比重是下降趋势,第三产业的比重是上升趋势。在第二产业中,农民工从事制造业、建筑业居多,但在制造业和建筑业中2020年相较于2019年农民工数量分别下降了0.1%、0.4%。在第三产业中,批发和零售业、居民服务修理和其他服务业较为平均,约12%,交通运输仓储邮政业、住宿餐饮业为6.9%和6.5%(表 2),这说明农村剩余劳动力转移后主要是从事非农行业,且越来越倾向于第三产业。

1.3 转移就业以青壮年为主,高龄劳动力比例增加

21~50岁年龄段农民工占主要,一共占全部农民工的72%。16~20岁农民工5年以来一直处于小幅下降趋势,且占比较低,为1.6%。21~30岁和41~50岁的农民工2016—2020年是稳定下降趋势,21~30岁从2016年的28.6%下降到21.1%,41~50岁的从2016年的27.0%下降到24.2%。31~40岁的农民工5年来逐渐上涨到2020年的26.7%,在5个年龄段中占比最大。50岁以上的高龄农民工比重不断上涨,由2016年的19.1%上涨到2020年的26.4%,且在5个年龄段中比重位居第二(表 3)。这说明农村剩余劳动力趋向年轻化,从事农业生产的年轻劳动力下降,同时高龄农民工的增加暴露出农村在就业、社会保障、文化技能培训等方面的问题。

2 农村剩余劳动力转移就业困境

2.1 农村剩余劳动力文化和技术素质偏低

劳动力的文化、技术素质水平越高,就业竞争力就越强。文化水平越低,思想就会越保守,想法就越落后,缺少创新意识与冒险精神,难以接受新的现象和事物,更倾向于以往传统的农村生活。技术水平越低,剩余劳动力提升自身技术素质意识越淡薄,从而在劳动力市场中竞争力越来越低。劳动者的数量巨大,供给大于需求,用人单位倾向于在劳动力市场中直接挑选技术水平相对高的劳动力,而不是去关注如何提高劳动力技术素质的一系列职业技能培训等。长此以往,就会形成青壮年劳动力从农村转移出来代替年龄大技术水平低的劳动力,从而在就业市场上被迫淘汰。农村文化与技术素质偏低的剩余劳动力会形成“从农村来、回农村去”的命运,因此会导致农村剩余劳动力不能从农村真正地转移出来[5]。

2.2 城乡二元结构影响劳动力转移就业

城乡二元结构约束和影响着农村剩余劳动力转移就业,严重阻碍劳动力正常转移就业,农民工的劳动和生活权益得不到保障,法律法规的缺失,国家城乡二元政策的阻碍需要进行改革[6]。城乡二元结构的产生导致农村经济、社会、政治、文化等与城市发展脱节,两者各自在独立的体系中发展,缺乏内在联系。在此二元结构下,农村剩余劳动力转移就业后,在城市中无法得到与城市居民一致的在就业、教育、住房等方面的社会保障,难以正常融入城市社会生活,在城市中就会形成新的二元结构,造成农村人口与城市人口对立,导致农村劳动力在城市中缺乏幸福感和安全感,缺少安定的生活和工作环境,从而进一步制约了农村剩余劳动力向城市转移的规模。城乡二元结构下,农村剩余劳动力很难定居城市,因而外出务工呈“候鸟式”迁徙,农忙时回家种地,农闲时外出务工,致使农村剩余劳动力的就业非常不充分,会带来留守儿童、孤寡老人等一系列社会问题[7]。

2.3 农村劳动力市场化水平落后

由于农村劳动力市场组织机构和人才中介服务缺乏完善的有效的机制,农村剩余劳动力供给与产业结构调整后形成的劳动力需求脱钩,导致农村剩余劳动力资源配置效率低下[8]。如果劳动力市场没有建立一个完善的市场机制予以调节供给和需求,再加上低层次劳动力供给与高层次劳动力需求的矛盾,那么劳动力市场就会出现供需脱节、结构失衡等问题。由于劳动力市场化的水平较为低下,农村剩余劳动力转移的就业信息的来源大部分都是通过有过转移到城市经验的亲朋了解,少数通过劳动力市场自发寻找就业信息,许多剩余劳动力由于没有可靠的转移就业渠道从而放弃转移就业[9]。

2.4 乡镇产业结构不合理,增长缓慢

农村剩余劳动力最主要的就业渠道是乡镇企业,乡镇产业结构中占比最大的是能源消耗型、增长粗放型的第二产业,第三产业占比较低。乡镇企业本身规模较小,科技水平低,管理能力较弱,利润持续低下,用人成本不断上升。再加上布局非常分散,很难形成集聚效应来提高利润缩小成本,而且对周边农村的辐射范围和能力逐渐降低,吸收农村剩余劳动力的空间明显不足,提供的就业岗位就愈发不够,许多剩余劳动力从效益弱的乡镇企业中转移出来,因此农村剩余劳动力的数量很大而且不断增加[10]。

3 乡村振兴战略下推进农村剩余劳动力转移就业的对策

3.1 加强对农村剩余劳动力的文化和职业技能教育

农村剩余劳动力因为各种原因导致接受的文化和职业教育较少,大多数只会从事简单的体力劳动,为了适应就业市场对高素质劳动力的需求,因而应该通过加强对农村剩余劳动力的文化和职业技能教育来提高他们的就业竞争力。首先,要落实好农村义务教育的实施,加大对农村义务教育的财政和人力投入,提高农村劳动力基础文化水平,在保证义务教育实施的基础上推进高中、高职教育,提高升学率,促进农村整体学历水平提高。对于城市中的农民工子女,要落实他们在城市中的受教育权利,依法享有教育资源,提高其文化素质[11]。其次,地方政府要积极利用教育资源创办农民职业教育培训机构,针对性地出台劳动力就业培训政策,合理设置符合农民和市场需求的培训课程,缩短培训周期以适应农村劳动力返乡接受教育。结合各地特色开设符合当地实际情况的特色专业,确保农民至少掌握一项职业技能,提高其就业竞争力,解决农村剩余劳动力供给和劳动力市场需求之间的问题[12]。

3.2 加大户籍制度与土地制度改革,破除城乡二元结构阻隔

当前的户籍制度与土地制度一定程度上导致了城乡二元结构的形成,严重影响了农村剩余劳动力的转移就业。首先,必须建立城乡统一的户籍制度,弱化城乡户籍差别,有差别地逐步推进不同城市户籍政策改革,中小城市有选择性地下调落户准入资格,乡镇大力吸引农村人口落户,大城市要降低因户籍制度而造成的不公平社会保障待遇。完善相关的法律法规,利用法律来保障户籍制度的改革与实施,逐步使户籍制度促进农村剩余劳动力的转移而不是阻挡其转移[13]。其次,要强化土地制度的改革,建立和完善符合农村实际情况的土地流转制度和土地集体所有制。允许有土地的农村剩余劳动力通过土地流转制度来有偿出租或转让土地承包权经营权给需要土地的农民,一方面可以使农村剩余劳动力减少对土地的依赖性,转移到城市就业;另一方面可以促进土地集约化经营,避免土地资源的闲置浪费。