科技逐光,大爱润心

作者: 王毓群 俞佳妮 赵丽霞

吴文巍,一位在通信领域深耕多年的技术专家,以卓越的创新能力和无私的奉献精神,不仅在职业生涯中屡获殊荣,更在公益道路上用科技与大爱书写了一段感人至深的传奇。作为全国最美志愿者、全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者,他虽然头顶光环,但在他心中,最珍贵的身份始终是“志愿者”。从社区服务的点滴善举,到世界海拔最高处的公益壮举,吴文巍以科技为杠杆、以爱心为动力,践行雷锋精神,将温暖与希望播撒向社会。

社区扎根:一盏灯温暖千万家

吴文巍的公益之路始于2006年,那时的他还是上海电信漕溪北路营业厅的一名普通营业员。一次偶然的机会改变了他的工作轨迹:一位年过七旬的老人因遭遇通信诈骗,积蓄几乎被骗光,满脸无助地站在营业厅门口,眼神中透着深深的绝望。那一刻,吴文巍的心被狠狠刺痛。他一边安慰老人,一边迅速帮她吴文巍进社区为市民提供信息化应用指导服务联系相关部门止损。事后,他久久无法释怀,决心用自己的专业知识守护更多人。从那天起,他不仅在岗位上加倍努力,还主动加入志愿者团队,走街串巷,为居民普及通信常识,传授防诈骗技巧。

几年后,他的妻子江晨丽也加入了这场爱心旅程,成为他最默契的公益搭档。两人因热衷公益而结缘,婚后更是将这份信念融入生活。夫妻二人均是上海市优秀志愿者,充分发挥各自信息技术和法律的特长,深入社区一线开展志愿服务,将休息时光奉献给了社区。女儿吴可菲在父母的影响下,也展现出乐于助人的品质。她曾把自己的压岁钱送到慈善基金会,还在学校组织公益活动,稚嫩的身影中透着超越同年龄孩子的成熟。2019年,吴可菲被评为上海市“新时代好少年”。这个“全国文明家庭”“全国最美家庭”,用行动在社区中绘出一幅幅温馨画卷。那些看似微不足道的“小事”,让社区的每一盏灯火都因他而更加明亮。

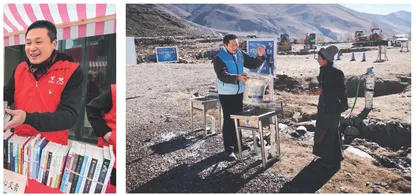

吴文巍科技创新工作室建到雪域高原,培养当地数字化技能人才

数字反哺:为老人架起“科技桥”

在数字时代,吴文巍把技术运用在工作中。在公益服务中,他把信息通信技术作为特色,聚焦群众“急难愁盼”的问题,开创出科创式公益服务新模式。随着互联网的普及,吴文巍敏锐地发现,老年人与数字世界之间的距离正日益拉大。他决心用自己的专长为他们架起一座桥梁。2014年,他自掏腰包创办了“逗浆网”一个专为老年人设计,提供挂号预约、法律咨询、生活小贴士的公益网站。“逗浆网”上线后,迅速成为社区老人的新宠”。为了让网站更贴合需求,他经常深入社区收集反馈。有次一位老大爷建议增加公交查询功能,吴文巍连夜调整网站代码,第二天就推出了新功能。他还开通了“小吴热线”,将私人号码公开,承诺24小时为老人解答通信难题。老人们总说:“小吴啊,你可真是我们的贴心人!”这些反馈和认可,让吴文巍更加坚定了将技术用于公益的信念。

作为劳模讲师,在家庭之外,他坚持在学子中传播劳模精神、劳动精神、工匠精神,让“一老一小”因此联结。他走进高校、中小学,传授AI、无人机、机器人等公益科普课程,激发孩子的兴趣,普及信息技术知识,种下科技助老与热心公益的种子。同时,吴文巍劳模创新工作室也作为科普基地,向社会中小学生免费开放,他会利用周末接待中小学的师生,展示算力、大模型、物联网、云计算等前沿科技,累计培训5000多人次。

多年来,他的公益团队日益扩大,从一人到众人。他带领“智慧生活公益行”团队,穿梭在上海的大街小巷,教老人扫码支付、网上购物、求医问药、交通出行,老人们从最初的手足无措到后来能熟练自如。2018年起,更是与多个老龄化程度高的社区联手,提出了以信息科技打造家庭养老院的概念,联合众多爱心企业,向社区长者捐赠智能拐杖、智能心电检测等科技产品,让老人足不出户就能享受安全与健康保护。这一创新提升了居家养老质量,获得上海市经信委、市民政局和市卫健委的好评,被纳入智慧养老样板。

雪域送暖:智云供水解高原之渴

吴文巍的公益之心并没有止步于城市。2015年,他从一位援藏干部口中得知,西藏日喀则地区因极寒和高原环境常年缺水,居民需要扛着水桶长途跋涉抬水喝。他看到照片中老人凿冰取水的艰难身影,心中涌起一阵酸楚。传统末端水网防冻方式在高海拔地区“极寒、低压、冻土、强紫外、强风沙尘、昼夜温差大”等条件下已然失效,国内外也没有合适的技术参考。这不仅是雪域高原千年未解的难题,也是一个世界性的难题。吴文巍深知,研发一套自主知识产权、经济高效的解决方案,不仅关乎民生,更关系到乡村振兴、边疆稳定和一带一路建设。他暗下决心,要用科技来解决大自然交给我们的千年难题,为这片土地带来改变。

自此,他利用业余时间组建团队,投身供水技术研发,8次自费前往西藏调研和测试。他通过“动水不冻”的原理,运用物联网、人工智能、天翼云等技术,在数以方计节点水网中,随时感知每一段的冰冻临界点,在冰冻发生前,自动精准地给予最小动力,从而不让冰冻发生。为了确保新技术的可靠性,他只能选择最冷的季节到高海拔地区,在极限环境里完成成百上千次实验。每次调研,他都深入村庄,与藏族同胞同吃同住,了解他们的真实需求。为了测试设备,他在零下30摄氏度的环境中彻夜工作,手脚冻得失去知觉,却从不抱怨和退缩。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:leif20250605.pd原版全文

十年时间里,传统的防冻方法多次在高原测试中失效,团队一些成员打了退堂鼓。而面对群众对美好生活的迫切愿望,西部地区兴建大量5G和新能源等新基建,有强大祖国和企业作为后盾,吴文巍感到有使命、有信心而且有能力,在这个难題上拿出我们自己的中国方案。

地震、泥石流、极寒、落石、沙尘暴…吴文巍团队遇到过高原几乎所有的自然灾害,但前进的步伐从未停止。在珠峰大本营的一次测试中,吴文巍穿着厚重的羽绒服,顶着刺骨寒风调试设备,氧气稀薄让他头晕目眩,缺氧、头痛、呼吸困难、浮肿…在那样的环境里,尽管心跳高达每分钟140,血氧饱和度仅能达到 70% ,但他咬牙坚持,直到设备运行正常。团队成员劝他休息,他却说:“这里的居民比我更苦,我多坚持一分钟,他们就能早一天用上水。”经过无数次试验,他和团队成功研发出“智云供水”系统,利用空地一体物联网、大数据、人工智能和精密自动化等前沿技术,确保水管在极寒下不冻结。由团队自主研发的36个高原适配零部件、工装和特殊工艺,达到“效果显著、成本节省、安装便捷、性能稳定”的标准,可广泛应用于寒带市政、农牧业和国防领域。2020年在日喀则首战告捷,当地居民第一次在冬日里用上了自来水,随着活水涌出,欢呼声响彻村庄。一位老阿妈拉着吴文巍的手,泪水止不住地流:“吴师傅,你是我们的恩人!”吴文巍却说:“我们是一家人,这只是开始,我希望让更多地方用上活水。”之后4年他又在多地试点,均告成功,自治区主要领导亲自批示,“支持试点,尽快推广”。

今年1月,西藏日喀则发生6.8级地震,吴文巍临危受命,面对余震和极寒的考验,带领团队再次踏上高原,赶赴地震震中定日县灾区提供冬季供水保障。地震后的村庄满目疮痍,水源中断让救援工作雪上加霜。他带领团队连夜优化设备,在简陋的板房中啃着冷面包过春节,终于在除夕为灾区开通供水保障系统,让灾区群众和救援队伍用上不冻之水。那一刻,灾区的寒风中流淌着温暖的希望。

日喀则是上海对口援建的城市,为了提升当地数字化水平,吴文巍把上海市“劳模创新工作室”也搬到了雪域高原,为当地培养起一支数字化专业人才队伍。通过智云供水项目,先后吸纳当地二百多人次就业。随着项目持续推进,预计未来三年还将解决两干多人就业。“智云供水”涉及到的“极限环境中流体精准控制”技术,可广泛运用于全球寒冷地带,为我国西部高原同维度的一带一路沿线国家的寒期提供供水保障。

从家庭到社区再到高原,吴文巍在这片广袤的土地上留下了深刻的印记。“智云供水”方案,获得了联合国工业发展组织科技创新中心全球科技创新奖,也为世界同纬度地区输出了高原供水的“中国方案”。下一步,“智云供水”将走向南极科考站、走向一带一路国家,用科技创新写下志愿服务的崭新篇章。

吴文巍,这个普通岗位上走出的当代雷锋,真正做到了将有限的生命,投入到无限的为人民服务中去,他用行动真正诠释了“大爱无疆”。

(责任编辑:刘超)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:leif20250605.pd原版全文