牺牲在平型关战斗中的烈士张文芝

平型关烈士陵园位于山西省大同市灵丘县,是国家级抗战纪念设施、遗址。陵园主墓区的24座墓丘安葬着平型关战斗中牺牲的八路军将士及同期牺牲的抗战烈士遗骨。

陵园内的英烈墙上刻着这样一行字:“张文芝,男,二十六岁,四川苍溪,一九三七年,营长,一一五师独立团,平型关”。张文芝(又名张文松)是平型关战斗中牺牲于驿马岭阻击战的八路军指挥员。

参加赤卫队 只为主义真

1911年,张文芝出生在四川省苍溪县云峰镇(原五里公社)插花村一户殷实家庭。8岁那年,父母把他送往当地有名的私塾读书,接受了良好的教育。

1931年,在中共地下党员王文焕的影响下,张文芝与几位同学秘密加入中国共产党。1932年,凭父母作主,21岁的张文芝与大他5岁的阗中县文成区乡下姑娘刘廷芳结婚。刘廷芳贤惠温柔,持家有方,还支持丈夫从事革命活动。次年,夫妻俩生下女儿张淑芬。

1932年,张文芝加入赤卫队,并很快成为赤卫队的骨干。张文芝白天在家里干农活,晚上带领赤卫队开展革命斗争。据刘廷芳回忆:“那时,他晚上总是身背一把大刀,带领两三个赤卫队员,出入阆中文成区、苍溪城厢镇(现陵江镇)烟峰街(现云峰镇)、王渡场等地,执行贴标语、处置叛徒、收集情报等任务,一般回家时,天已蒙蒙亮。”在残酷的斗争中,张文芝迅速成长为一名坚定勇敢的革命者。

1933年5月,在王文焕的领导下,张文芝带领赤卫队参加了城厢镇农民暴动。

同年6月6日,为迎接红军进入苍溪,王文焕到县城张贴标语,不料被伪保长李秃子认出告密,不幸被捕。在被关押的7天里,他受尽酷刑,宁死不屈,敌人逼他供出地下组织情况,他大义凛然地说:“少来这一套,要杀快杀!”敌人恼羞成怒,将他押至南门外砍头示众,王文焕英勇就义,时年27岁。敌人将其头颅悬挂在城门口3天,不准任何人收尸。

得知王文焕遇害,张文芝悲痛不已。后来,他带领赤卫队悄悄潜至城门口,将王文焕的头颅、尸身抢回,秘密安葬在烈士老家。

初战显身手 奋勇杀敌人

1933年7月,张文芝率领30多名赤卫队员参加了红军,被编入红四方面军第三十军八十八师二六五团。该团是李先念训练出来的“夜老虎团”,以擅长夜战著称。团首长见张文芝胆大机灵,能读会写,即任命他担任排长。

1934年9月13日夜,红四方面军发起黄猫垭战役。为切断敌军通往苍溪的退路,红三十军八十八师师长熊厚发紧急集合第二六三团,一路向黄猫垭狂奔。第二天中午,第二六三团先敌一步赶到黄猫垭,封住了垭口;随后赶到的第二六五团则封死敌人的退路。敌军1.7万余人被堵在黄猫垭至五官寨10余里的山谷中。

14日下午,敌人组织了一个团发动冲锋,张文芝和战友们依托险要地形,待敌人距红军阵地百米时一齐开火,子弹、手榴弹、石块纷纷压向敌群。突然,敌人一颗子弹打中张文芝的左臂,鲜血喷溅出来,他用嘴把衣服撕咬成几根布条包扎住伤口,又立刻投入战斗。敌人再次对红军阵地进行疯狂炮击,张文芝和战友们毫不畏惧,英勇反击,迫使敌人不能前进一步。

夜间,张文芝和战友们手持长枪、大刀,与敌人展开白刃战,他们用刺刀戳、用枪托砸、用大刀砍,枪坏了、刀刃卷了就捡起石头猛击,或者干脆用牙咬、抱着敌人一起滚下山去。15日拂晓,红军后续部队全部赶到,山谷、田野间同时响起了冲锋号,走投无路的敌人很快被分割包围。此役,红军共歼敌10余个团,毙伤俘敌1.4万余人。

1934年深秋,在一个没有月光的夜晚,张文芝带领几名战士渡过冰凉刺骨的嘉陵江,潜伏在崎岖不平的岩石上。突然,在离江岸不远的山脚下,出现了一点忽明忽暗的微光,张文芝等朝那个方向摸去。一个坐在地上抽烟的哨兵,还没来得及反应就被俘虏。从其嘴里了解敌情后,他们迅速包围了一栋房子。张文芝一脚将门踢开,举枪大喝一声:“不许动,缴枪不杀!”一个班的敌人就这样被俘虏。

1935年2月初,红四方面军12个团陆续从宁强、阳平关向陕南挺进,蒋介石急令胡宗南部进驻广元,设卡阻击。第二六五团在羊模坝首歼敌人一个团后,受命夜袭广元一带之敌。是夜,红军将士左臂缠着白毛巾,在崎岖的山路上疾行。横在前面的挣狞山影,就是敌人的第一道防线。张文芝带领尖刀班悄悄包抄上去,不巧发出响声。“哪一个?”山上有人站起来,用嘶哑的嗓音大声喝问。“再不回答老子就开枪啦!”敌哨兵又咋呼一句。张文芝一个箭步冲过去,一把勾住敌人的脖子,迅速将一条毛巾塞进了他嘴里。经过半夜的激战,第二六五团一鼓作气,拿下广元城外敌人的多个山头阵地。

3月28日,红四方面军发起强渡嘉陵江战役,红九、红三十、红三十一军组成第一梯队,率先投入战斗。张文芝随红三十军八十八师先头部队于塔子山附近秘密渡江,迫近对岸时被敌军发觉。“唢唢胱!哒哒哒!”敌人以密急的炮火封锁江面,嘉陵江上激起了高达数丈的水柱。突然,一发炮弹飞来,“毛蚌壳”被打穿,船身摇摇晃晃就要下沉,张文芝和战友们勇敢地跳进寒冷刺骨的江里,涉水展开冲杀。这时,我军设在塔子山上的炮兵阵地和重机枪阵地发出怒吼,一串串拖着长长火舌的炮弹,在敌群中炸开了花,敌军顿时一片混乱,弃阵溃逃。第八十八师后续2个团快速渡江,攻占了飞虎山、高城山、万年山等制高点,并击溃从阆中城后撤之敌。红三十一军从鸯溪口强渡成功,红九军也从阆中城以北渡过嘉陵江。在红军数路大军的猛攻下,敌人全线崩溃,其苦心经营的江防瞬间瓦解,红四方面军自此踏上了漫漫长征路。

长征途中,张文芝又参加了剑门关战役,由于作战勇猛,身先士卒,从连长升任营长。“风吹雨淋雷打闪,红军攻克剑门关。各路军阀如山崩,我送红军出四川。”这首歌谣至今在广元大地流传。

据妻子刘廷芳回忆:“红四方面军撤离苍溪之前,张文芝回了一次家,向父母及我和女儿告别,张文芝还带了个警卫员,两人都骑着大白马,张文芝叮嘱我要好生孝敬父母,抚养女儿,等他回来。”然而,刘廷芳没有想到,丈夫这一去就再也没回来。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:dswh20250608.pd原版全文

1935年6月初,张文芝随红四方面军翻越海拔5200米的虹桥山,这里终年积雪,地势险要,峭壁如削,气候恶劣。战士们只能手拉手往上走。山坡很陡,路上有十几丈深的雪坑,一不小心掉进去就会没命。

6月上旬,红四方面军同中央红军在懋功胜利会师。由于红一方面军减员很大,经党中央批准,从红四方面军抽调3个主力团加入红一方面军。张文芝所在部队随之进入红一军团第一师序列,师长为杨成武。

之后,张文芝随红一方面军继续北上,经过甘肃俄界、榜罗镇等地,翻越六盘山,于10月到达吴起镇。

血洒平型关 神州祭忠魂

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本发动全面侵华战争。在民族生死存亡之际,红军主力改编为国民革命军第八路军。张文芝所属红一师改编为八路军第一一五师独立团。团长杨成武、参谋长熊伯涛、政治处主任罗元发。下辖3个营,张文芝任第一营教导员。整编未毕即奉命东渡黄河入山西,继而北赴抗日前线。

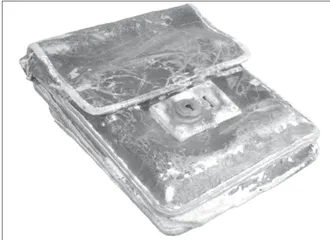

9月中旬,为阻止日军突破平型关防线,第一一五师在平型关一带设伏。9月19日,独立团作为先头部队到达晋东北灵丘县上寨区,第一营驻扎在下寨南村,张文芝住在儿童团团长孟德海家。23日下午,张文芝从上寨大寺梁师部参加完干部动员大会后,回到驻地收拾行装,准备开往腰站和驿马岭。临行前,他预感这次战斗将是一场硬仗和恶仗,就把随身携带的一个公文包交给孟德海一家暂时保管。

当天,杨成武接到命令,独立团向日军进攻方向前进,放过其先头部队第二十一旅团,阻击敌人后续部队,截断腰站至驿马岭地区涞源与灵丘之间前来增援的日军,确保师主力在平型关歼灭日军第二十一旅团。

驿马岭系河北涞源通往山西灵丘的交通咽喉,是一座马鞍形山岭。腰站位于涞源以西约20公里处,是涞(源)灵(丘)公路上的一个小村,四面是光秃秃的高山。从腰站沿公路东去就是驿马岭,翻过驿马岭,就是河北地界。日军要从涞源向平型关进发和增援,驿马岭上的隘口是必经之地。

24日下午,独立团赶到驿马岭山下白羊铺时,日军第九旅团十一联队主力已经占领了腰站驿马岭山顶的隘口。杨成武于是命令第一营占领附近山丘,在驿马岭隘口前高地构筑工事,担负阻击援敌任务,团指挥部随第一营驻扎在山上。第二营连夜抵近三山镇,切断广灵通往灵丘的公路。第三营作为预备队,留守白羊铺。25日凌晨,涞源城又开来日军的一个联队。

当时,独立团有1700多人,而日军驰援平型关的足有两个联队,兵力最少三四千人,这是一场实力悬殊的较量。

杨成武命令第一营兵分三路,一连负责正面阻击,二连从右翼袭取隘口,三连迁回至南面更高的山峰,用火力压制隘口上的日军。

7时许,驿马岭隘口日军一部向腰站方向搜索前进,第一营营长曾保堂指挥部队发起攻击,瞬时,机枪、步枪、手榴弹响成一片。一连连长张德仁率领战士冲了上去,战士喊着“冲啊”“杀!杀!”和日军展开白刃战。当冲到半山腰时,日军两翼的七八条机枪突然开火,张德仁身子晃了几晃,以最后之力抱住一名日本兵滚下山崖。

在激烈的战斗中,战士们穿着单衣,手持简陋的武器,向数倍于己的敌人发起冲锋。子弹打完了就用手榴弹,手榴弹用完了就挥舞着大刀和日军肉搏。战士们头也不回地往前冲锋,子弹嗖嗖的声音在耳边此起彼伏也浑然不觉。

《杨成武回忆录》中对张文芝(回忆录中写作张文松)牺牲经过有较为详细的描述:

副营长袁升平同志和教导员张文松同志率领一部分队伍,占领了南面比隘口更高的山头。那山头上还完整地保留着阎锡山第三旅半月前挖掘的堑壕—一这些友军虽然挖了堑壕,却一弹未放地撤走了。正好我们利用上了。

袁升平同志跳进堑壕,举起望远镜观察敌情。张文松同志跟进来说:

“让我看看。”

“注意隐蔽噢。”

“没事儿”,张文松同志举起望远镜一看,不由地低声惊叫,“,最近的敌人不到五十米,好打!”

恰在这时,从小树林飞来一颗子弹,正打中张文松同志的胸膛,他“嗯”了一声,仰面倒在袁升平同志怀里,当场牺牲了。袁升平同志愤怒得发抖,他喊通信员把张文松同志遗体背下去,接着就端起机枪,朝小树林后面的敌人猛扫…

在独立团将士的全力阻击下,日军在腰站驿马岭地区留下300余具尸体,夺路逃向涞源城,独立团又乘胜追击50多里,光复了涞源。

驿马岭一战成功阻击了日军增援部队,为平型关大捷奠定了基础,创造了抗日战争初期我军以少胜多的光辉战例。

后辈永不忘 遗珍传精神

张文芝随红四方面军长征后,妻子刘廷芳独自挑起侍奉老人,抚养女儿的重担。女儿到了谈婚论嫁的年龄,为了让张家后继有人,1946年,刘廷芳将当地青年张培元招婿入赘,夫妻俩先后生下两女三男。

20世纪50年代初,张家收到苍溪县人民政府颁发的“光荣烈属”牌匾。1982年9月和2014年7月,民政部又先后两次换发了“革命烈士证明书”,刘廷芳享受革命烈属待遇。

1970年,张家的一个亲戚在从广元开往攀枝花的列车上,偶遇一名姓董的老红军。闲谈中,老红军提及在平型关战役中牺牲的第一营教导员是四川苍溪人,自己当时是他的通信员等情况。女婿张培元得知后,向有关部门去信,请求查访岳父张文芝的确切下落。直到2011年8月,张文芝的孙子张思建携烈士证书,从广东韶关前往平型关烈士陵园寻访爷爷。张思建与烈士陵园文史专家经过比对,确认了张文芝的牺牲地点及牺牲经过,以及独立团各级指挥员姓名,只有张文芝与《杨成武回忆录》中“张文松”的经历、事迹相符,足以证明张文芝与“张文松”为同一个人。

张思建还解释说:“杨成武将军写回忆录时,已年逾七旬。也许因历史久远,杨将军记错了他的名字。又或许是张文芝参加驿马岭阻击战之前,觉得自己的名字过于女性化,所以改成了张文松,后一种可能性更大。当时,营长和教导员分别为营级军政首长,收殓遗骨的战士分不清具体职务,因而将张文松误写成了营长。

2017年清明节,受平型关烈士陵园邀请,张文芝的3个孙子张思刚、张思强、张思建持苍溪县民政局介绍信,代表长辈、家人及家族,来到平型关烈士陵园,祭奠爷爷及其在平型关战斗中牺牲的战友们。

走进园内,松柏掩映下的烈士陵园庄严肃穆,白色的墓丘与纪念碑静静地矗立着。80多年的风雨洗礼,当年厮杀声震天的战场不再,但空气中依然嗅得到那场战斗的悲壮气息。

三兄弟分别参观了平型关大捷主战场乔沟,瞻仰了陵园烈士纪念碑、烈士塔、展览厅和烈士坟莹等。他们还见到了张文芝牺牲前交给孟德海一家的公文包。这个公文包是1995年在纪念抗日战争胜利50周年之际,孟德海专门从内蒙古回到故乡,交给灵丘县委党史研究室。如今,这个褐色公文包上的青铜锁扣已生锈,包面也已磨出白底,成为平型关烈士陵园的一件珍贵文物。

(责编 霍瑞鑫)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:dswh20250608.pd原版全文